Проблемы петрогенезиса, флюидного режима и потенциальной рудоносности составляют важнейшие аспекты фундаментальной проблемы связи магматизма и оруденения. Мезозойский интрузивный магматизм Большого Кавказа распространён весьма широко и с ним пространственно ассоциируют различные типы оруденения, различающиеся по составу и своей промышленной значимости. Однако значительные площади различных тектонических блоков Большого Кавказа с развитыми в них магматитами анализируемого возрастного уровня по различным причинам не сопровождаются оруденением.

Цель исследования – провести петрогенетическую типизацию мезозойских гранитоидов, изучить их флюидный режим и оценить возможную потенциальную рудоносность. Петрологическое изучение мезозойских гранитоидов Большого Кавказа проводилось комплексно с использованием геологических, петрографических, минералогических, петро-и геохимических данных. На этой основе для целей палеогеодинамических реконструкций были выделены различные петрогенетические типы мезо-кайнозойских гранитоидов [3].

Результаты исследований. В истории развития складчато-глыбовой системы Большого Кавказа киммерийский этап играл существенную роль в наращивании континентальной коры в южном обрамлении эпигерцинской Скифской плиты, а также в становлении многочисленных типов оруденения (W, Mo, Pb, Zn, Cu, As, Au, U), обнаруживающими связь с гранитоидами различного генезиса [3, 4].

В последнее время получены новые данные по геологическому положению гранитоидов и их петрологии. Настоящее сообщение базируется на новых данных с акцентом на изучении химизма биотитов гранитоидов региона, как это было выполнено для кислых магматитов палеозойского этапа развития Большого Кавказа [4].

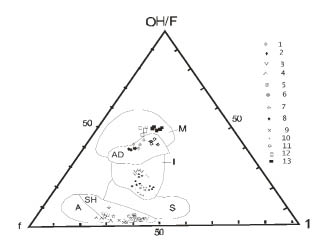

Химические составы биотитов гранитоидов (таблица) показывают некоторые различия между интрузивными комплексами, локализующимися в смежных тектонических блоках. Так биотиты даек плагиогранитов рухталдеринско-ботоорского (Азербайджан) и диндидагского (Дагестан) комплексов отличаются максимальными количествами магния и минимальными – глинозёма. В них наблюдается значительный дефицит алюминия октаэдрической координации (от –0,20 до –0,53), чего не отмечено в слюдах гранитоидов других комплексов мезо-кайнозойского этапа. Гранитоиды характеризуемых комплексов представлены дайками габбро-плагиогранитовой серии [1], формировавшейся в обстановке внутриконтинентального рифта. Они распространены в троговой части изоклинально-складчатой зоны Южного склона Главного хребта, выполненной нижне-среднеюрскими углеродисто-терригенными толщами. На диагармме (рис. 1) биотиты плагиогранитов Ботоора и Диндидага попадают в поле адакитового (AD-типа) гранитов.

Средние химические составы биотитов мезозойских гранитоидов Большого Кавказа (масс. %)

|

Компо-ненты |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

SiO2 |

34,28 |

35,42 |

35,12 |

37,95 |

35,81 |

35,76 |

35,65 |

35,55 |

36,13 |

36,46 |

36,39 |

|

TiO2 |

3,48 |

3,31 |

3,40 |

2,11 |

2,89 |

2,93 |

2,96 |

3,08 |

3,17 |

3,2 |

3,22 |

|

Al2O3 |

11,08 |

11,03 |

14,23 |

13,82 |

18,7 |

18,82 |

18,65 |

19,11 |

18,55 |

18,21 |

18,11 |

|

Fe2O3 |

3,18 |

3,24 |

5,21 |

5,25 |

3,81 |

3,75 |

3,77 |

3,96 |

4,06 |

4,27 |

4,2 |

|

FeO |

15,41 |

15,55 |

20,52 |

15,84 |

16,75 |

17,05 |

17,24 |

17,15 |

16,1 |

15,96 |

16,12 |

|

MnO |

0,56 |

0,54 |

0,71 |

0,61 |

0,30 |

0,2 |

0,21 |

0,33 |

0,45 |

0,41 |

0,37 |

|

MgO |

20,19 |

20,33 |

8,09 |

6,95 |

5,15 |

5,18 |

5,33 |

4,95 |

5,28 |

5,25 |

5,31 |

|

CaO |

0,48 |

0,41 |

0,40 |

1,02 |

1,2 |

0,8 |

1,05 |

0,42 |

0,97 |

0,95 |

0,93 |

|

Na2O |

0,31 |

0,27 |

0,20 |

0,41 |

0,3 |

0,3 |

0,31 |

0,31 |

0,25 |

0,3 |

0,29 |

|

K2O |

7,26 |

7,08 |

8,03 |

8,72 |

9,25 |

9,35 |

8,95 |

9,16 |

8,96 |

9,02 |

9,12 |

|

P2O5 |

0,30 |

0,23 |

0,21 |

0,15 |

0,48 |

0,5 |

0,51 |

0,51 |

0,25 |

0,3 |

0,32 |

|

H2O+ |

3,21 |

3,19 |

3,72 |

3,07 |

2,95 |

3,02 |

2,75 |

3,06 |

2,87 |

2,94 |

2,95 |

|

F |

0,23 |

0,21 |

0,53 |

3,05 |

1,86 |

1,9 |

2,05 |

1,95 |

1,82 |

1,91 |

1,85 |

|

Cl |

0,21 |

0,20 |

0,42 |

0,01 |

0,55 |

0,6 |

0,55 |

0,61 |

0,68 |

0,66 |

0,63 |

|

B2O3 |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

0,03 |

0,02 |

0,04 |

0,03 |

0,05 |

0,31 |

0,32 |

0,3 |

Примечание. Анализы выполнены на микрозонде «Camebax» в ОИГиГ СО РАН (г. Новосибирск), редкие щелочные элементы – методом пламенной фотометрии; n – количество анализов. Биотиты мезозойских гранитоидов: Складчатая зона Южного скона Главного хребта 1 – даек плагиогранитов (рухталдеринско-ботоорский комплекс – I1), 2 – даек плагиогранитов (диндидагский комплекс – I2); складчато-глыбовое поднятие Главного хребта Центрального Кавказа: 3 – дайки гранодиоритов (хнов-борчинский комплекс – I2), 4 – гранитов биотитовых (санчаро-кардывачский комплекс – I2); трахириодациты маринского комплекса (I1): 5 – (Ковалёвское месторождение), 6 – р. Мара), 7 – р. Эшкакон, 8 – р. Гитчеезен); трахириодацит-порфиры хуламского комплекса (I2): 9 – месторождение Радужное, 10 – р. Безинги, 11 – р. Кышлык-су.

Рис. 1. Диаграмма f – l – OH/F в биотитах гранитоидов Большого Кавказа. Стандартные петрогенетические группы гранитоидов: М – мантийные СОХ, задуговых бассейнов (в составе офиолитовых комплексов); AD – мантийно-коровые рифтогенных и ативных континентальных окраин; I – мантийно-коровые островных дуг, трансформных и активных континентальных окраин, коллизионных обстановок; S – коровые и мантийно-коровые коллизионных обстановок; SH – шошонитовые гранитоиды постколлизионных обстановок, спровоцированных плюмтектоникой.; A – мантийно-коровые и мантийные анорогенных обстановок (внутриконтинентальных рифтов, горячих точек, активизации кратонных стадий древних платформ); f – общая железистость биотитов (f= Fe+Mn/Fe+Mn+Mg); l – глинозёмистость биотитов (l=Al/Si+Al+Fe+Mg); OH/F – отношение гидроксильной группы к фтору в составе биотитов. Породы гранитоидных комплексов Б. Кавказа: 1 – плагиограниты рухталдеринско-ботоорского (J1); 2 – плагиограниты даек диндидагского (J2); 3 – гранодиориты даек хнов-борчинского (J2); 4 – граниты-санчаро-кардывачского (J2); 5 – трахириодациты маринского (J1); 6 – трахириодацит-порфиры хуламского (J2); 7 – трахидациты кавминводского (N23); 8 – гранодиорит-порфиры, дацит-порфиры теплинского (N23); 9 – двуполевошпатовые лейкограниты тырныаузского (массивы «Самолёт», «Паук» – N23); 10 – граниты, фельзит-порфиры эльджуртинского (N23); 11 – трондъемиты массива «Паук» (PZ2); 12- плагиограниты, трондъемиты архызского (PZ2); 13 – плагиограниты офиолитов пластинчатого комплекса даек касаевской свиты (PZ2)

Складчато-глыбовое поднятие Главного хребта характеризуется значительным разнообразием типов гранитоидов. Биотиты даек гранодиоритов хнов-борчинского комплекса (Дагестан, подзона Бокового хребта складчато-глыбового поднятия Главного хребта) характеризуются умеренными значениями содержаний магния и максимальными показателями суммарного железа (табл. 1). Породы этого комплекса относятся к гранитам известково-щелочной серии. Биотиты даек гранодиоритов попадают в поле I-типа (рис. 1) сильно контаминированного и редуцированного I-SCR. Высокая восстановленность этих гранитоидов обусловлена, вероятно, контаминацией углерода вмещающих пород в промежуточных очагах (С орг. в гранодиоритах варьирует от 0,5 до 1,5 %). Биотиты щелочных гранитов санчаро-кардывачского комплекса показывают максимальные значения фтора и минимальные – хлора. В них отмечены небольшие количества лития и рубидия. Массивы этого комплекса распространены на ограниченной площади складчато-глыбового поднятия Главного хребта Центрального Кавказа. Они ассоциируют с арфведсонитовыми щелочными гранитами. Составы слюд биотитовых гранитов комплекса тяготеют к полю анорогенных гранитов (рис. 1) гиперсольвусного типа А2. Это единственная группа гранитов мезо-кайнозоя Большого Кавказа, относящаяся к щелочным гранитам, тяготеющим к Главно-Кавказскому разлому.

Субвулканические интрузии трахириодацитов и трахидацитов маринского и хуламского комплексов распространены в юрских терригенно-вулканогенных депрессиях, где они входят в состав вулкано-плутонических ассоциаций. Биотиты субвулканических трахириодацитов и трахидацит-порфиров по химизму относятся к А1- типу субсольвусных гранитоидов. Они характеризуются низкими концентрациями магния и относительно повышенными содержаниями глинозёма, хлора, фтора. Слюдам субвулканических порфировых интрузий хуламского комплекса свойственен также повышенный уровень бора (табл. 1). Считается, что гранитоиды описанных комплексов складчато-глыбового поднятия Главного хребта Центрального Кавказа сформировались в обстановке активной континентальной [1], или трансформной континентальной окраины [4]. Некоторые параметры флюидного режима мезо-кайнозойских гранитоидов получены на основе изучения составов биотитов с использованием теоретических и экспериментальных данных [5]. Дайки плагиогранитов рухталдеринско-ботоорского и диндидагского комплексов кристаллизовались при высоких температурах и относительно небольшой обводнённости. В пространственной связи с дайками этих комплексов известны проявления меди, кобальта, полиметаллов, а также оруденение жильного золото-сульфидно-кварцевого типа. На участках значительного проявления даек плагиогранитов диндидагского комплекса с повышенным флюидным режимом ожидается обнаружение золото-сульфидного оруденения черносланцевого типа.

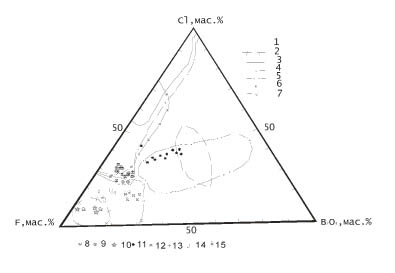

Ещё более высокие перспективы на последний тип оруденения обнаруживают участки черносланцевых разрезов с роями даек хнов-борчинского комплекса. Им свойственны высокие концентрации хлора в биотитах и фугитивности HCl. Комплексы хлора, как известно, признаны одними из главных в переносе Au в растворах. Терригенно-сланцевые разрезы, развитые в обоих бортах р. Ахтычай, представляют собой типичные углеродисто-терригенные комплексы, формировавшиеся в условиях миогеосинклинали. Концентрации Сорг. в чёрных сланцах варьируют от 0,8 до 3,5 %. В этих же районах проявлены густые рои даек долеритов, диоритов, гранодиоритов хнов-борчинского комплекса, сопровождающиеся полиметаллическим жильным оруденением, шлиховыми потоками Au и контрастными аномалиями As, Sb, Pb, Zn, Au, Cu. На диаграмме F-Cl-B2O3, биотиты гранитоидов этого комплекса попадают в поле продуктивных интрузивов на золото-платинометалльное черносланцевое оруденение (рис.2).

Биотиты гранитов санчаро-кардывачского комплекса близки по своим характеристикам гранитоидам, генерирующим золото-редкометалльное оруденение. Вероятно, низкие концентрации летучих компонентов в гранитах (особенно хлора, бора) не обеспечили высокой продуктивности массивам р.Кардывач характеризуемого комплекса. В гранитах и в их экзоконтакте отмечены лишь жильные проявления полиметаллов и малосульфидной золото-кварцевой формации, а также геохимические аномалии Cu, Au, Pb, Zn, Ag, As.

В обстановке трансформной континентальной окраины формировались многочисленные вулканогенные и вулкано-плутонические комплексы (авадхарский, домбайский, хуламский, маринский, ардон-ногкаусский, дигорский), относящиеся к единому вулкано-плутоническому поясу, заложенному на коре переходного типа. Некоторые из них приурочены к сдвиговым краевым бассейнам, развивавшимся в обстановке сдвиго-раздвиговых движений.

Субвулканические трахириодациты маринского и хуламского комплексов распространены в вулкано-тектонических депрессиях, приуроченных к Транскавказскому поперечному поднятию. Субвулканические образования обоих комплексов попадают в поле субвулканического золото-серебряного оруденения (рис.2) и характеризуются повышенными отношениями фугитивностей HF/HCl, а также отношениями суммы парциальных давлений воды и углекислоты к воде. Величины последнего параметра указывают на возможность создания весьма высокого давления флюидной фазы и образования фреатических колонн. Действительно на многих участках проявления субвулканических образований трахириодацитов обнаруживаются флюидо-эксплозивные брекчии в пределах Джендаркольской ринг-структуры с тонкорассеянными сульфидами. Особенно показательны рудовмещающие тела таких брекчий на золото-серебряном Ковалёвском месторождении. В субвертикальных зонах и флюидо-эксплозивных брекчиях с прожилково-вкрапленной минерализацией (кварц, карбонат, пирит, редко арсенопирит, галенит, сфалерит, халькопирит) содержания золота варьируют от 1 до 20 г/т. Самородное золото имеет пробность от 630 до 674 ‰. Рудные тела сопровождаются аргиллизитами с серицитом, реже – адуляром. Кроме известных проявлений золото-серебряного оруденения (Ковалёвское месторождение и проявление Мара), потенциальные перспективы имеются на участках Эшкакон и Гитчеезен, где трахириодациты характеризуются оптимальными параметрами флюидного режима.

Рис. 2. Диаграмма F – Cl – B2O3 в биотитах рудогенерирующих мезо-кайнозойских гранитоидов Большого Кавказа. Поля биотитов рудогенерирующих гранитоидов: 1 – золото-медно-скарновых, золото-железорудно-скарновых (латитовая серия); 2 – золото-редкометалльных (скарновых и жильных); 3 – золото-платинометалльных черносланцевых; 4 – субвулканических золото-серебряных и жильных золото-сульфидно-кварцевых; 5 – медно-золото-порфировых; 6 – золото-скарновых и золото-медно-скарновых (известково-щелочная серия); 7 – скарновых вольфрам-молибденовых. Биотиты гранитоидных комплексов Б. Кавказа: 8 – субвулканические трахириодациты маринского; 9- субвулканические трахириодацит-порфиры хуламского; 10 – трахидациты кавминводского; 11 – гранодиорит-порфиры, дацит-порфиры теплинского; 12 – лейкограниты тырныаузского (массивы «Самолёт», «Паук»); граниты эльджуртинского комплекса: 13 – биотитовые граниты Эльджуртинского массива (центр), 14 – биотитовые граниты эндоконтакта массива, 15- двуслюдяные граниты остаточного очага

Близкие параметры флюидного режима обнаруживаются в субвулканических образованиях хуламского комплекса. Трахириодацит-порфиры последнего имеют повышенные значения параметров флюидного режима не только на известном золото-серебряном месторождении Радужном, но также и на участках Правобережном и Кышлык-су.

Интерпретация результатов и выводы. Приведенные материалы показывают, что на Большом Кавказе встречаются различные петрогенетические типы гранитодов в мезозое: адакитовые (AD), I – тип (раннеорогенные), шошонитовые (SH) и анорогенные (А2). Петрогенетические типы гранитоидов чаще всего образуются в строго определённых геодинамических обстановках. Это позволяет уточнить некоторые сложившиеся геотеконические условия развития Большого Кавказа. Наличие анорогенных и шошонитовых гранитоидов в мезозое указывает на влияние в их формировании глубинных сфер Земли с участием плюмтектоники [5, 6, 7].

Весьма различные параметры флюидного режима гранитоидов мезозойского этапа развития Большого Кавказа указывают на их потенциальную рудоносность. Ранне-среднеюрские гранитоиды адакитового и I- типов по оптимальным параметрам флюидного режима потенциально перспективны на обнаружение золото-черносланцевого оруденения [8].

Таким образом, юрские гранитоидные комплексы Центрального Кавказа (маринский и хуламский) обнаруживают близость к шошонитовой серии и перспективны на обнаружение субвулканических золото-серебряных месторождений. По параметрам флюидного режима выявлены новые участки распространения золотогенерирующих гранитоидов, перспективных на выявление золото-серебряного оруденерия.

Библиографическая ссылка

Гусев А.И. ПЕТРОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ, ФЛЮИДНЫЙ РЕЖИМ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ РУДОНОСНОСТЬ МЕЗОЗОЙСКИХ ГРАНИТОИДОВ БОЛЬШОГО КАВКАЗА // Успехи современного естествознания. 2014. № 3. С. 75-80;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=33260 (дата обращения: 27.12.2025).