В Новосибирской области число озер превышает 3500, а площадь их водного зеркала 4500 км2. Преобладают малые озера различного генезиса: суффозионно-просадочные, остаточно-реликтовые, пойменные, озера вторичного происхождения на месте проседающих торфяников, озера, образовавшиеся в переуглубленных ложбинах древнего стока [21]. Наиболее многочисленны небольшие мелководные озера площадью до 1 км с глубинами до 2–5 м. Воды озер относятся к гидрокарбонатному и сульфатному типам, различным группам и классам. Большинство озер практически не исследовано с гидробиологической точки зрения, поскольку хозяйственное значение их невысоко. Небольшое количество имеющихся работ в основном посвящено питанию рыб и касается массовых видов зоопланктона [3, 7, 14, 26]. Более детально обследованы Карасукская [22] и Чановская группы озер [2, 8-13, 27, 28] и крупные озера Сартлан [17, 19] и Убинское [18]. Представленная работа выполнена в рамках комплексных лимнологических исследований Института водных и экологических проблем СО РАН, направленных на изучение экологического состояния водоемов Обь-Иртышского междуречья. Цель данной работы – выявление местообитаний видов, которые редко упоминаются и подробно не описываются другими авторами, и новых для региона видов зоопланктона и изучение условий их обитания.

Материалы и методы

исследования

С 2000 по 2009 гг. поведены комплексные исследования более 140 озер юга Обь-Иртышского междуречья в степной и лесостепной зонах Новосибирской области. На озерах площадью до 10 км2 обследование проводили методом взаимно перпендикулярных разрезов (на каждом 2 станции в прибрежной зоне и 2 в зоне открытой воды), которые давали возможность выявить гидрографические особенности каждого водоема, форму береговой линии, оценить степень зарастания и характер литорали. На крупных озерах (Чаны, Сартлан, Урюм) количество станций увеличивалось соответственно площади озера. Так, на оз. Чаны обследовано 112 станций, охватывающие всю акваторию водоема. Всего собрано и обработано 832 пробы зоопланктона. Через сеть Апштейна (газ № 64) процеживали 50 л воды с поверхности, фиксировали 4 % формалином. Пробы обрабатывали счетновесовым методом в камере Богорова. Определение организмов проводилось с помощью широко используемых определителей [4-6, 15, 16, 20, 23, 24]. Показатели рН и концентрацию кислорода определяли прямо в водоеме с помощью прибора «Анион-7051». Анализ воды на содержание основных ионов проводили в Лаборатории контроля качества поверхностных и сточных вод ФГУ ВерхнеОбьРегионводхоз.

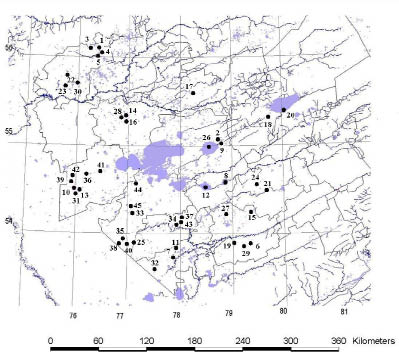

Карта-схема расположения озер:

1 – оз. Кугалы; 2 – оз. Маук; 3 – Большой Агучак; 4 – оз. Кислы; 5 – оз. Сарбалык; 6 – оз. Куклей; 7 – оз. Кротовая Ляга; 8 – оз. Саргуль; 9 – оз. Малый Сартлан; 10 – оз. Дуня; 11 – оз. Студёное; 12 – оз. Урюм; 13 – оз. Каменное; 14 – оз. Яркуль; 15 – оз. Индерь; 16 – оз. Кулик; 17 – оз. Кайлы; 18 – оз. Тотошное; 19 – оз. Яровое; 20 – оз. Убинское; 21 – оз. Безымянное в окр. с. Доволенского; 22 – оз. Сосновое; 23 – оз. Кушаговское; 24 – оз. Суздалка; 25 – оз. Пресное; 26 – оз. Сартлан; 27 – оз. Конёво; 28 – оз. Ембакуль; 29 – оз. Лобинское; 30 – оз. Ильчук; 31 – оз. Сумы; 32 – оз. Большое Горькое; 33 – оз. безымянное в окр. с. Камышино; 34 – оз. Разбойное; 35 – оз. безымянное

в окр. с. Благовещенка; 36 – оз. Абушкан; 37 – оз. Круглое; 38 – оз. безымянное в окр. с. Никитинка; 39 – оз. Фатеево; 40 – оз. Большое Солёное; 41 – оз. Горькое в окр. с. Елизаветинка; 42 – оз. Горькое в окр. с. Польяново; 43 – оз. Горькое в окр. с. Осинники; 44 – оз. Тухлое;

45 – оз. Солёное в окр. с. Камышино

Результаты исследования

и их обсуждение

Всего в исследованных озерах обнаружено 204 вида и подвида зоопланктона. К настоящему моменту в литературных источниках для различных водоемов Новосибирской области было описано нахождение 85 видов Rotatoria, 49 видов Cladocera, 34 вида Copepoda, 1 вида Branchiopoda. Таким образом, 35 видов и подвидов в 45 озерах обнаружено на данной территории впервые. Озера, в которых были отмечены виды зоопланктона, ранее не упомянутые другими исследователями, приведены на карте-схеме (рисунок=).

Rotifera:

Brachionus plicatilis plicatilis Műller, 1786 – типичный галобионт, обнаружен в оз. Сартлан и в оз. Малый Сартлан при сравнительно низкой для данного вида минерализации 0,76-0,77 г/л. Ранее указан для оз. Чаны при минерализации 0,78 – 6,93 г/л. В оз. Сартлан достигает численности 11200 экз./м3 и биомассы 22,4 мг/м3; в оз. Малый Сартлан численность составила 1600 экз./м3, биомасса 3,2 мг/м3. Встречается на всей акватории озер.

Cephalodella auriculata (Műller, 1773) – Ранее описан для водоемов Европейской части России и Узбекистана. Обнаружен в оз. Сарбалык Венгеровского р-на НСО. Распространена по всей акватории озера, численность достигала 6400 экз./м3, биомасса 1,6 мг/м3.

Eosphora najas Ehrenberg, 1830 – описан для Европейской части России и Красноярского края. Обнаружен в оз. Ембакуль Чановского района. Численность составила 400 экз./м3, биомасса 0,4 мг/м3. Встречается и в литоральной зоне, и в пелагиали.

Euchlanis incisa Carlin 1939 – вид описан для Европы, смешивался с Euchlanis triquetra Ehrenberg, 1838 обнаруженным так же на Алтае и в Средней Азии. E. incisa обнаружен в озерах Саргуль и Урюм, входящих в Чановскую озерную систему. Озера находятся на р. Чулым, проточные, зарегулированные, используются для подращивания молоди сиговых рыб. В оз. Саргуль E. incisa найден только в прибрежной зоне среди зарослей рдеста, численность составила 8000 экз./м3, биомасса 16,0 мг/м3. В оз. Урюм, расположенном ниже по течению, E. incisa также встречается в прибрежной зоне, но на открытом мелководье вдоль зарослей тростника, численность не превышала 1600 экз./м3, биомасса 3,2 мг/м3.

E triquetra обнаружен в оз. Кугалы, оз. Большой Агучак, оз. Кислы. Венгеровского района, т.е. в условиях Новосибирской области E triquetra приурочен к озерам с более низкой минерализацией и с более кислой реакцией воды, чем E. incisa. В оз. Кугалы E triquetra распространен в литоральной зоне вдоль зарослей тростника, численность достигала 2400 экз./м3, биомасса 21,1 мг/м3. В оз. Большой Агучак также приурочен к литоральной зоне, численность составила 400 экз./м3, биомасса 1,6 мг/м3. В оз. Кислы распространен по всей акватории озера, численность составила 200 экз./м3, биомасса 0,8 мг/м3

Keratella cochlearis robusta (Lauterborn, 1900) – Подвид характерен для озер Западной Европы и крупных озер Средней Азии (Зайсан, Балхаш). Найден в оз. Сосновом и оз. Кушаговском Усть-Таркского района. В оз. Сосновом K. cochlearis robusta встречается и в литоральной части озера и в пелагиали. В литоральных пробах входит в состав доминантов по численности: до 11200 экз./м3, биомасса до 2,8 мг/м3. В оз. Кушаговском, напротив, коловратка встречена исключительно в пробах, отобранных на пелагиали, численность ее не превышала 40 экз./м3, биомасса 0,009 мг/м3.

Keratella testudio testudio (Ehrenberg, 1832) – описана для водоемов Западной Европы. Обнаружена в оз. Саргуль и в безымянном озере в окрестностях с. Доволенского. В оз. Саргуль встречена в литоральной зоне над заиленными песками, численность не превышала 40 экз./м3, биомасса 0,02 мг/м3. В безымянном озере в окрестностях с. Доволенского K. testudio testudio встречена и в литоральных и в пелагических пробах, численность достигала 400 экз./м3, биомасса 0,2 мг/м3.

Limnias ceratophylli Schrank, 1803 – Так же описаны для водоемов Западной Европы. Обнаружен в оз. Ильчук Усть-Таркского района. Озеро мелкое, вся акватория заросла наядой. Коловратка обнаружена в смешаных зарослях наяды и рдестов, численность составила 2000 экз./м3, биомасса 4,0 мг/м3.

В озерах обнаружен целый ряд видов рода Mytilina, который ни разу не встречен автором в видовых списках для водоемов Новосибирской области.

Mytilina videns (Levander, 1894) ранее указывалась только для Европейских озер и Байкала. Найдена в оз. Сосновом. Численность коловратки достигала 3200 экз./м3, биомасса 9,6 мг/м3. Встречается как в литоральной части озера, так и на пелагиали.

Mytilina mucronata (Müller, 1773) и Mytilina ventralis brevispina Ehrenberg, 1832 в оз. Ильчук Усть-Таркского района. M. mucronata встречается по всей акватории озера, достигая численности 8000 экз./м3 и биомассы 20,0 мг/м3. M. ventralis brevispina приурочена к зарослям наяды и рдестов, численность ее достигала 10000 экз./м3, а биомасса 25,0 мг/м3.

Mytilina ventralis ventralis (Ehrenberg, 1832) в оз. Ильчук Усть-Таркского района, оз. Кислы и оз. Кугалы Венгеровского района, оз. Маук Барабинского района. В оз. Ильчук приурочен к открытым местам между плотными зарослями наяды и рдестов, численность достигала 1000 экз./м3, биомасса 2,5 мг/м3. В оз. Кислы M.ventralis распространена по всей акватории, численность достигала 200 экз./м3, биомасса до 0,4 мг/м3. В оз. Кугалы M.ventralis также распространена по всей акватории, численность до 4000 экз./м3, биомасса до 12,0 мг/м3. В оз. Маук M.ventralis приурочена к литоральной зоне, численность составила 400 экз./м3, биомасса 0,8 мг/м3.

Cladocera:

Daphnia carinata King, 1853– вид, указанный в литературе для южных районов Европы и Азии, Западной Европы, Китая, Дальнего Востока. Обитатель мелких, загрязненных, часто осолоненных водоемов. Обнаружен в оз. Суздалка Доволенского района и в оз. Ильчук Усть-Таркского района. В оз. Суздалка встречается по всей акватории озера, достигая численности 3200 экз./м3 и биомассы 246 мг/м3. В оз. Ильчук встречается в «окнах» между зарослями наяды, численность 2000 экз./м3, биомасса 154 мг/м3.

Limnosida frontosa Sars, 1852 – указан для северной части России, ограниченной лесной зоной, для водоемов лесостепи не описан. Ранее не найден восточнее г. Омска. Обнаружен в низкоминерализованном оз. Маук Барабинского района. Численность составила 220 экз./м3, биомасса – 94 мг/м3. Распространен на участках с глубинами не более 1,5 м вблизи от зарослей тростника, на которых дно покрыто крупным детритом. Над жидкими илами и песчаным дном не обнаружен.

Copepoda:

Acanthodiaptomus denticornis Wierzejski. 1887 – ранее указан для Тюменской и Омской области, Казахстана, для окрестностей Телецкого озера и для некоторых водоемов Красноярского края. Встретился в оз. Маук Барабинского района, оз. Ембакуль Чановского района, доминирует в оз. Кайлы Куйбышевского района и оз. Тотошном, Убинского района. В оз. Кайлы численность A. denticornis достигала 8800 экз./м3, биомасса 396 мг/м3. В оз. Тотошном численность составила 25600 экз./м3, биомасса 1430 мг/м3. В оз. Маук численность составила 2800 экз./м3, биомасса 104 мг/м3; в оз. Ембакуль численность составила 2000 экз./м3, биомасса 76 мг/м3.

Arctodiaptomus laticeps (Sars, 1863) – в литературе указан для северо-восточных районов Казахстана. Нами обнаружен в оз. Яркуль Чановского района и в оз. Суздалка Доволенского района. В оз. Яркуль численность рачка составила 560 экз/м3, биомасса 41,6 мг3. В оз. Суздалка достигает численности 400 экз./м3 и биомассы 26,4 мг/м3.

Heterocope appendiculata Sars, 1863 – на юге Западной Сибири вид ранее не обнаруживался. В оз. Кислы является доминантом среди веслоногих рачков: его численность достигала 5600 экз./м3, а биомасса 1288,0 мг/м3. Встречен в оз. Кугалы и Большой Агучак. В оз. Кугалы численность H. appendiculata достигала 1600 экз./м3, биомасса 585 мг/м3, в оз. Большой Агучак 180 экз./м3 и 11,5 мг/м3 соответственно.

Cyclops scutifer Sars, – характерен для зоны тундры и тайги (до 60˚с.ш.). В лесостепи встречается редко. Обнаружен в оз. Маук. Численность достигала 400 экз./м3, биомасса – 24 мг/м3. Распространен по всей акватории озера.

Ectocyclops phaleratus (Koch) – типичный бентический рачок, космополит, однако находки в Западной Сибири чрезвычайно редки. Встречен в оз. Большой Агучак. Максимальная численность рачка в пробе составила 90 экз./м3, а биомасса – 5,2 мг/м3. Распространен в литоральной зоне озера.

Заключение

Очевидно, все перечисленные выше виды вполне обычны для малых озер Новосибирской области и не внесены в видовые списки только из-за недостаточной изученности этих водоемов. Высокая лабильность экосистем малых озер не способствует длительному присутствию этих видов в сообществе. Можно предположить, что для них оптимальными являются довольно узкие экологические рамки, ограничивающие продолжительность жизненного цикла. Как правило, видовой состав зоопланктона зависит от уровня минерализации, гидрокарбонатной жесткости воды и от температурных условий. Все эти факторы находятся в прямой зависимости от степени обводнения озер, поэтому крайне важно учитывать не только сезон исследования, но и гидрологические характеристики водоема. Исследования показали, что ареал ряда видов, особенно тепловодных и солоноватоводных, шире, чем указывался ранее. Можно ожидать дальнейшего расширения видового списка зоопланктона водоемов Западной Сибири.

Библиографическая ссылка

Ермолаева Н.И. К ЭКОЛОГИИ ЗООПЛАНКТОНА (ROTIFERA, CLADOCERA, COPEPODA) ОЗЕР ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ // Успехи современного естествознания. 2014. № 5-2. С. 80-84;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=33928 (дата обращения: 31.12.2025).