Казанское месторождение углеводородов было открыто в южной части Томской области в 1967 г. На сегодняшний день на месторождении выявлены нефтяной Ю11, нефтегазоконденсатный Ю12 и газоконденсатные пласты Ю13-4, Ю3 и Ю4. Для нефтяных залежей в ряде случаев границы зон их распространения проведены условно, особенно в областях отсутствия сейсмических данных, не все основные разновидности пород-коллекторов охарактеризованы образцами керна. Для решения указанных задач на месторождении в 2008 г. были пробурены дополнительные разведочные скважины, главным образом на основные пласты Ю11 и Ю12. В настоящей работе приведены результаты детального изучения текстурных характеристик образцов пород по разрезу скважины 14, позволяющие уточнить преобладающие литологические разности, слагающие пласты Ю11 и Ю12. Цель проведенных исследований заключалась в установлении последовательности осадконакопления терригенных пород изучаемых пластов и реконструкции фациальных условий их образования с возможностью в дальнейшем детализировать ранее построенные седиментационные модели месторождения.

Краткий очерк геологического строения месторождения

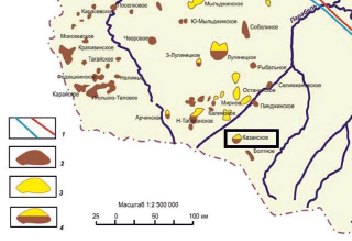

Казанское нефтегазоконденсатное месторождение располагается на востоке центральной части Западно-Сибирской низменности, в административном отношении – на территории Парабельского района Томской области (рис. 1). В соответствии с нефтегазогеологическим районированием месторождение находится в пределах Казанского нефтегазоносного района, входящего в состав Васюганской нефтегазоносной области.

Рис. 1. Обзорная карта района исследования. Условные обозначения: прямоугольник – Казанское месторождение; 1 – магистральные трубопроводы; месторождения: 2 – нефтяные, 3 – газоконденсатные, 4 – нефтегазоконденсатные

Геологическое строение, нефтегазоносность и палеогеографические условия образования юрского комплекса Западной Сибири подробно рассмотрены в работах [1–3].

Геологический разрез Казанского месторождения представлен песчано-глинистыми отложениями мезозойско-кайнозойского осадочного чехла, залегающими на метаморфизованных породах палеозойского складчатого фундамента. Среди доюрских отложений (мощностью до 18–42 м) отмечаются карбонатные, терригенно-карбонатные, вулканогенно-осадочные, грубообломочные терригенные, вулканические образования, часто разбитые карбонатными (сидеритовыми) прожилками и метасоматитами сложного кремнисто-гидрослюдистого состава.

На породах фундамента с угловым и стратиграфическим несогласием залегают юрские отложения, представленные терригенными породами нижнего и среднего отделов урманской, тогурской, салатской свит и континентальными отложениями тюменской свиты. В пределах последней выделяется продуктивные пласты Ю3 и Ю4, имеющие слабое площадное распространение.

Образования верхнего отдела имеют преимущественно прибрежно-морской и глубоководно-морской генезис. К первым относятся породы васюганской свиты с алевропелитовым пластом Ю15-6 нижней подсвиты и песчаными пластами-коллекторами Ю11, Ю12 и Ю13-4 верхней подсвиты; общая мощность свиты составляет 40–70 м. Ко вторым, более глубоководным, – отложения георгиевской (мощность 4–9 м) и баженовской (мощность 24–31 м) свит, представленные аргиллитами с фауной аммонитов, белемнитов и включениями глауконита. Юрские отложения согласно и без перерывов перекрываются меловыми, палеозойскими и четвертичными отложениями.

Пласт Ю11 вскрыт всеми скважинами и является одним из первоочередных объектов промышленной разработки месторождения. Основным нефтегазоносным пластом на месторождении считается пласт Ю12 васюганской свиты, который прослеживается в разрезе всех скважин и занимает значительную часть Казанской структуры. Вниз по разрезу залегает продуктивный пласт Ю13-4, в котором отдельные пласты Ю13 и Ю14 разделены глинистым пропластком. При этом, в некоторых скважинах месторождения такой пропласток может вообще отсутствовать, в результате чего отмечаются окна слияния, позволяющие объединять пласты в единый гидродинамически связанный пласт.

Материалы и методы исследования

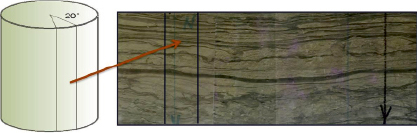

Объектом исследования данной работы являются образцы керна пород-коллекторов пластов Ю11 и Ю12 из скв. 14 Казанского месторождения (глубина отбора керна 2481,3–2516,7 и 2556,2–2562,4 м). Общее макроскопическое описание колонки керна составило более 40 м. Вещественный состав и структурно-текстурные характеристики отложений пластов детально охарактеризованы посредством изучения 16 образцов, предварительно ориентированных палеомагнитным методом, и выполненных из них шлифов. В дальнейшем особенности этих образцов комплексно изучены петрофизическим, морфоструктурным, петроструктурным методами. Для более точной и объемной характеристики текстурных особенностей были созданы круговые развертки ориентированного палеомагнитным методом на север керна, при этом на магнитометре снимался компонент вязкой намагниченности – угол между современным северным направлением и направлением на север в момент образования осадка. Использование в настоящее время для этих целей 3D-сканирования внутреннего ствола скважин является крайне дорогостоящей процедурой. Предложенная авторами методика создания объёмной развёртки керна менее затратна и впервые используется в настоящей работе. Получение фоторазвёрток керна позволило проследить изменение текстурных особенностей породы в объёме, в том числе ориентировку и углы падения слойков, характер их распространения и взаимоотношения, количественное соотношение и другие характеристики осадочных образований. Схема построения круговой развертки керна для детального изучения текстурных особенностей показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема построения круговой развертки керна на 360 градусов, N – направление керна на палеосевер

Результаты исследования и их обсуждение

Отложения пластов Ю11 и Ю12 представлены средне-мелкозернистыми песчаниками и алевроглинистыми породами. Песчаники сложены зернами кварца (60–75 %), полевых шпатов (до 15–35 %) и обломками пород (до 10–15 %). Цемент песчаных пород варьирует в пределах 5–30 %, представлен глинистым, глинисто-гидрослюдистым, каолинитовым, хлоритовым пленочным и поровым закрытого и открытого типа; карбонатным – коррозионным и базальным типом.

Помимо однородных или микрослоистых песчаников встречаются песчаники с прослоями углисто-глинистого материала или линзовидными микровключениями глинистого вещества. Песчаники в разрезе чередуются с мелкозернистыми серыми алевролитами, для которых характерна пологоволнистая, реже линзовидно-волнистая и градационная слоистость, обусловленная чередованием песчаного и глинистого материала с толщиной отдельных слойков до 1–1,5 см. Слоистость в песчаниках и алевролитах часто нарушена биотурбацией. В породах наблюдаются тонкие прослои углистого (до 1 см), глинистого и сидеритового материала, остатки растительного детрита и конкреции и стяжения пирита диаметром до 2 мм [4, 5].

Типизация текстур отложений пластов Ю11 и Ю12, представленная в табл. 1, проводилась в соответствии с классификацией [6, 7] с привлечением данных [8, 9]. Фациальное расчленение разреза скважины основано на классификации макрофаций юрских отложений по [10] и отражено в табл. 2.

Таблица 1

Типизация текстур осадочных отложений пластов Ю11 и Ю12 Казанского месторождения углеводородов на примере скв. 14

|

Тип |

Вид |

Особенности текстуры |

|

|

Неслоистая |

однородная (массивная) |

Однородное распределение песчаного материала |

|

|

узловатая |

Включение в среднезернистых песчаниках линзочек глинистого материала толщиной до 3,5 мм |

||

|

Неяснослоистая |

градационная |

Изменение гранулометрического состава зерен в песчанике |

|

|

Нарушенная (ходы илоедов) |

частично нарушенная |

Следы жизнедеятельности (илоеды и корневища растений) |

|

|

полностью нарушенная |

|||

|

Слоистая |

Косоволнистая |

слабосрезанная |

Включения углистого вещества в алевролитовых прослоях в песчаниках |

|

флазерная |

|||

|

Линзовидная (линзовидно-волнистая) |

слабо- и сильносмещенная |

Наличие углисто-глинистых включений |

|

|

Пологоволнистая |

параллельная |

Чередование песчаных и алевролитовых слойков |

|

|

непараллельная слабо- и сильносмещенная |

|||

|

Горизонтальная |

неравномерная (неоднородная) |

Углистое вещество в тонких прослойках алевритового материала в мелкозернистых песчаниках |

|

Таблица 2

Схема фациального расчленения по данным текстурного анализа образцов керна из скв. 14 Казанского месторождения

|

Группа |

Подгруппа |

Макрофация (название) |

|

Континентальная |

Аллювиальная |

Пойменные отложения речных долин |

|

Озерная |

Отложения застойных и заболачивающихся озер |

|

|

Отложения открытых озерных водоемов |

||

|

Переходная (прибрежно-континентальная) |

Отложения заливно-лагунного побережья |

|

|

Бассейновая |

Мелководно-бассейновая |

Отложения открытого подвижного бассейнового мелководья |

Вышеперечисленные текстурные характеристики пород свидетельствуют о наличии в разрезе неоднократной смены двух основных обстановок осадконакопления: континентальной и бассейновой. Фациальная характеристика отложений по разрезу скв. 14 представлена в табл. 3.

Таблица 3

Анализ фациальных обстановок осадконакопления по скв. 14 Казанского нефтегазоконденсатного месторождения

|

Фациальные обстановки осадконакопления. Интервал отбора |

Состав отложений |

Текстуры. Типы и виды слоистости |

Фрагменты керна из указанных интервалов |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Пойменные отложения речных долин 2559,86–2560,55 м |

Преимущественно песчано-алевритовые отложения с тонкими прослоями угля. Растительный детрит и отпечатки корней растений. Характерно подчеркивание слоистости растительным материалом на поверхности слойков |

Частое чередование нескольких разновидностей волнистой слоистости – прерывистой пологоволнистой и косоволнистой с мелкой косой и горизонтальной (как правильной, так и неправильно-горизонтальной), чаще – неравномерной |

|

|

Отложения заливно-лагунного побережья. 2514,28–2559,86 м 2501,84–2511,2 м 2490,5–2494,08 м 2481,3–2481,59 м |

Чередование слоев мелкозернистого светло-серого глинистого песчаника с темно-серым аргиллитом, песчаник часто алевритистый с тонкими прослоями углистого, глинистого и сидеритового материала. Слоистая текстура выявляется чередованием более крупнозернистого и более тонкозернистого осадка. Ракушечник сложен карбонатизированными обломками раковин и редкими глинистыми прослоями |

Преобладает мелкая волнистая (чаще асимметричная) и косоволнистая слоистость, обычно пологая, неправильная, прерывистая, отмечаются прослои с горизонтальной и мелкой линзовидной текстурой. Слоистость нарушена частыми текстурами взмучивания и оползания, а также ходами донных животных. Встречаются растительные осадки и редкая фауна |

|

|

Отложения полуизолированного малоподвижного бассейнового мелководья и открытого подвижного бассейнового мелководья. 2494,08–2501,84 м 2481,59–2490,5 м |

Песчаник мелко-тонкозернистый серый с прослоями темно-серого аргиллита и единичными тонкими прослоями глинистого материала. Песчаник мелко-среднезернистый, неоднородный, за счет чередования прослоев мелкой и средней размерности. Темно-серый аргиллит, чередующийся в разрезе с прослоями светло-серого алевролита. Песчаник часто карбонатный. |

Переслаивание песчаника и аргиллита формирует пологоволнистую и полосчатую слоистость, чередование непараллельной, неравномерной, сплошной и прерывистой пологоволнистой мелкой слоистости. Горизонтальная слоистость средняя, неоднородная ритмическая, направленно изменяющаяся за счет смены гранулометричес-кого состава материала |

|

Выводы

Изучение текстур пластов Ю11 и Ю12 Казанского месторождения по скв. 14 показало в разрезе отложений преобладание двух обстановок осадконакопления: континентальной и бассейновой при незначительном проявлении отложений переходной. Установлено, что накопление большей части алевролитов и тонкозернистых песчаников происходило в условиях заливно-лагунного побережья, в то время как наиболее нефтенасыщенные средне-мелкозернистые песчаники, слоистость в которых подчеркнута редкими прослоями углисто-глинистого материала, вероятно, принадлежат к отложениям лагунных пляжей.

Отметим, что при изучении колонки керна по скв. 14 наиболее ярко проявлены виды слоистых текстур с преобладанием мелкой и очень мелкой пологоволнистой и волнистой слоистости, симметричной и асимметричной, часто как бы «растрепанной», подчеркнутой глинистыми и углистыми прослоями в алевритовом материале, часто с проявлением биотурбации. Вышеперечисленные признаки указывают на тот факт, что накопление большей части отложений происходило в крайне мелководных условиях, распространенных на широкой площади, при наличии слабых и непостоянных течений и волнений, возможно, вызываемых даже слабым ветром.

Библиографическая ссылка

Черданцева Д.А., Краснощекова Л.А., Меркулов В.П. РЕКОНСТРУКЦИЯ ФАЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ НЕФТЕНОСНЫХ ПЛАСТОВ Ю11 И Ю12 КАЗАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) // Успехи современного естествознания. 2017. № 9. С. 115-120;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=36550 (дата обращения: 20.01.2026).