В первой части определения земли по ГОСТ 26640-85 перечислены основные геоморфологические и климатические признаки природной среды: пространство, рельеф, климат, почвенный покров, растительность, недра, воды. Но нет здесь перечислений царств живого вещества по В.И. Вернадскому, поэтому во второй части всё отдается человеку, хотя понятно, что он является только одним из значимых видов царства животных.

Причем в [1] распределение категорий земель выполнено только по федеральным округам и субъектам Федерации. Здесь нет параметров пространства, рельефа, климата, недр. Частично категории земельного кадастра рассматривают почвенный покров и растительность (земли сельхозназначения), растительность (леса, луга, пастбища, многолетние насаждения, болота) и водный фонд. В документе [1] вообще нет данных по муниципальным образованиям.

На сайте Росстата мы нашли структуру данных по муниципалитетам, но эта форма так и не заполнена, даже по категориям земель [2]. Для экологической консолидации лучше было бы по всем муниципальным образованиям сформировать матрицы данных по 13 видам угодий и 7 категориям не менее чем за 50 лет. Из [3] видно, что в России всего числится 20 846 муниципальных образований, из которых: 1673 – муниципальные районы; 33 – муниципальные округа; 632 – городские округа; 1398 – городские поселения; 16 821 – сельские поселения.

За рубежом экспериментально исследуются процессы динамики земель во взаимосвязи с параметрами других видов деятельности человека. Например, в [4] представлен подход к моделированию динамики земного покрова в зависимости от изменений в технологии землепользовании. Выявлены связи между социально-экономическими изменениями и динамикой в лесном покрове. Причем динамика землепользования и почвенного покрова должна быть представлена как отдельные процессы. Этот подход может быть использован для прогнозирования лесного покрова в динамике социально-экономических преобразований территории.

Цель исследования – методом идентификации [5] выявить закономерности динамики за период 1970–2020 гг. в 50 лет процентной доли распределения земель по категориям кадастра на примере Волжского района Республики Марий Эл (РМЭ).

Материалы и методы исследования

Из ежегодных отчетов о распределении земельного фонда Волжского района были выписаны данные по доле площади по семи категориям кадастра.

Таблица 1

Динамика доли земель Волжского района, %

|

Год |

Время, τ лет |

Доля площади земель по категориям |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

||

|

1970 |

0 |

51.55 |

3.11 |

1.19 |

- |

41.29 |

- |

2.86 |

|

1971 |

1 |

53.05 |

3.11 |

1.31 |

- |

41.26 |

- |

2.86 |

|

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

|

2018 |

48 |

45.45 |

3.72 |

1.21 |

19.15 |

27.25 |

2.82 |

0.39 |

|

2019 |

49 |

45.45 |

3.72 |

1.21 |

19.15 |

27.25 |

2.82 |

0.39 |

|

2020 |

50 |

45.45 |

3.72 |

1.21 |

19.15 |

27.25 |

2.82 |

0.39 |

j = 1– сельхозназначения; 2 – населенных пунктов; 3 – промышленности …; 4 – особо охраняемых территорий …; 5 – лесного фонда; 6 – водного фонда; 7 – запаса. С 1992 года были выделены категории земельного кадастра 4 и 5.

Доли даны (табл. 1) по формуле:

, (1)

, (1)

где α – доля площади земель по категориям земельного кадастра, %, j – код категории, Sj – площадь земель по j-й категории, S – общая площадь территории муниципалитета.

На многих примерах статистического моделирования было доказано, что вейвлет-сигналы колебательной адаптации в природе записываются волновой формулой [5] вида

,

,

,

,

, (1)

, (1)

где y – показатель, i – номер члена (1), m – количество членов в (1), x – переменная, a1...a8 – параметры (1), Ai – половина амплитуды (ось y), pi – полупериод вейвлета (ось x).

Закономерности динамики долей категорий. Фрагментарно показаны в табл. 2.

Таблица 2

Параметры (1) динамики доли категорий Волжского района за 1970–2019 гг.

|

Но- мер i |

Вейвлет |

Коэф. корр. r |

|||||||

|

Амплитуда (половина) колебания |

Полупериод колебания |

Сдвиг |

|||||||

|

a1i |

a2i |

a3i |

a4i |

a5i |

a6i |

a7i |

a8i |

||

|

Земли сельскохозяйственного назначения по доле от общей площади района |

|||||||||

|

1 |

51.47461 |

0 |

-0.020877 |

0.99347 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.9752 |

|

2 |

-0.26535 |

1.50923 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

3 |

2.47092e-10 |

10.08641 |

0.32062 |

1.03027 |

0.95394 |

0.075022 |

1.02507 |

3.80926 |

|

|

4 |

2.02962 |

7.09781 |

0.052008 |

1.28928 |

5.33885 |

0 |

0 |

-2.25578 |

0.6302 |

|

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

|

24 |

3.84882e-8 |

5.38044 |

0.16818 |

1.00233 |

1.11272 |

-0.0011267 |

1.00138 |

0.48725 |

0.5456 |

|

Земли населенных пунктов по долям от общей площади района |

|||||||||

|

1 |

3.09801 |

0 |

9.44361e-7 |

1.28251 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.9969 |

|

2 |

0.0056004 |

1.58783 |

0.073213 |

0.76742 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

3 |

0.00032229 |

5.72942 |

0.86290 |

0.94206 |

2.50277 |

0.028299 |

1.60123 |

1.98950 |

|

|

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

|

10 |

0.00024504 |

1.56125 |

0.082361 |

0.99723 |

5.14390 |

0.023999 |

1.00369 |

-2.29525 |

0.4015 |

|

Земли промышленности, транспорта … |

|||||||||

|

1 |

1.25608 |

0 |

0.00068458 |

1.03693 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.9526 |

|

2 |

3.14622e-6 |

7.57285 |

0.39548 |

1.10285 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

3 |

0.081386 |

1.03323 |

0.11531 |

1 |

7.21352 |

-0.043957 |

1 |

1.70384 |

|

|

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

|

16 |

1.80260e-9 |

5.36422 |

0.035788 |

1.29478 |

2.15970 |

0.045922 |

1.09286 |

5.44560 |

0.6039 |

|

Земли особо охраняемых природных территорий |

|||||||||

|

1 |

18.21640 |

0 |

0.00060473 |

0.99902 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.9638 |

|

2 |

0.017415 |

1.53126 |

0.031250 |

1.00024 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

3 |

8.68672e-10 |

8.08066 |

0.23723 |

1.08028 |

2.15204 |

0.038027 |

1.09814 |

1.29603 |

|

|

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

|

8 |

-4.57924e-7 |

3.01296 |

0.050528 |

1 |

3.90881 |

3.92676e-5 |

1 |

6.09215 |

0.6591 |

|

Земли лесного фонда по относительной доле от площади района |

|||||||||

|

1 |

41.03154 |

0 |

4.66099e-6 |

2.85262 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.9946 |

|

2 |

-5.32745e-13 |

12.92748 |

0.45870 |

1.00769 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

3 |

5.28096e-22 |

24.46746 |

1.20465 |

0.98374 |

5.55019 |

8.46598e-5 |

2.52445 |

-3.03103 |

|

|

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

|

14 |

3.56718e3-19 |

16.18787 |

1 |

8.99503 |

0.096805 |

0.096805 |

1 |

3.71406 |

0.5055 |

|

Земли водного фонда по относительной доле от площади района |

|||||||||

|

1 |

2.82228 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.9738 |

|

2 |

-0.44523 |

0 |

0.00049062 |

2.52720 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

3 |

4.90617e-36 |

31.54768 |

0.52962 |

1.17573 |

1.11559 |

0.035096 |

1.06938 |

2.32239 |

|

|

4 |

-1.11263e-13 |

9.78609 |

0.032895 |

1.59729 |

0.98625 |

0.00060404 |

1.68698 |

1.99329 |

0.7177 |

|

Земли запаса по относительной доле от площади района |

|||||||||

|

1 |

2.80431 |

0 |

2.33297e-5 |

2.89474 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.9967 |

|

2 |

-7.80552e-12 |

9.56916 |

0.029627 |

1.58504 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

3 |

-3.27737e-63 |

70.35513 |

2.93287 |

1.03750 |

-2.37344 |

1.49096 |

0.46942 |

5.96526 |

|

|

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

|

16 |

-1.48474e-5 |

3.42884 |

0.19501 |

1.01582 |

16.47621 |

0.048052 |

1.17054 |

-1.94922 |

0.2919 |

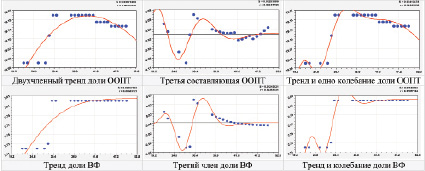

Всего четыре члена получило распределение водного фонда. Первые два члена образуют закон Вейбулла, дающий максимальный предел 2,82 % и повышение на 0,445 % в сравнении с 1970 г. Восемь членов имеет категория особо охраняемых территорий (ООПТ). На третьем месте с 10-ю членами находится доля земель населенных пунктов. Далее при 14 членах располагается доля лесного фонда. По 16 членов имеют доли промышленности и запаса. Наиболее сложной моделью (1) является доля земель сельскохозяйственного назначения.

Основное преимущество относительных долей, в отличие от абсолютной площади, заключается в том, что по долям можно сопоставлять и сравнивать между собой любые территориальные образования (материки, страны, федеральные округа, субъекты Федерации, муниципальные образования, землепользователи). Вторым преимуществом является то, что по долям площади можно провести любую консолидацию угодий. Третьим преимуществом применения долей является чуткость процесса моделирования. Например, по площади из 7 категорий только земли СХН (14,3 %) получили волновые уравнения (18 членов), остальные только тренды. По долям для семи категорий получено 92 уравнения, а по площади 25 (27,2 %). Все категории из первых трех членов по долям относятся к связям с корреляцией выше 0,95.

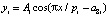

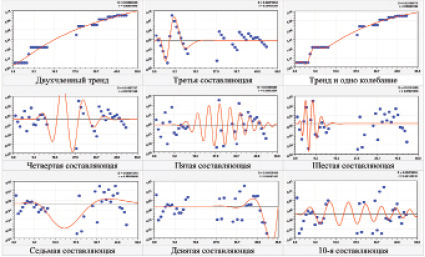

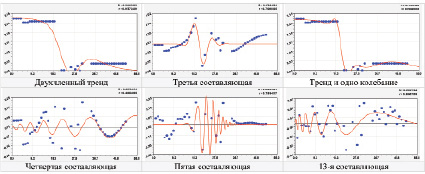

Динамика доли земель сельскохозяйственного назначения (СХН). Первая категория кадастра среди других оказалась с наибольшим количеством членов (рис. 4, табл. 3).

Всего по доле площади СХН было выявлено 24 составляющие, а по площади всего 18. Первый член тренда показывает стремление человека, как и любого живого существа, по закону экспоненциального роста увеличивать площадь своего обитания. Рост зависит от численности населения. А второй член тренда с отрицательным знаком показывает кризисное снижение по степенной функции доли СХН. Наибольшее количество членов указывает, что люди внимательно за 50 лет проводят землеустройство, но как всегда не осознают сложную динамику. В итоге двухчленный тренд (рис. 1) дает неосознанные до сих пор сильные скачки.

Рис. 1. Динамика распределения доли СХН Волжского района РМЭ (в правом верхнем углу: S – стандартное отклонение; r – коэффициент корреляции)

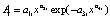

Динамика доли земель населенных пунктов. Графики даны на рис. 2.

Рис. 2. Динамика доли земель населенных пунктов Волжского района РМЭ

Особенно опасен девятый член, который указывает на разлад в пространственном развитии населенных пунктов с 2010 г., а ведь в 2004 г. приняли доктрину градостроительства.

Динамика доли земель промышленности… Некоторые графики даны на рис. 3.

Рис. 3. Динамика распределения доли земель промышленности Волжского района РМЭ

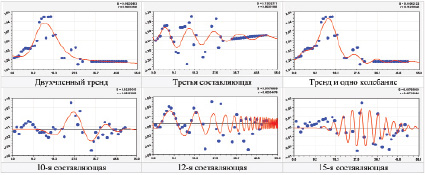

Рис. 4. Динамика доли земель ООПТ и водного фонда (ВФ) Волжского района РМЭ

Из графиков видно, что графики 3 и 12 дают угасание активности советских инициатив по развитию промышленности, транспорта, энергетики и другой инфраструктуры.

Динамика доли земель ООПТ и водного фонда. Здесь примерно одинаково (рис. 4).

Отличие заключается в том, что предел доли водного фонда и в будущем сохранится даже с небольшим увеличением, а доля ООПТ в Волжском районе будет сокращаться.

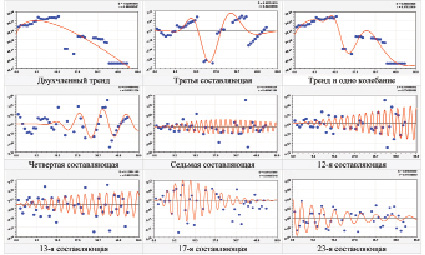

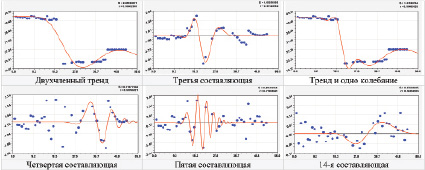

Динамика доли земель лесного фонда. Из графиков на рис. 5 видно, что оба члена тренда дают снижение доли лесов по отношению к общей площади муниципалитета.

Рис. 5. Динамика доли земель лесного фонда Волжского района РМЭ

Рис. 6. Динамика доли земель запаса Волжского района РМЭ

Деревья не привыкли за 400 млн лет эволюции к поведению человека, особенно за последние 300 лет. Поэтому под антропогенным давлением они снижают свою долю, по модифицированному закону Мандельброта. Кризисное поведение по второму члену тренда уменьшается, так как в лесной фонд передаются залежи, на которых начинают расти деревья березы и осины с диаметром ствола не менее 12 см. По толщине с 1890 г. деревья уменьшились более двух раз. Больных деревьев стало больше. В итоге лесная политика России не соответствует экологическим требованиям. Может, запрет экспорта кругляка с начала 2022 г. и переход на экспорт пиломатериалов, бумаги и картона позволит спасти российские леса?

Динамика доли земель запаса. Эта категория, по нашему мнению, показывает некомпетентность землеустроителей отнести земельные участки к другим категориям (рис. 6).

Однако в целом доля земель запаса со временем снижается. Двухчленный тренд по конструкции повторяет закономерность динамики доли лесного фонда. Однако колебания, например по составляющим 4 и 13, показывают рост амплитуды. А увеличение периода колебания указывает на успокоенность лиц, принимающих решения о распределении земель.

Таким образом, вне зависимости от динамики общей площади, относительная доля площади категорий земельного кадастра дает более качественную по составу волновых закономерностей по сравнению с абсолютной площадью. Критерий относительной доли позволяет совместно рассматривать матрицы категорий и их угодий. Кроме того, появляются возможности расширения изучаемой системы параметров за счет дополнения долей кадастров и угодий относительными параметрами, например плотность населения и другие демографические и социально-экономические показатели как отношения к общей площади территории.

Заключение

Для анализа динамики, а затем уточнения экологических критериев для последующего территориального планирования и прогнозирования в Российской Федерации срочно необходимы массивы официальных табличных данных по всем муниципалитетам страны, причем не менее чем за 50 лет, с 1970 года. Затем эти абсолютные значения должны быть преобразованы в относительные доли категорий кадастра и видов угодий.

На примере Волжского района Республики Марий Эл видно, что переход на доли категорий земельного кадастра позволяет получить значительные преимущества.

Основное преимущество относительных долей, в отличие от абсолютной площади, заключается в том, что по долям можно сопоставлять и сравнивать между собой любые территориальные образования (материки, регионы мира, страны, федеральные округа, субъекты Федерации, муниципальные образования, землепользователи). Вторым преимуществом является то, что по долям площади можно провести любую консолидацию угодий, например экологическую консолидацию по трем первым классам почвенного покрова по классификации ООН.

Третьим преимуществом применения долей является чуткость процесса моделирования. Например, по площади из 7 категорий только земли СХН (14,3 %) получили волновые уравнения (18 членов), остальные только тренды. По долям для семи категорий получено 92 уравнения, а по площади только 25 (27,2 %). Все категории из первых трех членов по долям относятся к связям с корреляцией выше 0,95.

Четвертым преимуществом является возможность расширения системы относительных параметров отношениями демографических, социально-экономических, миграционных и других показателей к общей площади рассматриваемого территориального образования. Кроме плотности населения, расширенная система параметров должна включать в себя плотность домашних и диких животных, а также плотность растений, в их биологическом разнообразии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого фонда науки в рамках научного проекта № 19-45-240004р_а «Прогноз эколого-экономического потенциала возможных «климатических» миграций в Ангаро-Енисейском макрорегионе в меняющемся климате 21 века».

Библиографическая ссылка

Мазуркин П.М., Ефимова Е.А. ДИНАМИКА ЗА 50 ЛЕТ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДОЛИ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ // Успехи современного естествознания. 2021. № 5. С. 81-87;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37627 (дата обращения: 07.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.37627