Среди метасоматических образований, сопутствующих апогипербазитовым альпинотипным серпентинитам в доверхнепалеозойском кристаллиникуме Большого Кавказа, достаточно широко представлены листвениты. Интерес к изучению этих пород обусловлен в первую очередь их потенциальной рудоносностью [1, 2]. На Большом Кавказе с лиственитами связывают перспективы благороднометалльной и, в частности, платиноидной минерализации [3, 4], обусловленной гидротермальной переработкой апогипербазитов. Различия в геологической позиции лиственитов и их минерального состава определяют необходимость минералого-петрографического изучения конкретных проявлений. К числу геологических структур с наиболее масштабным развитием лиственитов относится Даховский выступ, представляющий собой тектонический блок кристаллических пород в северо-западной части Большого Кавказа. В его строении участвует комплекс метаморфических пород, вмещающих полифазный массив среднепозднепалеозойских гранитов, и приуроченные к зонам разломов альпинотипные серпентиниты. Последние секутся жилами гранитов завершающей фазы внедрения (с очагами которых связан региональный площадной кремнещелочной калиевый среднетемпературный метасоматоз, приведший к микроклинизации вмещающих пород) и несут следы гидротермальной переработки.

Цель исследования – изучение особенностей петрографического состава лиственитов Даховского кристаллического поднятия и связанной с ними рудной минерализации.

Материалы и методы исследования

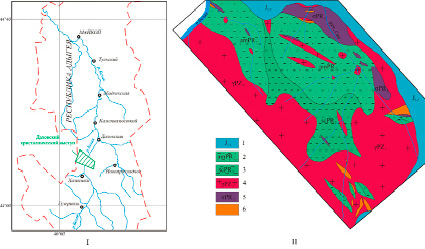

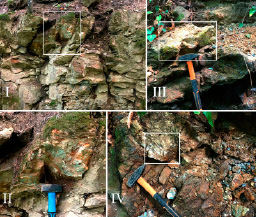

Объектом изучения являлись листвениты, приуроченные к северной фланговой части Даховского кристаллического выступа, контролируемой зоной крупного Центрального разлома, содержащей тектонические линзы и пластины серпентинитов (рис. 1). В составе выступа порядка двадцати линзовидных тел лиственитов, ограниченных тектоническими контактами, залегают среди перемятых серпентинитов, на контактах последних с позднепалеозойскими коллизионными калиевыми гранитоидам или в зонах разломов, секущих гидротермально переработанные гранитоиды и вмещающие их метапороды (рис. 1, II). В 1960-х гг. в ходе поисковых работ на поделочные камни участок их развития в долине р. Сюк определен как Березовское месторождение лиственитов, в котором запасы последних оценены по категории С2 в ~8 тыс. м3. Залегание тел субвертикальное, мощность изменяется от первых метров до 50 м, протяженность достигает 100–150 м. Приуроченность к разломам, испытывавшим неоднократные активизации (вплоть до альпийского времени), определяет интенсивную дислоцированность пород, превращение их в тектонические брекчии и выветрелость, подчеркнутую развитием водных оксидов железа, поступающего из карбонатов и рудных минералов (рис. 2).

Изучение минералого-петрографических особенностей лиственитов проведено с использованием рентгенофазового анализа и электронно-зондовых методов. Рентгенофазовый анализ выполнен на дифрактометре «ДРОН-7» при характеристическом излучении медного анода (CuKα1 1,5406 Å). Электронно-зондовые исследования полированных препаратов проведены на растровом электронном микроскопе Tescan VEGA II LMU интегрированном с системой энергодисперсионного микроанализа INCA ENERGY 450/ XT производства фирмы OXFORD Instruments Analytical; измерения проводились при ускоряющем напряжении 20 kV. Работы выполнены в Центре коллективного пользования научным оборудованием «Центр исследований минерального сырья и состояния окружающей среды» Южного федерального университета.

Рис. 1. Положение Даховского кристаллического выступа (I) и схема расположения основных тел лиственитов в составе выступа (II). Условные обозначения: 1 – нижне-среднеюрский осадочный комплекс, 2 – амфиболовые кристаллические сланцы, 3 – кварц-слюдяные кристаллические сланцы, 4 – граниты, 5 – серпентиниты, 6 – листвениты

Рис. 2. Выходы лиственитов в составе Даховского поднятия: I, II – выход ожелезненных лиственитов на р. Сюк на контакте серпентинитов и кристаллических сланцев; III, IV – выход лиственитов на руч. Хризопразовый на контакте c гранитами

Результаты исследования и их обсуждение

Из-за сильной дислоцированности метасоматические колонки метасоматитов не прослеживаются, можно лишь отметить присутствие среди ассоциирующих серпентинитов фрагментов хлорит-тремолитовых, тальк-магнетит-хлорит-карбонатных и иных метасоматических пород разнотемпературных парагенезисов.

Макроскопически листвениты представляют собой массивные или полосчатые породы от серого и серо-зеленого до насыщенного зеленого цвета, местами коричневые или буроватые за счет ожелезнения. В полосчатых разностях (иногда с зигзагообразным рисунком) отмечается чередование серых, темно-серых, зеленых, коричневых полос.

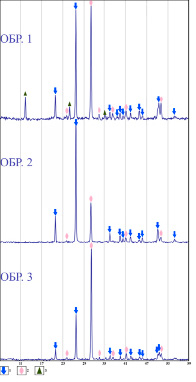

Методами рентгенофазового анализа в составе пород диагностируются породообразующие кварц и доломит, а в выветрелых разностях также и каолинит (рис. 3). Отсутствие рефлексов слюд (присутствие которых устанавливается при микроскопических исследованиях) объясняется, видимо, их небольшой долей (с минимальным содержанием в серых карбонат-кварцевых разностях) и разной степенью гидратированности с изоморфным замещением щелочей катионом Н3О+.

Структура пород микрокристаллическая, образованная кристаллами карбонатных минералов в кварцевой массе и редкими разрозненными листочками и агрегатами слюд (рис. 4). Содержание кварца, образующего зерна размером до 0,3 мм, обычно составляет 30–60 %, но в некоторых разностях возрастает до 70–90 %; высококварцевые окрашенные в аквамариновый цвет разности, образующие гнезда размером до 2–3 см в лиственитах, известны под названием «хризопразы» (проявление Хризопразовое, расположенное в правом одноименном притоке р. Сюк) [5]. Характерно зональное строение кристаллов карбонатов без единого тренда изменения состава от ядер к периферии, но чаще внутренние части кристаллов и тонких прожилков сложены более железистыми разностями. В целом преобладают кристаллы доломитового и анкеритового состава (вариации составов преимущественно происходят в диапазоне Mg0,96Ca0,93Fe0,09Mn0,02[CO3]2 – Ca0,95Mg0,79 Fe0,25Mn0,01[CO3]2), в меньшем количестве отмечаются зерна сидеритового состава (Fe0,83Mg0,14Mn0,03[CO3]). Слюды соответствуют гидромусковиту – фукситу (с составом близким к (K0,63H3O0,37)(Al1,44Mg0,27Cr0,14 Fe2+0,11Ni0,03Ti0,01)2[Si3,41Al0,59]4O10(OH2)2 – (K0,54H3O0,46)(Al1,58 Cr0,20Mg0,17Fe2+0,04Ti0,01)2 [Si3,46Al0,54]4O10(OH2)2). Редко отмечаются чешуйки хлоритов, талька, реликтовые корродированные хромшпинели (иногда в составе магнетит-хлорит-фукситовых агрегатов), акцессорные апатит, рутил, циркон; в виде единичных зерен отмечаются минералы группы эпидота, гематит, гидрогетит.

Рис. 3. Результаты рентгенофазового анализа лиственитов Даховского массива: выветрелый лиственит (полосчатый лиственит из выхода на р. Сюк) – обр. 1, типичные листвениты из выходов на руч. Хризопразовый (обр. 2) и руч. Щель (обр. 3). Указаны рефлексы фаз: 1 – кварц, 2 – доломит, 3 – каолинит

Примечательно, что состав хромшпинелей отличается от типичных для ассоциирующих с лиственитами серпентинитов. Для последних типичны однородные по составу зерна хромитов – субферрихромитов, обрамленные тонкими оторочками магнетита [6], а присутствующие в лиственитах отличаются относительной обогащенностью Fe3+ со смещением в область феррихромитов, а также постоянной примесью цинка, магнетитовые оторочки в них отсутствуют. Зерна феррихромитов корродированы, заключают многочисленные листочки фуксита. Рудные минералы приручены к лиственитам и редки в других метасоматитах, отмечаемых в составе ассоциирующих с ними тектонических брекчий. Их вкрапленность тяготеет к железистым разновидностям карбонатов. Представлены преимущественно Co-содержащим миллеритом, герсдорфитом и зигенитом в виде кристаллов размером 0,01–0,02 мм, для которых характерны примеси Fe, Zn, Sb, а также арсенопиритом, галенитом, пиритом, сфалеритом, халькопиритом, редко встречается миметит.

Листвениты подверглись наложенному окварцеванию и пронизаны раннеюрскими баритовыми и кальцитовым прожилками (с флюоритом, галенитом, марказитом и пр.).

Наряду с лиственитами, кальциевые метасоматиты в ассоциации с серпентинитами в Даховском кристаллическом выступе представлены тектоническими блоками пренит-вюаньятитовых (с флогопитом и кварцем) родингитов, заключенных среди серпентинитов в приустьевой части руч. Липового, а также участками эпидотизации в диоритах и гранодиоритах, слагающих прилегающие к Центральному разлому блоки.

Рис. 4. Структура и минеральный состав лиственитов. Изображение в обратно-рассеянных электронах (BE). Обозначения минералов: Dol – доломит, Fuk – фуксит, Sid – сидерит, Sg – зигенит

Для родингитов примечательно присутствие торита, ураноторита, Th- и Hf-содержащего циркона, алланита-(Ce), Th-содержащего монацита-(Ce), ксенотима-(Y) (что определяет значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения для них ~ 0,30–0,60 мкЗв/ч при удельной активности 226Ra ~500 Бк/кг, 232Th ~85 Бк/кг), для гранитоидов – алланита-(Ce), торита, Th- и Hf-содержащего циркона (и значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения до ~ 0,35-0,42 мкЗв/ч) [7]. С этими образованиями связано рудопроявление торий-редкометалльной минерализации балки Колесникова на левобережье р. Белой [8]. Отличие состава рудных ассоциаций лиственитов и родингитов указывает на их связь с генетически различными метасоматическими системами.

Заключение

Листвениты Даховского выступа приурочены к области гидротермальной переработки кристаллических пород, где формировались по серпентинитовому протолиту, и их тела контролируются второстепенными разломами, входящими в зону Центрального разлома. Обогащенные калием гидротермальные растворы, генетически связанные с завершающей стадией эволюции герцинских гранитоидных очагов, активно перераспределяли элементы гипербазитов, формируя сульфидную и сульфоарсенидную вкрапленную минерализацию, ведущими минералами которой выступают миллерит, герсдорфит и зигенит. С растворами активно транспортировались также железо, кобальт, цинк, свинец, сурьма, входящие в состав самостоятельных минералов или изоморфных примесей. Состав рудных ассоциаций в лиственитах и родингитах, сопряженных с серпентинитами Центрального разлома, отражает разную геохимическую специализацию определявших их формирование флюидных систем и, соответственно, их генетическую различность. Связь лиственитизации с контактово-реакционными процессами, вызванными воздействием флюидной системы калиевых гранитов на ультрабазиты, следует рассматривать в качестве положительного минерагенического фактора при оценке перспектив благороднометалльной минерализации, как и интенсивное перераспределение рудных компонентов апогипербазитового протолита.

Библиографическая ссылка

Долженко И.В., Попов Ю.В., Шарова Т.В. ЛИСТВЕНИТЫ ДАХОВСКОГО ВЫСТУПА И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ РУДНЫЕ АССОЦИАЦИИ (БОЛЬШОЙ КАВКАЗ) // Успехи современного естествознания. 2023. № 6. С. 82-86;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38057 (дата обращения: 17.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38057