Наблюдаемое в последние десятилетия потепление климата в западном секторе российской Арктики должно повлечь за собой усиление приливных явлений в Печорском и в Карском морях за счет снижения площади ледового покрова, который может значительно уменьшать величину прилива. В данной ситуации можно ожидать формирование мезоприливных условий в устьях ряда средних и малых рек, оси которых ориентированы в меридиональном направлении, которое совпадает с направлением движения приливной волны, формирующейся в центральной части Северного Ледовитого океана.

Под мезоприливными эстуариями принято понимать такие устья рек, на взморьях которых в сизигию величина прилива превышает 1,6 м, но остается меньше 2,6 м. К сожалению, подобные водные объекты на арктической территории России изучены крайне слабо, особенно остается не освещенным в научном плане состояние их биогеоценозов в зимнюю межень. В зарубежной литературе данная тема также недостаточно освещена. Существующие работы главным образом направлены на изучение многолетних изменений стока рек [1], изменений количества переносимого реками материала вследствие изменения климата, либо рассматриваются реки без эстуариев [2]. Подобного рода исследования были проведены коллективом Северо-западного отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН на малых реках Белого моря [3, 4]. Результаты исследования, представленные в настоящей статье, можно рассматривать как определенный шаг к решению данной проблемы. Целью работы является исследование специфики формирования маргинального фильтра реки Индиги, впадающей в Баренцево море, в мезоприливных условиях, в зимнюю межень.

Индига впадает в Индигскую губу в юго-восточной части Баренцева моря на западной границе Печорского моря. Она попадает в категорию так называемых средних рек, имеет длину 193 км и площадь водосбора, равную 3790 км². Средняя величина прилива в сизигию на ее устьевом взморье составляет 2 м. Зимой она заметно снижается из-за влияния ледового покрова в эстуарии.

Материалы и методы исследования

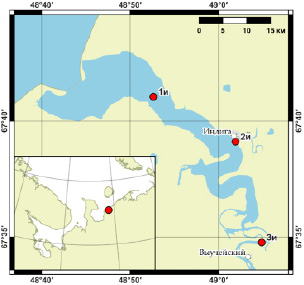

Исследование зимнего режима рассматриваемого водного объекта проводилось в марте 2023 года. Расположение комплексных гидрологических станций показано на рисунке 1, а их координаты представлены в таблице 1.

На станции 2и пробы воды отбирали в малую и полную воды приливно-отливного цикла, на станции 1и – в полную воду, на станции 3и – в малую воду.

Температуру воды, соленость (минерализацию) и содержание кислорода определяли с помощью многопараметрического анализатора жидкости Multi 3420 фирмы WTW, величину рН – с помощью рН-метра Марк-903. Выделение взвеси проводили методом мембранной ультрафильтрации под вакуумом через чистые (обработанные 4%-ной соляной кислотой и тщательно промытые бидистиллированной водой) ядерные фильтры. Предварительное взвешивание ядерных фильтров осуществляли на электронных лабораторных весах «Adventurer Pro» model RV214 (производства фирмы «OHAUS Europe», со специальным классом точности и ценой деления 0,1 мг). Использовали ядерные фильтры (диаметр – 47 мм, диаметр пор – 0,45 мкм), изготовленные в Объединенном институте ядерных исследований в г. Дубне. Определение биогенных веществ осуществляли фотометрически в соответствии с руководящими документами: РД 52.24.419-2019; РД 52.10.738-2010; РД 52.24.381-2017; РД 52.10.745-2020; РД 52.10.744-2020; определение параметра ХПК – в соответствии с ГОСТ 31859-2012 на спектрофотометре HACH DR 3900.

Таблица 1

Координаты станций в эстуарии р. Индиги в марте 2023 г.

|

Номер станции |

Координаты |

Примечания |

|

|

с.ш. |

в.д. |

||

|

1и |

67,68410⁰ |

48,87718⁰ |

м. Тонтой |

|

2и |

67,65178⁰ |

49,03230⁰ |

п. Индига |

|

3и |

67,57954⁰ |

49,08174⁰ |

о. Сорванный |

Рис. 1. Карта-схема комплексных гидрологических станций в эстуарии р. Индиги в марте 2023 г.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты проведенных наблюдений рассматривались в рамках модели маргинального фильтра устьев рек, предложенной академиком А.П. Лисицыным [5]. В соответствии с данной моделью, зону смешения речных и морских вод (или маргинальный фильтр) делят на 3 части: пресноводную (соленость до 1‰), соловатоводную (от 1 до 20–30‰) и соленую (более 30‰).

Его наиболее важные процессы происходят во второй его части – соловатоводной. Так, при увеличении солености образуются три последовательные зоны (ступени): 1) гравитационная (мутьевая «пробка») с аномально высокими концентрациями взвешенных веществ по причине развития процессов их коагуляции; 2) коагуляционно-сорбционная (химическая «пробка»), где происходят флокуляция органики и сорбция из воды растворенных металлов; 3) биологическая, в которой при просветлении водной толщи благодаря первым двум ступеням происходит развитие фитопланктона, который, в свою очередь, обеспечивает питание зоопланктона – организмов-фильтраторов. Тем не менее, в некоторых случаях три ступени маргинального фильтра могут располагаться и в других его частях – пресноводной и соленой. Так, например, в Белом море в устьевой области р. Северной Двины (наиболее хорошо изученной) гравитационной ступени соответствует интервал солености в 0,5–5‰, коагуляционно-сорбционной – 5–20‰ и биологической – соленость более 20‰ [6, с. 276]. Результаты обработки проб воды, отобранных в зимнюю межень 2023 г на р. Индиге, показаны в таблице 2.

Исследование маргинального фильтра эстуария р. Индиги, проведенное в летнюю межень 2022 года, показало следующее [7]. Гравитационная ступень здесь располагается в интервале солености менее 5‰, а коагуляционно-сорбционная ступень – в диапазоне 5–30‰. При этом биологическая ступень маргинального фильтра вытесняется из эстуария в Индигскую губу на акваторию с соленостью более 30‰ и глубинами более 15–20 м. Однако наилучшие условия для массового развития планктона наблюдаются в лагунных озерах с наличием солоноватых вод, которые располагаются на приморских заливных лугах (лайдах).

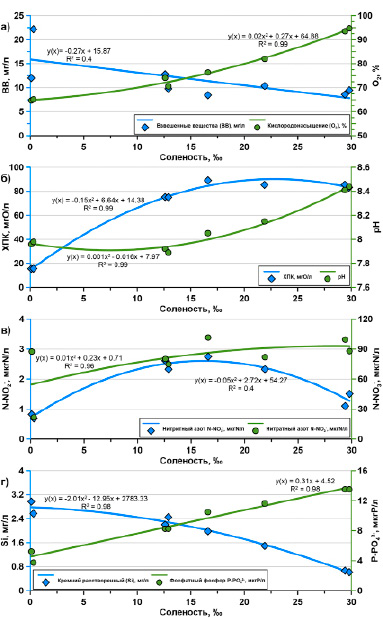

Рис. 2. Графики связи солености с концентрацией взвешенных веществ и кислородонасыщением (а), параметрами ХПК и рН (б), концентрациями нитритного и нитратного азота (в), растворенного кремния и фосфатного фосфора (г) в эстуарии р. Индиги в марте 2023 г.

Таблица 2

Гидролого-гидрохимическая характеристика вод эстуария р. Индиги в марте 2023 г.

|

Показатель |

Номер станции (фаза прилива) |

|||||||

|

1и (ПВ) |

2и (ПВ) |

2и (МВ) |

3и (МВ) |

|||||

|

Горизонт, м |

1,0 |

5,0 |

1,0 |

8,0 |

1,0 |

7,0 |

1,0 |

2,5 |

|

Температура воды, °С |

–1,9 |

–1,9 |

–1,2 |

–1,5 |

–1,0 |

–1,0 |

–0,1 |

–0,1 |

|

Соленость, ‰ |

29,4 |

29,8 |

16,6 |

21,9 |

12,6 |

12,9 |

0,1 |

0,3 |

|

Кислород, мг/л |

14,44 |

14,64 |

11,54 |

12,51 |

11,05 |

10,49 |

9,41 |

9,51 |

|

Кислород, % |

93,5 |

94,7 |

76,3 |

82,0 |

74,1 |

70,5 |

64,7 |

65,1 |

|

рН |

8,41 |

8,44 |

8,05 |

8,15 |

7,92 |

7,89 |

7,96 |

7,98 |

|

Концентрация взвешенных веществ, мг/л |

9,48 |

8,58 |

10,37 |

8,44 |

9,78 |

12,81 |

22,1 |

12,0 |

|

Фосфатный фосфор, мкг/л |

13,5 |

13,5 |

10,5 |

11,6 |

8,3 |

8,3 |

5,3 |

3,8 |

|

Нитритный азот, мкг/л |

1,10 |

1,51 |

2,75 |

2,33 |

2,61 |

2,33 |

0,82 |

0,69 |

|

Нитратный азот, мкг/л |

99,5 |

88,0 |

101,4 |

82,1 |

80,1 |

74,7 |

87,5 |

21,8 |

|

Кремний, мкг/л |

667 |

620 |

1979 |

1495 |

2203 |

2448 |

2974 |

2573 |

|

ХПК, мгО/л |

85,5 |

83,1 |

89,0 |

85,3 |

75,2 |

75,0 |

15,5 |

15,6 |

Графики связи с соленостью концентрации взвешенных веществ и гидрохимических параметров в эстуарии р. Индиги в зимнюю межень 2023 года показаны на рисунке 2.

Результаты анализа полученной информации указывают на то, что структура маргинального фильтра эстуария в зимнюю межень с формальной точки зрения сходна с ее структурой в летнюю межень. Гравитационная ступень располагается в зоне устьевых вод с соленостью менее 5‰, а коагуляционно-сорбционная ступень занимает диапазон 5–30‰.

Однако процессы, происходящие на этих ступенях маргинального фильтра, зимой приобретают иной характер. В первую очередь, исчезает влияние гидробиологических процессов, о чем, в частности, свидетельствуют наличие линейной связи между соленостью и фосфатным фосфором, а также более низкое по сравнению с летней меженью кислородонасыщение эстуарных вод (65–94%). Связь между содержанием взвешенных веществ, концентрации которых становятся на порядок ниже, чем в летнюю межень, и распределением солености становится квазилинейной.

В зоне коагуляционно-сорбционной ступени появляются дополнительные внутриэстуарные источники поступления в водную среду органики, идентифицируемой по параметру ХПК, а также минеральных солей азота (нитритов и нитратов) и кремния.

Наиболее вероятной причиной их появления служит разгрузка иловых вод при приливных деформациях ледовым покровом донных отложений приморских лугов. На их территориях ледовый покров в малую воду приливно-отливного цикла опускается на луговой почвенно-растительный покров и частично примерзает к нему. В полную воду прилива при вертикальных и горизонтальных подвижках лед всплывает, сильно деформируя почвенно-растительный покров, насыщенный иловыми водами, обогащенными детритом и продуктами минерализации органики, продуцируемой летом галофитами и планктоном. Следует заметить, что для кремния подобный процесс был ранее зафиксирован в макроприливных эстуариях Чёшской губы Баренцева моря [8, с. 21], но он не наблюдается в устьях больших рек [9, с. 55; 10].

Механизмы поступления в реки материала, образующегося в процессе таяния многолетнемерзлых пород, до конца не ясны, и, учитывая изложенное выше, возможно выдвинуть гипотезу, что в мезоприливных устьях арктических рек маргинальный фильтр осуществляет сортировку материала, освобождаемого при разрушении, на фоне наблюдаемого потепления климата многолетнемерзлых грунтов, по следующей схеме: растворенные вещества и часть мелкодисперсных частиц попадают в морские воды, основная часть нерастворенных частиц в основном аккумулируется внутри эстуария на приливных осушках и приморских лугах. Их попадание на открытую акваторию моря возможно лишь при аномально высоком речном паводке в весенний сезон или при сильных ветровых сгонно-нагонных явлениях редкой повторяемости с обеспеченностью не более 5%. При отсутствии подобных факторов низинные участки прибрежных зон приливных эстуариев арктических рек в настоящее время начинают постепенно заболачиваться.

Заключение

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют предположить, что маргинальный фильтр арктического мезоприливного эстуария в зимний период во многом зависит от процессов, происходящих на приливных осушках и приморских лугах под действием вертикальных и горизонтальных подвижек льда. При этом наблюдается переток растворенных веществ и мелкодисперсной взвеси органического происхождения, накопленных в экосистеме эстуария в летне-осенний период, на открытую акваторию моря. Данная ситуация наиболее характерна для устьев малых и средних рек, где площади соприкосновения между средами лед – донные отложения – галофиты получают наибольшую относительную протяженность.

Необходимо отметить, что возможно наличие и других источников материала, например антропогенного. Население поселка Индига составляет порядка 600 человек. Также возможно поступление веществ вместе с подземными водами. Так, на удалении около 1 км от точки 2и выше по течению реки Большая Щелиха был обнаружен ключ, соленость воды в котором составляла порядка 50 г/л.

Выдвинутые предположения носят предварительный характер, и для их подтверждения необходимо расширить геоэкологические исследования устьев малых и средних рек западного сектора российской Арктики, которые до настоящего времени остаются практически не изученными.

Библиографическая ссылка

Лохов А.С., Мискевич И.В., Нецветаева О.П., Котова Е.И. СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ МАРГИНАЛЬНОГО ФИЛЬТРА МЕЗОПРИЛИВНОГО ЭСТУАРИЯ АРКТИЧЕСКОЙ РЕКИ В ЗИМНЮЮ МЕЖЕНЬ НА ПРИМЕРЕ УСТЬЯ Р. ИНДИГИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ // Успехи современного естествознания. 2023. № 8. С. 48-53;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38087 (дата обращения: 18.11.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38087