Лесные массивы характеризуются взаимосоставляющими компонентами растительности, животных и условиями местообитания. По мнению Л.Н. Ващука и А.З. Швиденко [1], «динамика лесных пространств аккумулирует все природные и антропогенные воздействия на лес и в конечном итоге является зеркалом состояния лесов, особенностей функционирования лесных экосистем и основных тенденций их развития». Основным подходом в изучении вопросов, связанных с использованием лесных ресурсов, является принцип рационального и непрерывного лесопользования [2; 3].

Один из принципов ведения лесного хозяйства – принцип рационального и неистощительного использования лесов. Это зависит от условий местопроизрастания древесных пород.

В связи с получением большего количества ценной и деловой древесины из произрастающих насаждений этот принцип должен предусматривать полное и комплексное использование ее, а затем и обеспечение лесного восстановления с сохранением всех целевых функций [4].

Качественное состояние лесов, основу которого определяет породный состав, находится в прямой зависимости от целенаправленного ведения лесного хозяйства [5].

На современном этапе ведения лесного хозяйства, и прежде всего лесопользования, в основе должен лежать экосистемный подход.

Лесные экосистемы обладают устойчивостью, которая характеризуется структурой и сложностью сообщества [6].

Для лесов Восточной Сибири характерны антропогенные, биогенные и пирогенные внешние воздействия, результатом которых являются изменения в пространственно-временной динамике лесного фонда. Все это является основной угрозой для биоразнообразия лесов.

Цель исследования – оценка пространственно-временной структуры лесных экосистем.

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Анализ данных мониторинга лесов.

2. Анализ изменения возрастной структуры, а также всех таксационных показателей лесных фитоценозов на примере лесничеств Иркутской области.

3. Разработка комплекса мероприятий по повышению устойчивости лесных экосистем.

Материал и методы исследования

Объектами исследования были выделены и рассмотрены лесные массивы лесничеств Братского и Чунского районов Иркутской области. Особое внимание при изучении данного вопроса уделено результатам мониторинга лесов. На некоторых участках лесных территорий лесничеств Братского района были заложены пробные площадки в количестве 5 штук, где проводилась детальная таксация древостоев по общеизвестным методикам [7]. Все пробные площадки закладывались в одних лесорастительных условиях – разнотравном типе леса, с выборкой поквартальной и повыдельной таксации. Площадки закладывались в выделах площадью от 3 до 10 га со сплошным перечетом деревьев на них. Площадь каждой площадки составляла 0,1 га.

Все изменения в таксационных показателях сравнивались следующими способами:

1) по материалам учета лесного фонда;

2) с помощью повыдельной лесотаксационной информации.

Обработка данных проводилась методами корреляционного и регрессионного анализов и статистическими методами с использованием компьютерных программ.

Результаты исследований и их обсуждение

На исследуемых территориях выбранных районов Приангарья (Братский и Чунский) преобладают южно-таёжные и подтаёжные природные комплексы. Лесистость этих районов составляет около 80%. Большая часть лесопокрытой площади представлена светлохвойными древесными породами, отличающимися высокой производительностью. Средний запас стволовой древесины составляет 146-152 м3/га, в спелых лесах – 200-240 м3/га. Прирост древесины составляет 2 м3/га [8].

В настоящее время проведено мало исследований по изучению состояния лесного фонда Иркутской области. Материалы лесоустройства в некоторых лесничествах превышают 15 лет. Назрела необходимость проведения в ближайшие годы лесоустройства для улучшения существующего положения.

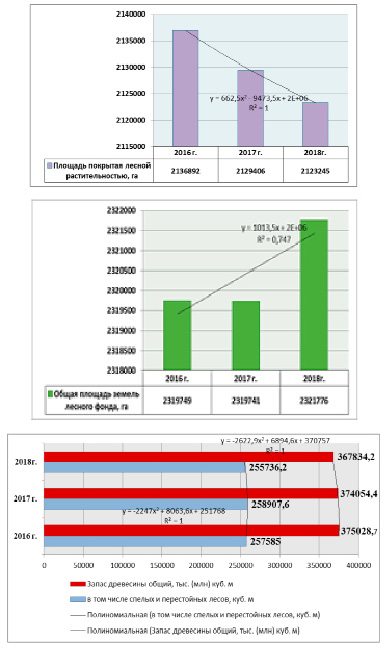

По полученным данным мы можем рассмотреть динамику таксационных показателей и изменение площади лесов и запаса древесины за исследуемый период. На рисунке 1 представлена динамическая характеристика лесных земель по Чунскому району.

Исходя из полученных результатов, можно отметить: происходит увеличение общей площади лесного фонда на 2027,0 га; площадь, покрытая лесной растительностью, уменьшилась на 13 647,0 га; площадь с преобладанием хвойных пород сократилась на 34 037,0 га, в том числе с преобладанием сосны – площадь сократилась на 21 709,0 га; площадь мягколиственных пород увеличилась на 20 428 га; общий запас древесины сократился на 7194,5 тыс. м3, запас спелых перестойных лесов сократился на 3171,4 тыс. м3, в том числе запас хвойных пород уменьшился на 7506 тыс. м3 .

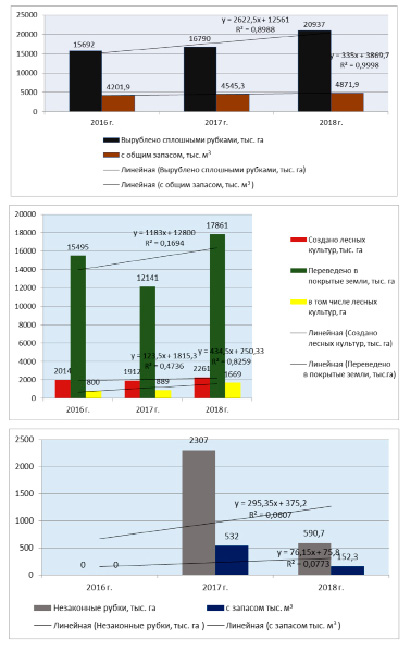

На рисунке 2 представлено состояние лесного фонда под влиянием антропогенного воздействия.

Из рисунка 2 видно, что за учетный период площадь вырубки леса увеличилась на 5245 га, площадь лесных культур тоже выросла в сравнении с 2017 годом на 349 га, площадь незаконных рубок снизилась на 1716,3 га, в целом лесистость уменьшилась на 0,7%. За трехлетний период наблюдается увеличение общей площади лесного фонда на 2027,0 га; но при этом площадь, покрытая лесной растительностью, сократилась на 13 647,0 га; также площадь основных лесообразующих пород уменьшилась на 34 037,0 га, в том числе с преобладанием сосны – на 21 709,0 га; а площадь мягколиственных пород увеличилась на 20 428 га. Это можно объяснить тем, что это происходит из-за сокращения объемов лесовосстановительных работ и проведения рубок лесных насаждений.

Рис. 1. Динамика земель лесного фонда

Рис. 2. Анализ лесного фонда

Таблица 1

Таксационное описание объектов исследования

|

№ п/п |

Породный состав |

Лесоустройство 1999 г. |

Лесоустройство 2016 г. |

Пробные площади |

||||||

|

Возраст |

Н,м |

Д,см |

Возраст |

Н,м |

Д,см |

Возраст |

Н,м |

Д,см |

||

|

1 кв.101 выдел 1 Вихоревская дача |

8С2Л+Б |

С-110 Л-110 Б-60 |

С-21 Л-21 Б-18 |

26 28 18 |

С-40 Л-40 Б-40 |

12 13 14 |

12 14 14 |

С-40 Л-40 Б-45 |

16 16 14 |

14 14 14 |

|

2 кв.101 выдел 7 Вихоревская дача |

4С5Б1Ос |

С-25 Б Ос |

7 - - |

8 - - |

С-40 Б Ос |

11 12 12 |

10 10 10 |

С-45 Б Ос |

14 16 16 |

12 14 14 |

|

3 кв.142 выдел 53 Вихоревская дача |

6С2С1Л1Б |

С-85 С-140 Л Б-60 |

18 21 18 18 |

22 26 22 18 |

С-100 Л Б-80 |

23 23 18 |

28 28 18 |

С-110 Б-90 |

26 26 20 |

30 30 20 |

|

4 кв.48 выдел 7 Кузнецовская дача |

8С2Б |

С-180 Б |

23 26 |

32 40 |

С-190 Б-90 |

23 26 |

32 36 |

С-180 Б-90 |

23 26 |

30 36 |

|

5 кв.52 выдел 2 Кузнецовская дача |

4С3Л2Б1Ос |

С-160 Л-160 Б-80 Ос-80 |

24 27 20 20 |

40 48 20 24 |

С-170 Л-180 Б-90 Ос-90 |

19 20 23 21 |

20 22 32 36 |

С-170 Л-170 Б-90 Ос-90 |

20 20 24 20 |

20 22 30 32 |

Таблица 2

Структура лесного фонда по преобладающим породам

|

Преобладающая порода |

Лесоустройство |

Пробы |

|

|

1999 г. |

2016 г. |

||

|

С |

31 |

28 |

26 |

|

Л |

20 |

18 |

18 |

|

Б |

29 |

31 |

36 |

|

Ос |

20 |

23 |

20 |

|

Итого |

100 |

100 |

100 |

Исследования по изменению структуры лесных насаждений проводились на отдельных лесных участках лесничеств Братского района (табл. 1).

В таблице 2 приведено долевое участие основных лесообразующих пород, произрастающих на пробных площадях.

Из таблицы 2 видно, что породный состав по сосне снизился, по лиственнице изменений практически не наблюдалось, а по мягколиственным породам, особенно березе, видно увеличение примерно на 4 единицы.

На рисунке 3 приведен анализ по основным таксационным показателям на примере одной из дач лесничеств Братского района.

Из рисунка 3 видно, что возраст по сосне снизился на 70 лет, по лиственнице определения возраста не происходило, высота по сосне уменьшилась на 9 м, а по лиственнице на 8 м, диаметр по сосне и лиственнице уменьшился на 14 см.

В таблице 3 представлены средние таксационные показатели по всем пробным площадям с выделением пород.

Из полученных результатов видно, что изменение возраста, высоты и диаметра напрямую зависит от лесорастительных условий и от лесопользования.

На территории наблюдается неравномерное изменение возраста древостоев, объяснить это можно нарушениями, возникшими при выдельной таксации, а также санитарным состоянием насаждений, оставленных после проведения рубок леса [9].

Рис. 3. Пример изменений таксационных показателей на примере одного квартала Вихоревской дачи

Таблица 3

Средние таксационные показатели

|

Преобладающая порода |

Возраст |

Бонитет |

Полнота |

Запас на 1 га м3 |

Средний прирост, м3 |

|

С |

86 |

3,6 |

0,7 |

190 |

2,2 |

|

Л |

90 |

3,7 |

0,6 |

186 |

2,0 |

|

Б |

40 |

3,0 |

0,7 |

94 |

2,3 |

|

Ос |

46 |

3,0 |

0,6 |

102 |

2,2 |

Анализ функциональной структуры и состояния лесного фонда указывает на преобладание в регионе сырьевой составляющей функций лесов. Все результаты исследований по состоянию лесного фонда показывают, что леса являются объектами непрерывного и неистощительного лесопользования. В связи с этим необходимо все мероприятия, направленные на поддержание лесного фонда в равновесии, свести к решению следующих задач ведения лесного хозяйства:

1. Регулирование породного состава хозяйственно ценными древесными породами (не уменьшая соотношения 75% хвойных и до 25% мягколиственных пород).

2. Повышение продуктивности лесов за счет лесовосстановительных мероприятий.

3. Полное и рациональное использование спелых и перестойных насаждений [10].

Эти мероприятия позволят правильно проводить лесопользование в условиях Приангарья.

Выводы

При изучении состояния лесного фонда лесов Средней Сибири было установлено:

1. Площадь лесных массивов претерпела изменения в сторону сокращения в среднем на 2%.

2. Запасы древесины в целом сократились на 3,8%, в спелых и перестойных насаждениях до 42%, это связано с интенсивной заготовкой древесины.

3. Распределение лесов по лесообразующим породам не претерпело существенных изменений. Особое внимание необходимо уделять хвойным сообществам с примесью березы в связи с тем, что она становится неизбежным компонентом их состава в лесах Иркутской области.

4. По результатам изменения возрастной структуры можно отметить, что возраст сосны снизился (в среднем на 70 лет). По средним таксационным показателям значения уменьшились: по высоте у сосны на 9 м, у лиственницы на 8 м; по диаметру у обеих пород на 14 см.

5. Рекомендуемый комплекс мероприятий по повышению продуктивности и рациональному использованию лесов направлен главным образом на подбор и смешение биологически совместимых древесных пород.

Библиографическая ссылка

Чжан С.А., Пузанова О.А., Пузанов С.А. К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА // Успехи современного естествознания. 2024. № 4. С. 15-21;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38243 (дата обращения: 24.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38243