Введение

Колебания качества воды в водохранилищах представляют значительный как практический, так и теоретический интерес. При этом традиционно основное внимание уделяется сезонным, а также междугодовым колебаниям [1]. Однако в последние годы в связи с совершенствованием систем наблюдений значительное внимание стало уделяться более короткопериодным, в том числе и внутрисуточным, колебаниям [2-4].

Внутрисуточные колебания играют принципиально важную роль в обеспечении устойчивости функционирования систем как питьевого, так и промышленного водопользования [5, 6]. В силу своего генезиса они достаточно локальны, в то же время они, в отличие от более быстропротекающих процессов, не могут быть устранены путем создания некоторых усреднительных емкостей.

Кратковременность рассматриваемых процессов делает практически невозможным их исследование с использованием традиционных схем оценки измеряемых поллютантов в воде, с применением традиционных химических методов определения. Необходим переход на физические способы измерений. В настоящее время эти схемы измерений очень активно разрабатываются. Весьма эффективным способом измерений содержания лимитирующих показателей качества воды является измерение удельной электропроводности воды. Данный показатель, с одной стороны, очень тесно связан с макрокомпонентным составом воды, с другой стороны, современные технологии позволяют его очень удобно определять в автоматическом режиме.

Естественно, для практического применения необходимы построение и оценка соответствующих регрессионных зависимостей между содержанием лимитирующего показателя качества воды и удельной электропроводностью. Как правило, эти зависимости при условии температурной компенсации характеризуются высокой надежностью.

Погрешность данного соотношения определяется, в первую очередь, стабильностью их относительных концентраций в формировании суммарной минерализации воды. Существенный интерес представляет оценка возможной погрешности. Так как метрологическая погрешность измерения удельной электропроводности воды весьма мала и ее относительная величина составляет σ ~ 0,01, то основные неопределенности формируются непостоянным параметром изменчивости Pi = Ci / M, где Ci – содержание i-ингредиента; M – минерализация воды. В общем случае при достаточно полном учете всех значимых макрокомпонентов имеем

,

,

где N – общее количество рассматриваемых ингредиентов.

В этом случае средняя квадратическая погрешность соотношения должна составлять:

.

.

Нетрудно видеть, что соотношение (1) будет минимально, если при maxPi CvPi →0, а Rij →1.

Однако высокая связность между величиной удельной электропроводности и содержанием конкретного ингредиента является подтверждением высокой устойчивости, стабильности химического состава Cvji →0.

При анализе рассматриваемых колебаний ключевой является проблема установления механизмов, обусловливающих наличие таких достаточно быстро протекающих колебаний химического состава воды, так как гидрологические процессы, тем более в зимний период, характеризуются значительной инерционностью.

В зонах активного техногенеза наиболее естественно связывать подобные кратковременные процессы, в первую очередь, с несанкционированным, недекларируемым отведением сточных вод при различных аварийных и нештатных ситуациях.

Однако данные явления, как правило, носят нерегулярный характер, при этом современные технологии позволяют достаточно эффективно вычленять, идентифицировать возможные несанкционированные воздействия на водные объекты. Поэтому значительно больший интерес представляет установление связей этих колебаний с внутриводоемными процессами.

Так как данные колебания наблюдаются в водных объектах только при формировании в них устойчивой стратификации водных масс с отчетливо выраженной границей раздела сред, при этом представляется вполне естественным связать эти колебания качества воды с факторами, влияющими на положение границы раздела этих сред.

Цель исследования состоит в анализе особенностей формирования внутрисуточных колебаний показателей качества воды, наблюдаемых в Камском водохранилище.

Материал и методы исследования

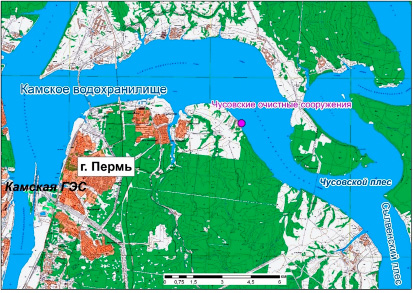

Основной водозабор питьевой воды г. Перми – ЧОС – расположен непосредственно ниже зоны слияния рек Сылва и Чусовая, находящихся в подпоре от плотины Камской ГЭС (рис. 1). В ранее проведенных исследованиях была выявлена [7-9] характерная особенность данного района водохранилища – водные массы в зимний период характеризуются значительной вертикальной неоднородностью. В придонных горизонтах транспортируются более плотные воды, характеризующиеся повышенной жесткостью воды р. Сылва, достигающей 13–14 единиц, а в приповерхностных горизонтах – менее плотные воды р. Чусовой с меньшей жесткостью воды [10].

Рис. 1. Исследуемый участок реки Камы (Камского водохранилища)

Рис. 2. Изменение по глубине удельной электропроводности воды в районе ЧОС (28 января 2021 г.)

Рис. 3. График внутрисуточных колебаний характерных значений расходов воды и удельной электропроводности

Рис. 4. Синхронный график изменений расхода воды и удельной электропроводности (февраль 2022 г.)

Высокая закарстованность водосборной территории р. Сылвы обусловливает не только повышенную жесткость ее воды, но и повышенную минерализацию и плотность по сравнению с водой р. Чусовой. Данные различия становятся особенно заметными в период зимней межени, когда эти реки переходят преимущественно на подземный режим питания. В зоне слияния рек наблюдается отчетливая вертикальная стратификация водных масс с устойчивой границей раздела. Для снижения жесткости забираемой воды был предложен селективный забор воды путем создания донных барьеров на оголовки водозабора [8, 11]. При этом высота донного барьера близка к высоте расположения границы водных масс – к так называемому слою скачка, где наблюдается резкое изменение качества воды.

Близость данного участка к плотине Камской ГЭС (расстояние до гидроузла составляет примерно 16 км) обусловливает значительное влияние на гидродинамический режим исследуемого участка водоема в связи с неравномерностью сбросов воды из верхнего бьефа ГЭС в нижний (резкие изменения сбросных расходов воды через плотину гидроузла) [10].

Жесткость воды является лимитирующим показателем на рассматриваемом водозаборе ЧОС, поскольку водные массы, приходящие по р. Сылва, высокоминерализованы из-за закарстованности речного бассейна. Однако [10] общая минерализация воды, как и жесткость, являясь химическим показателем, требует для своего определения достаточно сложной процедуры. Поэтому при проведении полевых исследований значительно удобнее использовать непосредственно измеряемый показатель – удельную электропроводность воды. Основным преимуществом применения данного показателя является, как уже отмечалось, удобство его определения при наличии очень хорошей линейной связи его с минерализацией [10] и жесткостью воды.

Результаты исследования и их обсуждение

Большинство крупных ГЭС из-за особенностей их регулирования, в первую очередь, ориентированы на снятие внутрисуточных неравномерностей потребления электроэнергии. В таком режиме работает и Камская ГЭС. Резкие изменения расходов сброса воды в нижнем бьефе порождают в верхнем бьефе внутренние волны на границе раздела водных масс. Так как высота донных барьеров, определяющих эффективность селективного отбора воды, достаточно близка к границе раздела водных масс, возмущения, связанные с неравномерностью сбросов, отчетливо отражаются на качестве забираемой воды. Представленные рисунки 3, 4 наглядно демонстрируют особенности регулирования характерных значений расходов воды и удельной электропроводности через гидроузел Камской ГЭС.

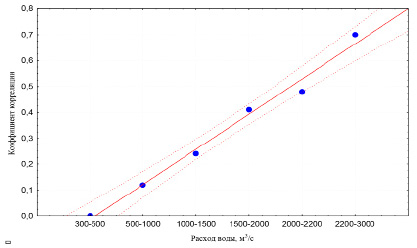

Рис. 5. Зависимость между коэффициентом корреляции (расход воды – удельная электропроводность) от диапазона рассматриваемых расходов воды

В то же время принципиальное влияние на качество забираемой воды оказывают значительные сбросы воды в нижний бьеф гидроузла Камской ГЭС. При малых сбросах воды влияние практически отсутствует.

На рисунке 5 представлена зависимость коэффициентов корреляции Пирсона между удельной электропроводностью воды и расходами сбросов. Как следует из рисунка 5, при колебаниях сбросов воды ниже 1500–2000 м3/с данная связь статически слабая, в то же время при расходах более 2020 м3/с она становится весьма существенной.

Рассматриваемая особенность отражает существенный нелинейный характер формируемых на границе раздела водных масс внутренних волн. Данные внутрисуточные колебания качества воды существенны и требуют принятия эффективных мер по минимизации их влияния.

Заключение

Внутрисуточные колебания качества воды могут оказывать существенное влияние как на формирование потребительских свойств воды, так и на экологическую безопасность водных объектов. Поэтому они представляют как практический, так и теоретический интерес.

Необходимым условием для формирования данных локальных колебаний является наличие вертикальной стратификации водных масс, формирующихся вследствие слияния двух рек с существенно различными плотностными характеристиками воды.

Вертикальная стратификация водных масс с устойчивой границей раздела формируется при плотностном числе Фруда Frρ<1. При наличии вертикальной стратификации внутрисуточные колебания проявляются в виде внутренних волн, формируемых на границе раздела водных масс. На нижнем участке в районе ЧОС внутренние волны на границе раздела водных масс вызываются резкими колебаниями сброса воды в нижнем бьефе водохранилища, на верхнем участке колебания обусловлены внутриводоемными процессами, связанными как с регулированием уровенного режима водохранилища, так и с колебаниями притока воды к водохранилищу.

Библиографическая ссылка

Синцова Т.Н., Опутин М.А. ВНУТРИСУТОЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ КАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА // Успехи современного естествознания. 2024. № 8. С. 30-35;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38300 (дата обращения: 19.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38300