Введение

Проблема оценки устойчивости наземных экосистем в современных условиях представляет собой сравнительно новое направление исследований, требующее пристального внимания. Актуальность данной темы усиливается на фоне изменения и ухудшения состояния окружающей среды, вызванных антропогенной деятельностью, включая рекреационное воздействие. Исследования различных авторов показывают, что туризм оказывает значительное негативное воздействие на природные комплексы. Зачастую туристические группы отдают предпочтение своим краткосрочным интересам, пренебрегая необходимостью охраны окружающей среды.

Во второй половине прошлого столетия стала формироваться новая форма туризма, связанная с изучением природы и культурных достопримечательностей с сохранением при этом целостности экосистемы, или, другими словами, экологический туризм. Существует множество различных интерпретаций этого термина [1, с. 31–33], например развитие и организация туристской деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Проблемам организации туризма на объектах ООПТ уделяется достаточно большое внимание различными исследователями [2–4]. В контексте разработки рекомендаций по поведению посетителей на уязвимых объектах особую значимость приобретает система управления посетителями внутри природных объектов и территориях, прилегающих к ним. Данная система должна учитывать такие характеристики, как устойчивость и чувствительность природных территорий с целью оптимизации потоков посетителей и минимизации негативных воздействий. На фоне стремительного роста внутреннего туризма проблема устойчивости ландшафтов особо охраняемых природных территорий приобретает важное практическое значение [5; 6].

Цель исследования заключается в оценке устойчивости ландшафтов на туристских маршрутах. Апробация интегральной оценки рекреационной нагрузки на природные комплексы была выполнена на примере туристских маршрутов Катунского биосферного заповедника

Материалы и методы исследования

Исследования проводились в Усть-Коксинском районе Республики Алтай на территории Катунского биосферного заповедника. В июле 2020 г. на территории ООПТ вдоль экскурсионного маршрута к Мультинским озерам проводилась оценка дигрессии наземных экосистем [7]. Данный участок Катунского заповедника длиной 15 км является наиболее популярным среди туристов, он привлекает до 80 % всех посетителей заповедника. Наблюдается устойчивая тенденция роста числа посетителей с каждым годом [8; 9]. Стадии дигрессии оценивались визуальными методами и наносились на карту для последующего анализа данных согласно методологии, представленной в исследовании А.А. Тордоковой и Т.В. Яшиной [10]. Для количественной характеристики использовалась шкала из четырех классов, где первая стадия соответствует минимальной рекреационной нагрузке, тогда как четвертая стадия характеризует территорию с существенными нарушениями.

Другой метод оценки рекреационного воздействия базируется на теории устойчивости систем, где объект окружающей среды рассматривается как сложная многопараметрическая система, характеризующаяся определенным набором исходных характеристик. Для анализа зачастую применяются достаточно простые параметры систем (численность, концентрация, объем и другие). Однако в последнее время предпочтение отдается эмерджентным свойствам (устойчивость, пластичность и пр.) [11]. Устойчивость позволяет оценить неблагоприятные последствия рекреационного воздействия на ландшафт.

Наиболее перспективным методом оценки устойчивости экосистем к внешним воздействиям представляется интегральный подход, позволяющий объединять ранее полученные многокритериальные оценки в единую систему, учитывая их вклад в итоговую оценку. Этот подход основывается на результатах многоступенчатых преобразований информации о состоянии экосистемы [12, с. 115–117]. Использование данного подхода связано с последовательной реализацией нескольких этапов: начиная с обоснования и выбора репрезентативных критериев и уровней оценки, заканчивая разработкой интегральных показателей на основе собранной базы эмпирических данных. Интегральная оценка устойчивости ландшафта базируется на методе сводного показателя, предложенного В.В. Дмитриевым, который зарекомендовал себя как надежный инструмент для создания композитных индексов, объединяющих информацию о разнообразных сложных системах [13].

Результаты исследования и их обсуждение

Одним из главных негативных факторов влияния туристской деятельности на природные объекты служит вытаптывание, последствия которого могут проявляться либо линейно (вдоль троп), либо локально (на туристических стоянках). На склонах троп усиливаются процессы эрозии, смыва почвы поверхностными водами, что вызывает нарушение почвенного покрова и делает уязвимой корневую систему деревьев. При этом сами тропы могут расширяться, местами становиться переувлажненными или полностью разрушаться, особенно после выпадения осадков. При увеличении интенсивности вытаптывания растительный покров на некоторых участках может полностью исчезнуть. что сопровождается процессом дигрессии.

В 2020 г., ввиду карантинных ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, посещение заповедника туристами началось с середины июня и продолжалось до сентября. Всего за туристский сезон зафиксировано по пропускам 5394 посетителей. За этот период рекреационная нагрузка, включая студентов, научных работников и государственных инспекторов, составила на эколого-просветительские маршруты Мультинского участка заповедника: до Верхнего Мультинского озера – 2474 чел., до Поперечного озера – 2922 чел. Большая часть тропы находилась на третьей стадии дигрессии (41,19 %), вторая стадия наблюдалась на 31,25 %, четвертая – на 18,45 %, а первая стадия была отмечена лишь на 9,11 % [7].

В качестве наиболее значимых показателей, определяющих устойчивость к рекреационной нагрузке, были выбраны уклон земной поверхности, индекс экологического потенциала и ландшафтное разнообразие. Наклон поверхности определяет структуру и морфологические особенности подстилающей поверхности и представляет собой базовую характеристику ландшафта [14]. Различные шкалы уклонов получили широкое применение при классификации и характеристике форм рельефа [15]. При разработке интегрального индекса использовалась шкала, разработанная В.К. Жучковой и Э.М. Раковской для горных стран [16, c. 133–134].

Следующий параметр оказывает влияние на пространственное распределение биологических, экологических и прочих параметров и служит показателем доступности тепла и влаги – это индекс экологического потенциала ландшафта. Значительное количество параметров необходимых для его оценки существенно ограничивает его применение, тем более что данные по некоторым факторам могут и отсутствовать. В качестве достаточно простой альтернативы природного экологического потенциала ландшафта Н.Н. Иванов предложил использовать произведение годовой суммы температур воздуха выше 10 °C на коэффициент увлажнения или индекс биологической эффективности климата [17].

Следующим ключевым параметром описания природных комплексов выступает ландшафтное разнообразие, которое объединяет в себе характеристики различных компонентов среды. Оно тесно связано с такими важными свойствами, как устойчивость, биологическое разнообразие и природоохранный потенциал. Ландшафтное разнообразие определяет возможности хозяйственного использования территорий: участки с высоким уровнем разнообразия чаще оказываются более благоприятными для рекреационного освоения по сравнению с менее разнообразными территориями [18].

В табл. 1 приведена исходная классификация для оценки устойчивости ландшафтов к изменению параметров естественных режимов. Критерии, приведенные в табл. 1, можно разделить на два типа. К первому типу характеристик относятся параметры, увеличение значений которых ведет к снижению устойчивости ландшафтов, а ко второму – критерии, увеличение значений которых свидетельствует об увеличении устойчивости природно-территориального комплекса.

Таблица 1

Исходная классификация для оценки устойчивости ландшафтов к изменению параметров естественных режимов

|

Признак |

Класс устойчивости |

||||

|

1 (максимальная) |

2 (выше средней) |

3 (средняя) |

4 (ниже средней) |

5 (минимальная) |

|

|

Уклон земной поверхности, % |

< 10 |

10–20 |

20–30 |

30–45 |

> 45 |

|

плоские и почти плоские, плоские склоны |

покатые склоны |

склоны средней крутизны |

крутые склоны |

очень крутые склоны, скалистые обрывистые склоны |

|

|

Индекс биологической эффективности климата |

>20 |

20–16 |

16–12 |

12–8 |

< 8 |

|

наивысший |

относительно высокий |

средний |

низкий |

очень низкий |

|

|

Ландшафтное разнообразие, % |

>40 |

40–30 |

30–20 |

20–10 |

< 10 |

|

высокое |

выше среднего |

среднее |

ниже среднего |

низкое |

|

Источник: составлено авторами.

Таблица 2

Нормированные значения критериев оценивания устойчивости ландшафтов к изменению параметров естественных режимов

|

Признак |

Класс устойчивости |

||||

|

1 (максимальная) |

2 (выше средней) |

3 (средняя) |

4 (ниже средней) |

5 (минимальная) |

|

|

Уклон земной поверхности, % |

0–0,111 |

0,111–0,222 |

0,222–0,333 |

0,333–0,500 |

0,500–1 |

|

Индекс биологической эффективности климата |

0–0,524 |

0,524–0,619 |

0,619–0,714 |

0,714–0,810 |

0,810–1 |

|

Ландшафтное разнообразие, % |

0–0, 222 |

0, 222–0,444 |

0,444–0,667 |

0,667–0,889 |

0,889–1 |

|

I |

0–0,286 |

0,286–0,429 |

0,429–0,571 |

0,571–0,733 |

0,733–1 |

Источник: составлено авторами.

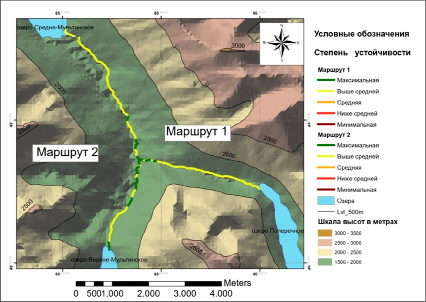

Карта-схема интегрального показателя устойчивости троп к Мультинским озерам Источник: составлено авторами

Для перевода исходных критериев в единую безразмерную шкалу, согласно алгоритму построения интегрального индекса, выполнялась процедура свертки исходных данных с использованием нормирующих функций [9]. Сущность данной процедуры заключается в приведении значений к интервалу от 0 до 1 таким образом, чтобы максимальной устойчивости каждого оценочного критерия соответствовало значение 0, а минимальной – значение 1. В настоящем исследовании интегральный показатель I рассчитывается при условии равнозначности весовых коэффициентов исходных данных.

В табл. 2 представлены результаты по нормированию исходных значений критериев оценивания устойчивости ландшафтов. Дальнейшая апробация метода проводилась на основе данных о состоянии Мультинского участка Катунского заповедника. Для этого участка разработан однодневный пеший маршрут «В край озер и водопадов», включающий две тропы. Интегральный показатель Q был рассчитан для 173 точек на тропе, ведущей к Верхнему Мультинскому озеру, и для 63 точек на тропе, ведущей к Поперечному озеру, для сравнительного анализа с показателями дигрессии, полученным ранее.

Ценным свойством интегральных показателей является возможность их представления в количественном формате с последующим временным или пространственным отображением посредством геоинформационных систем (ГИС). Предложенный подход обеспечивает отслеживание динамики состояния (устойчивости, благополучия) геосистемы как между различными классами, так и внутри одного класса, а также позволяет оценивать последствия различных управленческих мер. На основе рассчитанных значений была построена карта интегрального показателя устойчивости троп, которая представлена на рисунке. Анализируя полученные результаты, можно утверждать, что интегральный показатель изменяется в пределах от 0,2 до 0,4. В ходе сопоставления фактических данных об уровне деградации и интегрального показателя устойчивости установлена прямая корреляционная связь. Таким образом, предложенный интегральный показатель может быть использован в качестве критерия при разработке новых туристских маршрутов.

Заключение

Результаты проведенных исследований показали, что ландшафтные комплексы экскурсионных маршрутов Мультинского участка Катунского заповедника обладают высокой устойчивостью к изменениям параметров естественного режима при текущих уровнях антропогенного воздействия. Согласно интегральной оценке ландшафты характеризуются преимущественно вторым классом устойчивости («выше среднего») на большинстве участков маршрута, с наличием локальных зон первого класса устойчивости («максимальная»). Данный феномен обусловлен особенностями топографии данного участка, характеризующегося уменьшенным градиентом рельефа и пониженной крутизной склонов.

Разработанный интегральный показатель устойчивости обеспечивает возможность количественной оценки динамики резистентности ландшафтных комплексов к изменениям естественных режимов в условиях рекреационной нагрузки. Полученные данные свидетельствуют о необходимости учета показателей ландшафтной устойчивости при планировании и эксплуатации туристических маршрутов для предотвращения процессов рекреационной дигрессии природных комплексов. Результаты исследования представляют практическую значимость для оптимизации функционирования существующей маршрутной сети и обоснования новых рекреационных маршрутов на территории особо охраняемой природной территории.

Библиографическая ссылка

Примак Е.А., Алексеев Д.К., Косатова А.А. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЛАНДШАФТА В УСЛОВИЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ // Успехи современного естествознания. 2025. № 3. С. 24-29;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38378 (дата обращения: 25.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38378