Введение

В разрезе среднепермских отложений на территории Республики Татарстан широко распространены так называемые «лингуловые глины», относящиеся к байтуганскому горизонту нижнеказанского подъяруса.

Актуальность изучения пачки лингуловых глин связана с тем, что она имеет региональное распространение и является специфическим маркером истории осадконакопления в казанское время на значительной части территории востока Русской плиты. Пачка лингуловых глин имеет большое значение в строении природных резервуаров углеводородов, выступая надежной покрышкой для залежей сверхвязких нефтей, находящихся в песчаных отложениях нижележащего шешминского горизонта уфимского яруса.

Первые упоминания о нахождении беззамковых брахиопод Lingula Orientalis Gol. в пермских отложениях находятся в работе Николая Алексеевича Головкинского в 1868 г. [1].

А.М. Зайцев в 1878 г. при изучении обнажений правобережья р. Камы от села Усолье до г. Елабуги описал в разрезе светло-серые мергели и глины с остатками Lingula orientalis Gol. [1].

Значимые результаты по лингуловым глинам содержатся в отчетах Ф.Н. Чернышева в 1888 г., где он изучал левый берег верховья р. Ик. В его работе подчеркнуто, что беззамковые брахиоподы Lingula orientalis Gol. являются «особенной характерной формой, покрывающей нередко сплошь поверхности наслоения песчанистого мергеля, который вполне заслуживает название «лингулового мергеля». Горизонт серого мергеля с остатками Lingula orientalis Gol. четко выявляется во многих разрезах и выступает опорным горизонтом при сравнении и корреляции пермских отложений Прикамья [1].

В 1915 г. А.В. Нечаев сделал вывод о двухчленном строении казанского яруса, выделив нижний спириферовый и верхний конхиферовый подъярусы [1].

Спириферовые и конхиферовые слои как стратиграфические подразделения, соответствующие подъярусам, изучались в работах А.В. Нечаева.

В 1934 г. Г.В. Распопов разделил спириферовый подъярус (среднее течение р. Ик) на две пачки: нижнюю (серые песчаники с Lingula orientalis и растительными остатками) и верхнюю (известняки с прослоями глин, мергелей и горючих сланцев и углей). Отмечаются значительные литологические и фаунистические изменения с запада на восток.

В 1936 г. А.В. Миртова предложила схему нижнеказанских отложений в районе Соколков, выделив четыре серии: серые глины с Lingula orientalis Gol.; плитчатые известняки; переслаивание глин, мергелей и песчаников; оолитовые/песчаные известняки и известковые песчаники с Pseudomonotis garfortensis King.

Исследования по уточнению строения лингуловых глин по берегам Камы и Вятки были также проведены в работах А.П. Блудорова в 1938 г. и в работах Г.П. Игнатовича в 1939 г. [1].

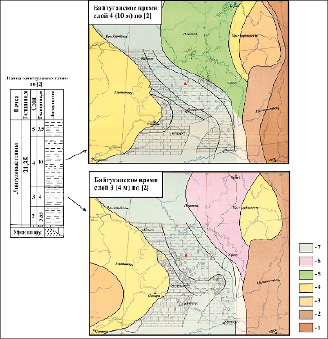

Выдающееся значение имеют труды Н.Н. Форша по систематическому изучению казанских отложений с построением палеогеографических карт байтуганского, камышлинского и барбашинского времени для востока Русской плиты, представленных в [2]. На этих картах лингуловые глины, сложенные глинистыми разностями с лингулами, двустворчатыми моллюсками и замковыми брахиоподами, относятся к зонам мелководного морского шельфа, лагун и низменностей, и их накопление шло в условиях семиаридного и семигумидного климата (рис. 1, А).

Детальное исследование петрографии и гранулометрии лингуловых глин в камских и икских разрезах (рис. 1, Б, разрезы обозначены черными треугольниками) известно из работы А.С. Ильясовой [3, c. 45–166]. В этой работе были выделены основные петротипы пород лингуловой толщи. Лингуловые глины сложены глинистыми, алевролитовыми, известково-глинистыми и мергелистыми разностями. Территориально только глины представлены в обнажениях по правобережью р. Камы. В остальных разрезах глины перемежаются с другими петротипами (например, по р. Ик – Абсалямово, Муслюмово). Макроскопически глины – плотные породы серого цвета, тонко горизонтально слоистые. На плоскостях напластований наблюдаются скопления листочков слюд, раковин лингул, растительные остатки. Глины из обнажений сильно выветрелые, с выделениями гидроокисей железа, в отличие от глин керна скважин, в которых отмечается обилие вкраплений пирита. Глины всегда в той или иной степени известковистые. По содержанию алевритового и карбонатного материала выделяются три типа глин: 1) Глины алевритовые с содержанием кластики 11–38 %; 2) Глины известковистые с содержанием карбонатного материала 9–20 %; 3) Глины промежуточного типа: известково-алевритовые (алевритовый материал преобладает над известковистым) и алеврито-известковистые (карбонатный материал преобладает над алевритовым).

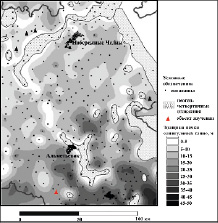

В работе Н.Г. Нургалиевой и др. [4] представлена первая карта изопахит лингуловых глин на территории востока Республики Татарстан (рис. 1, Б). Карта построена на основе данных интерпретации диаграмм гамма-каротажа по многочисленному фонду скважин структурного бурения (на карте они показаны точками, рис. 1, Б). Толщины изучаемой пачки увеличиваются в юго-западном и южном направлениях, что указывает на возможный снос обломочного материала с северо-восточных и северных возвышенных участков.

Обобщение данных по лингуловым глинам по [3, c. 105–146; 4] позволило установить, что распространенностью пользуются глины известковистые и промежуточного типа, а также мергели и алевролиты.

Различаются по крайней мере два типа разреза байтуганских слоев с разным строением лингуловых глин: красногорский и приказанский [3, c. 105–146; 4]. В Закамье Татарстана распространены разрезы, близкие по строению к приказанскому типу. В пачке лингуловых глин здесь наряду с преобладающим петротипом глин заметное значение приобретают мергели, мергели алевритовые и мергели алеврито-глинистые, а также алевролиты и известняки в виде тонких слоев.

Лингуловые глины соответствуют трансгрессивному седиментационному комплексу [4; 5].

Несмотря на значительный объем исследований лингуловых глин, изученность литофациальных особенностей пачки остается недостаточно полной, особенно в разрезах Закамья Республики Татарстан, что снижает информативность реконструкции условий осадконакопления и затрудняет создание надежных моделей в минерагенических целях. Таким образом, существует необходимость в более детальном изучении в указанном регионе литологии лингуловых глин, в первую очередь их гранулометрического состава и карбонатности.

В настоящей статье впервые предлагается рассмотрение строения и генетических особенностей разреза лингуловых глин, находящегося в междуречье р. Лесная Шешма и Инэш, где отмечается участок с толщинами лингуловой пачки 10–15 м (рис. 1, Б).

Цель исследования – реконструкция условий осадконакопления в начале раннеказанского времени на выбранной территории на основе данных гранулометрического состава и карбонатности пород.

Характеристика объекта

Объектом исследования в данной статье являются отложения пачки лингуловых глин обнажения А1 (географические координаты: 54º31' с.ш., 52º12'10" в.д.) в междуречье р. Лесная Шешма и Инэш, в районе с. Каркали, в 19 км от г. Лениногорска на юго-востоке Республики Татарстан.

Пачка лингуловых глин входит в состав сводного разреза нижнеказанских отложений, составленного на основе изучения восьми искусственных и естественных обнажений (А1–А8) (рис. 2). Описание сводного разреза приведено в работах [6; 7]. В указанных работах пачка лингуловых глин обозначена как пачка № 6. Общая толщина пачки составляет 13 м.

На основе полевого описания и литологических данных в пачке № 6 выделяется 20 слоев снизу вверх.

Слой 6–1: Переслаивание глины, алевролита и мергеля. Глина серая слоистая, отмечается в нижней и верхней частях слоя (общая толщина 1 м), с остатками сетчатых мшанок Trepostomida, брахиопод Beecheria netschaevi Grunt, Licharewia rugulata (Kutorga), конодонтов Kamagnathus khalimbadzhae Chern., и двустворок Pseudobakewellia ceratophagaeformis Noin., Netschajewia sp. Алевролит серый известково-глинистый, с толщиной 1,36 м, в средней части слоя; мергель светло-серый глинисто-алевритовый, с толщиной 0,4 м, в средней части слоя. Общая толщина слоя – 2,76 м.

Слой 6–2: Мергель светло-серый плотный алевритовый слоистый, с плитчатой отдельностью. Толщина – 0,05 м.

Слой 6–3: Глина серая, с субгоризонтальной слоистостью, с остатками брахиопод Lingula orientalis Gol. Общая толщина – 0,15 м.

Слой 6–4: Алевролит светло-серый известково-глинистый горизонтально слоистый, с остатками брахиопод Lingula orientalis Gol. Толщина – 1,1 м.

Слой 6–5: Алевролит зеленовато-серый известково-глинистый, с остатками брахиопод Lingula orientalis Gol. Толщина – 0,65 м.

Слой 6–6: Известняк серый пелитоморфный, участками конкреционный, с остатками брахиопод Lingula orientalis Gol. Толщина – 0,15 м.

А

Б

Рис. 1. Лингуловые глины. А – литолого-палеогеографические карты по Н.Н. Форшу: 1 – высокогорная суша, область размыва; 2 – низко- и среднегорная суша, в основном область размыва; 3 – равнина возвышенная, плато; 4 – предгорная низменность с болотами, озерами, речными долинами, пресноводными лагунами; 5 – опресненные бассейны (лагуны) с эпизодическими морскими ингрессиями; 6 – море внутреннее, залив, озеро с пониженной соленостью; 7 – море, мелкая часть шельфа, прибрежная зона. Б – карта изопахит пачки «лингуловых глин». Красным треугольником отмечен изучаемый разрез. Черными треугольниками отмечены ранее изученные разрезы Источник: составлено авторами на основе [2; 3, c. 115; 4]

Рис. 2. Объект исследования (обозначения А1–А8 соответствуют точкам обнажений: А – трехмерная физико-географическая модель района исследований. Б – топографическая карта. Условные обозначения: 1 – абсолютные отметки, 2 – абсолютные отметки 120–200 м, 3 – абсолютные отметки >200 м. В – обнажение А1 пачка № 6 «Лингуловые глины» Источник: составлено авторами на основе [6; 7]

Слой 6–7: Переслаивание глин и алевролитов. Глина серо-зеленая алевритистая с толщиной 1,6 м; алевролит известково-глинистый с толщиной 0,6 м, с сетчатыми и ветвистыми мшанками Trepostomida, двустворками Nuculana kasanensis (Vern.), Pseudobakewellia ceratophagaeformis Noin., Schizodus rossicus Vern. и остатками брахиопод Lingula orientalis Gol. Толщина 2,2 м.

Слой 6–8: Известняк серый пелитоморфный, участками конкреционный, с остатками брахиопод Lingula orientalis Gol. Licharewia rugulata (Kutorga). Толщина – 0,06 м.

Слой 6–9: Глина серая, алевритовая, известковая с остатками брахиопод Lingula orientalis Gol. Толщина 0,94 м.

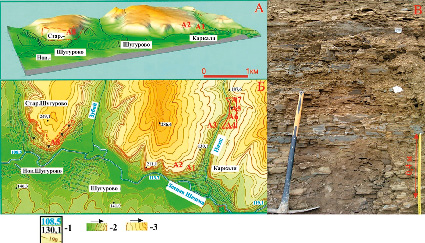

Слой 6–10: Мергель светло-серый алевритовый слоистый. Толщина – 0,3 м.

Слой 6–11: Глина светло-серая известковая алевритовая с остатками двустворок Nuculana kasanensis (Vern.), Pseudobakewellia ceratophagaeformis Noin. и брахиопод Lingula orientalis Gol. Толщина 0,2 м.

Слой 6–12: Глина серо-зеленая с остатками сетчатых и ветвистых мшанок Trepostomida, двустворок Pseudobakewellia ceratophagaeformis Noin. и брахиоподами Licharewia rugulata (Kutorga). Общая толщина – 0,3 м.

Слой 6–13: Мергель светло-серый плотный глинисто-алевритовый. Толщина – 0,2 м.

Слой 6–14: Известняк серый пелитоморфный, участками конкреционный. Толщина – 0,05 м.

Слой 6–15: Глина светло-серая известково-алевритовая с остатками морских остракод Healdia postcornuta Schn., Bairdia sobolevensis Khivintseva, B. ex gr. Porrecta Gusseva, B. kandyzensis Khivintseva, B. cf. cultrataeformis Gusseva, Lobobairdia rostriformis Chen, Healdianella vulgata Kotschetkova, Healdia subtriangula Kotschetkova, Acratia semilunulata (Netschaev), Cavellina unica Kotschetkova и брахиопод Lingula orientalis Gol. Толщина – 0,95 м.

Слой 6–16: Известняк серый пелитоморфный, участками конкреционный. Толщина – 0,05 м.

Слой 6–17: Глина светло-серая известково-алевритовая с остатками двустворок Pseudobakewellia ceratophagaeformis Noin, остракод Healdia postcornuta Schn. Bairdia sobolevensis Khivintseva, Healdia subtriangula Kotschetkova и брахиопод Lingula orientalis Gol. Толщина – 0,95 м.

Слой 6–18: Известняк светло-серый пелитоморфный, участками конкреционный. Толщина – 0,05 м.

Слой 6–19: Мергель светло-серый алевролитовый с остатками двустворок Pseudobakewellia ceratophagaeformis Noin., остракод Healdia postcornuta Schn. Толщина – 0,66 м.

Слой 6–20: Глина светло-серая, зеленоватая, известково-алевритовая, с остатками двустворок Nuculana kasanensis (Vern.), Pseudobakewellia ceratophagaeformis Noin и брахиопод Lingula orientalis Gol. Толщина – 1,23 м.

Цель исследования – реконструкция строения и условий осадконакопления пачки лингуловых глин на выбранной территории на основе данных гранулометрического состава и карбонатности пород.

Материалы и методы исследования

Для исследования гранулометрического состава и карбонатности было отобрано 15 образцов со средним шагом ~0,8 м с учетом литологической неоднородности разреза. Для оценки указанной неоднородности разреза использовался литомодуль. Расчет значений литомодуля производился по правилам определения средневзвешенного значения ранга с учетом ранга петротипа и толщины слоя, сложенного данным петротипом, согласно работе Ю.В. Сементовского в 1973 г. Петрографические типы ранжировались как 2 (алевролит), 3 (глина), 4 (мергель), 5 (известняк) согласно закону фаций Н.А. Головкинского [1].

Гранулометрический анализ и определение карбонатности проведены для образцов из слоев 6–1 (обр. 23, уровень отбора (у.о.) от подошвы казанского яруса – 1,45 м; обр. 24, у.о. – 1,66 м; обр. 25, у.о. – 1,96 м; обр. 26, у.о. – 2,46 м); 6–4 (обр. 29, у.о. –3,46 м); 6–5 (обр. 30, у.о. – 4,46 м); 6–7 (обр. 33, у.о. – 6,46 м); 6–9 (обр. 35, у.о. – 7,96 м; обр. 36, у.о. – 8,46 м); 6–11 (обр. 37, у.о. – 8,96 м); 6–13 (обр. 38, у.о. – 9,46 м); 6–15 (обр. 39, у.о. – 10,46 м); 6–17 (обр. 40, у.о. – 11,46 м); 6–19 (обр. 41, у.о. – 12,17 м); 6–20 (обр. 43, у.о. – 13,4 м) со значениями литомодуля от 2 до 4.

Для определения карбонатности использовались данные по содержаниям CaO в отобранных образцах, измеренным в лаборатории геохимии, изотопного и элементного анализа КФУ методом рентгено-флуоресцентного анализа (спектрометр Bruker S8 Tiger) в [7; 8]. Данный подход не учитывает содержание доломита и других карбонатов. Однако установлено, что содержание карбоната кальция значительно превалирует над содержанием доломита в исследуемом разрезе (других карбонатных минералов не обнаружено) [6–8], и карбонатность, определенная по CaOкарб, выступает оценочным прокси, в основном отражающим карбонатную составляющую в изучаемых образцах. Оценка содержания CaOкарб проводилась по разнице между содержаниями CaO и Ca*O, где Ca* – силикатный кальций, рассчитанный согласно методике S.M. McLennan (1993 г.) [1; 5].

Для расчета содержания CaCO3 применен стехиометрический подход, основанный на уравнении химической реакции

CaO + CO2 → CaCO3.

Уравнение показывает, что на 1 моль CaO приходится 1 моль CaCO3. Следовательно, для перевода массы CaO в массу CaCO3 можно использовать коэффициент, рассчитанный на основе соотношения молярных масс этих веществ.

Молярная масса CaO составляет 56,08 г/моль, а молярная масса CaCO3 – 100,09 г/моль. Коэффициент рассчитывается как отношение молярной массы CaCO3 к молярной массе CaO и его значение составляет ≈ 1,7857. Таким образом, карбонатность (содержание CaCO3) определялась согласно выражению

Карбонатность (%) = 1,7857* CaOкарб (мас. %).

В процессе пробоподготовки навеску образца 2 г обрабатывали 10 % HCl в течение недели до полного удаления карбонатов. Осадок отмывали дистиллированной водой центрифугированием (3 раза по 3 мин при 3000 об/мин) до нейтрального pH.

Следующий этап пробоподготовки образца к гранулометрическому анализу включал удаление органической компоненты из осадка. Образец обрабатывали 30 % H₂O₂ (12 дней, смена H₂O₂ каждые 3 дня). Остатки H₂O₂ удаляли отмывкой дистиллированной водой центрифугированием. Разложение органических компонентов проводилось при комнатной температуре.

Далее, высушенные пробы просеивали через сито 2 мм. Фракции > 2 мм отсутствовали. Дальнейший гранулометрический анализ проводился методом лазерной гранулометрии.

Анализ гранулометрического состава производился в лаборатории геохимии, изотопного и элементного анализа КФУ с использованием анализатора размера частиц Bluewave (Microtrac, США, заводской номер BCR66-MW08012403), совмещенного с системой загрузки и циркуляции пробы с интегрированным ультразвуковым диспергатором. Метод основан на анализе дифракции света от частиц суспензии, где интенсивность рассеяния обратно пропорциональна размеру частиц.

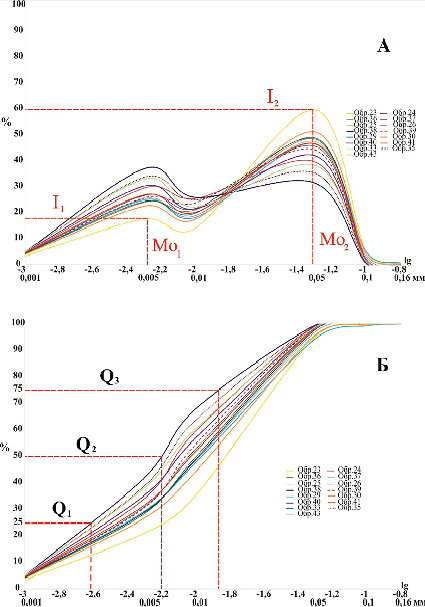

Результаты гранулометрического анализа представлялись в виде таблицы с содержанием гранулометрических фракций < 0,001; 0,001–0,005; 0,005–0,01; 0,01–0,05; 0,05–0,1; 0,1–0,16 мм. Составлялась также таблица с соотношением пелитовой, алевритовой и карбонатной составляющих. Для обобщения гранулометрических данных строились гистограммы (на оси абсцисс указаны конечные (максимальные) размеры зерен гранулометрических фракций, а на оси ординат – процентное содержание гранулометрических фракций) и кумулятивные кривые (на оси абсцисс указаны конечные (максимальные) размеры зерен, на оси ординат – «нарастающие проценты» содержаний фракций), определялись различные гранулометрические параметры (моды, соотношение гранулометрических фракций различных мод, медианный размер зерен, коэффициенты сортировки и асимметрии) (например, [8–10]).

Для наиболее эффективного использования гранулометрических коэффициентов в реконструктивных целях учитывались закономерности распределения размеров зерен и проводилась проверка применимости гранулометрических параметров для интерпретации гранулометрической совокупности.

По диаграмме кривых распределения фиксировались содержания размерных фракций, сортировка, асимметрия в распределении частиц. Если породы хорошо сортированы, то наблюдается одна мода – это однородная совокупность. Медианный (Md) и средний размер зерен, коэффициент сортировки (So) и асимметрии (Sk) наиболее информативны в этом случае. Для плохо отсортированных разностей корректнее опираться на собственно содержания гранулометрических фракций, число мод, соотношение их амплитуд, на основе работы С.А. Коваля, 2001 г. [9–11].

Результаты исследования и их обсуждение

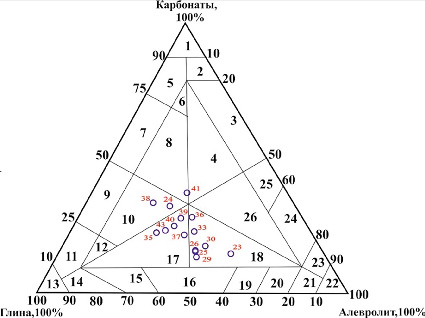

Результаты гранулометрического анализа и определения карбонатности представлены в табл. 1 и 2.

По результатам гранулометрического анализа (табл. 1) содержание пелитовой фракции (сумма содержаний фракций < 0,001; 0,001–0,005; 0,005–0,01 мм) изменяется от 35,28 % (обр. 23) до 67,92 % (обр. 38) со средним содержанием 52,7 %; содержание алевритовой фракции (сумма содержаний фракций 0,01–0,05; 0,05–0,1 мм) – от 32,08 % (обр. 38) до 64,72 (обр. 23) со средним содержанием 47,22 %. Псаммитовая фракция (0,1–0,16 мм) отмечена лишь в трех образцах и характеризуется малыми содержаниями (обр. 25 – 0,07 %, обр. 29 – 0,72 %, обр. 30 – 0,36 %). Вверх по разрезу выше обр. 30 наблюдается присутствие только пелитовой и алевритовой фракций (табл. 1).

Карбонатность довольно значительна, варьирует от 13 до 37 % со средним значением 23 % (табл. 2). Вверх по разрезу отмечается увеличение карбонатности (табл. 2).

По данным гранулометрии и определения карбонатности исследуемая выборка образцов представлена следующими петротипами согласно классификации [3, c. 45–86]: глина известково-алевритовая (5 образцов: обр. 35 слой 6–9; обр. 37 слой 6–11; обр. 39 слой 6–15; обр. 40 слой 6–17; обр. 43 слой 6–20), алевролит известково-глинистый (7 образцов обр. 23, 25 и 26 слой 6–1; обр. 29 слой 6–4; обр. 30 слой 6–5; обр. 33 слой 6–7: обр. 36 слой 6–9); мергель глинисто-алевритовый (2 образца: обр. 24 слой 6–1; обр. 38 слой 6–13); мергель алевролитовый (1 образец: обр. 41 слой 6–19) (табл. 2, рис. 3).

Таким образом, изучаемые лингуловые глины относятся к типу разрезов, распространенных в Закамье Республики Татарстан и сложены глинами известково-алевритовыми, алевролитами известково-глинистыми и мергелями алевролитовыми и глинисто-алевритовыми.

На рис. 4, А и Б, показаны гистограммы и кумулятивные кривые содержаний гранулометрических фракций. В табл. 3 представлены значения гранулометрических параметров.

Все образцы характеризуются бимодальными гистограммами (рис. 4, А), то есть авторы имеют дело с неоднородными совокупностями. Следовательно, Md, So, Sk недостаточно информативны для характеристики гранулометрического состава (например, [12–14]). В этом случае целесообразнее пользоваться характеристиками мод. Например, рассмотрены моды Mo1 и Mo2 и соотношение их амплитуд I1 и I2 (рис. 4, А, табл. 3).

В образцах (24, 35, 38, 40, 43) с самой плохой сортировкой I1 ≈ I2. Относительно лучше отсортированы образцы со средним значением I2 /I1 = 2,06 в интервале слоя 6–1 до слоя 6–7 преимущественно в нижней части разреза.

Таблица 1

Результаты гранулометрического анализа (содержание фракций, %)

|

Размеры фракций, мм |

Содержание фракций, % |

||||||||||||||||

|

Обр. 23 |

Обр. 24 |

Обр. 25 |

Обр. 26 |

Обр. 29 |

Обр. 30 |

Обр. 33 |

Обр. 35 |

||||||||||

|

< 0,001 |

3,35 |

35,28 |

4,46 |

59,56 |

4,28 |

48,38 |

3,94 |

48,41 |

4,30 |

47,66 |

4,04 |

44,28 |

4,43 |

48,84 |

4,95 |

63,78 |

|

|

0,001–0,005 |

17,68 |

29,60 |

25,07 |

25,47 |

25,03 |

22,63 |

24,46 |

33,83 |

|||||||||

|

0,005–0,01 |

14,25 |

25,50 |

19,03 |

19,00 |

18,33 |

17,61 |

19,95 |

25,00 |

|||||||||

|

0,01–0,05 |

59,76 |

64,72 |

39,68 |

40,44 |

47,52 |

51,55 |

48,51 |

51,58 |

46,71 |

51,63 |

51,30 |

55,36 |

48,94 |

51,16 |

35,35 |

36,21 |

|

|

0,05–0,1 |

4,96 |

0,76 |

4,03 |

3,07 |

4,92 |

4,06 |

2,22 |

0,86 |

|||||||||

|

0,1–0,16 |

0,00 |

0,00 |

00,0 |

0,00 |

0,07 |

0,07 |

0,00 |

0,00 |

0,72 |

0,72 |

0,36 |

0,36 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

|

Размеры фракций, мм |

Содержание фракций, % |

||||||||||||||||

|

Обр. 36 |

Обр. 37 |

Обр. 38 |

Обр. 39 |

Обр. 40 |

Обр. 41 |

Обр. 43 |

|||||||||||

|

< 0,001 |

4,19 |

49,73 |

4,29 |

52,85 |

4,90 |

67,92 |

4,79 |

54,58 |

4,89 |

56,96 |

4,63 |

51,87 |

4,97 |

60,38 |

|||

|

0,001–0,005 |

24,19 |

26,70 |

37,05 |

25,79 |

30,40 |

26,96 |

33,06 |

||||||||||

|

0,005–0,01 |

21,35 |

21,86 |

25,97 |

24,00 |

21,67 |

20,28 |

22,35 |

||||||||||

|

0,01–0,05 |

48,54 |

50,26 |

45,72 |

47,15 |

31,56 |

32,08 |

44,37 |

45,41 |

42,12 |

43,04 |

46,62 |

48,14 |

38,38 |

39,61 |

|||

|

0,05–0,1 |

1,72 |

1,43 |

0,52 |

1,04 |

0,92 |

1,52 |

1,23 |

||||||||||

|

0,1–0,16 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|||

Таблица 2

Соотношение глинистой, алевритовой фракций и карбонатов

|

Образец |

Уровень отбора, м |

Слой |

СаO, мас. % |

СаOкарб, мас. % |

Карбонатность, % |

Глинистая фракция, % |

Алевритовая фракция, % |

Петротип по классификации [13] |

|

23 |

1,46 |

6–1 |

7,86 |

6,51 |

15 |

30 |

55 |

Алевролит известково-глинистый |

|

24 |

1,66 |

6–1 |

7,13 |

5,92 |

32 |

41 |

28 |

Мергель глинисто-алевритовый |

|

25 |

1,96 |

6–1 |

7,52 |

6,53 |

15 |

41 |

44 |

Алевролит известково-глинистый |

|

26 |

2,46 |

6–1 |

7,94 |

6,74 |

16 |

41 |

44 |

Алевролит известково-глинистый |

|

29 |

3,46 |

6–4 |

6,68 |

5,42 |

13 |

41 |

45 |

Алевролит известково-глинистый |

|

30 |

4,46 |

6–5 |

8,68 |

7,33 |

17 |

37 |

46 |

Алевролит известково-глинистый |

|

33 |

6,46 |

6–7 |

10,67 |

9,91 |

23 |

38 |

40 |

Алевролит известково-глинистый |

|

35 |

7,96 |

6–9 |

10,98 |

9,60 |

22 |

50 |

28 |

Глина известково-алевритовая |

|

36 |

8,46 |

6–9 |

13,47 |

12,54 |

28 |

36 |

36 |

Алевролит известково-глинистый |

|

37 |

8,96 |

6–11 |

10,29 |

9,19 |

21 |

42 |

37 |

Глина известково-алевритовая |

|

38 |

9,46 |

6–13 |

16,70 |

15,55 |

33 |

45 |

21 |

Мергель глинисто-алевритовый |

|

39 |

10,46 |

6–15 |

11,19 |

10,27 |

28 |

39 |

33 |

Глина известково-алевритовая |

|

40 |

11,46 |

6–17 |

11,63 |

10,42 |

24 |

43 |

33 |

Глина известково-алевритовая |

|

41 |

12,17 |

6–19 |

19,04 |

17,88 |

37 |

33 |

31 |

Мергель алевролитовый |

|

43 |

13,4 |

6–20 |

10,41 |

9,36 |

23 |

46 |

30 |

Глина известково-алевритовая |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Рис. 3. Распределение петротипов толщи «лингуловых глин»: 8 – мергель алевролитовый, 10 – мергель глинисто-алевритовый, 17 – глина известково-алевритовая, 18 – алевролит известково-глинистый Источник: составлено авторами на основе [3, c. 45–86]

Таблица 3

Гранулометрические параметры

|

Образцы |

So |

Sk |

Md, мм |

I2 /I1 |

|

23 |

2,09 |

0,83 |

0,0151 |

3,33 |

|

24 |

2,40 |

0,95 |

0,0078 |

1,33 |

|

25 |

2,48 |

0,85 |

0,0105 |

1,88 |

|

26 |

2,63 |

0,72 |

0,0105 |

1,88 |

|

29 |

2,51 |

0,83 |

0,0107 |

1,84 |

|

30 |

2,37 |

0,81 |

0,012 |

2,24 |

|

33 |

2,40 |

0,83 |

0,0105 |

1,96 |

|

35 |

2,40 |

0,87 |

0,0069 |

1,04 |

|

36 |

2,32 |

0,93 |

0,0100 |

1,96 |

|

37 |

2,45 |

0,87 |

0,0091 |

1,67 |

|

38 |

2,34 |

0,83 |

0,0063 |

0,87 |

|

39 |

2,32 |

0,98 |

0,0087 |

1,67 |

|

40 |

2,57 |

0,95 |

0,0079 |

1,37 |

|

41 |

2,48 |

0,89 |

0,0093 |

1,71 |

|

43 |

2,54 |

0,93 |

0,0072 |

1,18 |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Рис. 4. А – гистограммы гранулометрических фракций. I1, I2 – примеры амплитуд двух мод и значения мод (Мо1 и Мо2) по образцу 23 (слой 6–1); Б – кумулятивные кривые гранулометрических фракций. В качестве примера красными пунктирными линиями обозначены квартили (для гранулометрических коэффициентов) для образца 38 (слой 6–14) Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования

Рис. 5. Вариации параметров гранулометрического состава и карбонатности по разрезу пачки «лингуловых глин» в междуречье р. Лесная Шешма и Инэш. Условные обозначения: 1 – алевролиты, 2 – глины, 3 – мергели, 4 – известняки, 5 – двустворки морские, 6 – мшанки сетчатые и ветвистые, 7 – брахиоподы замковые, 8 – брахиоподы беззамковые, 9 – остракоды морские, 10 – фациальная кривая Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования

На рис. 5 показаны вариации состава петротипов и основных параметров гранулометрического состава (графики I–IV).

График I демонстрирует разнообразие петротипов, представленных в табл. 2 и на рис. 3.

Графики II и III показывают изменение соотношения содержаний гранулометрических фракций (график II – все фракции; график III – группы фракций (пелитовая, алевритовая, псаммитовая).

График IV демонстрирует, как изменяется неоднородность гранулометрического состава (по соотношению амплитуды двух мод (I2/ I1)).

В целом выявлены следующие особенности литологической изменчивости.

Наличие фракции (0,1–0,16 мм) отмечено в нижней части пачки (образцы 25, 29 и 30). Фракция (0,05–0,1 мм) наблюдается преимущественно в нижней части разреза, постепенно она сокращается снизу вверх по разрезу, а доля более мелких фракций < 0,001 мм и 0,001–0,005 мм увеличивается. При этом возрастает и карбонатность. Это может свидетельствовать об относительном ослаблении привноса терригенных частиц и усилении тиховодного режима среды осадконакопления, с течением времени формирования изучаемой пачки [9; 14; 15].

Можно отметить четыре выраженных уровня (Г1 – Г4) по заметному увеличению содержаний фракции (0,001–0,005 мм) в образцах 24 (29,6 % – слой 6–1), 35 (35,35 % – слой 6–9), 38 (37,05 % – слой 6–13) и 43 (38 % – слой 6–20) (график II). Данные уровни отмечаются относительно пониженными значениями I2/I1 (обр. 24 (1,33); обр. 35 (1,04); обр. 38 (0,87); обр. 43 (1,18) (график IV). Выявленные уровни соответствуют увеличению неоднородности гранулометрических совокупностей и, вероятно, отражают практическое отсутствие перемыва терригенного материала. Гранулометрическая неоднородность более высокая в группе слоев 6–7÷6–20 по сравнению с группой слоев 6–1÷6–6. Указанное группирование сохраняется и по вариациям карбонатности: нижняя группа слоев характеризуется пониженной карбонатностью, а верхняя группа слоев – повышенной карбонатностью.

При сопоставлении исследуемого разреза с литолого-фациальной моделью пачки лингуловых глин (рис. 1, А) можно видеть, что группа слоев 6–1÷6–6 соотносится с обстановками центральной части мелководного шельфа, а группа слоев 6–7÷6–20 – с обстановками восточной части мелководного шельфа, находящейся под влиянием лагунной обстановки.

Согласно работе [1] при изучении многочисленных разрезов казанских отложений на территории РТ оценка длительности казанского века составила ~6 млн лет, а литоединицы толщиной 12,5–13,5 м соответствуют, вероятнее всего, прецессионным циклам (~21 тыс. лет), и тогда скорость формирования изучаемой пачки можно оценить как ~0,6 мм/год. А в классификации циклов по A.D. Miall (1997 г.) пачка «лингуловых глин» относится к категории циклов (секвенсов) D [1].

Заключение

Проведенное исследование гранулометрического состава и карбонатности пачки лингуловых глин в междуречье р. Лесная Шешма и Инэш на юго-востоке Татарстана позволило сделать следующие выводы.

Пачка «лингуловых глин» с обилием Lingula orientalis Gol. соответствует типу разреза, распространенного в Закамье Республики Татарстан, и представлена глинами известково-алевритовыми, алевролитами известково-глинистыми и мергелями алевролитовыми и глинисто-алевритовыми, формировавшимися в условиях мелководного морского шельфа и лагун.

Распределение гранулометрических фракций характеризуется бимодальностью, что свидетельствует о неоднородности гранулометрических совокупностей.

Вверх по разрезу наблюдается исчезновение мелкопсаммитовой фракции и увеличение карбонатности, что свидетельствует об усилении влияния лагунного режима осадконакопления согласно литолого-фациальной модели Н.Н. Форша.

Оценка скорости формирования изучаемой пачки составляет ~0,6 мм/год, а цикл ее формирования относится к категории D по классификации осадочных циклов Миалла.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Фахрутдинов Э.И., Нургалиева Н.Г. ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЧКИ ЛИНГУЛОВЫХ ГЛИН НА ЮГО-ВОСТОКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ДАННЫМ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА И КАРБОНАТНОСТИ // Успехи современного естествознания. 2025. № 8. С. 42-55;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38420 (дата обращения: 25.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38420