Введение

В современных условиях уделяется значительное внимание изучению геодемографических аспектов, влияющих на развитие и размещение сельского населения отдельных территорий страны, в том числе субъектов Приволжского федерального округа (ПФО). На развитие размещения сельского населения оказывают большое влияние природно-географические, социально-экономические, экологические и демографические факторы, а также качество окружающей среды (в условиях ухудшения социально-экономической и экологической обстановки в сельской местности в различных субъектах ПФО). Анализ статистических материалов по численности сельского населения за 10 лет показывает, что с 2013 по 2023 г. изменение динамики демографических показателей в ПФО и его отдельных субъектах свидетельствует о постепенном снижении рождаемости и увеличении смертности населения, и в результате естественный прирост сельского населения имеет отрицательные показатели.

В связи с реформированием экономики в стране во многих сельских муниципальных образованиях (поселениях) с началом ХХI в. закрылись сельскохозяйственные предприятия и учреждения социальной инфраструктуры. В некоторых сельских населенных пунктах наблюдается большое количество заброшенных производственных объектов бывших сельскохозяйственных предприятий, увеличилось количество необрабатываемых площадей сельскохозяйственных земель, что способствует ухудшению социально-экологической обстановки в сельской местности. Результатом этого является интенсивный миграционный отток трудоспособного сельского населения в города. Поэтому во всех субъектах ПФО наблюдается усиление урбанизационных процессов, которые способствуют уменьшению численности населения в сельской местности. В работе раскрываются некоторые геодемографические аспекты: природно-географические, социально-экономические, демографические и экологические, влияющие на динамику численности сельского населения в субъектах ПФО.

Цель исследования – анализ геодемографических аспектов изменения численности сельского населения на территории Приволжского федерального округа.

Материалы и методы исследования

Информационной основой исследования послужили статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (Росстата) и официальные статистические сборники о численности сельского населения Приволжского федерального округа в разрезе субъектов и муниципальных образований различного ранга и людности за период с 2013 по 2023 г. Автором проведен анализ статистических данных, характеризующих динамику численности сельского населения ПФО и его субъектов, демонстрирующий устойчивую тенденцию естественной и миграционной убыли. Проведен сравнительный анализ изменения количества сельских населенных пунктов по республикам ПФО по данным ВПН 2010 и 2020 гг., характеризующийся общим снижением числа СНП по республикам, а также увеличением числа СНП «без населения».

Результаты исследования и их обсуждение

В настоящее время в России, в частности в Приволжском федеральном округе, уделяется большое внимание развитию и размещению сельского населения, которое направлено на создание благоприятных условий для повышения качества жизни жителей сельской местности, стимулирования социально-экономического роста в регионах и снижения диспропорций в территориальном развитии [1, с. 73]. Выделяются основные проблемы, которые существуют в развитии и размещении сельского населения: демографические – особенно естественное движение и миграция населения из сельских районов в города; экономические – снижение эффективности сельского хозяйства; социальные – недостаточное развитие социальной инфраструктуры; экологические – загрязнение окружающей среды, что приводит к деградации экосистем и ухудшению условий жизни в сельской местности и т.д. [1, с. 76; 2, с. 27; 3]. В исследовании автор рассматривает некоторые аспекты развития и размещения сельского населения в ПФО и его субъектах.

В ходе исследования автором проведен анализ статистических данных по численности сельского населения в субъектах ПФО в целях определения динамики изменения численности за 10 лет, с 2013 по 2023 г. (табл. 1).

Как видно из табл. 1, сельское население по Приволжскому федеральному округу с 2013 по 2023 г. снизилось на 709,3 тыс. чел., или на 8,27 % относительно общей численности сельского населения. По численности сельского населения на 1-м месте находится Республика Башкортостан, на 2-м месте Республика Татарстан, на 3-м – Оренбургская область. Наименьшая численность сельского населения наблюдалась в 2023 г. в Республике Марий-Эл (14-е место), в Кировской области (13-е место), в Ульяновской области (12-е место). Анализ показателей динамики численности сельского населения показывает, что в 2023 г. в 12 субъектах ПФО была отрицательной, а в двух субъектах положительной: в Республике Татарстан, где рост численности составляет +14,3 тыс. чел., в Самарской области +12,5 тыс. чел.

Таблица 1

Изменение численности сельского населения субъектов Приволжского федерального округа с 2013 по 2023 г. [4; 5]

|

№ п/п |

Название субъектов ПФО |

Население (тыс. чел.) |

||||||

|

2013 |

2015 |

2018 |

2020 |

2022 |

2023 |

Разница с 2010 по 2023 г. |

||

|

1 |

Республика Башкортостан |

1575,2 |

1560,1 |

1535,7 |

1502,8 |

1535,2 |

1519,9 |

-55,3 |

|

2 |

Республика Марий Эл |

244,3 |

239,2 |

228,9 |

219,7 |

209,6 |

206,8 |

-37,5 |

|

3 |

Республика Мордовия |

317,9 |

313,7 |

294,6 |

280,1 |

280,9 |

277,9 |

-40,0 |

|

4 |

Республика Татарстан |

919,5 |

915,3 |

901,9 |

899,7 |

930,3 |

933,8 |

+14,3 |

|

5 |

Удмуртская Республика |

528,8 |

522,9 |

515,2 |

504,7 |

493,8 |

491,0 |

-37,8 |

|

6 |

Чувашская Республика |

496,7 |

486,6 |

457,4 |

438,9 |

418,7 |

413,8 |

-82,9 |

|

7 |

Пермский край |

653,1 |

645,7 |

632,4 |

621,7 |

610,0 |

604,0 |

-49,1 |

|

8 |

Кировская область |

329,5 |

318,5 |

293,4 |

272,6 |

246,7 |

240,7 |

-88,8 |

|

9 |

Нижегородская область |

684,4 |

674,1 |

659,5 |

641,7 |

616,3 |

610,8 |

-73,6 |

|

10 |

Оренбургская область |

809,9 |

802,6 |

784,1 |

760,8 |

739,1 |

731,9 |

-78,0 |

|

11 |

Пензенская область |

438,5 |

432,3 |

416,1 |

398,8 |

389,0 |

384,7 |

-53,8 |

|

12 |

Самарская область |

631,9 |

632,1 |

640,5 |

639,4 |

644,0 |

644,4 |

+12,5 |

|

13 |

Саратовская область |

627,4 |

618,5 |

593,2 |

581,7 |

558,0 |

549,1 |

-78,3 |

|

14 |

Ульяновская область |

328,8 |

322,2 |

304,9 |

291,2 |

271,9 |

267,9 |

-60,9 |

|

Всего по ПФО |

8586,4 |

8483,6 |

8258,1 |

8054,0 |

7943,9 |

7877,1 |

-709,3 |

|

Источник: составлено авторами на основе:

1. Доклад о результатах проведенного мониторинга состояния социально-экономического развития сельских территорий в 2023 г. 32 с. [Электронный ресурс]. URL: https://mcx.gov.ru/upload/iblock/b0b/pw8tnifok6w7wlvptffuib1l0nlmuj0c.pdf (дата обращения: 18.04.2025).

Приволжский федеральный округ: 2021 г. – точка отсчета для новых трендов Серия: Аналитический бюллетень ПФО / Под общ. ред. докт. экон. наук Овчинниковой. Екатеринбург, 2022. 34 с. [Электронный ресурс]. URL: https://uiec.ru/wp-content/uploads/2022/07/Бюллетень_2022_ПрФО_el-1.pdf (дата обращения: 12.04.2025).

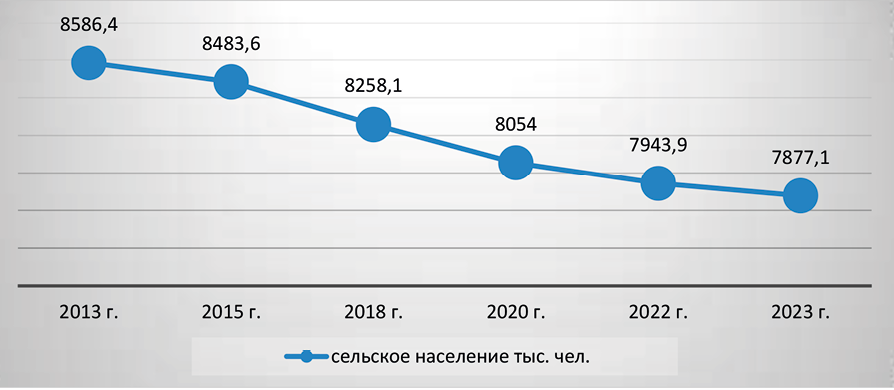

Изменение численности сельского населения ПФО с 2013 по2023 г. Источник: Доклад о результатах проведенного мониторинга состояния социально-экономического развития сельских территорий в 2023 г. 32 с. [Электронный ресурс]. URL: https://mcx.gov.ru/upload/iblock/b0b/pw8tnifok6w7wlvptffuib1l0nlmuj0c.pdf (дата обращения: 18.04.2025).

Таблица 2

Изменение численности сельского населения по субъектам Приволжского федерального округа за 2023 г. (чел.)

|

Наименование территории |

Численность населения на начало 2023 г. |

Изменения за 2023 г. (+,-) |

Численность населения на начало 2024 г. |

||

|

Общий прирост |

Естественный прирост |

Миграционный прирост |

|||

|

Республика Башкортостан |

1535231 |

-15298 |

-7197 |

-8101 |

1519933 |

|

Республика Марий Эл |

209661 |

-2849 |

-1466 |

-1383 |

206812 |

|

Республика Мордовия |

280985 |

-3100 |

-3127 |

27 |

277885 |

|

Республика Татарстан |

930269 |

3584 |

-4817 |

8401 |

933853 |

|

Удмуртская Республика |

493804 |

-2767 |

-2059 |

-708 |

491037 |

|

Чувашская Республика |

418726 |

-4901 |

-4002 |

-899 |

413825 |

|

Пермский край |

610075 |

-6028 |

-3318 |

-2710 |

604047 |

|

Кировская область |

246683 |

-5945 |

-3306 |

-2639 |

240738 |

|

Нижегородская область |

616282 |

-5479 |

-6030 |

551 |

610803 |

|

Оренбургская область |

739152 |

-7214 |

-4152 |

-3062 |

731938 |

|

Пензенская область |

389050 |

-4285 |

-3991 |

-294 |

384765 |

|

Самарская область |

644024 |

424 |

-3999 |

4423 |

644448 |

|

Саратовская область |

558039 |

-8928 |

-4934 |

-3994 |

549111 |

|

Ульяновская область |

271920 |

-3992 |

-3020 |

-972 |

267928 |

|

Всего по ПФО |

7943901 |

-66778 |

-55418 |

-11360 |

7877123 |

Источник: составлено авторами на основе: Доклад о результатах проведенного мониторинга состояния социально-экономического развития сельских территорий в 2023 г. 32 с. [Электронный ресурс]. URL: https://mcx.gov.ru/upload/iblock/b0b/pw8tnifok6w7wlvptffuib1l0nlmuj0c.pdf (дата обращения: 18.04.2025).

Наибольшее сокращение численности сельского населения в 2023 г. наблюдается в областях: в Кировской на 88,8 тыс. чел., в Саратовской на 78,3 тыс. чел., в Оренбургской на 78,0 тыс. чел., в Нижегородской на 73,6 тыс. чел., в республиках: в Чувашской Республике на 82,9 тыс. чел., в Республике Башкортостан на 55,3 тыс. чел. и в Пермском крае на 49,1 тыс. чел. [4]. Основными причинами снижения численности сельского населения в ПФО являются: снижение рождаемости и увеличение смертности среди сельского населения; миграционный отток сельского населения в города из-за безработицы в сельской местности.

Проведенный анализ численности сельского населения в субъектах округа показывает, что идет постепенное сокращение численности сельского населения за исследуемый период (2013–2023 гг.). На рисунке видно, что по округу сокращение за 10 лет составило709, 3 тыс. чел. [4].

В ходе исследования был проведен анализ изменения численности сельского населения по субъектам ПФО за 2023 г., где учитывались показатели естественного и миграционного прироста (табл. 2).

Анализ табл. 2 показывает, что общий прирост сельского населения в 2023 г. составляет -66778 чел. Из 14 субъектов по-прежнему только два региона, Республика Татарстан (3584 чел.) и Самарская область (424 чел.), имеют положительную динамику, а остальные 12 субъектов имеют отрицательную. Общий прирост сельского населения (-66778 чел.) состоит в том числе из естественного прироста (-55418 чел.) и миграционного прироста (-11360 чел.). Однако по естественному приросту сельского населения все 14 субъектов в 2023 г. имеют отрицательную динамику, особенно выделяется Республика Башкортостан (-7197 чел.), Нижегородская область (-6030 чел.), Саратовская область (-4934 чел.)[1]. Основной причиной сокращения численности сельского населения является сокращение рождаемости, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества людей пожилого возраста.

Анализ статистических данных 2023 г. по естественному приросту сельского населения показывает, что из 14 субъектов только 4 имеют положительную динамику: Республика Татарстан 8401 чел., Самарская область 4423 чел., Нижегородская область 551 чел. и Республика Мордовия 27 чел. Наибольшая миграционная убыль сельского населения наблюдается в Республике Башкортостан -8101 чел., в Саратовской области -3994 чел., в Оренбургской области -3062 чел. и в Пермском крае -2710 чел.[2]

Таким образом, в ПФО наблюдается высокая естественная и миграционная убыль сельского населения. Причинами сокращения сельского населения являются: естественное сокращение рождаемости и рост смертности, увеличение умерших среди людей пожилого возраста; миграционный отток экономически активного сельского населения в города; психологический настрой (в сознании людей укрепилось представление о тяжелой жизни в селе) [6]; отсутствие элементов социальной инфраструктуры (школы, учреждения здравоохранения) [7]; отставание процессов урбанизации в отдельных субъектах, где наблюдается высокий удельный вес сельского населения, – в Республике Башкортостан, в Оренбургской области и в Чувашской Республике.

Сравнительный анализ доли (удельный вес) сельского населения в общей численности населения ПФО за 2010, 2018, 2023 гг. показывает, что доля сельского населения ПФО составила в 2018 г. 27,9 % (по РФ 25,4 %), в 2020 г. 27,7 %, в 2023 г. – 27,6 % (по РФ 25,1 %) разница за 6 лет составляет 0,3 %. Так, в 2018 г. наибольший удельный вес сельского населения наблюдался в Оренбургской области – 39,7 %, в Республике Башкортостан – 37,8 %, в Чувашии – 37,0 %, в Мордовии – 36,6 %, и наименьший удельный вес был в Самарской области – 20,2 %, в Нижегородской области – 20,4 % и в Кировской области – 22,7 %, а в 2023 г. наибольший удельный вес сельского населения наблюдался в Оренбургской области – 40,0 %, в Республике Башкортостан – 37,4 %, в Республике Мордовия – 36,3 %, и наименьший удельный вес в Нижегородской области – 20,0 %, в Самарской области – 20,6 %, в Кировской области – 21,3 %, отсюда видно, что наблюдаются определенные изменения[3],[4],[5] [4; 8].

Проведенный анализ размещения сельского населения показывает, что значимым фактором в размещении являются природные условия. Значительную часть территории округа в основном занимают равнины, а в восточных регионах преобладает горная местность, особенно в Пермском крае, в Республике Башкортостан, Оренбургской области. В округе имеются благоприятные природно-климатические и социально-экономические условия для активной жизнедеятельности людей в сельской местности, поэтому природно-географическая среда является необходимым условием существования, развития и размещения сельского населения. При этом природа и общество тесно взаимосвязаны и взаимодействуют при активной роли человека, поэтому в современном обществе постепенно меняются потребности и возможности использования природной среды для сельского расселения [1, с. 77; 9, с. 105; 10, с. 170]. В настоящее время в сельской местности, на многих ее территориях, происходит сокращение площадей сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни, что негативно сказывается на уровне производства сельскохозяйственной продукции, а также происходит ухудшение экологической ситуации в результате интенсивной антропогенной деятельности человека. В связи с этим есть необходимость в выявлении основных причин ухудшения эколого-географического положения территории, изучении их происхождения. На каждом территориальном уровне (поселение, муниципальный район, республика, область, край) формируется определенная эколого-географическая ситуация, зависящая в основном от изучаемых аспектов: природно-географического, социально-экономического и состояния окружающей среды. Выделяют ландшафтно-экологические, эколого-экономические, социально-экологические ситуации, отражающие состояние экономических, социальных, геодемографических структур территории в их эколого-географическом аспекте [11–13]. Все эти перечисленные типы эколого-географической ситуации геодемографической обстановки можно использовать при характеристике экологического, демографического, экономического и природно-географического состояния муниципальных районов (округов), сельских поселений, сельскохозяйственных предприятий и организаций в размещении (расселении) сельского населения субъектов ПФО, которые определяются конкретными параметрами применительно к отдельным сельским территориям[6] [1, с. 127].

В современных условиях экологические компоненты включают уровень потенциала конкретной сельской территории и степень их использования, эколого-экономический ущерб из-за экологического загрязнения, земельные налоги, плата за землю и др. Социально-экологические параметры определяют условия проживания в данных эколого-географических условиях сельской территории, состояние здоровья сельского населения в изменившихся условиях сельской местности и др.[7] [1, с. 128; 3; 11]. Таким образом, изучение эколого-географической обстановки сельской территории позволяет охарактеризовать экологическую обстановку, выбрать наиболее благоприятное место проживания, размещение предприятий на территории конкретного сельского поселения, муниципального района (округа), субъекта.

На сегодняшний день под влиянием природно-географических, экономических и социально-демографических процессов происходят некоторые разнонаправленные тенденции развития и размещения сельского населения, происходящие из-за его сокращения [14]. В одних субъектах ПФО происходит заселение территории, уплотнение поселенческой сети, особенно в пригородных муниципальных районах (округах) городов-миллионеров (Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Пермь) и в столицах республик (Ижевск, Йошкар-Ола, Саранск, Чебоксары), в областных центрах (Саратов, Пенза, Киров, Оренбург, Ульяновск) и в ряде крупных городов (Набережные Челны, Тольятти и др.). В отдельных регионах ПФО, наоборот, происходит ее измельчение и разрежение, в результате в одних сельских населенных пунктах увеличивается людность, а в других, наоборот, происходит уменьшение сельского населения. Данные процессы усилились особенно в конце 1990-х гг. после закрытия или преобразования бывших колхозов, совхозов и создание вместо них крупных фермерских хозяйств, а также перевод аграрного сектора на индустриальную основу с образованием крупных агрохолдингов во всех субъектах ПФО.

Территориально-производственная организация сельского хозяйства тесно связана с территориально-поселенческой организацией сельского населения. В аграрном секторе из-за закрытия многих сельскохозяйственных предприятий произошли большие преобразования. Изменились роли и значения многих сельских населенных пунктов в системе разделения труда, процессы которых также отражаются на формах территориальной организации сельского населения во всех субъектах ПФО.

Существующая в настоящее время сеть сельских населенных пунктов сформировалась исторически в процессе хозяйственного освоения и заселения обширных территории. В своей работе С.А. Ковалев выделяет механизмы влияния природной среды на сельское расселение как две формы: влияние природной среды на региональные особенности хозяйства и через это на расселение людей; влияние природных условий на выбор местоположения селений и площадок для них, на планировку, конструктивные приемы и материалы строительства[8]. Однако обе эти формы влияния природных условий на сельское расселение связаны между собой и имеют свою некоторую специфику, зависящую от природно-географических факторов конкретных территорий [9, с. 105].

Для сельских поселений также много значит их экономико-географическое положение, которое выражается как положение относительно хозяйственной территории, земельных угодий, составляющих экономическую основу существования данного населенного пункта и как положение относительно других объектов, населенных пунктов, удаленность и близость от магистральных дорог, пригородного положения и т.д.

Проведенный автором анализ показывает, что сельское население по территории ПФО и по его субъектам размещено неравномерно. Так, в 2020 г. в сельской местности ПФО находились: муниципальных районов 455, из них наибольшее количество: в Башкортостане – 54, в Нижегородской области – 47, в Татарстане – 43, в Пермском крае – 42, в Кировской области – 39 и наименьшее количество в Марий Эл – 14, в Ульяновской области – 21, в Чувашии – 21, в Мордовии – 22; сельских поселений 5420, из них наибольшее количество: в Татарстане – 906, в Башкортостане – 818, в Оренбургской области – 559 и наименьшее количество в Ульяновской области – 112; сельских населенных пунктов (СНП) – 34042, из них наибольшее количество находится в Нижегородской области – 4762, в Башкортостане – 4532, в Кировской области – 4320, в Пермском крае – 3644 и т.д. [4].

Был проведен сравнительный анализ количества сельских поселений и СНП за 2010 и 2020 гг. (по результатам двух ВПН – 2010, 2020 гг.) по республикам ПФО: в Башкортостане, в Марий Эл, в Мордовии, в Татарстане, в Удмуртии и в Чувашии по итогам всероссийской переписи населения: в 2010 г. всего 2790 сельских поселений и 14133 СНП, а в 2020 г. всего 2614 сельских поселений и СНП – 14125, отсюда видно уменьшение количества сельских поселений в республиках за 10 лет на 176 (в Мордовии на 124, в Татарстане на 34 и др.), а количество СНП сократилось всего на 8 и их количество почти не изменилось, однако в 2020 г. увеличилось количество СНП без населения до 682, особенно их количество увеличилось в Удмуртии (191), в Башкортостане (154), в Мордовии (108), в Марий Эл (104), в Татарстане (102), в Чувашии (23) [4; 12]. Эти процессы в основном связаны с оттоком сельского населения в города или в другие более крупные промышленно развитые сельские поселения, а также с уменьшением числа родившихся и с увеличением количества умерших среди людей пожилого возраста в сельской местности. Населенные пункты «без населения» не новый феномен для России, однако причины его возниконовения изучаются до сих пор, и это понятие разнообразно для разных регионов страны. К этой категории могут быть отнесены совершенно не похожие друг на друга места, в разной степени сохранившие признаки населенных пунктов: от постоянно обитаемых деревень, где проживают люди, зарегистрированные в других населенных пунктах, до мест, где не осталось никаких построек и только прослеживаются бывшие домовые места [13; 15]. Поэтому в субъектах ПФО исключать из списков данный тип не торопятся в силу неоднородности территории и возможности использования их для нового заселения по программам реализуемым для многодетных семей, а также для новых коттеджных поселков и т.д.

Заключение

В работе проанализированы некоторые геодемографические аспекты, влияющие на динамику сельского расселения населения Приволжского федерального округа: природно-географические, социально-экономические, экологические и демографические. Проведен анализ статистических материалов по изменению численности сельского населения в целом в ПФО и по его субъектам, с 2013 по 2023 г. наблюдается постоянное сокращение сельского населения и доли сельского населения в общей численности населения округа. Выявленные геодемографические аспекты развития и размещения сельского населения могут быть учтены при прогнозировании региональной демографической политики отдельных территорий.

[1] Доклад о результатах проведенного мониторинга состояния социально-экономического развития сельских территорий в 2023 г. 32 с. [Электронный ресурс]. URL: https://mcx.gov.ru/upload/iblock/b0b/pw8tnifok6w7wlvptffuib1l0nlmuj0c.pdf (дата обращения: 18.04.2025).

[2] Доклад о результатах проведенного мониторинга состояния социально-экономического развития сельских территорий в 2023 г. 32 с. [Электронный ресурс]. URL: https://mcx.gov.ru/upload/iblock/b0b/pw8tnifok6w7wlvptffuib1l0nlmuj0c.pdf (дата обращения: 18.04.2025)..

[3] Там же.

[4] Приволжский федеральный округ: 2021 г. – точка отсчета для новых трендов Серия: Аналитический бюллетень ПФО / Под общ. ред. докт. экон. наук Овчинниковой. Екатеринбург, 2022. 34 с. [Электронный ресурс]. URL: https://uiec.ru/wp-content/uploads/2022/07/Бюллетень_2022_ПрФО_el-1.pdf (дата обращения: 12.04.2025).

[5] Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021. Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 1114 с. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b21_14p/Main.htm (дата обращения: 15.03.2025).

[6] Социально-демографический портрет России: по итогам Всеросс. переписи населения 2010 года / Федеральная служба госстатистики. М.: ИНЦ «Статистика России», 2012. 183 с. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/documents/portret-russia.pdf (дата обращения: 11.05.2025).

[7] Приволжский федеральный округ: 2022 год – год преодоления вызовов. Серия: Аналитический бюллетень ПФО / Под общ. ред. докт. экон. наук Ю.Г. Лавриковой, А.В. Овчинниковой. Екатеринбург, 2023. 34 с. [Электронный ресурс]. URL: https://uiec.ru/wp-content/uploads/2023/04/Бюллетень_2022_ПФО.pdf (дата обращения: 12.03.2025).

[8] Регионы России. Социально-экономические показатели. 2023. Стат. сб. / Росстат. М., 2023. 1126 с. [Электронный ресурс]. URL: http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Reg_Rus_Pokaz_2023.htm (дата обращения: 18.04.2025).

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Гайсин Р.И. ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2013–2023 ГГ.) // Успехи современного естествознания. 2025. № 10. С. 15-22;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38437 (дата обращения: 09.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38437