Введение

В настоящее время при активном освоении ресурсов Арктики усиливается роль Северного морского и Беломорско-Балтийского водных путей, а соответственно, в планах их модернизации предусмотрено изменение береговой инфраструктуры для увеличения в будущем объемов перевозимых грузов, в том числе нефти и нефтепродуктов. Предполагается строительство новых нефтеналивных терминалов, повышение грузооборота. Что касается транспортировки мазута и нефти по Беломорско-Балтийскому водному пути, то в настоящее время она не осуществляется, хотя в начале ХХI в. такие работы выполнялись, и существовали проекты по ежегодному наращиванию объемов [1, с. 21]. Однако в дальнейшем от этих планов отказались. Безусловно, нефть и нефтепродукты – опасные загрязнители для моря и прибрежных экосистем [2; 3], однако в воде происходят их физические и химические изменения [4]: растекание, испарение, диспергирование, эмульгирование, растворение, окисление и т.д. Часть материала осаждается на дно, что-то попадает на берег [5; 6]. Лед также оказывает влияние на распространение нефтяного пятна, адсорбируя значительные объемы углеводородного загрязнения [7; 8]. Поэтому в различные сезоны года распространение нефти при одинаковых объемах будет отличаться.

К сожалению, в Белом море чаще всего отсутствуют документальные свидетельства поэтапного распространения пятна нефтепродуктов в зависимости от времени, либо доступны материалы эпизодических экспедиций в различных участках акватории, по которым достаточно трудно восстановить полную картину поведения загрязнителя. Наиболее хорошо документирован случай, произошедший в сентябре 2003 г. Тогда в Онежском заливе произошла утечка нефтепродуктов при аварии двух танкеров, и в море попало 54 т мазута [9]. Последствия для экосистем наблюдались в течение многих лет [10]. Также известно об аварийных разливах нефти в других районах моря, например у порта Витино (вершина Кандалакшского залива) [1, с. 35]. Порты Белого моря участвуют в логистике перегрузочных мероприятий и стыковке с железнодорожным транспортом и трубопроводами [1, с. 16-19]. В относительно небольшой акватории скапливаются суда, использующие в качестве топлива продукты переработки нефти (дизтопливо, мазут, газойль), на рейде курсируют так называемые челночные танкеры. Таким образом, порты – наиболее опасные импактные зоны для морской среды, где велик риск попадания загрязнителей (в первую очередь нефтепродуктов) в воду. В [11, с. 83-90] показаны интегральные карты экологической уязвимости Белого моря. Весь Онежский залив в данной работе отмечен как наиболее уязвимый во все сезоны.

Одним из инструментов оценки последствий техногенных катастроф являются математические модели, с помощью которых можно рассчитывать объемы, «поведение» и скорости распространения пятен загрязнителя в море при реальных или гипотетических разливах нефти и нефтепродуктов. Такие модели разрабатываются и применяются регулярно [12; 13], в том числе и для Белого моря [11, с. 106]. Однако лишь трехмерная численная модель позволяет комплексно учитывать сочетание всех факторов среды (погодные условия, динамику речного стока, ледяной покров, ветер и т.д.), одновременно моделировать распространение загрязнителя из нескольких источников, рассчитывать его перемещение и трансформацию за многолетний период. Это особенно важно, когда критически не хватает данных натурных наблюдений. В настоящее время для Белого моря функционирует лишь одна трехмерная численная модель JASMINE [14; 15]. При отсутствии информации ежесуточного распространения пятен загрязнителей в акватории Белого моря результаты моделирования могут быть востребованы органами власти, природоохранными организациями, портовыми службами.

Цель исследования: моделирование переноса нефти и мазута в различных районах Белого моря в зависимости от сезона с помощью трехмерной численной модели JASMINE.

Материалы и методы исследования

В расчетах распространения нефтяных пятен и очищения Белого моря после загрязнения нефтепродуктами используется программный комплекс JASMINE [15], основанный на конечно-элементной модели Северного Ледовитого океана FEMAO [16]. Он разработан авторами и подробно описан в работах [14; 15] (в последней внимание уделено воспроизведению основных термогидродинамических и биогеохимических процессов, а также верификации данных). В модели FEMAO используется схема вертикального смешивания уровня 2,5 Меллор и Ямады [17], изопикнического перемешивания Гента – Мак-Вильямса [18] с параметризацией переноса вихрей, пространственный масштаб которого зависит от шага сетки. Коэффициенты горизонтальной турбулентной вязкости и диффузии заданы 0,05 м2/с для скалярных полей и 0,1 м2/с для импульса.

Программный комплекс JASMINE позволяет воспроизводить поля течений, температуры и солености, различных характеристик морского льда, поведение примесей различной природы. Можно рассчитывать распространение различных видов примеси, в том числе плавучей – сосредоточенной на поверхности моря и переносимой горизонтальными течениями по той же схеме, что и поля, описывающие морской лед, и трехмерной с нулевой плавучестью (аналогично себя ведет, например, поле солености). Для качественного описания поведения загрязнения нефтепродуктами удобно такое разделение примеси на два класса: плавучие, которые существенно легче воды, и поэтому их вертикальным распространением можно пренебречь, и с нулевой плавучестью, если плотность вещества близка к плотности воды и характерно именно пространственное распределение загрязнения в водной толще. Так, нефть можно считать плавучей, а мазут – трехмерной примесью.

Регулярная сетка 200 на 200 узлов с шагом около 3 км (шаг по долготе зависит от широты местности) покрывает все Белое море и небольшую часть южной акватории Баренцева моря. Жидкая граница области проходит по 70° с. ш. Шаг вертикальной z-сетки составляет 5 метров до глубины 150 м и глубже этого горизонта 10 м. На свободной поверхности моря действует линеаризованное кинематическое условие. Реки описываются как пресноводные проливы со среднемесячными расходами, и в них задается температура воды, а также, при необходимости, концентрации пассивной примеси. Поток примеси через дно и берега моря отсутствует, как и через поверхность моря. На границе области, проходящей по акватории Баренцева моря, ставится условие Флезера: при вытекании беломорской воды выносится трехмерная концентрация in situ, а при поступлении баренцевоморской воды – заданная граничным условием нулевая концентрация, температура и соленость воды из данных измерений. Физически это условие интерпретируется как быстрое рассеивание примеси в обширном Баренцевом море, так что возвратом вещества можно пренебречь. Для плавучей примеси, сосредоточенной на поверхности моря, граничное условие на «жидкой границе» ставится аналогично условию для морского льда: концентрация по обе стороны границы предполагается одинаковой, так что поле мало чувствительно к колебательным движениям на границе.

Атмосферное воздействие задается из данных реанализа NOAA NCEP/NCAR [19]: температура воздуха на высоте 2 м от поверхности, влажность, атмосферное давление, скорость ветра на высоте 10 м, облачность, осадки. Для расчета потоков явного, скрытого тепла и суммарного (восходящего и нисходящего) потока длинноволновой радиации использовались балк-формулы; поток коротковолновой солнечной радиации с поправкой на облачность рассчитывался в зависимости от времени суток и широты местности. Вода, лед и снег излучают длинноволновую радиацию по формуле черного тела с коэффициентами черноты 0,9, 0,99 и 0,97 соответственно. Альбедо воды постоянно и равно 0,1, альбедо льда и снега рассчитывается в зависимости от температуры (сухой/мокрый лед или снег). Касательное напряжение трения ветра рассчитано на основе заданной скорости ветра. Шаг по времени составил 3 минуты, что обусловлено требованиями устойчивости расчетных схем, прежде всего условием Куранта: это минимальный шаг, при котором расчет устойчив.

Модельный комплекс JASMINE достаточно хорошо воспроизводит динамику и биогеохимические процессы в Белом море [15], температурные и соленостные поля, а фронтальные зоны согласуются с данными, полученными в ходе экспедиций ИВПС КарНЦ РАН [20]. Результаты сравнения модельных и экспедиционных данных приведены, например, в [15] и показывают хорошую согласованность.

Было рассмотрено два модельных сценария: одновременного поступления нефти из портов Белого моря; поступление мазута в вершине Онежского залива (имитация утечки 2003 г.). Исходя из того, что плотность нефти составляет 855 кг/м3, она описана как плавучая примесь. Плотность мазута марки М-100 близка к плотности воды (975 кг/м3 при 20°), и он описывается как трехмерная примесь с нулевой плавучестью.

Результаты исследования и их обсуждение

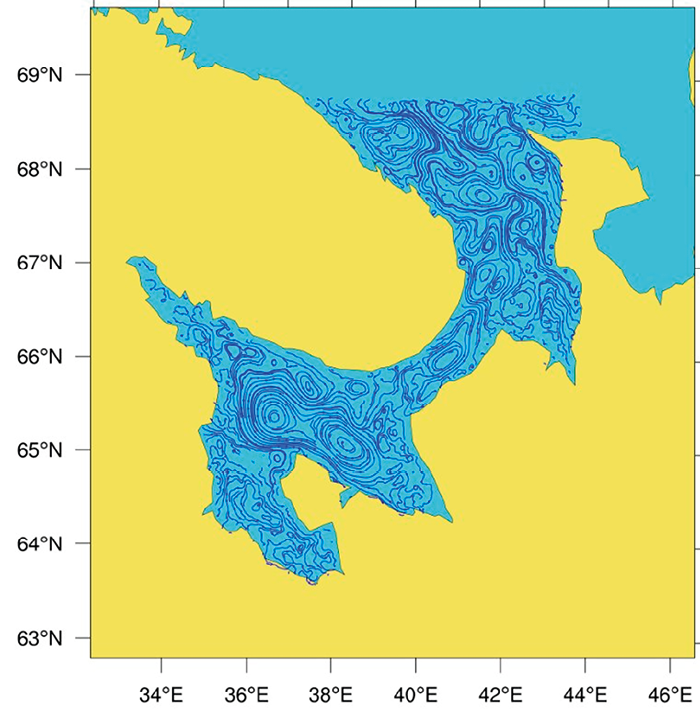

Распространение примеси в Белом море зависит от динамики течений, скорости и направления ветра, а также нелинейных взаимодействий этих движений. Течения в Белом море возникают под действием прилива, ветра, атмосферного давления, стока рек, на них оказывает влияние морфометрия и рельеф дна. На рисунке 1 представлена модельная схема поверхностных течений, которая хорошо согласуется со схемой из классической работы по Белому морю [21, с. 124]. Зимой скорости и направления течений несколько отличаются от периода открытой воды, а в районе устьевых областей рек, где находятся порты Белого моря, эти различия существенны [22].

Рис. 1. Схема поверхностных течений Белого моря, среднегодовые модельные данные Примечание: составлено авторами по результатам данного исследования

Если рассматривать квазипостоянные течения (термохалинные, ветровые, дрейфовые, остаточные приливные), видно (рис. 1), что генеральная система движения для Белого моря – против часовой стрелки. Скорости сильно отличаются в зависимости от района моря [21, с. 125-126]: от 0,1 м/с в мелких губах до 0,5-0,8 м/с в проливах и возле мысов, максимально до 3 м/с. В Белом море есть квазипостоянные вихревые образования, как циклональные, так и антициклональные (рис. 1), фронтальные зоны, связанные с действием прилива и стоком крупных рек.

Пассивная примесь переносится течениями, которые, в свою очередь, обусловлены воздействием ветра, приливной циркуляцией и, в меньшей степени, другими факторами. Оказывает влияние ледовый режим. В данном исследовании сделано оправданное с точки зрения методологии допущение: если в численной модели адекватно воспроизводится картина течений, ветер и лед, то можно считать, что перенос примеси также будет в целом отражать реальность.

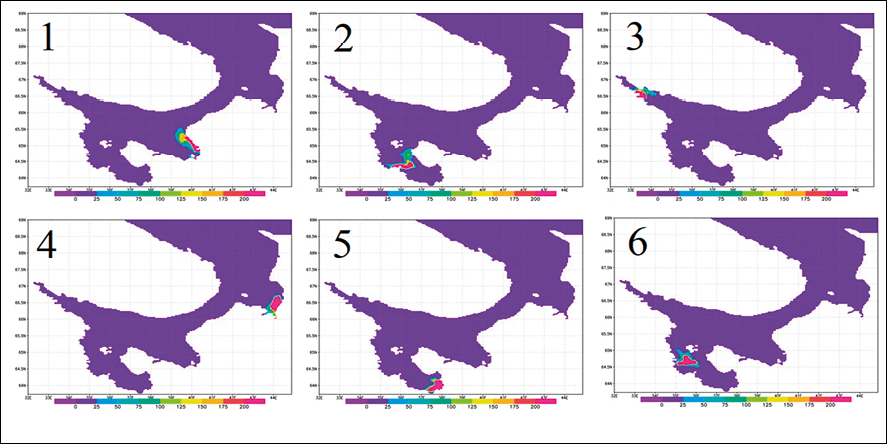

Была смоделирована ситуация утечки сырой нефти в шести портах Белого моря, начиная с 1 января для 2010 года (рис. 2). 2010 год выбран, поскольку для него в базе ИВПС КарНЦ РАН [20] содержится наиболее подробная информация, на основе которой верифицировалась модель, и результаты представлены в [15].

Видно (рис. 2), что, согласно модельным расчетам, из порта Архангельск (1) пятно нефти за 10 дней будет распространяться на север. Поскольку в Двинском заливе действует сильное течение, сформировавшееся под действием влияния стока крупнейшей реки, впадающей в Белое море – Северной Двины, общая система течений Белого моря прижимает пятно к правому берегу. Интервал времени в 10 суток выбран произвольно для демонстрации возможностей модели. Расчет выполнялся посуточно на период 10 лет.

Рис. 2. Распространение нефтяного пятна из портов Белого моря на 10-е сутки после разлива (1 – Архангельск, 2 – Беломорск, 3 – Кандалакша, 4 – Мезень, 5 – Онега, 6 – Кемь) Примечание: составлено авторами по результатам данного исследования

Учитывая систему течений в Онежском заливе, пятно из порта Беломорск (рис. 2 (2)) в первую очередь будет стремиться на юг, при этом размываясь и растягиваясь на мелководье, встречая сопротивление во фронтальной зоне центральной части залива, где происходит изменение его формы, и часть вещества направляется на север. От Кандалакши (3) пятно нефти достаточно быстро распространяется на юг, но в то же время «растаскивается» течениями вдоль берега, а какая-то часть может попасть в квазипостоянный вихрь на границе Кандалакшского залива и Бассейна. Кроме этого, Кандалакшский залив и Бассейн – наиболее глубокие районы моря. Если примесь достаточно быстро оседает на дно (не в случае нефти), то значительная его часть будет захораниваться в глубоководных участках, в меньшей степени попадая на берега.

Гипотетический разлив нефти в Мезенском заливе (4) менее опасен для центральной части моря, поскольку течения направят его на север в сторону Воронки вдоль правого берега, однако, учитывая квазипостоянные вихри Воронки, часть вещества снова может попасть в Горло, а, следовательно, оказаться в центральной части моря, в Бассейне. Причем распространение пятна загрязнителя здесь происходит быстрее по сравнению с другими заливами, поскольку скорости течений в этом районе моря высокие. В районе устьевой области р. Онеги (5) действует своеобразная гидродинамическая ловушка, о которой авторы сообщали ранее [14], и вещество здесь может удерживаться в течение многих месяцев и даже лет. Поэтому данный район можно назвать наиболее уязвимым в Белом море. Об этом также свидетельствуют исследования [9; 10]. Пятно из порта г. Кемь (п. Рабочеостровск) (6) в целом ведет себя так же, как из г. Беломорска. Оно в большей степени распространится на юг, загрязняя Онежский залив. Однако в зоне действия фронтальных зон, расположенных в проливах Соловецкие Салмы, часть вещества задержится возле Соловецкого архипелага.

Таким образом, аварии в портах Кемь и Беломорск, вероятно, могут причинить наибольший ущерб прибрежным экосистемам Белого моря, поскольку примесь последовательно будет проходить из Онежского залива, надолго в нем задерживаясь, далее распространяться в Бассейн, Двинский залив, Горло, смещаясь течениями в сторону берега.

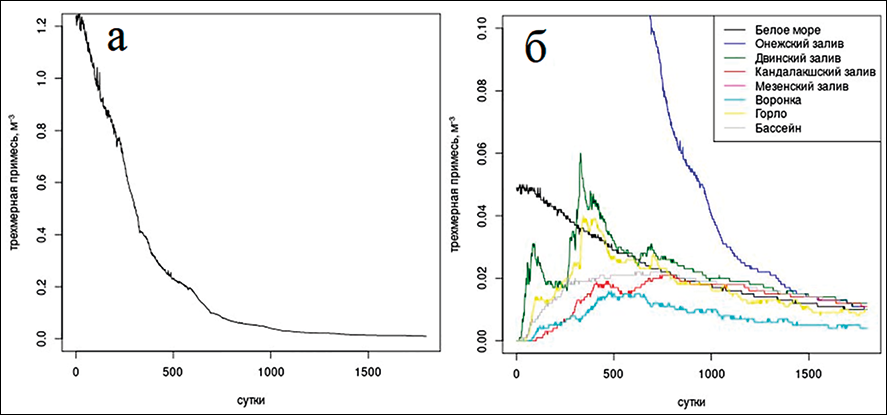

Наибольший интерес представляет моделирование распространения мазута, поскольку его попадание в море более вероятно, по сравнению с сырой нефтью. Был рассмотрен случай утечки мазута марки М-100 у островов Осинки в Онежском заливе в 2003 г. [1, с. 33-34], и данная авария была смоделирована и показано ее влияние на другие районы моря (рис. 3).

Рис. 3. Концентрация трехмерной примеси (мазута) в Онежском заливе (а) и в различных районах моря после его попадания из Онежского залива (б) Примечание: составлено авторами по результатам данного исследования

В данной работе авторы не ставили своей задачей показать воздействие на экосистемы Белого моря, оценки этих процессов представлены, например, в [9; 10]. Здесь авторы показывают только модельный перенос мазута, удержание и вынос пятна, учитывая его частичное оседание на дно.

На графике левой части рисунка 3а видно, что время нахождения мазута в Онежском заливе, после его попадания в этот залив, составит почти 5 лет. Это самый большой срок по сравнению с другими районами моря (рис. 3б).

В работах [9; 10] показано, через 2 года после аварии 2003 г. сгустки мазута еще находились на мелководье и побережье залива, несмотря на то что примерно 9 т было собрано в первый год. В течение еще нескольких лет следы мазута обнаруживались. В 2012 г. была проведена экспедиция [10], результаты которой показали, большая часть мазута к этому времени утилизирована. Тем не менее локальные источники вторичного загрязнения фиксировались на западном берегу Онежского залива и в 2013 г.

Согласно расчетам (рис. 3б), вещество из Онежского залива попадет в Бассейн и Двинский залив. Изначально концентрация мазута в Онежском заливе после аварии высокая, поэтому синяя линия резко отличается от остальных. Учитывая размеры и объем воды каждого района, для Двинского залива загрязнение скажется более остро по сравнению с Бассейном, что и наблюдаем на графиках. Часть мазутного пятна из Двинского залива может попасть в Бассейн, кроме этого, сам загрязнитель может поступать в соседний залив порциями. Это видно по второму пику графика для Двинского залива (рис. 3б). Так, концентрация вещества, понизившись до 0,02 м-3, затем снова повышается до 0,06 м-3 и далее продолжает равномерно снижаться через 2 года с момента аварии до полного очищения залива через несколько лет. Это хорошо согласуется с данными наблюдений [10]. Из Горла пятно нефтепродуктов следует в Мезенский залив и Воронку. По мере разбавления концентрация мазута в Горле и Воронке последовательно снижается. Для Онежского залива концентрация понизится до значения 0,02 м-3 только на 4-й год, а до полного очищения залива должен пройти еще около 1 года. По черной линии на рисунке 3б понятно, что авария в Онежском заливе оказывает значительное влияние на весь водоем, поскольку время нахождения мазута в море в любом случае исчисляется годами. Согласно модельным расчетам, все районы Белого моря испытали воздействие утечки мазута в 2003 г.

Заключение

Воспроизведено распределение нефтяного пятна из портов Белого моря. При критическом отсутствии данных наблюдений представлены трассеры и время распространения данного вида загрязнителя из портов Белого моря на 10-е сутки после разлива, тенденции перемещения пятна нефти. Показано, что наибольшую опасность в плане утечек мазута и нефти представляет Онежский залив. Загрязнитель из этого района моря будет последовательно проходить из самого залива, надолго в нем задерживаясь (несколько лет), далее распространяться в Бассейн, Двинский залив, Горло, смещаясь течениями в сторону берега. Была смоделирована авария сентября 2003 г. в Онежском заливе, когда в воду поступило 54 т мазута, и рассмотрено влияние этой аварии на все районы моря. Согласно модельным расчетам, после аварии мазут находился в Онежском заливе около 5 лет, результаты согласуются с данными, имеющимися в открытых источниках. Представление нефти как плавучей примеси, а мазута как трехмерной примеси при моделировании оправдано с точки зрения учета их распространения в морской среде в зависимости от характера течений и ветровых условий. Программный комплекс JASMINE позволяет задавать концентрацию вещества и скорость его осаждения.

Конфликт интересов

Финансирование

Библиографическая ссылка

Толстиков А.В. , Чернов И.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В БЕЛОМ МОРЕ // Успехи современного естествознания. 2025. № 10. С. 36-43;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38440 (дата обращения: 09.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38440