Экологический процесс биотического перекрестного опыления цветковых растений имеет огромное значение как для воспроизводства популяций естественно произрастающих растений, так и для сельского хозяйства, где эффективный перенос пыльцы выступает обязательным элементом агротехники многих овощных, плодовых, технических и кормовых культур [1]. Важность опыления как жизнеобеспечивающей функции отмечалась еще в первых работах по проблематике экосистемных услуг (далее по тексту – ЭУ), однако основной массив исследований опыления как ЭУ стал формироваться с начала 2000-х гг., что связано с ростом мирового спроса на культуры, урожайность и качество семян которых зависят от перекрестного опыления, и сокращением популяций диких опылителей [2]. Согласно исследованиям, наиболее эффективными насекомыми-опылителями являются пчелы (надсемейство Apoidea, секция Anthophila), поскольку регулярное посещение цветков является типичным элементом их поведения, а размер тела и характер опушения позволяют переносить большой объем пыльцевого груза [3, 4]. Ведущая роль в опылении сельхозкультур принадлежит домашним медоносным пчелам (Apis mellifera), однако количество их семей зачастую недостаточно для насыщенного опыления возделываемых культур, и, кроме того, медоносная пчела показывает низкую эффективность в опылении ряда растений [5]. Доказано также, что сочетание опылительной деятельности медоносных и диких пчел способствует повышению урожайности даже тех культур, на которых медоносная пчела работает вполне эффективно [6]. Приблизительно 9,5 % мировой сельскохозяйственной продукции приходится на культуры, опыляемые дикими пчелами [7]. На территории России представлено 7 семейств пчел [8].

Исследования, направленные на включение оценок ЭУ в процесс управления агроландшафтами, приобретают в настоящее время особенную актуальность [2, 9]. В контексте опыления сельхозкультур управление должно быть нацелено на сохранение численности, видового и функционального разнообразия диких насекомых, выступающих эффективными опылителями энтомофильных растений, возделываемых в конкретной местности. На обеспеченность сельхозугодий определенной территории опылителями влияет не только применяемая агротехника (технология распашки, применение инсектицидов и гербицидов и др.), но и структура земельного покрова агроландшафта: соотношение площадей и взаимное расположение разных типов угодий [10]. Целью настоящего исследования является оценка ЭУ опыления в агроландшафте с высокой долей неиспользуемых сельхозугодий при изменениях структуры земельного покрова, связанных с внедрением различных сценариев использования залежных земель.

Материалы и методы исследования

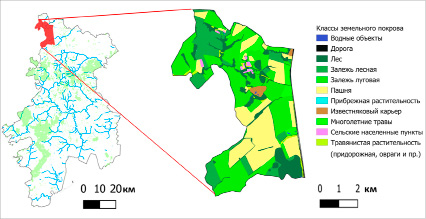

В качестве модельной территории для оценки ЭУ опыления на крупномасштабном уровне выбран агроландшафт площадью 42 км2, расположенный в северо-западной части Веневского района Тульской области, в подзоне широколиственных лесов (рис. 1). Выбор территории исследования обоснован ее однородностью по почвенным условиям (оподзоленные черноземы), сравнительно высоким разнообразием классов земельного покрова и типов сельхозугодий (в том числе полевые севообороты с рапсом и многолетние травы с бобовым компонентом) и очень высокой долей залежей на разной стадии постагрогенной сукцеcсии.

Рис. 1. Расположение модельной территории на карте Веневского района и карта земельного покрова

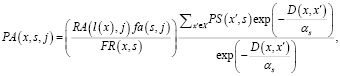

Оценка предоставленного объема ЭУ опыления в границах модельной территории проводилась в программной среде InVEST Crop Pollination. Данная программа позволяет рассчитать и визуализировать на карте относительный индекс обилия опылителей (далее по тексту – ИОО) по методике, предложенной в работе [11]. Данная модель (называемая моделью Лонсдорфа) является формализацией концептуальной схемы, описывающей процессы распределения опылительной деятельности в ландшафте и влияние изменений в сельскохозяйственном землепользовании на ЭУ опыления [12]. В основе модели лежит предпосылка о том, что для устойчивого существования популяций диких пчел в ландшафте необходимы два базовых ресурса – субстрат гнездования и кормовые растения в пределах дальности фуражировочных полетов от гнезда [11]. В качестве входных данных в программу InVEST требуется карта земельного покрова и оценка параметров доступности обоих типов ресурсов для каждого класса земельного покрова, представленная в виде в виде двух таблиц – биофизической таблицы и таблицы гильдий [13]. ИОО (PA) рассчитывается по формуле

(*)

(*)

где RA – индекс относительного обилия цветочных ресурсов для класса земельного покрова l в сезон j; PS – индекс источников опылителей, вычисляемый по данным биофизической таблицы и таблицы гильдий; FR – индекс кормовых ресурсов для вида (гильдии) s; fa –показатель фуражировочной активности вида s в сезонj; D (x, x') – расстояние между пикселями х и х'; α – средняя дальность полета вида s (м).

Карта земельного покрова модельной территории (рис. 1) создана на основе классификации космического снимка WorldView-2 (от 21.08.2021) с пространственным разрешением 2 м с постобработкой. Флористический состав фитоценозов разных классов земельного покрова определялся в ходе полевых геоботанических исследований (2021–2023 гг.) по стандартным геоботаническим методикам. В границах объекта исследования выделено 11 классов земельного покрова, различающихся по категориям земель и важным для оценки опыления параметрам. Наибольшую долю в структуре земель имеют залежи на луговой стадии постагрогенной сукцессии (42,6 %), на которых сформированы разнотравно-вейниковые ассоциации, образующие в течение вегетационного периода нектарно-пыльцевой конвейер. Доля пашни (полевых севооборотов с энтомофильным компонентом) составляет 20,7 %. Мелколиственные лесные массивы и полезащитные лесополосы в совокупности занимают 12,7 % площади. В то же время залежи, покрытые мелколиственной древесной растительностью, по площади превышают леса: их доля достигает 16,7 %.

В табл. 1 представлена таблица гильдий, отражающая значимые для опыления сельхозкультур характеристики представленных на территории экологических групп диких пчел (гильдий): субстрат гнездования, период лёта по месяцам вегетационного периода, средняя дальность фуражировочных полетов и относительное обилие в сообществе. В основу проведенного для целей настоящей работы анализа апидофауны был положен аннотированный список видов ООПТ «Урочище Излучина», расположенной на территории Веневского района [14]. В анализ включено 99 видов диких гнездостроящих пчел из 6 семейств (Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Melittidae, Megachilidae, Apidae). Первичным критерием для выделения гильдий выступал субстрат гнездования – почва, готовые полости, открытые места или мертвая древесина (перечень субстратов по [8]). Проведенный анализ позволил разделить обитающие на территории виды на 7 гильдий: шмели (Bombus); одиночные пчелы, гнездящиеся в мертвой древесине (Wood-nesting); одиночные пчелы, гнездящиеся в готовых полостях (Cavity-nesting); одиночные роющие пчелы весенне-раннелетней фенологической группы (Ground-solitary1); одиночные роющие пчелы летней группы (Ground-solitary2); одиночные бивольтинные виды с растянутым периодом лёта (Ground-solitary3); роющие пчелы с растянутым периодом лёта, ведущие примитивно-эусоциальный или субсоциальный образ жизни.

Таблица 1

Таблица гильдий

|

Гильдия |

Субстрат гнездования |

Активность по месяцам |

Дальность полета, м |

Обилие |

|||||||

|

Готовые полости |

Древе-сина |

Откр. места |

Почва |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

|||

|

Bombus |

0 |

0 |

1 |

0 |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

500 |

0,2 |

|

Wood-nesting |

0 |

1 |

0 |

0 |

0,05 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

0,05 |

300 |

0,1 |

|

Cavity-nesting |

1 |

0 |

0 |

0 |

0,05 |

0,35 |

0,35 |

0,2 |

0,05 |

200 |

0,14 |

|

Ground- solitary1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0,33 |

0,34 |

0,33 |

0 |

0 |

250 |

0,14 |

|

Ground- solitary2 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0,35 |

0,35 |

0,3 |

0 |

100 |

0,14 |

|

Ground- solitary3 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

0 |

370 |

0,1 |

|

Ground-social |

0 |

0 |

0 |

1 |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

400 |

0,18 |

Таблица 2

Биофизическая таблица

|

Класс земельного покрова |

Субстрат гнездования (доступность) |

Цветущие растения по месяцам (проективное покрытие) |

|||||||

|

Готовые полости |

Древесина |

Откр. места |

Почва |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

|

|

Залежь луговая |

0,4 |

0 |

0,9 |

0,2 |

0,5 |

0,5 |

0,75 |

0,6 |

0,4 |

|

Залежь лесная |

0,35 |

0 |

0,9 |

0,3 |

0,5 |

0,45 |

0,4 |

0,4 |

0,3 |

|

Древесная растит. |

0,3 |

1 |

0,9 |

0,2 |

0,5 |

0,45 |

0,3 |

0,3 |

0,2 |

|

Луг |

0,4 |

0 |

0,9 |

0,3 |

0,5 |

0,5 |

0,75 |

0,6 |

0,4 |

|

Вода |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Прибрежная растит. |

0,4 |

1 |

0,9 |

0,3 |

0,5 |

0,5 |

0,75 |

0,6 |

0,4 |

|

Пашня |

0,01 |

0 |

0,2 |

0,05 |

0,2 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

0,05 |

|

Многолетние травы |

0,05 |

0 |

0,7 |

0,2 |

0,05 |

0,7 |

0,7 |

0,6 |

0,1 |

|

Населенные пункты |

0,3 |

0,4 |

0,7 |

0,3 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,2 |

0,1 |

|

Известн. карьеры |

0 |

0 |

0,05 |

0,05 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0 |

|

Дороги |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Значения параметров, приведенных в таблице гильдий, оценивались на основе литературных сведений об экологических особенностях составляющих гильдии видов в географически близких к Тульской области регионах.

Биофизическая таблица 2 отражает параметры классов земельного покрова, значимые с точки зрения опыления. Доступность субстратов гнездования и значения проективного покрытия цветущих энтомофильных растений установлены глазомерно в ходе полевых выездов в Веневский район (летний период 2021–2023 гг.).

Результаты исследования и их обсуждение

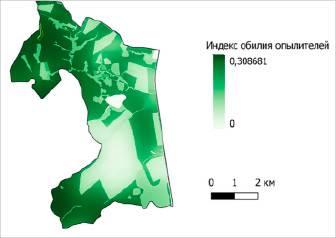

Подготовленные входные данные были загружены в среду InVEST Crop Pollination для расчета ИОО и визуализации его распределения на карте модельной территории. Обеспеченность ландшафта опылением в июле во время массового цветения ярового рапса отражена на рис. 2. Значения индекса варьируют от 0 на полностью непригодных для пчел классах земельного покрова (асфальтированные дороги, вода) до 0,308 на залежах.

Рис. 2. Карта распределения ИОО на модельной территории

По карте визуально различима разница между пахотными землями и естественными экосистемами соизмеримых с ними площадей. Средние пиксельные значения ИОО по каждому классу земельного покрова отражают ценность каждого из них в качестве местообитания пчел-опылителей. Особый интерес в контексте данного исследования представляет ИОО на обрабатываемых пахотных землях: в границах модельной территории его значения находятся в диапазоне 0,002–0,266, снижаясь от краев полей к центру. Исходя из этих показателей, пахотные угодья значительно уступают по обилию опылителей залежным и другим естественным экосистемам, а их обеспеченность опылением в первую очередь зависит от сопредельных естественных экосистем.

Оценка обеспеченности сельхозугодий опылением требуется не только для сопоставления ИОО разных видов угодий и выявления источников опылителей в агроландшафте, но и для сравнения различных сценариев развития территории. В региональной программе по развитию сельского хозяйства Тульской области большое внимание уделяется работе по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель [15]. Как показано выше, залежные земли имеют значительную ценность для поддержки опылителей в ландшафте, поэтому особый интерес представляет состояние ЭУ опыления в случае введения в оборот всех заброшенных угодий. На рис. 3, b, приведена карта земельного покрова, соответствующая этому сценарию: доля пахотных земель в пространственной структуре землепользования при реализации данного сценария возрастает с 20,7 до 78,9 %. Введение залежей в оборот значительно увеличивает пахотные площади исследуемого агроландшафта, однако ликвидация источников кормовых и гнездовых ресурсов на залежах приводит к снижению обеспеченности сельхозугодий опылением.

Отмечено, что одним из эффективных инструментов охраны диких опылителей является сохранение небольшой доли залежных земель в качестве энтомологических микрозаказников [5]. На рис. 3, с, представлен возможный сценарий пространственного расположения микрозаказников на модельной территории. Целесообразно сохранить такие участки залежей, которые в случае распашки (сценарий – рис. 3, b) демонстрировали бы значения ИОО близкие к 0. Оценка сценария 3c в программе InVEST показывает, что при незначительном сокращении площади используемой пашни создание микрозаказников приводит к росту основных показателей распределения ИОО, в том числе минимального значения индекса, которое приближается к соответствующему показателю при текущем сценарии землепользования с высокой долей заброшенных угодий (табл. 3).

Рис. 3. Карта земельного покрова (сверху) и распределения ИОО (снизу): а) текущая структура землепользования (на 2021 г.); b) введение в оборот всех залежей; с) создание микрозаказников

Таблица 3

Статистические показатели ИОО при различных сценариях использования залежных земель

|

Сценарий землепользования |

Текущая ситуация |

100 % введение залежей в оборот |

Создание микро-заказников |

|

Доля пашни (%) |

20,7 |

78,8 |

74,7 |

|

ИОО – max |

0,266 |

0,115 |

0,184 |

|

ИОО – mean |

0,073 |

0,026 |

0,050 |

|

ИОО – min |

0,024 |

0 |

0,019 |

|

ИОО – st.dev |

0,027 |

0,008 |

0,016 |

Заключение

Приведенная в настоящей работе оценка ЭУ опыления в среде InVEST позволяет выявлять ценность разных типов угодий с точки зрения поддержания устойчивых популяций диких пчел-опылителей и сравнивать различные сценарии сельскохозяйственного землепользования, в частности использования уже сформированных экосистем залежей, для улучшения состояния ЭУ опыления культурных растений. Результаты оценки демонстрируют высокую ценность залежных земель на луговой и лесной стадиях сукцессии и перспективность превращения небольшой доли залежей в энтомологические микрозаказники при вводе в оборот необрабатываемых земель.

Данный подход к оценке ЭУ опыления может быть использован при внутрихозяйственном землеустройстве, направленном на организацию рационального использования земель сельхозназначения и, в частности, на повышение обеспеченности возделываемых энтомофильных культур перекрестным опылением.

Библиографическая ссылка

Анпилогова Д.Д. ОЦЕНКА ЭКОСИСТЕМНОЙ УСЛУГИ ОПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ АГРОЛАНДШАФТОВ // Успехи современного естествознания. 2024. № 2. С. 8-14;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38212 (дата обращения: 17.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38212