Углеродистые терригенные толщи являются важнейшими металлотектами, вмещающим золото-черносланцевое оруденение [1, 3]. Однако, наибольшими перспективами обладают такие черносланцевые толщи, где наблюдается переход от низкотемпературной гексагональной к высокотемпературной моноклинной фазе пирротина [4]. Цель настоящего исследования – выявление перспектив терригенных разрезов убинской свиты на золото-черносланцевое оруденение в пограничных районах Республики Алтай и Кемеровской области.

Результаты исследований. Черносланцевая убинская свита широко распространена в пограничных участках указанных субъектов Российской Федерации, отвечающих переходу от Горной Шории к Горному Алтаю. Наибольшее распространение убинского металлотекта отмечается в районе рек Кубани, Мунжи в Кемеровской области и в районах рек Малой Иши и её притоков (Карым, Кара-Торбок и др.).

Потенциальное Кубанское рудное поле расположено в среднем течении р. Кубань (левый приток р. Мунжи). Рудолокализующий металлотект представлен существенно углисто-глинисто-сланцевыми образованиями убинской свиты.

Для всех разностей пород убинской свиты характерно высокое соотношение FeO:Fe2O3, подтверждающее восстановленный характер среды осадконакопления. По петрохимическим соотношениям А-S-C с параметрами:

А=Al2O3 – (CaO+Na2O+K2O), S=SiO2 – (Al2O3+Fe2O3 + MgO+CaO), C= CaO+MgO

породы убинской свиты Горного Алтая и Горной Шории попадают в поля карбонатно-углеродистой и терригенно-углеродистой формаций натровой щёлочности. Зоны сульфидной минерализации в черносланцевых разрезах убинской свиты совмещают в себе полигенные образования: более ранние сульфидные гидротермально-осадочные и эксгаляционно-осадочные, метаморфогенные и наложенные гидротермальные минеральные ассоциации. Последние локализованы в зоне трещиноватости субширотной ориентировки, субсогласной с напластованием пород и приурочены к ядру запрокинутой антиклинальной складки 3 порядка. В зоне отмечаются: послойные выделения пирита мощностью от 1 до 10 мм, прослои углеродистых чёрных сланцев, карбонатов (доломит, сидерит) мощностью 5-20 см, а также сидерит-пиритовые конкреции размерами до 5х10 см. В конкрециях отмечаются пирит и пирротин.

Местами слоистые руды образуют своеобразный «рудный флиш». В целом для участка с зоной сульфидизации на проявлениях Кубань, Карым реставрируются локальные палеовпадины, фиксируемые появлением маломощных лав и силлов долеритов, резким увеличением мощности чёрных углистых сланцев, прослоев карбонатного состава, обилием сульфидной минерализации. По разрезу устанавливается, что разгрузка эксгаляционных растворов-рассолов происходила в непосредственной близости от локальной палеовпадины.

Кубанское проявление представлено зоной сульфидизации мощностью около 25,0 м, и протяжённостью более 0,5 км, в которой проявлены флюидизиты кварц-карбонат-графитового состава в виде прожилков мощностью от 1 до 5 см, сопровождаемые сульфидной минерализацией. Сами рудовмещающие углистые сланцы содержат «мучнистый» пирит 1 генерации, развитый по плоскостям сланцеватости. Нередко пирит образует сегрегационные скопления, которые постепенно переходят в линзочки и слойки. Реже отмечаются линзочки и прослои сланцев, обогащённых коллофаном. В зоне также проявлена 2-я генерация пирита (комбинация куба и октаэдра, куба и пентагон-додекаэдра), образующая вкрапленность, линзочки и прослои мощностью до 0,1-0,5 см. Комбинированные формы пирита ассоциируют с марказитом, футлярообразным колломорфным пиритом и длиннопризматическим и игольчатым арсенопиритом в сланцах и алевросланцах. В этой же ассоциации отмечается магнетит. Гидротериальная минерализация представлена прожилками кварца, кварц-карбонатного состава с вкрапленностью пирита третьей генерации, реже пирротина, халькопирита. Зона сопровождается роями даек габброидов, спессартитов, диоритов и малыми телами такого же состава, близкими по составу к шошонитовой серии.

Визуально различимы 3 генерации пирита, арсенопирит, реже пирротин, халькопирит, сфалерит. Изредка отмечаются тонкие прожилки цеолита, образующего мелкие призматические прозрачные кристаллики длиной до 1 мм. Мощность таких прожилков 1-2 мм. По результатам минералогического анализа проб – протолочек пирит представлен мышьяковистой разностью. Местами отмечается и тонкоигольчатый арсенопирит. Содержание сульфидов варьирует от 5 до 20 %, иногда достигая 30 %.

Наличие мышьяковистого пирита и арсенопирита, а также специфических метасоматитов в виде прожилков мощностью 0,5-5 см (кварц-карбонат-углистых, кварц-антраксолитовых с сульфидами) указывает на возможность присутствия в зоне «упорного» золота, сосредоточенного в пирите и арсенопирите, а также сростков золота с мышьяковистым пиритом. Спектрохимическим анализом содержания золота в опробованной части зоны составляют от следов до 3,5 г/т. В хвостах бороздовых проб обнаружено золото от пылевидных выделений до 0,3 мм. В арсенопирите концентрации золота варьируют от 95 до 140 г/т. В пробе-протолочке из лимонитов «железной шляпы» определены 11 знаков золота.

Чаще всего слоистые сульфидные руды в убинской свите локализуются в чёрных глинистых сланцах с содержаниями Сорг от 0,5 до 5 %, (среднее 2 %), реже – свыше 5 %. Концентрации сульфидной серы в сланцах за пределами зон сульфидизации варьируют от 0,05 до 0,5 % (среднее 0,08 %). Сульфиды в зонах золото-сульфидного типа представлены пиритом нескольких генераций, пирротином, реже – сфалеритом, халькопиритом, ильменитом, спорадически арсенопиритом. Они ассоциируют с кварцем, доломитом, анкеритом, реже – афросидеритом состава (Fe2.4Mg1.7)4.1 (Al1.6Fe0.62Ti0.18)2.48 Al1.2Si3.53O9.46 (OH)8.85. Слоистые руды образуют тонкополосчатый «рудный флиш» с чередующимися прослоями сульфидов мощностью от 1 до 15 мм, силицилитов (0,5-1 см мощностью), углистых сланцев (0,5-2 см). Иногда они смяты в мелкие складочки с амплитудой от 1 до 5 см. Нередко прослои сульфидов переходят в тонко-вкрапленные директивные образования моно- и дисульфидов железа среди углисто-глинистых сланцев. Местами отмечаются линзочки «мучнистого» пирита длиной от 3 до 11 см и мощностью от 0,5 до 3 см. с вкрапленностью ильменита. В составе убинской свиты слоистые и линзовидно-вкрапленные сульфидные руды распространены на двух уровнях: нижнем (среди алевролитов и чёрных сланцев, р. Мунжа) и верхнем (среди хлорит-серицитовых сланцев с углистым материалом, р. Коура). В первом случае сульфидные руды локализуются в горизонте радиоляритов с углистым материалом мощностью 5-10 м, во втором – тесно ассоциируют с силицилитами тонкомозаичного сложения. Слоистые руды характеризуются повышенными содержаниями Cu (0.05 –0.6 %), Zn (0.03-0.9 %), аномальными концентрациями Pb, W, Mo, V, Pb, Ag, Pt, Pd, Rh, Au. Содержания последнего варьируют от 0,05 до 3,5 г/т.

Микроскопическое и физико-химическое изучение сульфидов в рудах показало, что доминирующий пирит в слоистых рудах рек Кубани, Мунжи, Ушпы, Крыма, Кара-Торбока представлен несколькими генерациями. Наиболее ранняя из них образована фрамбоидальным пиритом. Индивидуальные фрамбоиды имеют размеры 10-30 микрон. Чаще встречаются кластер-фрамбоидальные скопления шарообразной формы размерами 120-180 микрон. В центре индивидов фрамбоидов различимы мелкие кристаллики правильной кубической формы, погружённые в гель-пирит. Периферия фрамбоидов опоясана тонкой каёмкой гель-пирита в смеси с органическим веществом. Микроструктура фрамбоидов относится к низкоупорядоченному композиционному типу с разноразмерными глобулитами. На периферии линзочек “мучнистого” пирита отмечаются фрамбоиды размерами 20-30 микрон с высокоупорядоченным композиционным типом. Во всех случаях фрамбоидальный пирит имеет недостаток серы относительно стехиометрии соотношений Fe и S в его формуле (табл. 1). Он также характеризуется самыми низкими значениями ТЭДС. Величина δ34S варьирует от +12,13 до +12,21 ‰. Вероятно увеличение в составе серы концентраций тяжёлого изотопа происходило за счёт сульфатов морской воды.

Последующие генерации пирита образовались в результате метаморфических процессов. Пирит II формирует метакристаллы сложных форм (комбинации кубического и октаэдрического габитусов) размером 0,3-5мм. Иногда в крупных метакристаллах отмечаются ядра, сложенные фрамбоидальным дисульфидом железа. В отличие от первой генерации в нём наблюдается избыток серы относительно стехиометрической формулы и уменьшение концентраций тяжёлого изотопа серы и содержаний золота от 0,2 до 1,2 г/т (на разных участках величины разные, но однонаправлены). Скорее всего кинетика изменений изотопных отношений с деплетированием второй генерации тяжёлой серой вызвана эффектом Сорэ в результате повышения температуры в процессе метаморфических преобразований [6]. Такое фракционирование изотопов серы сопровождается параллельным снижением концентраций золота в пирите II, увеличением его плотности и ТЭДС.

Аналогичный характер изменений концентраций тяжёлого изотопа серы и золота наблюдается в процессе десульфуризации фрамбоидального пирита и превращении его в пирротин. Повсеместно в зёрнах пирротина и по его периферии отмечаются мелкие квлючения ильменита и рутила, образующиеся в результате высвобождения титана и пирита 1 генерации. По р. Мунжа и Кубань состав пирротина близок к смайтиту (Fe9S11). В ходе метаморфизма пирит-обогащённых сланцев алевросланцев и алевролитов, помимо превращения пирита в гексагональный пирротин, в метаморфических флюидах образуется избыток серы [7]. Местами в ассоциации с пирротином отмечаются тонкие выделения халькопирита, который, вероятно, обязан превращению пирита с высоким содержанием меди в моносульфид железа. Этот процесс протекает в закрытой системе, где эволюционирующие флюиды равновесны с породой (эффект группового улетучивания изотопов). Магнитуда эффекта варьирует в прямой зависимости от количества летучих в соответствии с масс-балансовыми взаимоотношениями [8]. Эта величина варьирует от 1.02 до 1.49 ‰ и сопровождается снижением концентраций золота от 1,1 до 1,9 г/т.

Пирит III имеет максимальный дефицит железа в формуле, высокие значения ТЭДС, плотности минерала и концентрации золота. Обращают на себя внимание очень высокие концентрации золота в пирите III генерации участка Кубань, в несколько раз превышающие количества металла на других участках.

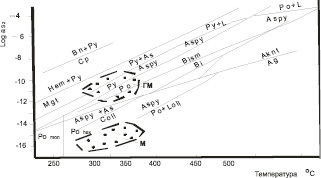

По соотношениям Т-logS2 в гидротермальном этапе наблюдается значительно более высокая активность серы во флюидах на участке Кубань (рисунок).

Некоторые физические и химические характеристики сульфидов золото-сульфидного оруденения участка в терригенных толщах Горной Шории и Горного Алтая

|

Объекты и свойства сульфидов |

Пирит I |

Пирит II |

Пирит III |

Пирротин |

|

Кубань(Є1) |

FeS1,98 |

FeS2,12 |

FeS2,20 |

Fe9S10 – Fe13S14 |

|

ТЭДС,мгв/град |

(-18)-(+77) |

(+150)-(+155) |

(+190)-(+202) |

(+8,3)-(+9,5) |

|

Тип проводимости |

n-p |

n |

p |

- |

|

Плотность,г/см3 |

5,05 |

5,13 |

5,15 |

4,62-4,64 |

|

δ34S,‰ |

+2.17 |

+1.45 |

+4.17 |

+10.23 |

|

Au,г/т |

2,8 |

2,3 |

18,7 |

2,5 |

|

Карым (Є1) |

FeS1,97 |

FeS2,11 |

FeS2,21 |

Fe9S11-Fe12S13 |

|

ТЭДС,мгв/град |

(-10)-(+84) |

(+148)-(+153) |

(+188)-(+200) |

(+8,2)-(+9,3) |

|

Тип проводимости |

n-p |

n |

p |

- |

|

δ34S,‰ |

+2.15 |

+1.47 |

+4.18 |

+10.22 |

|

Au,г/т |

2,5 |

2,2 |

17,7 |

2,4 |

Примечание. Анализы выполнены в лабораториях Ростовского госуниверситета, ИМГРЭ (г. Москва).

Диаграмма log a S2 – температура [5] для руд метаморфогенного и гидротермально-метасоматического этапов участка Кубань. Этапы минерализации показаны областями жирных точек на диаграмме: М – метаморфогенный; Г-М – гидротермально-метасоматический; Log aS2 – логарифм активности сульфидной серы; Aknt – акантит, Aspy – арсенопирит, Bn – борнит, Cp-халькопирит, Hem-гематит; L – раствор, Loll-лёллингит, Mgt – магнетит, Po – пирротин, Po mon – пирротин моноклинный, Pohex – пирротин гексагональный

Важное поисковое значение приобретает выяснение в рудном поле в составе убинской свиты положения разрезов с высокотемпературной фазой моноклинного пирротина, фиксирующего границу пирит-пирротинового перехода в процессе прогрессивного метаморфизма толщи. Такая граница была установлена на золото-черносланцевом месторождении Мурунтау в Кызыл-Кумах [4]. Установлено, что максимальное развитие золото-сульфидно-кварцевого оруденения в черносланцевых разрезах бесапанской свиты на месторождении Мурунтау находится выше границы пирит-пирротинового перехода. Моноклинный ферромагнитный пирротин создаёт площадные магнитные аномалии, интенсивность которых указывает на положение указанного перехода. Эффект перехода пирита в пирротин происходит с выделением серы и углерода по реакции 2FeS2+H2O+C=2FeS+2H2S+CO2. Высвобождаемый в результате реакции синметаморфогенный флюид обогащается смесью летучих компонентов (CO2, H2S), которые поднимаются вверх. Таким образом, выше пирит-пирротинового перехода создаётся геохимический барьер для последующих гидротермальных растворов, где и происходит формирование наиболее богатого золотого оруденения.

Такой переход обнаружен нами в районе распространения терригенных образований убинской свиты самых её верхов по притокам р. Малая Иша (Карым, Кара-Торбок, Токшуюк и другим). В этом районе обнаружены такие же слоистые образования в виде «рудного флиша» с наложенными на них гидротермальными кварцево-сульфидными агрегатами с золотом. Здесь выделяется несколько перспективных участков на золото-черносланцевое оруденение. Наиболее перспективным является Потенциальное Карымское рудное поле, приуроченное к терригенным образованиям убинской (Є1) и кубойской (D1) свит, осложнённым субмеридиональными и северо-восточными разломами. В рудном поле фиксируются площадные аномалии в коренных породах и линейные потоки золота в рыхлых отложениях, а также проявление Карым. Повышенная золотоносность приурочена к груботерригенным пачкам убинской и кубойской свит. В неизменённых породах содержания золота достигают 0,03 г/т. В окварцованных алевролитах содержание золота составляет 0,7-2,1 г/т. Близкие физические и химические параметры сульфидов к таковым Кубанского проявления имеют и сульфиды проявления Карым (таблица).

Юго-западнее проявления Карым в коре выветривания терригенных образований убинской свиты локализуется проявление Токшуюк, расположенное в верховьях одноименного ручья (правый приток р. Малая Иша). По потоку рассеяния здесь установлено содержание золота 3г/т (спекторохимическим методом) и 1,6 г/т пробирным анализом. В коре выветривания в песчанистом прослое мощностью 5-16 см, обогащённом лимонитизированным пиритом, золото установлено в 4 пробах в количествах от 0,01 до 01 г/т. Вблизи проявления выявлены шлиховые потоки и площадные ореолы золота в коренных породах, приуроченных к зонам влияния Малоишинского и Каракольского разломов.

Многие участки развития сульфидизации и окварцевания в углеродисто-терригенных пачках убинской свиты не опробованы и не анализировались на золото. Так в правом борту р.Учек карьером вскрыт черносланцевый разрез убинской свиты, пронизанный дайками долеритов, лампрофиров редко гранит-порфиов, сопровождающиеся зонами окварцевания и сульфидизации мощностью до 10 м. Аналогичные зоны сульфидизации и окварцевания отмечены в верховъях р. Карым и вблизи одноименного перевала.

Интерпретация результатов. Приведенные материалы показывают, что золото-черносланцевое оруденение на юге Кемеровской области и в северной части Республики Алтай в составе убинской свиты имеет специфические черты локализации. Как правило, оно приурочено к локальным палеовпадинам, с повышенной карбонатностью, углеродистостью и сульфидизацией разреза. Местами отмечаются туфы и маломощные лавы и силы базальтоидов. Они сопровождаются дайковыми образованиями, включающими долериты, спессартиты, диориты, редко гранит-порфиры, шошонитовой серии, как это имеет место на гигантском золото-черносланцевом месторождении Мурунтау [2]. Наиболее благоприятными для локализации золото-черносланцевого оруденения являются разрезы убинской свиты с высокотемпературной моноклинной фазой пирротина.

Выводы

Наиболее перспективными металлотектами для локализации золото-черносланцевого оруденения являются разрезы с повышенной карбонатностью, сульфидизацией, маркирующие локальные палеовпадины.

Такие участки сопровождаются дайковой серией долеритов, спессартитов, гранит-порфиров шошонитовой серии.