Магмо-рудно-метасоматические системы (МРМС) разного профиля представляют собой комплексные системы, в которых магматизм, метасоматоз и рудогенез динамические взаимосвязаны и определяют важнейшие связи магматизма и оруденения [3]. Актуальность исследования МРМС определяется тем, что оно затрагивает фундаментальную проблему связи рудогенерирующего магматизма и оруденения. Цель исследования – изучить Актуринскую МРМС, в которой помимо ранее описывавшихся медно-золотых руд, установлены повышенные концентрации платиноидов и рения.

Комплексная актуринская медно-благородно-металльная система

Актуринская МРМС приурочена к Курайской зоне. Магматической составляющей Актуринской системы является Актуринский интрузивный массив, сложенный диоритами, гранодиоритами, гранитами. Потенциальная рудоносность магматитов определяется параметрами флюидного режима. По некоторым рудогенерирующим магматитам Курайской зоны, в том числе и Актуринской МРМС, впервые определены параметры флюидного режима, позволяющие оценивать их потенциальную рудоносность. Некоторые параметры флюидного режима и петрохимические показатели магматитов, играющие определяющую роль в рудогенезе Курайской рудной зоны, приведены в табл. 1.

Гранитоиды Актуринской МРМС относятся к слабо-контаминированному I-WC типу. Кварцевые диориты Актуринской МРМС характеризуются оптимальным режимом магматогенных флюидов и судя по величинам фугитивности кислорода и восстановленности флюидов потенциально перспективны не только на формирование золотого, но и медного оруденения. Из всех проанализированных пород кварцевые диориты Актуринской МРМС характеризуются самыми высокими показателями кислотности среды (Уb= 193,2). По этим признакам, а также и тем, что кварцевые диориты и гранодиориты относятся к I- типу гранитов слабо контаминированному, они имеют некоторое сходство с Синюхинской МРМС, которая также генерировала сложное медно-золоторудное оруденение. Система характеризовалась высокой окисленностью и кристаллизация кварцевых диоритов Актуринской МРМС осуществлялась выше магнетит-гематитового буфера. Большинство же параметров флюидного режима Актуринской МРМС весьма близки к таковым для гранитоидов петротипического Топольнинского массива, с которым связано золото-медно-скарновое и золото-черносланцевое оруденение Солонешенского рудного района [2, 4].

Таблица 1

Некоторые параметры флюидного режима гранитоидов Курайской зоны (фугитивности и парциальные давления даны в барах)

|

Рудогенерирующие магматиты (типы гранитов) |

T, °C |

lg fO2 |

fH2O |

pH2O |

pCO2 |

pH2O+ pCO2/ pH2O |

lgfHF/fHCl |

MHF |

kвос |

Уb |

|

Актуринская магмо-рудно-метасоматическая система (МРМС) |

||||||||||

|

Кварцевые диориты (I-WC) |

780 |

-7,1 |

933 |

1050 |

1450 |

2,38 |

-2,42 |

-0,025 |

0,19 |

193,2 |

|

Гранодиориты |

760 |

-8,5 |

955 |

1100 |

1500 |

1,73 |

-2,5 |

-0,12 |

0,25 |

193,5 |

|

Тыдтугемская МРМС |

||||||||||

|

Дайки гранит-порфиров (A) |

680 |

-9,9 |

370 |

750 |

250 |

1,22 |

-0,86 |

-0,41 |

0,11 |

191,9 |

|

Коксаирская МРМС |

||||||||||

|

Субвулканические гранит-порфиры (A) |

640 |

-8,8 |

580 |

900 |

600 |

1,67 |

-0,81 |

0,36 |

0,13 |

192,2 |

|

Таджилинская МРМС |

||||||||||

|

Гранодиориты (I-MC) |

685 |

-15,5 |

765 |

1000 |

1400 |

2,4 |

-1.98 |

-0,058 |

0,72 |

190,8 |

|

Кызкынорская МРМС |

||||||||||

|

Керсантиты (дайка) (SH) |

745 |

-11,1 |

972 |

1110 |

1690 |

2,52 |

-3,28 |

0,23 |

0,45 |

186,6 |

Примечание. Т, ºС – температура кристаллизации в градусах; lg fO2 – логарифм фугитивности кислорода; fH2O – фугитивность воды; pH2O, pCO2 – парциальные давления воды и углекислоты, соответственно; lgfHF/fHCl – отношение фугитивностей плавиковой и соляной кислот во флюидах; pCO2+pH2O/pH2O – отношение суммы парциальных давлений углекислоты и воды к парциальному давлению воды; Kвос – коэффициент восстановленности флюидов по Ф.А. Летникову; Уb – условный потенциал ионизации биотита по В.А. Жарикову; MHF – концентрации плавиковой кислоты во флюиде (моль/дм3) по A. Аксюк [1]; типы гранитоидов: I-WC- I – тип гранитов слабо контаминированный; I-MC – I-тип гранитов умеренно-контаминированный; A – анорогенный А-тип гранитов; SH-шошонитовая серия.

В пределах рудного поля выделяются 2 участка: Актуринский и Верхне-Актуринский. Рудная составляющая Актуринской МРМС представлена скарновыми телами, распространенными в пределах Актуринского массива и его экзоконтактах, от небольших (первые метры и десятки метров) изометричных тел, до линейных – мощностью до 70 м и протяженностью более 500 м. Основную роль среди метасоматитов имеют скарны. Скарнируются интрузивные образования в виде вкрапленности геденбергита, а также экзоконтактовые известняки баратальской свиты, крупные ксенолиты последних в образованиях массива, зоны дробления. Основная часть массива, кроме северного и северо-восточного окончания перекрыта ледниковыми – катафлювиальными образованиями Курайской впадины, поэтому информативность в плане скарнообразования Актуринского массива не полноценна, общая площадь скарнов 0,09 кв.км. Для скарнов характерна вкрапленность халькопирита (до 10 %) с типичным налетом малахита по трещинкам, содержание золота (данные спектрального анализа) от 0,3 до 2,0 г/т, Cu 0,5 – 1,0 %, Ag до 50 г/т, Zn до 1 %, Bi до 0,1 %. Повышенные содержания золота (до 0,2 г/т) отмечаются и в гранодиоритах, в одной из протолочек гранат-эпидотовых скарнов в пределах массива установлены два знака золота размерами 0,1×0,05 мм.

Более представителен и детально изучен золото-скарновый тип на проявлении Актуру, расположенном в 1,5 км севернее Актуринского массива, что, кстати, также указывает на ориентировку глубинной части массива. Участок Актуру приурочен к месту предполагаемой древней выработки «чудского» периода (до нашей эры). Северо-западная часть участка перекрыта аллювиальными и пролювиальными отложениями русла р. Актуру, внешне неизмененные известняки баратальской свиты, по мнению авторов, по полого падающему разлому надвинуты на ороговикованные базальтоиды арыджанской свиты. В подошве нарушения выделена зона мегабрекчий протяженность 300 км, при средней мощности 30 м, представлена обломками (до нескольких метров) образований арыджанской и баратальской свит сцементированных скарновым материалом. Зона рудных скарнов выделена в висячем боку мегабрекчий и подстилает плоскость нарушения, прослежена на 200 м, при мощности 8 м, в зоне присутствуют наиболее минерализованные скарны в виде жилообразных тел мощностью 0,15-0,4 м. Минерализация в виде малахита (до 30 %), реже азурита, пирита, пирротина, халькопирита, халькозина, бисмутина и прожилково-шлировые выделения гетитезированного халькопирита. В пробах-протолочках отмечен шеелит в количестве до 0,36 г/куб.м. Для волластонит-содержащих скарнов зоны мегабрекчий характерно присутствие вольфрамита (гюбнерита). По данным спектрального анализа бороздовых проб установлены содержания: Au до 0,8 г/т, Ag до 34,96 г/т, Bi от 0,05 до 0,36 %, Cu от 1 до 1,55 %, W до 0,05 %.

На Верхнеактуринском участке инверсионным вольтамперометрическим анализом нескольких случайных проб определены кроме золото (49-120 мг/т), платина 1-7 мг/т, палладий 2-4 мг/т, рений 20-50 мг/т (табл. 2).

Таблица 2

Концентрации благородных металлов (мг/т) в пробах Верхнеактуринского участка

|

№ п/п |

№ проб |

Материал проб |

Au, мг/т |

Pt, мг/т |

Pd, мг/т |

Re г/т |

|

1 |

Акт-1 |

Кварцит с пиритом |

49,65 |

7,0 |

3,8 |

20,6 |

|

2 |

Акт-2 |

Метасоматит с м/кр пиритом |

117,68 |

1,2 |

4,4 |

50,3 |

|

3 |

Акт-3 |

Кварц с пиритом |

120,19 |

2,4 |

2,1 |

34,8 |

|

Среднее |

95,84 |

3,53 |

3,33 |

35,23 |

||

Примечание. Анализы выполнены в Инновационном научно-образовательном центре «Золото-платина» Томского политехнического университета: Au – аналитик Кряжов А.Н. (атомно-абсорбционный метод); Pt – аналитик Устинова Э.М., Pd – аналитик Покриева Е.Г., Re – аналитик Оськина Ю.А. (инверсионным вольтамперометрическим методом).

Проведена оценка прогнозных ресурсов по методу аналогии с Фаифановским месторождением золото-сульфидно-скарновой формации Синюхинского рудного поля [2]. По подобию коэффициента вертикальной зональности установлен надрудный уровень эрозионного среза. Прогнозные ресурсы золота по категории P2 на участке Актуру составили – 5,34 тонны. Участок рекомендован для проведения поисково-оценочных работ первой очереди с применением поискового бурения.

В последние годы в пределах диоритов Актуринского штока выявлено порфировое оруденение, представленное прожилково-вкрапленной минерализацией кварца с пиритом, халькопиритом, борнитом, реже – арсенопиритом. В пробах этого типа оруденения определены содержания меди от 0,5 до 1,7 %, золота – от 0,1 до 1,8 г/т, молибдена – от 0,1 до 0,3 %, рения от 50 до 200 г/т. Этот тип оруденения требует опоискования и выявления его параметров. Повышенные концентрации рения указывают на наличие на этом участке порфирового оруденения масштабного типа.

К северу от основного Актуринского участка в 15 км находится Верхне-Актуринский участок.

К северу от Актуринского гранодиоритового массива, в правобережье р. Актру, в образованиях баратальской свиты, значительно меньшей степени в отложениях арыджанской свиты, верхнего протерозоя выделены ряд пунктов минерализации комплексной ртуть-золото-серебросодержащей флюорит-полиметаллическо-медной минерализации. Они проявлены в виде отдельно сгруппированных многочисленных (до 40) коренных проявлений минерализованных кварцевых, реже карбонатно-кварцевых жил.

Рудная минерализация представлена окисленными халькопиритом, галенитом, черными оксидами меди и мелкими включениями сфалерита. При анализе проб-протолочек, кроме этого, установлены: церрусит, арсенопирит, киноварь, куприт, блеклая руда, халькозин, англезит, бисмутит, вивантит, золото. По данным спектрального анализа установлены содержания: Cu – до 1 %, в отдельных случаях более 2 %; Zn до 1-3 %; Ag от следов до 0,01 %, в отдельных пробах до 100 г/т, As – 0,1 %; Hg – 0,003 %; Bi – 0,03 %; Au – 0,01-0,1г/т; W – в одной пробе 0,02 %. В полированных шлифах, отмечена высокая степень окисления рудных минералов и в той или иной степени влияние окисления на обеднение руд многими рудными элементами, о чем свидетельствует наличие пор выщелачивания и повышенное содержание некоторых элементов (например, Zn до 1-3 %) без видимой минерализации содержащих их минералов.

Площадными геохимическими работами по рыхлым образованиям выделены ряд ореолов меди (большая часть комплексных – Cu-As) с невысокими значениями содержания меди – 0,0058 % и ряд точечных аномалий с содержанием Cu 0,01-0,02 %. В основном это подтверждение первичных проявлений рудной минерализации. Определенный интерес вызывают несколько групповых точечных аномалий Ag с содержанием 0,001-0,007 %; в этом плане примечательна строго линейная (условная длинна 800 м) группа аномальных точек на западе участка в пределах образований арыджанской свиты.

При шлиховом опробовании в 10 шлихах отмечены содержания золота 1-2 знака, приуроченные, в основном к линейной вторичной аномалии серебра, в пределах образований арыджанской свиты. Золото установлено в отдельных протолочках и геохимических пробах с минерализованным кварцем (последние – в двух пробах, с содержанием 0,1 и 0,01 г/т Au).

Данными работами, в 15 км севернее крайних коренных выходов Актуринского массива, в основании правого борта р. Актру, обнаружена предположительно древняя горная выроботка – в западине 5×5 м многочисленные обломки дайки кислого состава (?) с минерализацией меди, представленной сплошной пропиткой малахита и азурита, еденичными вкрапленниками халькопирита. Обломки в значительной степени лимонитизированы с дендритами марганца. По спектральному анализу: Cu >> 1 %; Zn > 0,05 %; Ag > 100 г/т ; Mo – 0,001 %; Bi > 0,03 %; Pb > 0,002 %; Au – 0,1 г/т.

Геохимические характеристики оруденения Актуринского и Верхне-Актуринского участков приведены в табл. 3.

Таблица 3

Геохимические характеристики рудных участков Актуринского рудного поля

|

Участки |

Скарны |

Пневматолито-гидротермальный этап |

Продуктивная минерализация |

Пробность золота ‰ |

δ34 S в сульфидах ‰ |

||||

|

Т, °С |

Соленость вес % NaCl |

Т, °С |

Соленость вес % NaCl |

Т, °С |

Соленость вес % NaCl |

Состав включений |

|||

|

Актуринский |

510- 660 |

42 |

250-480 |

4,1-5,2 |

220-330 |

0,3-3,3 |

B, CO2, SO2 HF, HCl |

920-988 |

+1,2 ÷ +3,2 |

|

Врхне- Актуринский |

200-310 |

0,5-4,8 |

CO2, SO2, HCl, В, HF |

820-910 |

+0,9 ÷ +3,7 |

||||

Анализ таблицы показывает: 1 – на Актуринском участке проявлены ранние скарновый и пневматолито-гидротермальный этапы, указывающие на более глубокий эрозионный среза этого участка; 2 – по температурам образования Верхне-Актуринский участок может действительно представлять периферическую часть единой МРМС относительно Актуринского гранитоидного массива. На Верхне-Актуринском участке пробность золота несколько ниже, чем на Актуринском. Значения δ34 S в сульфидах обоих участков дают узкий интервал значений, указывающих на не контаминированный мантийный источник серы.

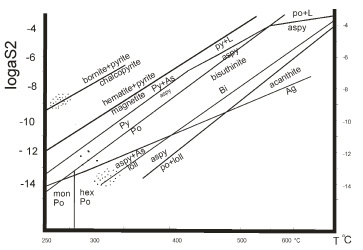

На диаграмме Lg aS2 – T ºC наблюдается увеличение активности серы во растворах по мере снижения температуры кристаллизации от арсенопирита к пиротину и пирит-халькопиритовой ассоциации (рисунок).

Диаграмма aS2 – температура по [8] для стадий оруденения Актуринской МРМС. Py – пирит, po – пирротин, aspy – арсенопирит, loll – лёллингит, L- жидкость. Сгущением точек показаны поля соотношений активности серы и температур для разных стадий

Интерпретация результатов. Полученные данные по Актуринской МРМС показывают, что эта система находит близкие признаки к скарновым объектам Синюхинского [2] и Тарданского [6] месторождений. По составу руды Актуринской МРМС также относятся к «би-продуктивным» объектам, как и большинство изученных золото-медно-скарнвых месторождений Горного Алтая, Горной Шории и Тувы [5]. В Актуринском проявлении помимо, меди и золота, отмечены платина, палладий, рений, что повышает ценность руд.

Заключение

Актуринская МРМС показывает типичные черты многих объектов комплексных скарновых месторождений западной части Алтае-Саянской складчатой области [Коробейников]. Актуринское рудное поле не доизучено, хотя имеет перспективы на комплексные золото-медно-скарновые с платиноидами и рением руды и медно-золото-порфировое оруденение.