Субвулканические образования в составе коргонской свиты раннего-среднего девона довольно широко распространены в пределах Коргоно-Холзунской зоны (Инской, Щебнюхинский, Сергеевский, Шумишкинский, Сибирячихинский и другие массивы). Актуальность их изучения определяется тем, что в контактах их нередко отмечается оруденение железа и других металлов. Цель исследования – изучение петрологии и геохимии Щебнюхинского субинтрузивного массива, расположенного вблизи известного Коргонского железорудного месторождения на Алтае.

Результаты исследований. Щебнюхинский массив локализован в верховьях рек Коргончик, Щебнюхи и ручья Подъёмного. Он прорывает эффузивные и экструзивные образования ранне-среднедевонского коргонского комплекса. В его составе преобладают лейкоплагиограниты и редкие выходы плагиогранит-порфиров.

Породы плагиогранитного ряда характеризуются неравномерной раскристаллизацией, часто имеют порфировую и неравномернозернистую структуру, микрографическую структуру основной массы, а краевая фация слагаемых ими тел нередко представлена фельзитами. В то же время, в них нередко проявлена катакластическая и бластокатакластическая структура, сланцевато-гнейсовидная текстура. Отмечается обилие метасоматически переработанных ксенолитов, шлир, пятен измененных ороговикованных пород. Данные породы сложены альбитом, олигоклазом (60-70 %), кварцем (25-40 %), иногда присутствует биотит (нередко зеленый), реже амфибол актинолитового типа и более поздний решетчатый микроклин (до 10 %). Акцессорные минералы представлены сфеном, апатитом, магнетитом, цирконом, гранатом. Обычно развит хлорит, серицит, реже карбонат. По уровню кремнекислотности данные породы иногда варьируют до диоритоидов, но чаще соответствуют лейкократовым плагиогранитам. Химический состав пород плагиогранитного ряда характеризуется высокой натриевостью (Na2O/K2O – 3,9 в плагиогранитах и 7,5 в плагиолейкогранитах) и повышенной глиноземистостью (индекс Шенда – 1,13 в плагиогранитах и 1,05 в плагиолейкогранитах), пониженными содержаниями Ga (13,7 г/т), Rb (от 2,8 до 25,5 г/т), Ba (от 140 до 175 г/т) Sr (от 10,5 до 212 г/т) и высокими – Zr (от 175 до 185 г/т), Nb (от 9,2 до 9,7 г/т), Y (от 28,5 до 34,6 г/т), РЗЭ (128,7 г/т) и наличии европиевого минимума. Для всех типов пород характерны низкие отношения Sr к Yb (от 0,34 до 6,7). По распределению РЗЭ данные породы приближаются к дацитам и плагиориодацитам коргонского комплекса, при этом, как и последние, по содержанию легких лантаноидов они близки к плагиогранитам внутриплитных обстановок, а по содержанию тяжелых редких земель – к плагиогранитам островных дуг. Химический состав пород Щебнюхинского массива представлен в табл. 1.

Таблица 1

Представительные анализы пород Щебнюхинского массива

|

Компоненты |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

SiO2 |

70,23 |

70,1 |

76,26 |

77,7 |

75,91 |

77,37 |

|

TiO2 |

0,69 |

0,65 |

0,34 |

0,17 |

0,23 |

0,2 |

|

Al2O3 |

13,8 |

13,82 |

12,36 |

11,65 |

13,51 |

12,1 |

|

FeOt |

4,89 |

4,9 |

3,14 |

1,72 |

2,89 |

2,75 |

|

MnO |

0,03 |

0,04 |

0,03 |

0,05 |

0,03 |

0,03 |

|

MgO |

1,55 |

1.56 |

0,28 |

0,26 |

0,63 |

0,27 |

|

CaO |

0,48 |

0,45 |

0,17 |

0,53 |

0,12 |

0,1 |

|

Na2O |

4,2 |

5,1 |

7,19 |

6,96 |

6,29 |

6,22 |

|

K2O |

2,48 |

1,56 |

0,14 |

0,13 |

0,31 |

0,54 |

|

P2O5 |

0,12 |

0,13 |

0,031 |

0,03 |

0,03 |

0,03 |

|

Sc |

15,7 |

53,7 |

9,2 |

7,3 |

10,0 |

9,9 |

|

V |

9,5 |

8,5 |

8,5 |

8,1 |

7,8 |

8,0 |

|

Co |

3,8 |

4,2 |

2,9 |

1,2 |

1,3 |

3,0 |

|

Cu |

15,0 |

11,1 |

9,2 |

7,7 |

7,4 |

10,5 |

|

Zn |

11,3 |

19,2 |

9,1 |

6,5 |

6,3 |

9,2 |

|

Li |

8,5 |

7,5 |

9,0 |

4,4 |

6,4 |

3,2 |

|

Rb |

25,5 |

4,37 |

2,8 |

3,3 |

6,0 |

10,0 |

|

Cs |

0,5 |

2,06 |

5,5 |

7,8 |

7,7 |

8,9 |

|

Sr |

212 |

20 |

10,5 |

13,4 |

14,1 |

12,0 |

|

Ba |

175 |

8,2 |

150 |

140 |

150 |

170 |

|

La |

26,6 |

100,39 |

120 |

24,2 |

27,0 |

100,05 |

|

Ce |

52,2 |

27,6 |

43,5 |

46,4 |

53,0 |

47,5 |

|

Pr |

6,2 |

7,5 |

9,2 |

5,5 |

6,1 |

9,4 |

|

Nd |

22,1 |

39,5 |

45,8 |

19,3 |

21,4 |

51,8 |

|

Sm |

4,2 |

8,1 |

9,5 |

3,8 |

3,8 |

10,0 |

|

Eu |

0,8 |

1,1 |

1,2 |

0,8 |

0,7 |

2,2 |

|

Gd |

4,6 |

7,2 |

7,3 |

3,9 |

4,3 |

7,6 |

|

Tb |

0,7 |

1,2 |

1,2 |

0,6 |

0,6 |

2,0 |

|

Dy |

4,2 |

5,2 |

5,4 |

3,8 |

3,8 |

5,6 |

|

Ho |

0,9 |

1,1 |

1,3 |

0,8 |

0,8 |

1,2 |

|

Er |

2,7 |

3,0 |

3,2 |

2,4 |

2,3 |

3,3 |

|

Tm |

0,4 |

0,5 |

0,52 |

0,4 |

0,4 |

0,51 |

|

Yb |

2,7 |

2,8 |

5,7 |

2,5 |

2,6 |

7,2 |

|

Lu |

0,4 |

0,7 |

0,72 |

0,3 |

0,4 |

0,74 |

|

U |

2,1 |

1,6 |

1,9 |

2,5 |

2,0 |

2,1 |

|

Th |

8,7 |

4,0 |

5,5 |

8,5 |

6,4 |

8,0 |

|

Hf |

5,1 |

4,0 |

7,9 |

10,6 |

9,3 |

11,2 |

|

Ta |

0,8 |

0,65 |

0,7 |

0,8 |

0,8 |

0,67 |

|

Y |

31,6 |

34,1 |

28,5 |

29,6 |

34,6 |

35,3 |

|

Ga |

13,7 |

13,2 |

15,2 |

12,6 |

14,3 |

11,8 |

|

Nb |

9,7 |

9,5 |

9,4 |

9,6 |

9,9 |

9,2 |

|

Zr |

183 |

185 |

178 |

179 |

178 |

181 |

|

Mo |

2,2 |

2,3 |

1,4 |

2,1 |

1,5 |

2,2 |

|

Sn |

3,1 |

3,2 |

1,8 |

2,0 |

1,9 |

3,1 |

|

W |

1,6 |

1,8 |

1,3 |

1,2 |

1,5 |

1,7 |

|

U/Th |

0,24 |

0,4 |

0,34 |

0,29 |

0,31 |

0,26 |

|

(La/Yb)N |

6,5 |

23,7 |

13,9 |

6,39 |

6,85 |

9,18 |

|

Sr/Y |

6,7 |

0,59 |

0,37 |

0,45 |

0,41 |

0,34 |

Примечание. 1, 2 – плагиогранит-порфиры; 3-6 – лейкоплагиограниты.

Отношение U/Th в породах варьирует от 0,24 до 0,4, указывая на относительно свежий не изменённый наложенными процессами облик анализируемых пород. Нормированные отношения к хондриту (La/Yb)N в породах колеблются от 6,5 до 23,7, указывающие на дифференцированный тип распределения РЗЭ. Отношения Sr/Y в породах весьма низкие, в отличие от натровых адакитовых гранитоидов [3].

В связи с сильной дифференцированностью РЗЭ выполнена проверка проявления тетрадного эффекта фракционирования (ТЭФ) редких земель. Результаты расчётов ТЭФ и некоторых отношений элементов сведены в табл. 2.

Таблица 2

Отношения элементов и значения тетрадного эффекта фракционирования (ТЭФ) РЗЭ в породах Щебнюхинского массива

|

Отношения эле-ментов и значения ТЭФ |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

Отношения в хондритах |

|

Y/Ho |

31,0 |

35,11 |

21,92 |

37,0 |

43,25 |

29,42 |

29,0 |

|

Zr/Hf |

46,25 |

35,88 |

22,53 |

16,89 |

19,34 |

16,16 |

36,0 |

|

La/Nb |

8,7 |

10,57 |

40,52 |

8,0 |

8,66 |

34,52 |

30,75 |

|

La/Ta |

332 |

154 |

171 |

30 |

34 |

149 |

17,57 |

|

Sr/Eu |

18,2 |

265 |

8,8 |

16,8 |

20,1 |

5,4 |

100,5 |

|

Eu/Eu* |

0,56 |

0,44 |

0,43 |

1,19 |

0,53 |

0,75 |

0,32 |

|

Sr/Y |

6,7 |

0,59 |

0,37 |

0,45 |

0,41 |

0,34 |

4,62 |

|

TE1,3 |

0,99 |

0,62 |

0,64 |

0,96 |

0,97 |

0,81 |

- |

Примечание. ТЕ1.3 – тетрадный эффект фракционирования РЗЭ (среднее между первой и третьей тетрадами) по В. Ирбер [8]; Eu*= (SmN+GdN)/2. Значения в хондритах приняты по [4].

Величина тетрадного эффекта фракционирования РЗЭ во всех породах меньше 1, а несколько значений, меньших величины 0,9, следует рассматривать как значимые W-типа ТЭФ РЗЭ [1].

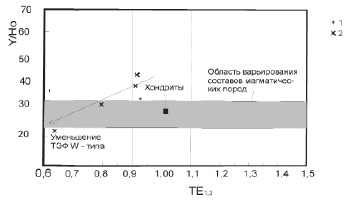

По соотношениям Y/Ho – TE1,3 видно, что с уменьшением отношений Y/Ho происходит уменьшение величины TE1,3 (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма Y/Ho – TE1,3 для пород Щебнюхинского массива: 1 – Плагиогранит-порфиры, 2 – лейкоплагиограниты

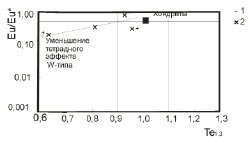

Аналогичная картина наблюдается для соотношений Eu/Eu* и ТЕ1,3, где уменьшение величин Eu/Eu* коррелируется с уменьшением значений ТЕ1,3 (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма Eu/Eu* и ТЕ1,3 для пород Щебнюхинского массива. Условные те же, что на рис. 1

В общем европиевая аномалия в породах Щебнюхинского массива может быть вызвана двумя причинами: 1 – сепарацией калиевого полевого шпата в расплаве, за счёт того, что калиевый полевой шпат будет оставаться в рестите и связывать европий.

2. Европиевая негативная аномалия (с ≥ 95 % Eu дплетированием на рис. 2) для Щебнюхинского массива может быть объяснена традиционной сепарацией полевых шпатов в расплаве, хотя известна констатация позитивной аномалии Eu в коэффициенте распределения модели РЗЭ в расплавах. Установлено в последнее время, что первопричиной проявления тетрадного эффекта фракционирования РЗЭ в высоко эволюционированных гранитоидных магмах вызвано взаимодействием магма-флюид, которое создаёт не только деплетирование Eu в породах, но и также вызывает необычную негативную аномалию во всех конституционных минералах, включая и калиевый полевой шпат [9].

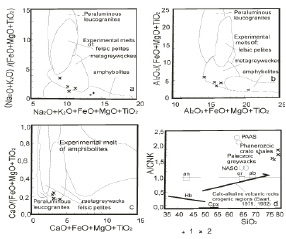

На экспериментальных диаграммах по плавлению различных источников фигуративные точки составов пород попадают в поле плавления амфиболитов и граувакк (рис. 3).

Рис. 3. Экспериментальные диаграммы: a, b, c)– диаграммы композиционных экспериментальных расплавов из плавления фельзических пелитов (мусовитовых сланцев), метаграувакк и амфиболитов для пород Щебнюхинского массива; (d) – диаграмма SiO2 – A/CNK) для пород Щебнюхинского массива. Тренд известково-щелочного фракционирования вулканических пород орогенных регионов, по [6, 7]. A – Al2O3, CNK – Сумма CaO, Na2O, K2O. Остальные условные те же, что на рис. 1

По соотношению А/CNK – SiO2 фигуративные точки пород близки к области плавления палеозойских граувакк и фанерозойских кратонных сланцев (рис. 3, d).

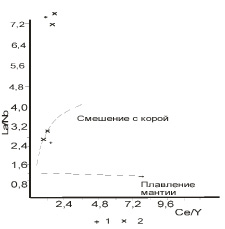

На диаграмме La/Nb – Ce/Y массива большая часть фигуративных точек составов пород ложатся на тренд смешения мантийных расплавов с корой (рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма соотношений Ce/Y – La/Nb по [5] для пород Щебнюхинского массива. Остальные условные те же, что на рис. 1

Интерпретация результатов. Приведенные результаты показывают, что cубвулканические плагиогранитоиды Щебнюхинского массива имеют сходство с натровыми эффузивами коргонской свиты. С другой стороны пагиогранитоиды по химическому составу близки к адакитовым грантоидам, однако по микроэлементному составу они отличаются от них ( в них более высокие концентрации Y, Yb и низкие соотношения Sr/Y. На экспериментальных диграммах по плавлению различных субстратов, породы массива попадают в поле плавления амфиболитов и граувакк, как это часто бывает и для адакитовых гранитоидов [3]. Однако в плагиогранитах Щебнюхинского массива как и в адакитовых гранитоидах проявлен тетрадный эффект W – типа, который, вероятно, обусловлен селекционированием полевых шпатов и аномальными параметрами флюидного режима. В целом, генезис плагиогранитоидов Щебнюхинского массива показывает смешение мантийных субстратов и корового материала за счёт плавления амфиболитов и граувакк [2].

Заключение

Петрологически породы Щебнюхинского массива формировались в результате мантийно-корового взаимодействия. Плавлению подвергались коровые субстраты амфиболитов и граувакк. В породах проявлен тетрадный эффект фракционирования РЗЭ W – типа. Плагиогранитоиды Щебнюхинского массива отличаются по многим геохимическим параметрам от адакитовых гранитоидов такого же состава.