Характеристика сельскохозяйственного землепользования

Бассейн реки Селенги представляет собой единую трансграничную геосистему, интенсивно используемую в сельском хозяйстве. Природно-территориальные комплексы бассейна объединяют разветвленная гидрологическая сеть, геохимические потоки веществ, воздушные потоки, экзогенные процессы и многовековые агрохозяйственные связи. О значении сельскохозяйственных угодий в аграрном производстве свидетельствуют следующие показатели: в Республике Бурятия на долю районов, входящих в водосборную площадь, приходится 73,7 % валовой продукции сельского хозяйства, 83,1 % сельскохозяйственных угодий, в том числе 86,4 % пашни. В аймаках, входящих в монгольскую часть бассейна Селенги, производят 37,3 % сельскохозяйственной продукции. Здесь сосредоточено 32,2 % естественных кормовых угодий и 35,1 % пашни Монголии.

Наиболее высокая сельскохозяйственная освоенность характерна для Селенгинского среднегорья, а также для нижнего течения Селенги. Сельскохозяйственные угодья расположены здесь сплошным ареалом и достигают 59 % общей площади землепользования. Пахотные угодья приурочены к широким речным долинам, степным и лесостепным межгорным котловинам. Доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий варьирует от 57 % в нижнем течении до 8 % в верхней части бассейна. Сезонные пастбища занимают в степях и лесостепях безлесные междуречья, верхние части склонов впадин, остепнённые террасы, местами высокогорные луга. Под пастбища используются речные долины, межгорные котловины и предгорья. Для верхнего течения Селенги характерно абсолютное преобладание пастбищ в структуре сельскохозяйственных угодий. В юго-западных и восточных сухостепных аймаках Монголии, расположенных в предгорьях Хэнтэя и Хангая, на долю пастбищ приходится до 92 % сельскохозяйственной площади. Высокая насыщенность земельного фонда естественными кормовыми угодьями, засушливость климата, исторические традиции и трудовые навыки населения обусловили животноводческую специализацию сельского хозяйства.

Южные степные районы Селенгинского среднегорья являются основными производителями товарного зерна в Республике Бурятия. Большая часть зерновых площадей сконцентрирована в коллективных предприятиях. В нижнем течении Селенги, на территории Монголии, пахотные угодья распределены между землепользователями разных форм собственности равномерно. Возделыванием зерновых занимаются как коллективные, так и фермерские хозяйства. На их долю приходится соответственно 45 и 55 % посевной площади.

В период аграрных преобразований на всей территории бассейна произошло резкое сокращение сельскохозяйственной освоенности. На территории Монголии сельскохозяйственная освоенность восстановилась за счёт активного участия в земельной реформе аратских хозяйств, получивших земельные наделы в собственность. Абсолютные размеры пахотных угодий в южной части бассейна варьируют от 0,6 до 105,8 тыс. га. Высокая амплитуда колебаний абсолютных размеров посевных площадей обусловлена характером гидрографической сети, особенностями рельефа и характером увлажнения. Наибольшими размерами пахотных угодий отличаются речные долины Селенги и Орхона. Площадь пашни в отрогах Хэнтэя в засушливые годы значительно сокращается, в более влажный период восстанавливается. Площадь естественных кормовых угодий, менее подверженных влиянию природно-климатических условий, остаётся сравнительно стабильной.

Площадь пашни и амплитуда её колебаний в районах Республики Бурятия не так значительны (табл. 1). По оценкам специалистов-практиков, 10–12 % паров в общей площади пахотных угодий можно считать средней нормой. В 2014 году доля паров и залежи достигала 56,6 %, а в отдельных районах – 81,8–84,8 % площади пашни. В наибольшей степени потеряли в посевной площади хозяйства пригородных районов, расположенные вблизи столицы Республики Бурятия – г. Улан-Удэ. Резкое сокращение дотаций на растениеводство привело к практически полному сокращению мелиоративных работ и обусловило прекращение возделывания зерновых в сухостепной зоне.

Таблица 1

Использование пашни в коллективных хозяйствах Республики Бурятия

|

Районы |

Площадь пашни, тыс. га |

Посевная площадь, тыс. га |

Отношение площади пашни к посевной площади |

|

Бичурский |

37,4 |

17,4 |

2,1 |

|

Джидинский |

70,8 |

35,1 |

2,0 |

|

Еравнинский |

38,3 |

20,3 |

1,9 |

|

Заиграевский |

19,0 |

6,3 |

3,0 |

|

Закаменский |

8,4 |

6,2 |

1,4 |

|

Кабанский |

38,5 |

18,0 |

2,1 |

|

Кяхтинский |

36,2 |

9,2 |

4,0 |

|

Мухоршибирский |

68,9 |

32,7 |

2,1 |

|

Прибайкальский |

6,4 |

4,4 |

1,5 |

|

Селенгинский |

32,6 |

4,4 |

7,3 |

|

Тарбагатайский |

25,7 |

12,3 |

2,1 |

|

Хоринский |

12,9 |

11,4 |

1,1 |

Таблица 2

Обеспеченность районов пастбищными и сенокосными угодьями

|

Районы |

Общая площадь, га |

Количество условных голов скота (УГС) |

В том числе приходится на 1 УГС, га |

||

|

Сенокосов |

Пастбищ |

Сенокосов |

Пастбищ |

||

|

Бичурский |

9983 |

28574 |

6313 |

1,581 |

4,526 |

|

Джидинский |

12231 |

124010 |

17216 |

0,710 |

7,203 |

|

Еравнинский |

14639 |

111038 |

11154 |

1,312 |

9,954 |

|

Заиграевский |

6635 |

16433 |

6104 |

1,087 |

2,692 |

|

Закаменский |

8498 |

16600 |

5662 |

1,501 |

2,932 |

|

Иволгинский |

4097 |

12839 |

1673 |

2,445 |

7,674 |

|

Кабанский |

3658 |

2016 |

7992 |

0,458 |

0,252 |

|

Кижингинский |

3810 |

6792 |

1965 |

1,939 |

3,456 |

|

Кяхтинский |

8301 |

56395 |

8724 |

0,952 |

6,464 |

|

Мухоршибирский |

10934 |

77197 |

13915 |

0,786 |

5,548 |

|

Прибайкальский |

6400 |

8100 |

3972 |

1,611 |

2,039 |

|

Селенгинский |

16785 |

100031 |

7003 |

2,397 |

14,284 |

|

Тарбагатайский |

4277 |

24853 |

5271 |

0,811 |

4,715 |

|

Хоринский |

14222 |

66725 |

7954 |

1,788 |

8,389 |

Посевные площади и урожайность зерновых в аймаках Монголии значительно выше, чем в районах Республики Бурятия. Почти в половине (45,6 %) аймаков среднемноголетняя урожайность более 14 ц/га. В районах Республики Бурятия только 3 из 14 (21 %) достигают таких показателей. Особенности использования естественных кормовых угодий раскрывают данные о площади пастбищ и сенокосов, приходящихся на 1 условную голову скота (табл. 2).

Численность скота в Монголии значительно превосходит поголовье стада на территории Республики Бурятия, поэтому обеспеченность естественными кормовыми угодьями в монгольских аймаках ниже (табл. 3).

Трансформация земель сельскохозяйственных угодий

Естественные пастбища, являясь на рассматриваемой территории основным видом землепользования, занимают в его структуре в среднем более 80 % и представлены степными, лугово-степными и луговыми растительными сообществами на черноземах, каштановых, лугово-каштановых и луговых почвах. По сравнению с монгольской территорией, на российской меньше скота с преобладанием крупного рогатого, менее приспособленного к зимней тебеневке и длительным перемещениям по территории. Небольшой удельный вес в составе скота приходится на мелкий рогатый и лошадей, при отсутствии верблюдов.

Таблица 3

Обеспеченность аймаков естественными кормовыми угодьями

|

Аймаки |

Площадь естественных кормовых угодий, тыс. га |

Количество УГС |

Приходится на 1 УГС естественных кормовых угодий, га |

|

Архангай |

3793,4 |

2 912519 |

1,323 |

|

Булган |

2633,0 |

2 008110 |

0,137 |

|

Баянхонгор |

6100,2 |

2976003 |

2,05 |

|

Дархан Уул |

194,2 |

230406 |

0,871 |

|

Завхан |

6994,2 |

2 999903 |

2,311 |

|

Сэлэнгэ |

1771,5 |

1 030201 |

1,725 |

|

Орхон |

41,1 |

210090 |

0,195 |

|

Тов |

5434,5 |

2 626660 |

2,069 |

|

Увэрхангай |

5746,2 |

2 623304 |

2,190 |

|

Ховсгол |

4435,7 |

3 425211 |

1,295 |

|

Хэнтий |

5404,1 |

2 183223 |

2,475 |

Деградация сельскохозяйственных угодий бассейна оз. Байкал

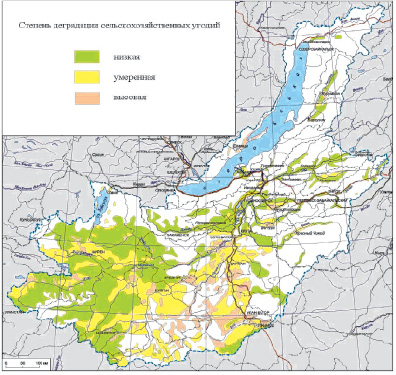

Основой содержания карты «Деградация сельскохозяйственных угодий» (рисунок) послужили многолетние почвенные и мониторинговые исследования авторов [1, 3 и др.], опубликованные данные в статистических бюллетенях и докладах Министерств природных ресурсов России и Монголии, а также учреждений исследовательских организаций и вузов [2, 4–8 и др.]. В результате специального анализа и оценки состояния сельскохозяйственных угодий на карте выделены три категории степени их деградации – низкая, умеренная, высокая (табл. 4). Преобладающая часть пастбищ, испытывающих умеренное антропогенное воздействие, относится к категории слабо- и средненарушенных.

По результатам исследований при традиционно сложившемся ведении скотоводческого хозяйства экосистемы находятся в относительно стабильном состоянии. Степень их нарушения соответствует численности скота. При оптимальном выпасе (до 2 голов/га) на пастбищах отмечается слабая степень нарушенности почвенного покрова, что проявляется в уменьшении продуктивности подземной растительной массы до 1,6 раз и уплотнении почвы в пределах нормы (для почв степных ландшафтов до 1,1 г/см3).

Средняя степень нарушенности ландшафта (пастбищная нагрузка 2–4 голов/га) характеризуется уплотнением почвы до 1,21 г/см3, уменьшением массы корней растений до 4,7 раз. На таких участках территории необходимо снижение поголовья скота или прекращение выпаса. При интенсивном выпасе (более 4 голов/га) и, соответственно, сильной степени нарушенности ландшафта установлено уменьшение продуктивности корней до 22 раз, уплотнение почвы до 1,46 г/см3 и разрушение дернового горизонта почвы. Для восстановления почвенного покрова рекомендуется частичный запрет на использование таких земель под пастбища и строгий контроль проведения природоохранных мероприятий.

Таблица 4

Степень деградации сельскохозяйственных угодий

|

Степень деградации сельскохозяйственных угодий |

Диагностические признаки деградации пастбищ |

Диагностические признаки деградации почв пашен |

Эродированность почв пахотных и пастбищных угодий, % от площади с/х земель |

|

Низкая |

Незначительные изменения жизненного состояния растительного покрова, отмечается уменьшение продуктивности растительной массы (до 1,6 раз), небольшое уплотнение почвы в пределах нормы (для почв степных ландшафтов в естественном состоянии до 1,1 г/см3). |

В почвенном профиле сохраняются все генетические горизонты почв |

< 10 |

|

Умеренная |

Изменение роли и соотношений доминирующих видов травостоя. Возрастает значение рудеральных и корнеотпрысковых видов. Становится заметным явное угнетение ценных кормовых растений и отсутствие у них генеративных побегов. Происходит уплотнение почвы (до 1,21 г/см3), уменьшается продуктивность растительных сообществ (до 4,7 раза). |

Под пахотным слоем сохраняются нижележащие генетические горизонты верхней части профиля (агро-почвы: агро-чернозёмы и др.) |

10‒25 |

|

Высокая |

Разреженность травостоя, изменение флористического состава сообществ со сменой эдификаторов и соэдификаторов. При дальнейшем использовании таких ландшафтов под пастбища возможна смена коренного сообщества. Уменьшение продуктивности растительной массы (до 14 раз), уплотнение (до 1,46 г/см3) и разрушение дернового горизонта почвы. |

Глубокопреобразованные почвы, в профиле которых под пахотным слоем залегают трансформированные генетические горизонты или порода (агрозёмы) |

> 25 |

Изучение проблем землепользования показало, что в данном регионе доминируют умеренно нарушенные пастбищные угодья. Практически неизмененные геосистемы находятся в условиях довольно больших высот и малонаселенных районах и сомонах, где выпас скота ограничен. Вблизи населенных пунктов, в местах временных стоянок и водопоев пастбища сильно нарушены.

В условиях сложной геоморфологической структуры территории, при неоднородном гранулометрическом составе и нередко маломощном профиле почв среди процессов их деградации доминирует линейная и плоскостная эрозия. Исходя из интенсивности развития водноэрозионных и дефляционных процессов и, соответственно, разной нарушенности почвенного профиля, а также по результатам оценки площадного развития всех типов эрозионных процессов, на карте штриховкой показаны три степени деградации земель: слабая, средняя, сильная. Они определялись по доле основных категорий эродированных почв в процентах от площади сельскохозяйственных земель. В Байкальском регионе в разной степени эродированы 24 % освоенных земель, на территории Республики Бурятия – до 42 %, в Ольхонском районе – 47 %, а в некоторых районах Монголии – более 60 %.

В Монголии сенокосопригодные земли занимают небольшие площади в поймах речных долин, межгорных понижениях с аллювиальными луговыми и лугово-болотными почвами, лугово- и темно-каштановыми, черноземами. Более половины общего фонда этих земель в настоящее время не используется. Зимой на степных участках наблюдается малая мощность снежного покрова, и скот добывает растительный корм из-под снега.

К потенциально пахотнопригодным почвам на исследуемой территории можно отнести черноземы, лугово-черноземные, темно-каштановые, каштановые, лугово-каштановые и луговые. Большая часть пашен, которых очень мало на территории Монголии, а в России они заброшены, находится в зоне неустойчивого богарного земледелия. Распашка почв стимулирует развитие деградационных процессов: потерю гумуса, вынос мелкозема, усиление опесчаненности пахотного слоя, снижение емкости поглощения, разрушение почвенной структуры, увеличение площади выходов на поверхность карбонатного горизонта за счет его припахивания. Отмеченные и другие обстоятельства ведут к потере плодородия пахотных почв и превращению их в песчаные бесплодные земли. Большая часть почвенного покрова Монголии нуждается в орошении. Однако при этом происходит интенсивная промывка маломощных почв легкого гранулометрического состава с выносом минеральных, органических соединений и мелкозема. В этом случае оптимизация почв требует выполнения комплекса агрохимических и агротехнических мероприятий, защиты от дефляции. Переполив суглинистых почв ведет к ухудшению их температурного режима, усилению мерзлотных явлений и развитию процессов засоления.

Сложившаяся почвенно-экологическая ситуация на исследованной трансграничной территории в связи с природопользованием в котловинах байкальского типа свидетельствует о потенциальных возможностях развития здесь традиционного скотоводческого хозяйства

Заключение

Производственные показатели развития зернового хозяйства и интенсивность использования пахотных угодий в монгольской части бассейна выше, чем в российской части бассейна. Это выражается в быстром восстановлении посевных площадей после засухи, отсутствии заброшенных пахотных участков, высокой урожайности зерновых. На увеличение эффективности растениеводства в Монголии положительно влияет сложившаяся система собственности на земельные ресурсы. Частные аратские хозяйства отличаются более высокой производительностью труда.

Для российской и монгольской частей бассейна реки Селенги характерна асимметрия, асинхронность развития структур сельскохозяйственного природопользования. В Монголии сохраняются традиционные номадные технологии выпаса скота, широкое распространение получила частная собственность на земельные ресурсы. В то же время структура стада формируется в соответствии с рыночными условиями. В Республике Бурятия распространена система стойлово-пастбищного содержания скота, земельные ресурсы продолжают оставаться в коллективных предприятиях. В развитии отраслей сельского хозяйства большое значение имеют федеральные и республиканские программы.

Для повышения продуктивности стойлово-пастбищного животноводства необходимо усиление полевого и лугопастбищного кормопроизводства. Это требует восстановления системы мелиорации и удобрения сенокосов, строительства новых долголетних культурных пастбищ.

Для районов Республики Бурятия характерно снижение агропроизводственного потенциала в пригородной зоне. Это выражается в уменьшении интенсивности сельскохозяйственного землепользования коллективных хозяйств, их полном распаде в отдельных пригородных районах, сокращении посевных площадей.

Изучение проблем землепользования показало, что перевыпас скота приводит к снижению продуктивности подземной и наземной биомассы, уплотнению почв и разрушению их дернового горизонта. Выявлено, что в данном регионе доминируют умеренно нарушенные пастбищные угодья. Доля сильно измененных территорий от общей площади, используемой под выпас, незначительна. При дальнейшем рациональном ведении хозяйства с нормированной нагрузкой пастбищные земли могут сохранять свой первозданный вид и продуктивность.