Одним из критериев для выделения разновидностей дисперсных грунтов является относительная деформация просадочности esl. По числовым значениям данной характеристики до 2012 г. выделялись две разновидности – грунт просадочный (esl > 0,01) или грунт непросадочный (esl < 0,01) [1]. В новой редакции ГОСТ 25100-2011 разновидность «просадочный» заменяется на одну из четырех вновь введеных: «слабопросадочный», «среднепросадочный», «сильнопросадочный», «чрезвычайно просадочный» [2]. Более детальное разделение грунтов по просадочности влечет ряд проблем и требует существенной доработки актуализированных редакций нормативно-технических документов. Одну из проблем – усложнение расчетных геомеханических моделей площадок изысканий – мы уже освещали в некоторых публикациях [15]. Нами установлено, что степень усложнения зависит от неоднородности грунтовой толщи по другим классификационным критериям, помимо относительной деформации просадочности. Такми критериями могут быть: число пластичности, гранулометрический состав, показатель текучести и др., которые разделяют грунты на соответствующие разновидности с разной степенью детальности. Например, по показателю текучести выделяется 6 разновидностей грунтов (твердый, полутвердый, тугопластичный, мягкопластичный, текучепластичный, текучий); по числу пластичности – 3 (супесь, суглинок, глина).

На основании анализа инженерно-геологических условий 300 площадок в зависимости от однородности просадочной толщи, нами выделены пять возможных вариантов:

1. Толща однородна по всем классификационным критериям и содержит 1ИГЭ (РГЭ);

2. Толща неоднородна по одному из критериев и содержит от 2 до 3 ИГЭ (РГЭ). Например, неоднородна по числу пластичности и в ее пределах выделяются суглинок, глина, супесь; или – суглинок легкий, суглинок тяжелый, или – по показателю текучести: суглинок твердый, суглинок тугопластичный и др.

3. Толща неоднородна по двум критериям и в зависимости от полноты представленных разновидностей по принятым градациям каждого критерия может содержать от 2 до 8 ИГЭ (РГЭ). Например, толща неоднородна по числу пластичности: суглинок легкий, суглинок тяжелый. Другой пример, толща неоднородна по числу пластичности и гранулометрическому составу: глина легкая; или – суглинок песчанистый легкий, суглинок пылеватый тяжелый и др.

4. Толща неоднородна по трем критериям и в зависимости от полноты представленных разновидностей может содержать от 3 до 18 ИГЭ (РГЭ). Например, неоднородна по числам пластичности и показателю текучести: суглинок легкий, твердый; глина тяжелая, тугопластичная

5. Толща неоднородна по четырем критериям и может содержать от 4 до 30 ИГЭ (РГЭ). Например, по числам пластичности, гранулометрическому составу, показателю текучести: суглинок тяжелый, пылеватый, твердый; глина легкая, песчанистая тугопластичная.

Целью настоящего сообщения является анализ возможных способов получения инженерно-геологической информации, необходимой для построения геомеханической модели площадки изысканий с учетом новых требований ГОСТ по выделению просадочных разновидностей. В статье рассматривается вариант 2, при котором площадки проектируемого строительства характеризуются несложным геологическим строением, а мощность просадочной толщи может быть различной, от незначительной до весьма существенной.

Всего было проанализировано 30 площадок изысканий, отвечающих условиям варианта 2.

Первоначальные геомеханические модели площадок построены по классификационным критериям, принятым ГОСТ 25100–95, новые модели разработаны в соответствие с требованиями актуализированного ГОСТ 25100–2011 г [1, 2].

Методики исследований инженерно-геологических условий площадки изысканий

В качестве примера выбрана площадка проектируемого строительства 10-этажного жилого дома, расположенная на ул. Инструментальной в г. Таганроге Ростовской области [13]. Здание на плитном основании с предполагаемой глубиной заложения 4 м; габариты: 20*50 м; высота 30 м. Уровень ответственности здания – II [12]. Для изучения инженерно-геологических условий площадки были выполнены следующие виды работ.

1. Плановая и высотная привязка геологических выработок осуществлялась на местности инструментально от грунтового репера. Всего 6 точек.

2. Бурение скважин механическим ударно-канатным способом установкой УГБ-1ВС глубиной 20,0 м, диаметром 146 мм. Всего пробурено 4 технические и 2 разведочные скважины. Общий объем бурения 120 п.м.

3. Проходка 2 шурфов сечением 2,5*2,5 глубиной 5 м осуществлялась вручную.

4. Для определения физико-механических свойств грунтов из технических скважин и шурфов отбирались пробы ненарушенного и нарушенного сложения. Интервал отбора проб 1,0–2,0 м. Отбор проб проводился путем задавливания тонкостенного грунтоноса. Всего отобрано 68 монолитов.

5. В лаборатории изучались глинистые и песчаные грунты до глубины 20,0 м. В результате выполненных работ определены: природная влажность, плотность, пределы пластичности, деформируемость грунтов, гранулометрический состав, содержание водорастворимых химических компонентов и органического вещества в грунтах [3–5]. Определение деформируемости грунтов проводилось в компрессионных приборах системы «Гидропроект» методом «двух кривых» в интервале давлений от 0 до 0,45 МПа. Грунты испытывались при природной влажности и в водонасыщенном состоянии. Прочностные характеристики глинистых грунтов получены по схеме неконсолидированного-недренированного сдвига в условиях полного водонасыщения на приборах Маслова – Лурье [6, 7].

6. Статистическая обработка результатов лабораторных испытаний грунтов выполнена на ПК согласно ГОСТ 20522-96 [8].

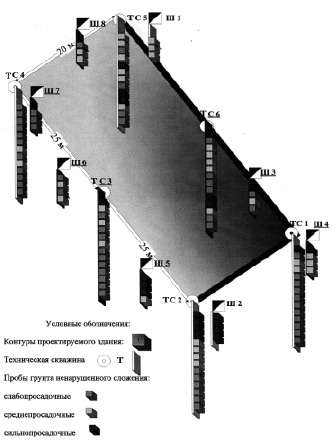

На рис. 1 обозначены контуры проектируемого сооружения, местоположение горных выработок, точек полевых опытных работ и отобранных монолитов.

Рис. 1. План расположений контуров проектируемого здания, горных выработок, точек полевых опытных работ, отбора монолитов

В результате проведенных инженерно-геологических изысканий получено следующее.

В геоморфологическом отношении изученная площадка расположена в пределах склона древнеэвксинской террасы. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 16,65 до 19,09 м. Непосредственно на площадке вскрыты четвертичные отложения, относящиеся в соответствии с ГОСТ 25100-95 к классам техногенных дисперсных грунтов и природных связных дисперсных грунтов, преимущественно с механическими и водно-коллоидными структурными связями [1]. При бурении скважин 1–6 до 20,0 м подземные воды не вскрыты. Специфическими грунтами являются просадочные суглинки ИГЭ-2, 3 до глубины 14,8–15,9 м. Просадка грунтов под действием собственного веса превышает 5 см. Тип грунтовых условий по просадочности – II [14]. В соответствии с приложением «Б» СП 11-105-97 по совокупности факторов и преимущественному влиянию просадочности грунтов площадка отнесена к III категории сложности инженерно-геологических условий [10].

Расчетная геомеханическая модель объекта

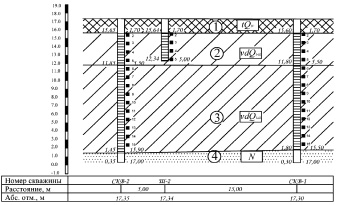

На основании результатов статистической обработки показателей свойств грунтов и в соответствии с их классификацией (ГОСТ 25100-95) выделены следующие расчетные грунтовые элементы (РГЭ) [1]:

• в пределах ИГЭ-1 выделен РГЭ-1 – насыпной разнородный грунт со строительным мусором (не изучался);

• в пределах ИГЭ-2 выделен РГЭ-2 – суглинок тяжелый пылеватый, твердый, просадочный, незасоленный, ненабухающий;

• в пределах ИГЭ-3 выделен РГЭ-3 – суглинок легкий, пылеватый, твердый, просадочный, ненабухающий, незасоленный;

• в пределах ИГЭ-4 выделен РГЭ-4 – песок мелкий, плотный, средней степени водонасыщения, непросадочный, незасоленный.

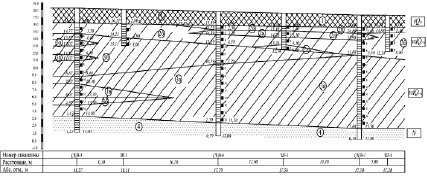

На рис. 2, а, б приведены инженерно-геологические разрезы по линии III–III и IV–IV.

Результаты исследования и их обсуждение

Актуализированные редакции ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 регламентируют разделение ИГЭ-2 и 3 на геологические тела однородные по величине относительной деформации просадочности в пределах 3 классификационных интервалов: слабопросадочные; среднепросадочные, сильнопросадочные (табл. 1, 2) [2, 9].

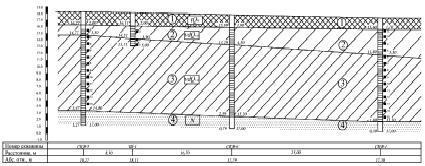

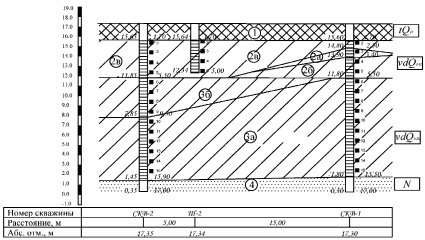

Такое разделение повлекло за собой изменение выборок частных значений показателей свойств ИГЭ-2 и 3, а следовательно, необходимость новой оценки средних значений показателей, параметров их изменчивости и построения новой расчетной геомеханической модели объекта, которая, предположительно, будет включать семь меньших по объему ИГЭ (РГЭ), вместо трех первоначальных. На рис. 2 приведена новая предварительная модель площадки изысканий, которая требует подтверждения расчетом. В скобках указано количество частных определений свойств грунта после разделения выборки:

• ИГЭ-2а – суглинок тяжелый пылеватый, твердый, слабопросадочный, незасоленный, ненабухающий (5);

• ИГЭ-2б – суглинок тяжелый пылеватый, твердый, среднепросадочный, незасоленный, ненабухающий, (5);

• ИГЭ-2в – суглинок тяжелый пылеватый, твердый, сильнопросадочный, незасоленный, ненабухающий (13);

• ИГЭ-3а – суглинок легкий пылеватый, твердый, слабопросадочный, незасоленный, ненабухающий (27);

• ИГЭ-3б – суглинок легкий пылеватый, твердый, среднепросадочный, незасоленный, ненабухающий (15);

• ИГЭ-3в суглинок легкий пылеватый, твердый, сильнопросадочный незасоленный, ненабухающий (3);

• ИГЭ-4 песок мелкий, плотный, средней степени водонасыщения, непросадочный, незасоленный.

На рис. 3, а, б приведены инженерно-геологические разрезы по линии III–III и IV–IV после выделения разновидностей грунтов по новым градациям относительной деформации просадочности.

Согласно требованиям ГОСТ 20522-2012, п.5.3.17 СП 22.13330.2011 число одноименных частных определений для каждого выделенного на площадке инженерно-геологического или расчетного грунтового элемента должно быть не менее десяти для физических характеристик и не менее шести – для механических характеристик [9, 14]. На первый взгляд для большинства выделенных ИГЭ отобранных проб грунтов достаточно для изучения лабораторными методами. Исключение составляет ИГЭ-3в. Однако при составлении задания на лабораторные исследования грунтов было выявлено, что большинство вновь выделенных ИГЭ оказались необеспеченными нужным количеством образцов грунтов для оценки их характеристик. При условии, что монолиты, отобранные из скважин 2 и 5, будут использованы для определения деформационных характеристик, а скважины 1 и 4 – прочностных, а также, учитывая монолиты, отобранные из шурфов, получено следующее (табл. 3).

Из табл. 3 следует, что достаточное количество проб грунтов для определения их деформационных характеристик отобрано только для ИГЭ-2в (8 монолитов), ИГЭ-3а (10 монолитов), ИГЭ-3б (11 монолитов). Для выполнения сдвиговых испытаний необходимое количество монолитов имеется только для ИГЭ-3а (17 монолитов). Для изучения остальных ИГЭ следует получить дополнительную первичную инженерно-геологическую информацию.

а

б

Рис. 2. а – инженерно-геологический разрез по линии III–III; б – инженерно-геологический разрез по линии IV–IV

Таблица 1

Относительная деформация просадочности грунтов РГЭ-2 и 3, отобранных из скважин

|

Глубина, м |

Относительная деформация просадочности esl, д. е. Разновидность грунтов (ГОСТ 25100-2011) |

|||||

|

Скважина 1 |

Скважина 2 |

Скважина 3* |

Скважина 4 |

Скважина 5 |

Скважина 6* |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

2,0 |

0,075 сильнопрос. |

0,076 сильнопрос. |

0,085 сильнопрос. |

– |

– |

0,080 сильнопрос. |

|

3,0 |

0,021 слабопрос. |

0,075 сильнопрос. |

0,056 среднепрос. |

0,020 слабопрос. |

0,032 среднепрос. |

0,029 слабопрос. |

|

4,0 |

0,035 среднепрос. |

0,080 сильнопрос. |

0,010 слабопрос. |

0,024 слабопрос. |

0,036 среднепрос. |

0,037 среднепрос. |

|

5,0 |

0,033 среднепрос. |

0,085 сильнопрос. |

0,039 среднепрос. |

0,024 слабопрос. |

0,025 слабопрос. |

0,035 среднепрос. |

|

6,0 |

0,019 слабопрос. |

0,052 среднепрос. |

0,023 слабопрос. |

0,019 слабопрос. |

0,031 среднепрос. |

0,032 среднепрос. |

|

7,0 |

0,027 слабопрос. |

0,057 среднепрос. |

0,023 слабопрос. |

0,010 слабопрос. |

0,073 сильнопрос. |

0,048 среднепрос. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

8,0 |

0,017 слабопрос. |

0,031 среднепрос. |

0,057 среднепрос. |

0,016 слабопрос. |

0,040 среднепрос. |

0,020 слабопрос. |

|

9,0 |

0,013 слабопрос. |

0,043 среднепрос. |

0,025 слабопрос. |

0,034 среднепрос. |

0,034 среднепрос. |

0,015 слабопрос. |

|

10,0 |

0,011 слабопрос. |

0,015 слабопрос. |

0,013 слабопрос. |

0,018 слабопрос. |

0,026 слабопрос. |

0,012 слабопрос. |

|

11,0 |

0,015 слабопрос. |

0,021 слабопрос. |

0,013 слабопрос. |

0,032 среднепрос. |

0,075 сильнопрос. |

0,072 сильнопрос. |

|

12,0 |

0,010 слабопрос. |

0,019 слабопрос. |

0,019 слабопрос. |

0,010 слабопрос. |

0,078 сильнопрос. |

0,075 сильнопрос. |

|

13,0 |

0,019 слабопрос. |

0,021 слабопрос. |

0,015 слабопрос. |

0,011 слабопрос. |

0,043 среднепрос. |

0,050 среднепрос. |

|

14,0 |

0,019 слабопрос. |

0,010 слабопрос. |

0,010 слабопрос. |

0,021 слабопрос. |

0,029 слабопрос. |

0,027 слабопрос. |

|

15,0 |

0,020 слабопрос. |

0,012 слабопрос. |

0,011 слабопрос. |

0,022 слабопрос. |

0,026 слабопрос. |

0,028 слабопрос. |

Таблица 2

Относительная деформация просадочности грунтов РГЭ-2 и 3, отобранных из шурфов

|

Глубина, м |

Относительная деформация просадочности esl, д. е. Разновидность грунтов (ГОСТ 25100-2011) |

|||||||

|

Ш-1 |

Ш-2 |

Ш-3* |

Ш-4* |

Ш-5* |

Ш-6* |

Ш-7* |

Ш-8* |

|

|

2,0 |

– |

0,072 сильнопрос. |

0,072 сильнопрос. |

0,078 сильнопрос. |

0,72 сильнопрос. |

0,028 слабопрос. |

– |

– |

|

3,0 |

0,032 среднепрос. |

0,074 сильнопрос. |

0,024 слабопрос. |

0,032 среднепрос. |

0,080 сильнопрос. |

0,035 среднепрос. |

0,026 слабопрос. |

0,022 слабопрос. |

|

4,0 |

0,035 среднепрос. |

0,078 сильнопрос. |

0,032 среднепрос. |

0,032 среднепрос. |

0,082 сильнопрос. |

0,020 слабопрос. |

0,028 слабопрос. |

0,030 среднепрос. |

|

5,0 |

0,033 среднепрос. |

0,080 сильнопрос. |

0,020 слабопрос. |

0,034 среднепрос. |

0,035 среднепрос. |

0,037 среднепрос. |

0,024 слабопрос. |

0,034 среднепрос. |

Примечание. * обозначены горные выработки, пройденные для получения дополнительной инженерно-геологической информации.

Таблица 3

Распределение монолитов по ИГЭ для выполнения лабораторных работ

|

Количество монолитов, выделенных для компрессионных испытаний |

|||||

|

ИГЭ-2а |

ИГЭ-2б |

ИГЭ-2в |

ИГЭ-3а |

ИГЭ-3б |

ИГЭ-3в |

|

0 + (1 + 8) = 9 |

2 + (1 + 6) = 9 |

8 + (1 + 5) = 14 |

10 + (9 + 0) = 19 |

11 + (2 + 3) = 16 |

3 + (0 + 0) = 3 |

|

Количество монолитов, выделенных для сдвиговых испытаний |

|||||

|

5 + (1 + 8) = 14 |

3 + (1 + 6) = 10 |

5 + (1 + 5) = 11 |

17 + (5 + 0) = 22 |

4 + (4 + 3) = 11 |

0 + (2 + 0) = 2 |

Примечания: первая цифра – количество монолитов после разделения выборки;

в скобках: первая цифра – количество монолитов, отобранных из дополнительных скважин;

вторая цифра – количество монолитов, отобранных из дополнительных шурфов.

а

б

Рис. 3. а – инженерно-геологический разрез по линии III–III (новая модель); б – инженерно-геологический разрез по линии IV–IV (новая модель)

Небольшая глубина залегания ИГЭ-2а, ИГЭ-2б и ИГЭ-2в позволяет произвести отбор монолитов при проходке шурфов. Нами рассмотрен вариант, предусматривающий полевые испытания грунтов вертикальной статической нагрузкой плоскими штампами I типа в шурфах на глубине заложения фундамента – 4 м [16]. Количество испытаний грунтов штампами для каждого характерного ИГЭ следует устанавливать не менее двух [11]. После разделения грунтовой толщи, в пределах исследуемой площадки основанием плитного фундамента могут служить грунты ИГЭ-2а (скв. 4), ИГЭ-2б (скв. 1), ИГЭ-2в (скв. 2), ИГЭ-3б (скв. 5). Таким образом, количество испытаний грунтов вертикальной статической нагрузкой должно увеличиться с 2 до 8 испытаний. На рис. 1 показаны дополнительные горные выработки со схемами их опробования (скв. 3 и 6; шурфы 3–8). Следует отметить, что нормативные документы не содержат методику выполнения штамповых испытаний на «гетеропросадочных» грунтах, когда в шурфе присутствует несколько их разновидностей. В нашем варианте дополнительные испытания вертикальной статической нагрузкой позволяют осуществить добор необходимых образцов для исследований деформационных свойств ИГЭ-2а, 2б, и прочностных характеристик ИГЭ-2б, 2в, 3б (табл. 3, вторая цифра в скобках).

Для получения дополнительной первичной инженерно-геологической информации о свойствах грунтов ИГЭ-3в считаем целесообразным разведочные скважины 3 и 6 назначить техническими. При выполнении изысканий авторами предполагалась необходимость размещения дополнительных точек отбора монолитов, поэтому скважины 3 и 6 изначально были использованы в качестве технических, несмотря на то, что согласно правилам производства инженерно-геологических изысканий по назначение они могут оставаться разведочными. В нашем варианте изменение назначений скважин и отбор монолитов с интервалов 1,0 м позволило получить дополнительную информацию об ИГЭ-2б; ИГЭ-2в; ИГЭ-3в, однако ИГЭ-3в снова оказался недостаточно опробованным для статистической обработки необходимых характеристик. Таким образом, все последующие инженерно-геологические работы будут полностью подчинены поиску точек отбора необходимых образцов грунта ИГЭ-3в.

Выводы

1. На основании анализа инженерно-геологических условий 300 площадок, в зависимости от однородности просадочной толщи, выделены пять возможных вариантов, которые при разделении дисперсных грунтов на разновидности по относительной деформации просадочности esl в соответствии с новыми требованиями ГОСТ 25100-2011 учитывают количество РГЭ в геомеханической модели объекта. Установлено, что возможно обособление от 1 до 30 РГЭ.

2. Для площадок, отнесенных по строению просадочной толщи к варианту 2, виды, объемы и стоимость инженерно-геологических работ должны назначаться с учетом наличия как минимум трех разновидностей грунтов, выделяемых по относительной деформации просадочности и 6 ИГЭ в пределах просадочной толщи.

3. Основным способом дополнительных исследований свойств грунтов, залегающих на глубине не выше 5 м в пределах площадки проектируемого строительства, при плитном и свайно-плитном вариантах фундаментов является проходка и опробование шурфов, предназначенных для проведения полевых испытаний грунтов вертикальной статической нагрузкой штампами. Данный вид работ обеспечивает 80 % необходимых проб грунта для их изучения лабораторными методами.

4. Следует учитывать, что породы некоторых ИГЭ (РГЭ) могут залегать в виде разобщенных геологических тел на значительных глубинах. В таких случаях для получения достаточной первичной инженерно-геологической информации, обеспечивающей возможность статистической обработки показателей свойств грунтов, все скважины следует назначать техническими, а не менее чем в 30 % скважин отбор монолитов проводить через 0,5 м.