Устьевая зона реки – это особенный географический объект, охватывающий область впадения реки в озеро, подверженный воздействию речных и озерных факторов и имеющий особенный специфический комплекс, структура и формирование которого регулируются устьевыми процессами: динамическим взаимодействием и смешением вод реки и озера, отложением и переотложением речных и частично озерных наносов. В устьях рек взаимодействуют две различные по своим физическим, химическим и биологическим свойствам водные массы – речная и озерная. Устьевые экосистемы рек – одни из самых ранимых водных объектов, так как все естественные и антропогенные изменения режима и состояния реки и прибрежной зоны отражаются в этой области. Цель исследования – дать характеристику современного состояния водотоков в устьевых областях и озер восточного побережья Среднего Байкала по гидрохимическим показателям.

Материалы и методы исследования

Территория исследования расположена в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (БПТ), где находится особая экономическая зона (ОЭЗ) «Байкальская гавань», которая создана постановлением правительства России в 2007 г. ОЭЗ расположена в 110 км от Улан-Удэ, занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала и включает 5 участков: «Турка», «Пески», «Гора Бычья», «Бухта Безымянная» и «Горячинск». Приоритетными выбраны участки «Турка» и «Пески», с площадью 434,04 га. Туристско-рекреационная зона создается с целью развития лечебно-оздоровительного, экологического, горнолыжного, экскурсионного, круизного видов туризма [1].

Все байкальское приморье согласно районированию М.Н. Мельхеева [2] разделено на одиннадцать физико-географических районов, в границах четырех из них проводились исследования устьевых областей. Усть-Баргузинский физико-географический район охватывает побережье двух больших заливов – Чивыркуйского и Баргузинского и нижнюю часть Баргузинской долины. Для этого района характерны большая расчлененность береговой линии, рельеф прибрежной полосы сглаженный, хребты удалены от берега, а приближающиеся к берегу отроги невысоки. Здесь начинается обширная межгорная впадина – долина р. Баргузин. Устьевая часть р. Баргузин, левый берег, сложен песками. В приустьевом районе широко распространены сосновые и сосново-березовые леса на песчаных почвогрунтах. Южный берег Чивыркуйского залива низменный, заболоченный, сложенный из наносных отложений песчано-галечного состава, выпрямленный, однообразно протянувшийся на 13 км. Здесь расположен перешеек, отделяющий Чивыркуйский залив от Баргузинского, шириною до 10 км, с однообразно низменной, заболоченной поверхностью, покрытой лесом из лиственницы, березы и кустарников. В центре перешейка находится озеро Арангатуй. Здесь же находится бессточное озеро Большое Бормашовое, теплое, минерализованное. Климат сравнительно прохладный и умеренно влажный. Баргузинский физико-географический район расположен в пределах межгорной впадины байкальского типа, по долине р. Баргузина. Почти половина территории Баргузинской долины представлена пойменными участками и низкими террасами р. Баргузина, которые заняты луговыми, лугово-кустарниковыми сообществами на аллювиальных темногумусовых, аллювиальных торфянисто-глеевых и других почвах. По левому берегу реки Баргузин отмечаются включения заболоченных участков, в то же время правый берег представлен степными ассоциациями [2].

Побережье от мыса Крестового до мыса Сухинский с отрогами хребтов Голондинского, Улан-Бургасы и Морского относятся к Среднебайкальскому району. Район обладает мягкими чертами рельефа, сравнительно теплым и умеренно влажным климатом. На территории района расположены прибрежные озера – Котокельское, Дикое, Большое и Малое Духовое. Растительность – хвойная и смешанно-лесная. Обширная Безымянно-Горячинская аккумулятивная равнина сложена озерными и речными отложениями, покрыта смешанным сосново-березовым лесом. Равнина заканчивается низменными песчано-галечными, без растительного покрова, небольшими мысами и островками. На берегах Байкала насчитывается множество горячих источников. Побережье представляет собой низменный песчаный берег с открытыми песками. В межгорном понижении расположено озеро Котокельское. Оно окружено горно-лесным ландшафтом, а на северо-востоке имеет топкое низменное побережье, открытое в сторону долины р. Турки [2]. Усть-Селенгинский физико-географический район побережья тянется от бассейна р. Большой Сухой до бассейна р. Боярской (включительно), углубляясь в сушу до склонов хребтов Морского и Хамар-Дабана, разделенных тектоническим разломом по долине р. Селенги, заполненного озерно-аллювиальными и дельтовыми отложениями.

Климат территории резко континентальный, с холодной зимой и теплым летом, хотя исследователями отмечаются отличия по сезонам года в разных частях района. Центральное место в районе принадлежит огромной Кударинской степи. По ней протекает крупнейшая река района Селенга. Дельта реки занимает значительную территорию района. Она сильно заболочена с множеством линз мелких озер и пронизана многочисленными протоками. Низкая дельта представлена лугово-болотными ассоциациями. Кроме Селенги, в отрогах хребта Хамар-Дабан берут свое начало питающие Байкал реки Снежная, Переемная, Мысовка, Мантуриха и другие [2]. Формирование речного стока в озеро Байкал отличается большим разнообразием из-за различий физико-географических условий в отдельных частях его бассейна и происходит в основном среди слабо выщелачиваемых изверженных и метаморфических пород архея протерозоя. Это обуславливает схожесть гидрохимических характеристик поверхностных вод водосборного бассейна и самого озера. Согласно классификации О.А. Алекина основная часть водотоков относится к первому типу гидрокарбонатно-кальциевых вод – по соотношению ионов и имеют низкую общую минерализацию (до 150 мг/л). Незначительное количество рек, протекающих по районам распространения осадочных карбонатных пород, относятся ко второму типу гидрокарбонатно-кальциевых вод и имеют несколько большую минерализацию (до 400 мг/л) [3]. Отбор проб воды проводился в июле 2017 г. в стеклянные емкости в объеме до 3 л по стандартизованным и общепринятым методикам с учетом требований ГОСТ (СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 31861-2012 и др.). Всего отобрано более 80 проб. Химические анализы проводились на месте отбора проб воды с помощью полевой лаборатории и в лабораторных условиях ИГ СО РАН в течение нескольких дней после отбора. Значение рН в воде измерялось потенциометрическим методом [ПНД Ф14.1:2:3:4,121-97]. Содержание гидрокарбонатов в воде – титрометрическим методом [РД 52.24.493-2006]. Массовая концентрация нитритов – фотометрическим методом с реактивом Грисса [ПНД Ф 14.1:2:4.3-956]. Содержание хлоридов – аргентометрическим методом [РД 52.24.407-06]. Концентрация нитритов фотометрическим методом с салициловой кислотой [ПНД Ф 14.1:2:4.4-95]. Содержание ионов аммония – фотометрическим методом с реактивом Несслера [ПНД Ф 14.1:2:1-95]. Концентрация фосфатов – фотометрическим методом с восстановлением аскорбиновой кислотой [ПНДФ 14.1:2.112-97]. Массовая концентрация растворенного кислорода – йодометрическим методом [РД 52.24.419-2005]. Нефтепродукты в воде определены на флюорате [ГН 2.1.5.1315-03].

Результаты исследования и их обсуждение

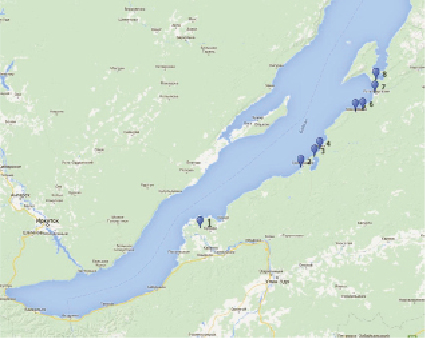

Материалом данного исследования являются данные химического анализа проб вод, отобранных в 2017 г. (рис. 1). Для гидрохимической характеристики устьевых водотоков и прибрежных озер были выбраны следующие показатели: рН, количество взвешенных веществ, растворенного кислорода, хлоридов, сульфатов, аммония, нитритов, нитратов, фосфатов, нефтепродуктов. По результатам исследований, проведенных в летний период 2017 г., выявлены особенности гидрохимических изменений в устьевых зонах рек восточного побережья Среднего Байкала (таблица).

Условные обозначения:  – местоположение площадки; 1–8 номера площадок Рис. 1. Ключевые участки отбора проб воды

– местоположение площадки; 1–8 номера площадок Рис. 1. Ключевые участки отбора проб воды

Величина рН, содержание нефтепродуктов и основных ионов в воде рек и озер Средней котловины оз. Байкал, 2017 г.

|

№ точки |

рН |

HCO3- |

O2 мг/дм3 |

Cl- |

NO2- |

NO3- |

NH4+ |

РО43- |

Сумма ионов |

Нефтепродукты, мг/дм3 |

|

1 |

7,5 |

61 |

9,6 |

1,60 |

0,012 |

н/о |

0,007 |

0,001 |

62,63 |

– |

|

4 |

8,4 |

61 |

10,0 |

2,32 |

0,024 |

0,01 |

0,090 |

0,001 |

63,46 |

0,008 |

|

8 |

7,3 |

92 |

9,3 |

1,61 |

0,002 |

0,01 |

0,012 |

0,002 |

93,65 |

0,004 |

|

12 |

8,3 |

58 |

12,3 |

1,60 |

0,020 |

0,45 |

0,014 |

0,001 |

60,10 |

– |

|

13 |

7,2 |

61 |

5,6 |

2,10 |

0,029 |

н/о |

0,031 |

0,001 |

63,17 |

– |

|

14 |

8,3 |

31 |

13,3 |

2,32 |

0,024 |

0,10 |

0,007 |

0,001 |

34,25 |

0,005 |

|

17 |

9,1 |

68 |

17,4 |

2,10 |

0,012 |

н/о |

0,010 |

0,001 |

70,13 |

0,013 |

|

18 |

8,3 |

82 |

9,7 |

1,88 |

0,012 |

0,01 |

0,007 |

0,010 |

83,93 |

0,018 |

|

19 |

8,4 |

70 |

10,0 |

2,59 |

0,016 |

0,01 |

0,012 |

0,010 |

72,66 |

0,005 |

|

20 |

9,7 |

24 |

13,3 |

2,86 |

0,101 |

1,15 |

0,011 |

0,001 |

28,14 |

0,002 |

|

21 |

8,5 |

101 |

8,6 |

2,51 |

0,016 |

0,01 |

0,010 |

0,001 |

103,60 |

0,004 |

|

2 |

9,2 |

12 |

12,0 |

2,10 |

0,016 |

н/о |

0,013 |

0,014 |

14,15 |

0,004 |

|

3 |

8,9 |

552 |

11,2 |

52,50 |

0,048 |

0,90 |

0,020 |

0,001 |

1205,47 |

0,004 |

|

6 |

9,3 |

н/о |

14,1 |

1,60 |

0,053 |

н/о |

0,260 |

0,001 |

1,92 |

– |

|

10 |

7,7 |

92 |

10,5 |

1,60 |

0,029 |

н/о |

0,028 |

1,869 |

95,54 |

– |

Примечание. «–» не определялся, «н/о – не обнаружено. Место отбора проб: 1 – р. Кика; 2 – оз. Котокельское; 3 – оз. Б. Бармашовое; 4 – оз. Байкал, Чивыркуйский залив; 6 – оз. Арангутай; 8 – р. Баргузин; 10 – оз. Духовое; 12 – р. Максимиха; 13 – ручей без названия (Горячинск); 14 – р. Турка; 17 – р. Селенга, протока Харауз; 18 – р. Селенга протока Лобановская; 19 – р. Селенга (выше Селенгинского целлюлозно-бумажного комбината); 20 – р. Селенга (ниже комбината); 21 – р. Селенга, основная протока.

а б

в г

Рис. 2. Озера Духовое (а), Котокельское (б), Арангатуй (в), Б. Бармашовое (г) (съемка с квадокоптера, С.А. Макаров, июль 2017 г., высота 400, 205 и 305 м соответственно)

Выявлено, что в реках, втекающих в Среднюю котловину оз. Байкал кислотно-основные свойства изменяются от 7,3 (р. Баргузин, Кика) до 8,5 (р. Турка, Максимиха, Селенга) значений рН. Концентрации свободных ионов водорода в воде разных проток р. Селенги отличаются между собой. Так, в протоке Харауз и основном русле р. Селенги ниже по течению после расположения Селенгинского целлюлозно-бумажного комбината значения рН от 9,1 до 9,7. О степени и времени заражения воды продуктами жизнедеятельности человека можно судить по присутствию, количеству и соотношению в воде азотсодержащих соединений. Недопустимо содержание нитратов вместе с аммиаком.

Установлено, что в р. Максимихе и Селенге (ниже Селенгинского целлюлозно-бумажного комбината) содержание нитрат-иона превышает фоновые значения для Байкала в 5–10 раз, с количеством аммоний-иона в пределах фона, что свидетельствует о давнем органическом (возможно, фекальном) загрязнении воды [4, 5]. В воде Чивыркуйского залива озера Байкал (прибрежная зона) обнаружено содержание аммиак-иона выше фоновых в 4 раза, что указывает на недавнее загрязнение и близость источника загрязнения (коммунальные очистные сооружения, отстойники промышленных предприятий, фермерские хозяйства, азотные удобрения, поселения и др.).

В водах рек Среднего Байкала установлено повышенное относительно фоновых значений для вод Байкала, содержание хлорид-ион (Cl-) – в 4–7 раз. Поскольку хлориды обладают высокой миграционной способностью благодаря хорошей растворимости, то большие количества хлоридов могут поступать в речные воды из недостаточно очищенных промышленных и бытовых стоков [6, 7]. В ионном составе рек Среднего Байкала ведущее положение в абсолютных величинах занимают гидрокарбонаты и хлориды. Обнаружено, что содержание хлорид-иона (Cl-) в устьевой зоне всегда превышает его содержание в верховьях, что согласуется с данными К.К. Вотинцева [8], П.Ф. Бочкарева [9], Л.М. Сороковиковой и др. [10]. По данным К.К. Вотинцева [8] в воде р. Селенги нитраты присутствуют почти всегда, что соответствует исследованиям П.Ф. Бочкарева [9] и нашим. В речной воде ниже расположения Селенгинского целлюлозно-бумажного комбината обнаружено количество нитратов, значительно превышающее их содержание в основном русле.

Содержание растворенного кислорода в байкальской воде составляет в среднем в поверхностных слоях 11–14 мг/дм3. В реках Среднего Байкала содержание кислорода довольно высокое – 8,6–17,4 мг/дм3 (р. Селенга, основное русло, и протока Лобановская соответственно). В реках Кика, Максимиха и Турка содержание кислорода 9,6, 12,2 и 13,3 мг/дм3 соответственно. Полученные значения по содержанию кислорода в водотоках Среднего Байкала согласуются с данными К.К. Вотинцева и П.Ф. Бочкарева [8, 9].

На восточном побережье Средней котловины оз. Байкал были проведены гидрохимические исследования вод озер Котокельское, Б. Бармашовое, Арангатуй и Духовое (рис. 2). Между оз. Байкал и подножиями хребтов (Баргузинского, Хамар-Дабанского и Улан-Бургасы) в прибрежной 20-километровой полосе имеет место сложный рельеф с чередованием возвышенных участков и понижений. Наиболее интересны озера прибрежных низкогорий, занимающие днища малых впадин и грабенов. Здесь заняли территории Духовое и Лосиное озера, а также ряд озер у устья р. Кика, самое крупное из прилегающих к Байкалу оз. Котокель. В береговой зоне Байкала широко распространены соровые озера. Самые крупные соровые озера на Восточном побережье – Арангатуй и М. Арангатуй, Светлое и Б. Бармашовое расположены на восточном побережье [11].

Озеро Котокельское (Котокель) находится в двух километрах от берега Байкала. Общая площадь озера составляет около 70 км2. Озеро является мелководным. Средняя глубина озера составляет 3,5 м [12]. Озера Арангатуй и Б. Бармашовое расположены на Баргузинско-Чивыркуйском перешейке, который находится на северо-востоке Центральной котловины Байкала. Площадь водного зеркала оз. Арангатуй 50,6 км2, глубина 1–2 м, дно выровненное, заиленное, оно связано протокой с Чивыркуйским заливом, что способствует транспортировке биогенных веществ с водными потоками. Как показали исследования, вода оз. Котокель и Арангатуй отличается повышенными значениями pH – 9,2–9,3 (соответственно), что может быть связано с эвтрофностью вод в летний период, что также может свидетельствовать и о нарушении биологического равновесия в водоеме. Установлено, что в воде озера присутствуют нитрит-ионы и ионы аммония, что указывает на недавнее загрязнение воды органическими веществами. Количество хлорид-ион (Cl-) превышает фоновые значения для Байкала в 5 раз (Котокель) и 4 раза (Арангатуй).

Площадь зеркала оз. Б. Бармашовое 1,3 км2, средняя глубина 2,2 м. Питание водоема осуществляется атмосферными осадками и грунтовыми водами современных и верхнечетвертичных отложений. Озеро не проточное, а разгрузка озерных вод происходит за счет испарения. Уровень воды ниже уровня Байкала на 0,5 м [13]. Здесь имеются отложения сапропеля. Средняя мощность грязевой залежи 0,64 м, максимальная – 1,5 м [14]. В формировании водно-солевого режима озера Б. Бармашово принимают участие атмосферные осадки и грунтовые воды современных и верхнечетвертичных отложений. Поступление основных микроэлементов и установление солевого баланса в озере происходит за счет грунтовых вод, которые пополняют их запасы, в том числе и сульфатов. Достаточно высокое содержание хлорид-иона (52,5 мг/дм3). Установлено, что в воде присутствуют нитриты, нитраты и ионы аммония, что служит показателем более давнего органического, возможно, фекального загрязнения воды.

Заключение

В результате проведенных исследований в устьях рек восточного побережья Средней котловины оз. Байкал выявлено, что одним из основных источников поступлений загрязняющих веществ является их перенос с речным стоком. Процессы модификации вещества по скорости уступают физическому переносу многих ингредиентов, что способствует поступлению большого количества вещества в устьевые участки водотоков. Азотсодержащие химические соединения (аммиак, нитриты и нитраты), являющиеся результатом происходящих процессов, а также разложения белковых соединений, попадают со сточными бытовыми водами в устьевые зоны. Происходит нарушение устойчивости устьевых областей и повышается риск возникновения неблагоприятных экологических результатов. Наблюдается накопление соединений биогенных элементов и загрязняющих химических веществ. Это приводит к формированию нового антропогенно измененного природного фона. При этом нарушается естественное экологическое состояние устьевой области. Установлено, что узкая устьевая область рек является механическим барьером, где происходит разделение и осаждение выносимого взвешенного вещества. Под влиянием происходящего процесса отмечается изменение в качественных и количественных характеристиках растворенного вещества речного стока, что приводит к неизбежному формированию вод с новыми физико-химическими и биологическим показателями. Изучение гидрохимических показателей вод озер прибрежных низкогорий (Котокель и Духовое) и соровых (Арангатуй и Б. Бармашовое) выявило повышенные значения pH, количество хлорид-иона, а также присутствие в водоемах нитрит-иона и иона аммония, что указывает на недавнее и постоянное загрязнение воды органическими веществами.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ – 16-05-00286.