Облик города во многом зависит от степени его озеленения и разнообразия используемых при этом древесно-кустарниковых растений. Видовой состав растений, применяемых для озеленения городов севера Восточной Сибири, довольно беден, и ограничивается, прежде всего, способностью растений адаптироваться к условиям сурового резко континентального климата с продолжительными морозными зимами и коротким засушливым летом. Успешность использования интродуцентов в озеленении северных городов зависит от их генетически обусловленных особенностей: зимостойкости и морозоустойчивости. Под зимостойкостью понимают устойчивость растений к отрицательным температурам, а под морозоустойчивостью – способность переносить резкие понижения температуры ниже –25 °С [1]. В настоящее время достаточно подробно изучены вопросы зимостойкости и морозоустойчивости древесных растений, используемых в озеленении городов европейского севера, Урала, Западной Сибири [1–3]. Недостаточная устойчивость к воздействию низких температур может свидетельствовать в пользу несоответствия экологического потенциала растений их новым условиям существования. Таким образом, при подборе ассортимента растений, используемых в озеленении северных городов, особенно инорайонных, необходимо проведение исследований по их адаптации к длительному воздействию низких температур воздуха.

Целью настоящих исследований является изучение морозоустойчивости различных видов Populus в условиях резко континентального климата севера Иркутской области.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования были взяты однолетние побеги деревьев: Pоpulus alba L., Populus alba L.× Populus Bolleana Lauche, Populus balsamifera L., произрастающих в насаждениях общего пользования г. Братска. Образцы собраны в начале декабря 2017 г. при температуре воздуха –6 °С после ранних морозов (–22–24 °С) и наступившей затем оттепели. С каждого вида взято по 40 образцов. При срезании побегов учитывалась ориентация по сторонам света (собрано по 10 побегов с разных сторон света).

Зимостойкость оценивалась по методике М.М. Тюриной и Г.А. Гоголевой: I компонент – устойчивость вида к ранним морозам; II – максимальная морозоустойчивость в закаленном состоянии; III – способность сохранять высокую устойчивость к морозам в период оттепели; IV компонент – способность восстанавливать морозостойкость при повторной закалке после оттепелей [4]. Оценка проводилась по I и II компонентам.

Устойчивость к ранним морозам (I компонент) оценивалась в естественных условиях. Побеги хранились в течение 5 дней при температуре –5(–6) °С, после чего были сделаны поперечные срезы: в начале, середине и конце побегов – и определена степень повреждения вегетативных органов. Затем были проведены испытания на максимальную морозоустойчивость растений при помощи моделирования низких температур в камере искусственного климата MKF-240. На начальном этапе образцы проходили закалку при температуре –10 °С в течение 24 ч, после чего на 24 ч температура снижалась до –20 °С, далее, на 24 ч температура снижалась до –30 °С, завершающим этапом являлось воздействие температуры –40 °С в течение 18 ч. Скорость снижения температуры в климатической камере была приближена к амплитуде изменения среднесуточных температур при резко континентальном климате. Так, например, в Братске она достигает 20–30 °С. После медленного оттаивания образцов были сделаны поперечные срезы и определены повреждения побегов в закалённом состоянии по II компоненту.

Степень повреждения различных зон: перидермы, флоэмы, камбия, ксилемы, сердцевины оценивалась при помощи микроскопа Микмед-5. Полученные срезы фиксировались с помощью цифровой фотокамеры и выводились на монитор компьютера. Площади повреждённых участков древесины вычислялись при помощи программы AutoCAD. Степень повреждений оценивалась по пятибалльной шкале: 0 баллов – повреждения отсутствуют; 1 балл – 20 % повреждений; 2 балла – 40 %; 3 балла – 60 %; 4 балла – 80 %; 5 баллов – 100 % повреждений (ткани погибли) [4]. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием программы Excel.

Результаты исследования и их обсуждение

Согласно районированию территории РФ по природно-климатическим условиям г. Братск относится к 1В климатическому району. Климат региона резко континентальный, характеризующийся большими колебаниями годовой и суточной температур, высокой солнечной радиацией и неравномерным годовым распределением осадков. В целом за год наблюдается 147 дней с отрицательной температурой, 149 – с положительной и 69 – с положительными дневными и отрицательными ночными температурами. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 114 дней, средняя продолжительность вегетационного периода – 136 дней [5]. Несмотря на тенденцию повышения температуры воздуха последних лет: так, например, в 2016 г. в Иркутской области среднегодовая температура превысила многолетние значения на 1–2 °С, в 2017 г. – на 1–3 °С, в середине зимы отмечаются длительные периоды понижения температуры воздуха до –40 °С и ниже. В 2016 г. этот период составил 10 дней, в 2017 г. – 16 дней [6, 7].

В городских насаждениях Братска присутствуют как представители местной флоры: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), берёза повислая (Вetula pendula Roth) и берёза пушистая (Betula pubescens Ehrh), лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb), рябина сибирская (Sorbus sibirica Hedl), так и растения-интродуценты: в основном – это тополь бальзамический (Populus balsamifera L.) и акация жёлтая (карагана) (Сaragana arborescerns Lam.), в незначительных количествах присутствуют некоторые другие виды. На долю представителя североамериканской флоры – Populus balsamifera L. приходится 67 % всех городских насаждений.

В России и сопредельных государствах (в пределах бывшего СССР) произрастает 34 вида и 8 гибридов рода Populus, в азиатской части России распространены 11 видов [8]. Род Populus отличается быстротой роста, газоустойчивостью, способностью произрастать на малоплодородных уплотненных почвах. Все эти качества делают его незаменимым в условиях повышенных антропогенных нагрузок и техногенного загрязнения промышленных городов сибирского региона.

В озеленении городов наиболее распространен тополь бальзамический. В г. Братске большинство деревьев Populus balsamifera L. высаживалось в период массового строительства города – в 1960–1970 гг., и, в настоящее время они имеют критический возраст – 40–50 лет, так как в городских условиях продолжительность жизни древесных растений значительно снижается (в естественных условиях тополь растет 80–90 лет) [9]. Кроме Populus balsamifera L. из рода Populus на территории г. Братска единично встречаются: тополь белый или серебристый (Pоpulus alba L.) и тополь сибирский серебристый, имеющий пирамидальную форму, полученный в результате скрещивания тополя белого и тополя Болле (Populus alba L. × Populus Bolleana Lauche).

Pоpulus alba L. введен в озеленение во многих городах Сибири (Новосибирске, Красноярске, Абакане) и др. Везде устойчив и плодоносит, только в Иркутске на открытых местах отмечаются повреждения однолетних побегов [8].

Гибрид тополя Populus alba L. × Populus Bolleana Lauche. выведен в 1980 г. в центральном ботаническом саду г. Новосибирска методом гибридизации тополя белого с тополем Болле (Populus alba L.× Populus Bolleana Lauche). По ритму сезонного развития он близок к тополю белому. Зимостоек, лишь в очень суровые зимы повреждаются концы однолетних побегов [10].

При исследовании морозоустойчивости деревьев рода Populus сделаны поперечные срезы однолетних побегов, наиболее характерные из них представлены в табл. 1.

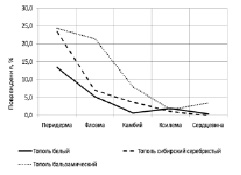

После испытания образцов побегов в естественных условиях по I компоненту зимостойкости у всех трех видов Populus отмечены повреждения перидермы: у Pоpulus alba L. в среднем – 13,3 %, у Populus balsamifera L. – 23,4 %, у Populus alba L. × Populus Bolleana Lauche – 24,2 %. Флоэма в большей степени повреждена у Populus balsamifera L. – 21,4 %, в сравнении с Pоpulus alba L. – 5,2 % и Populus alba L.× Populus Bolleana Lauche – 6,9 %. Повреждения остальных вегетативных органов составляют от 0,2 до 8 % (рис. 1, а).

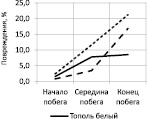

Если проследить наличие повреждений по длине однолетнего побега, можно отметить, что у Populus balsamifera L. прослеживается линейная зависимость – меньше всего поврежденных тканей наблюдается в начале побегов – 2,4 %, больше всего обмерзают концы побегов – 21,2 %. У Populus alba L.× Populus Bolleana Lauche в начале и середине побегов обмерзание варьирует от 0,8 до 3,5 %, а в конце значительно увеличивается – 16,9 %. Совершенно другая картина наблюдается у Pоpulus alba L. – обмерзание побегов происходит более равномерно по всей длине от 1,6 до 8,5 % (рис. 1, б).

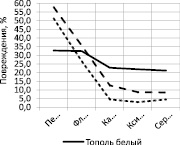

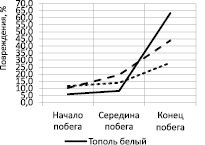

Моделирование низких температур в лабораторных условиях вызвало повреждения перидермы у Pоpulus alba L. меньше, чем у других видов Pоpulus – 32,7 %, в сравнении с Populus balsamifera L. – 51,2 % и Populus alba L. × Populus Bolleana Lauche. – 57,8 %, но начиная с камбиального слоя наблюдается обратная картина: камбий, ксилема и сердцевина однолетних побегов Pоpulus alba L. повреждены в значительно большей степени, чем Populus balsamifera L. и Populus alba L.× Populus Bolleana Lauche. (рис. 2, а). Другую зависимость по сравнению с испытанием по I компоненту можно отметить, если проследить наличие повреждений по длине побегов: у Pоpulus alba L. В начале и середине побегов отмечаются минимальные повреждения: 5,9 и 8,3 % соответственно, а в конце побегов – максимальные значения повреждений – 63,3 %, в то время как у других видов Pоpulus обмерзание побегов по длине происходит более плавно (рис. 2, б).

Таблица 1

Поперечные срезы однолетних побегов Populus

|

Вид Populus |

После испытаний по I компоненту |

После испытаний по II компоненту |

||||

|

Начало побега |

Середина побега |

Конец побега |

Начало побега |

Середина побега |

Конец побега |

|

|

Populus balsamifera L. |

|

|

|

|

|

|

|

Pоpulus alba L. |

|

|

|

|

|

|

|

Populus alba L. × Populus Bolleana Lauche |

|

|

|

|

|

|

а) б)

Рис. 1. Обмерзание однолетних побегов древесных растений рода Pоpulus после испытания по I компоненту: а) сравнение повреждений вегетативных органов; б) сравнение повреждений по длине побега

а) б)

Рис. 2. Обмерзание однолетних побегов древесных растений рода Pоpulus после испытания по II компоненту: а) сравнение повреждений вегетативных органов; б) сравнение повреждений по длине побега

Таблица 2

Оценка морозоустойчивости Populus в баллах

|

Наименование зоны среза |

после I компонента |

после II компонента |

||||

|

Populus balsamifera L. |

Pоpulus alba L. |

Populus alba L.× Populus Bolleana Lauche |

Populus balsamifera L. |

Pоpulus alba L. |

Populus alba L.× Populus Bolleana Lauche |

|

|

Перидерма |

1,21 |

0,67 |

1,17 |

2,56 |

1,64 |

2,89 |

|

Флоэма |

1,07 |

0,35 |

0,35 |

1,33 |

1,62 |

1,78 |

|

Камбий |

0,40 |

0,04 |

0,18 |

0,23 |

1,14 |

0,63 |

|

Ксилема |

0,08 |

0,06 |

0,06 |

0,15 |

1,10 |

0,43 |

|

Сердцевина |

0,17 |

0,03 |

0,00 |

0,22 |

1,06 |

0,42 |

|

Средний балл |

0,59 |

0,23 |

0,35 |

0,90 |

1,31 |

1,23 |

Далее, степень повреждений побегов оценивалась по пятибалльной шкале [4] (табл. 2).

В среднем промерзание вегетативных органов всех видов однолетних побегов рода Populus не превышает 2 баллов. После испытаний образцов по I компоненту зимостойкости в естественных условиях в большей степени повреждения отмечаются у Populus balsamifera L. – 0,59, после воздействия критических температур в лабораторных условиях – у Pоpulus alba L. – 1,31 балла. Степень повреждения вегетативных органов практически всех видов Pоpulus уменьшается от перидермы к сердцевине, только у Populus balsamifera L. в большей степени повреждена сердцевина, чем ксилема, после испытания по I и II компонентам зимостойкости. У Pоpulus alba L. при испытании по I компоненту повреждения ксилемы незначительно превышают повреждения камбия.

Заключение

Как показали проведенные исследования, все три вида Pоpulus после первых морозов в ноябре – начале декабря имеют повреждения, не превышающие 1 балла. Чаще всего у испытуемых побегов наблюдается отслоение коры, другие вегетативные органы повреждены незначительно. Более устойчивым к ранним морозам оказался вид Pоpulus alba L. – 0,23 балла; менее устойчивым – Populus balsamifera L. – 0,59 балла.

Стрессовые воздействия низких температур при испытании по II компоненту зимостойкости лучше других выдержал Populus balsamifera L. – 0,90 балла, в большей степени поврежденным оказался Pоpulus alba L. – 1,31 балла.

Что касается распределения повреждений по длине побега, можно отметить, что больше повреждаются концы побегов, но у различных видов Populus этот процесс происходит по-разному: при испытании по I компоненту у Pоpulus alba L. наблюдается более плавное обмерзание по всей длине побега, а при воздействии температуры –40 °С у данного вида количество повреждений резко увеличивается на концах побегов.

В целом все три вида Populus, произрастающие в зеленых насаждениях г. Братска, обладают достаточно хорошей устойчивостью к воздействию низких температур сибирской зимы: повреждения однолетних побегов не превышают 1,5 баллов. Следует отметить, что продолжительность жизни тополя белого и гибрида (тополя сибирского серебристого) превышает сроки жизни тополя бальзамического, что особенно важно в условиях городской среды. С учетом достаточно высокой морозостойкости тополя белого и сибирского серебристого, а также учитывая то, что тополь бальзамический находится в критическом состоянии по возрасту и санитарному состоянию, можно рекомендовать постепенную замену тополя бальзамического на посадки тополя белого и тополя сибирского серебристого.