К основным факторам, определяющим целесообразность и возможности промышленного освоения недр, относятся горно-геологические условия разработки месторождений. Из них, на стадии эксплуатационных работ, наиболее значимыми являются пространственно-морфологические показатели, которые освещают условия залегания, формы и внутреннее строение месторождений полезных ископаемых. Эти показатели в значительной степени обусловливают выбор схемы и способа вскрытия и подготовки к очистной выемке, определяют параметры систем разработки и производственных процессов, безопасное ведение горных работ.

Для повышения эффективности добычных работ требуется увеличение информативности эксплуатационной разведки. В последние годы в комплекс методов, используемых для детализации горно-геологических условий разрабатываемого месторождения, включают методы высокочастотной электроразведки. В условиях распространения многолетнемерзлых пород наиболее эффективным из них для исследований верхней части геологического разреза является метод георадиолокации [1–3]. Достоинствами этого метода являются высокая производительность и разрешающая способность, возможность работы в любых условиях. Тем не менее даже сейчас приходится констатировать, что значительные возможности метода георадиолокации на практике реализуются не полностью. Изменчивость свойств и состояния массива пород при ведении горных работ на территории распространения многолетнемерзлых пород требуют активных научно-методических исследований по адаптации и совершенствованию георадиолокационной технологии для оперативного и детального изучения горно-геологических условий разрабатываемых месторождений криолитозоны [4, 5].

Материалы и методы исследования

Георадиолокация – это современный метод электроразведки, в основе которого лежит свойство электромагнитных волн отражаться от границ раздела сред с различными электрофизическими свойствами. Технически реализуется путем периодического излучения сверхширокополосных (наносекундных) импульсов метрового и дециметрового диапазона электромагнитных волн с последующим приемом и регистрацией отраженных от границ сигналов. Параметры отраженных сигналов зависят от электрофизических свойств зондируемых сред, дальности, формы, размеров и контрастности диэлектрических свойств отражающих объектов. Низкая электропроводность мерзлых пород способствует пониженному затуханию георадиолокационных сигналов и, как следствие, повышению глубинности исследований [6]. А существенные различия электрофизических свойств талых и мерзлых пород обеспечивают эффективность георадиолокации при эксплуатационной разведке в криолитозоне для решения задач выявления и пространственной локализации зон обводнения горных пород, участков подземных льдов, определения параметров слоя надмерзлотных вод и т.д.

В данной статье рассматриваются возможности метода георадиолокации при изучении строения и свойств массива горных пород в условиях дражной разработки месторождений криолитозоны. Экспериментальные георадиолокационные исследования проведены на участках месторождений р. Большой Куранах и р. Аллах-Юнь. На этих крупных золотоносных россыпных месторождениях Якутии применяется дражный способ разработки, который отличается высокой производительностью, законченностью цикла работ и поточностью технологии [7, 8]. Минерализация воды котлованов дражных полигонов невысокая: 30–500 мг/л. В таких условиях при использовании георадаров с центральной частотой от 100 МГц и ниже можно достичь глубины исследований до 10 м [9].

Анализ георадиолокационных разрезов массива горных пород дражного полигона показывает, что наличие воды и зон обводнения пород значительно влияет на результаты георадиолокации. Так, при зондировании с поверхности котлована или при пересечении водных объектов, из-за замедления скорости распространения радиоволн в воде, намного увеличивается время задержки сигналов от границ подповерхностных слоев, что приводит к искаженному восприятию волновой картины. При обработке таких данных необходимо применение специализированных процедур пересчета скоростей по слоям, с учетом влияния рельефа по профилю и GPS-координатной привязки точек измерений [10].

Дальнейшее совершенствование георадиолокационного метода и расширение области его применения связано с развитием программных средств обработки, разработкой критериев распознавания и интерпретации данных, основанных на применении методов статистического и частотно-временного анализа [11]. Исследования закономерностей изменения характеристик георадиолокационных сигналов, полученных при зондировании дражных полигонов, показали, что оси синфазности сигналов на участках нарушенности массива горных пород имеют прерывистый (хаотичный) характер. Подобное изменение сигналов приводит к увеличению такой статистической характеристики, как дисперсия, которая показывает отклонение энергии сигналов от среднего значения.

В работе [12] показано, что расчет значений дисперсии амплитуд сигналов, в качестве поискового критерия зон нарушенности мерзлого горного массива, позволяет картировать контур россыпи и ее структурные особенности.

Результаты исследования и их обсуждение

Полевые георадиолокационные исследования по изучению рельефа плотика выполнены на россыпном месторождении золота р. Аллах-Юнь. Мощность рыхлых отложений на месторождении небольшая (торф – 2,7–10 м, пески – 0,4–5,2 м) и доступна для зондирования георадаром. Присутствие валунов (20–30 см, местами до 50 см) предполагает возможность регистрации гипербол на волновой картине, что в последующем позволит более точно выставить масштаб глубин [13].

Для исследований выбран подготовленный к дражной отработке участок. Запланированные по нему профили расчищены от снега бульдозерной техникой. Измерения проведены георадаром «ОКО-2М» (АБДЛ-50), весной, в период максимального промерзания горных пород [9]. В дальнейшем, для геологической привязки данных георадиолокации по одному из профилей пробурена скважина.

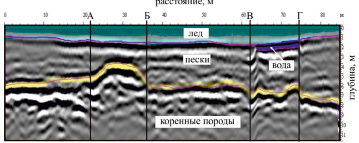

В качестве иллюстрации данных георадиолокации с участка исследований на рис. 1 приведена волновая картина по поперечному профилю дражного полигона. Данные георадиолокации подверглись послойной обработке в соответствии с результатами бурения. Границы слоев: лед, пески, коренные породы, незамерзшая вода – четко прослежены по осям синфазности на протяжении всего разреза.

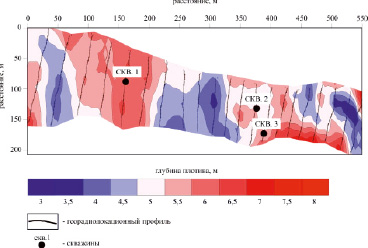

При анализе рельефа плотика, построенного по результатам георадиолокационного картирования и заверенного бурением (рис. 2), просматриваются участки его западения, где возможно повышенное содержание полезного ископаемого. Также, полученные данные могут способствовать планированию хода драги. Например, по исследуемому дражному полигону выявлены две зоны поднятия плотика до глубин 3–3,5 м. При низком уровне воды они могут стать препятствием для перемещения драги.

Методические исследования изменения характеристик георадиолокационных сигналов, полученных при изучении морфологических особенностей строения массива горных пород, выполнены с водной поверхности дражного полигона месторождения р. Б. Куранах. Мощность песков на месторождении изменчива и в зависимости от участка составляет от 46–52 м до 10–15 м. Местами имеются включения крупных фракций в виде валунов [14].

На момент проведения георадиолокационных измерений участок отрабатывался роторным земснарядом. Данные получены с поверхности воды георадаром «ОКО-2М» (АБДЛ-50). Из 20 профилей – 19 поперечных, протяженностью 60–200 м, и 1 продольный, длиной 675 м. В центре дражного котлована, ближе к левому борту, на поверхности воды присутствовал скальный выход, не позволивший охватить георадиолокацией всю площадь водоема.

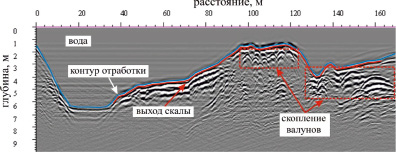

На рис. 3 представлен георадиолокационный разрез, на котором выявлен выход скальных пород на дражном котловане. Интерпретация волновой картины выполнена на основе сравнительного анализа георадиолокационных сигналов. Кровля скальных пород на радарограмме проявляется высокоамплитудными осями синфазности на участках монолитного массива и в виде гипербол на участках крупнообломочного и глыбового материала. Отражения от поверхности песков имеют меньшую амплитуду по причине их водонасыщенности.

Рис. 1. Георадиолокационный разрез по поперечному профилю дражного полигона

Рис. 2. Рельеф плотика дражного полигона (месторождение р. Аллах-Юнь)

После обработки георадиолокационных данных построена трехмерная модель дражного котлована, определен контур отработки и выход скальных пород. По ней также определены геометрические параметры котлована на момент проведения исследований: глубина отработки – 1,5–13,5 м; скальный выход обнаружен на глубинах до 7,5 м.

После обработки георадиолокационных данных построена трехмерная модель дражного котлована, определен контур отработки и выход скальных пород. По ней также определены геометрические параметры котлована на момент проведения исследований: глубина отработки – 1,5–13,5 м; скальный выход обнаружен на глубинах до 7,5 м.

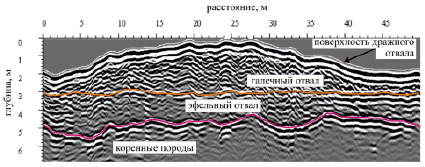

Основная масса горных пород Якутии при разработке находится в мерзлом состоянии, что приводит к большим потерям не только мелкого, но и крупного золота [15]. Особенно часто потери встречаются на дражных полигонах, в районах развития многолетней мерзлоты: на участках недоработки плотика, в отвалах, а также в технологических внутриконтурных целиках. Крупные внутриконтурные целики остаются под плотинами, стоянками промприборов, различными сооружениями [16]. Для изучения строения дражных отвалов и выявления целиков на участках месторождения с утраченными разведочными материалами, а также на отработанных площадях возможно применение георадиолокации. Так, на рис. 4 представлен георадиолокационный разрез, иллюстрирующий возможности георадиолокации в изучении техногенных участков. На радарограмме прослежена кровля коренных пород и слой дражных отвалов. При этом можно наблюдать, как произошла сортировка песков по гранулометрическому составу в процессе дражной переработки. Галечный слой отличается от эфельного наличием большого количества гипербол на волновой картине. Таким образом, по данным георадиолокации в перемытых песках можно выделить две основные составляющие: эфельный и галечный материал, а при площадных исследованиях еще и оценить их объем.

Заключение

Экспериментальные работы по применению георадиолокации в условиях разрабатываемого массива показали перспективность метода для изучения рельефа плотика и строения дражных отвалов. Полученные параметры могут способствовать определению маршрута ходов дражного комплекса. При проведении площадных исследований появляется возможность оценки объемов техногенных образований, определения контура отработки дражного котлована и обнаружения выхода скальных пород, скрытых под водой.

Рис. 3. Георадиолокационный разрез по очистному пространству дражного котлована

Рис. 4. Возможность изучения техногенных образований на месторождении методом георадиолокации

Результаты работ показали, что метод георадиолокации может найти широкое применение при решении задач изучения морфоструктурных особенностей месторождений. При этом дистанционность и оперативность получения данных в дальнейшем могут способствовать оптимизации технологии и повышению эффективности разработки месторождений.