Запашка соломы в почву является наиболее экологически приемлемым и эффективным способом утилизации побочной продукции растениеводства, при котором, в отличие от сжигания, не происходит загрязнения атмосферы окислами углерода и азота. Внесение в почву соломы и пожнивных остатков зерновых культур является реальным средством пополнения органического вещества в почвах агроценозов в условиях отрицательного баланса гумуса в земледелии. При этом повышается плодородие почвы, увеличивается ее биологическая активность, растет урожайность выращиваемых культур [1, 2]. Однако применение соломы в качестве органического удобрения ограничивается низкой скоростью ее разложения в почве, что обусловлено широким соотношением содержания углерода и азота входящих в ее состав органических веществ – целлюлозы, лигнина и кремнийорганических соединений. При разложении соломы в почве создается дефицит минерального азота, могут выделяться фитотоксичные соединения и накапливаться фитопатогены [3, 4]. Для получения положительного эффекта от внесения соломы необходимо обеспечить условия для ускорения процессов ее разложения. Известно, что внесение 10 кг/т минерального азота обеспечивает активное функционирование микрофлоры, участвующей в биотрансформации соломы. Обработка соломы различными биологическими препаратами, в том числе гуминовыми, также позволяет ускорить процессы ее минерализации и гумификации [4–6].

Важнейшую роль в процессах разложения соломы и образования гумуса в почве играют природные биокатализаторы – ферменты. Почвенные ферменты представляют собой высокомолекулярные белковые вещества – продукты метаболизма почвенного биоценоза. Они образуются в результате жизнедеятельности почвенной мезо- и микрофауны, прижизненных растительных корневых выделений, а также поступают в почву после отмирания высших растений и почвенных организмов [7, 8]. Ферментам свойственна высокая активность, которая сохраняется довольно продолжительное время, специфичность воздействия и зависимость от факторов внешней среды – влажности почв, температуры, кислотности (рН), химического и физического состава и т.д. [9].

Принимая участие в разложении остатков растений и микроорганизмов, синтезе и распаде гумуса, гидролизе органических соединений, ферменты могут быть индикаторами скорости разложения соломы в почве. В связи с этим целью нашей работы являлось изучение ферментативной активности чернозема обыкновенного в процессе разложении соломы в почве и влияние на нее обработки гуминовыми препаратами.

Материалы и методы исследования

Изучение ферментативной активности почв проводилось в условиях лабораторного эксперимента. Почву – чернозем обыкновенный карбонатный – из пахотного слоя смешивали с соломой озимой пшеницы (из расчета 6 т/га), измельченной до 2–3 см, и компостировали при температуре 20–22 °С и влажности почвы 60 % от ПВ.

Опыт был заложен в трехкратной повторности и включал следующие варианты:

1 – почва + солома (контроль);

2 – почва + солома + гуминовый препарат BIO-Дон;

3 – почва + солома + гуминовый препарат BIO-Дон-15;

4 – почва + солома + минеральный азот (аммиачная селитра) из расчета 10 кг/т.

Обработка гуминовыми препаратами проводилась при закладке опыта. BIO-Дон – гуминовый препарат на основе вермикомпоста, содержит 2 г/л органического вещества гуминовых и фульвокислот. BIO-Дон-15 – модифицированный гуминовый препарат, обогащенный культурой Clostridium.

Образцы почв отбирались по истечении 1, 3, 5, 7, 9 и 12 месяцев компостирования почвы с соломой. Активность каталазы, инвертазы и фосфатазы определяли методами А.Ш. Галстяна [9]. Для определения целлюлазной активности почвы был использован аппликационный метод [10]. Результаты обработаны методами статистического анализа с помощью программы Excel; в тексте статьи и на графиках приведены средние величины.

Результаты исследования и их обсуждение

Ферментативная активность является наиболее стабильным параметром среди показателей, характеризующих биологическую активность почв [11]. Ферментативный состав почв весьма разнообразен и существенно меняется в пространстве и во времени. Черноземы характеризуются достаточно высоким уровнем активности изучаемых ферментов [12, 13]. В данном исследовании биологическое состояние чернозема обыкновенного оценивалось по активности ферментов двух классов: окислительно-восстановительных или оксидоредуктаз (каталазы) и гидролитических или гидролаз (инвертазы, фосфатазы и целлюлазы), активность которых является важнейшим показателем биологической активности почв и оценки антропогенного воздействия на них.

Каталаза относится к классу оксидоредуктаз. Она разрушает токсичную для растений перекись водорода, которая образуется в процессе их дыхания, в результате биохимических реакций окисления органических соединений и в процессе метаболизма аэробных организмов, в том числе целлюлозоразлагающих бактерий [9, 12].

Органическое вещество почв является одним из важнейших факторов, регулирующих активность каталазы в почве. Согласно работам некоторых авторов, активность каталазы возрастает при внесении соломы в почву, поскольку в процессе ее разложения увеличивается численность аэробной микрофлоры, образующих перекись в результате своей жизнедеятельности [5, 13]. Внесение соломы стимулирует протекание окислительно-восстановительных процессов в почве, что также оказывает влияние на активность каталазы.

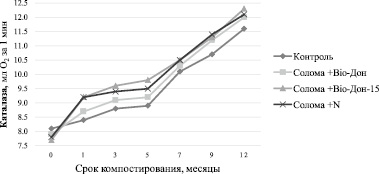

До внесения соломы и обработки гуминовыми препаратами активность каталазы в черноземе в среднем составляла 7,9 мл О2/1 г/1 мин. В течение пяти месяцев компостирования почвы с соломой активность каталазы увеличивалась по всем вариантам, однако почва остается в разряде среднеобеспеченных по шкале Звягинцева [11]. После семи месяцев компостирования темпы повышения активности каталазы возрастают и почвы переходят в категорию высокообогащенных. По всем срокам наблюдения активность каталазы была наименьшей в контрольном варианте. Внесение гуминовых препаратов и азота стимулирует активность каталазы, особенно в варианте 3, где применялся гуминовый препарат Bio-Дон-15. На этом варианте к концу опыта активность каталазы составила 12,3 мл О2/1 мин, что превысило контроль на 0,7 мл, а вариант с минеральным азотом – на 0,2 мл (рис. 1).

Рис. 1. Динамика активности каталазы в черноземе при разложении соломы

За 12 месяцев компостирования активность каталазы на контроле увеличилась на 31,9 %, на вариантах с гуминовыми препаратами Bio-Дон и Bio-Дон-15 соответственно на 34,2 % и 35,8 %, а на варианте с минеральным азотом – на 34,8 %.

Гидролазы представляют собой обширный класс широко распространенных в почвах ферментов. Они осуществляют реакции гидролиза высокомолекулярных органических соединений, действуя на различные связи (глюкозидные, пептидные, амидные) и играют важную роль в обогащении почв доступными питательными веществами [4, 9].

Инвертаза осуществляет гидролитическое расщепление сахарозы и ее производных по гликозидным связям до мономеров. Активность инвертазы определяется уровнем содержания органического вещества в почве и убывает по профилю, коррелируя с содержанием гумуса. Она в значительной степени отражает содержание в почве легкогидролизуемых углеводов, являющихся энергетическим материалом для многих почвенных гетеротрофов [11]. Некоторыми авторами отмечалась связь активности инвертазы с метаболической активностью почвенных микроорганизмов, что свидетельствует о преобладании в почве инвертазы микробного происхождения, однако активность инвертазы является более устойчивым показателем по сравнению с численностью микроорганизмов в почве, подверженной большим колебаниям [7].

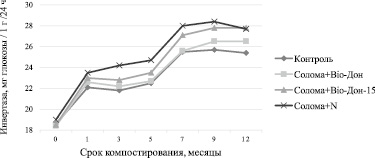

Солома содержит большое количество углеводов и близких к ним соединений (до 60 % от биомассы). Ее внесение в почву при благоприятном сочетании температуры и влажности стимулировало развитие пула гетеротрофных организмов и способствовало гидролизу легкодоступных углеводов, что выразилось в повышении инвертазной активности почвы. До внесения соломы уровень активности инвертазы в почве составлял в среднем 18,6 мг глюкозы на 1 г почвы за 24 ч. Через месяц компостирования активность инвертазы выросла во всех вариантах опыта. Наибольший рост наблюдался в вариантах 3 и 4 – 23,0 и 23,5 мг глюкозы/1 г/24 ч соответственно (рис. 2).

Рис. 2. Динамика активности инвертазы в черноземе при разложении соломы

После семи месяцев компостирования активность инвертазы резко возрастает, а с 7-го по 12-й – находится примерно на одном уровне, что говорит о том, что основная масса внесенной соломы уже «переработана» микроорганизмами (рис. 2). За весь период компостирования наибольший рост активности инвертазы наблюдался в вариантах с гуминовым препаратом BIO-Дон-15 и – на 33,5 %, тогда как в варианте с минеральным азотом рост активности составил 31,6 %, а на контроле – 26,8 %. Уровень инвертазной активности положительно коррелирует с содержанием гумуса в почве (r = 0,67).

Фосфатаза отвечает за минерализацию органического фосфора, она катализирует гидролиз фосфорорганических соединений по фосфорно-эфирным связям, а активность фосфатазы характеризует интенсивность связанных с этим биохимических процессов. Этот фермент играет важную роль в обеспечении растений фосфором, высвобождая фосфорную кислоту из органических соединений, поступающих с растительными остатками [7, 9]. При недостатке в почве доступного фосфора происходит дополнительное выделение ферментов микроорганизмами и растениями, что ведет к возрастанию фосфатазной активности. Справедливо и обратное утверждение – при накоплении большого количества подвижного фосфора активность фосфатазы снижается.

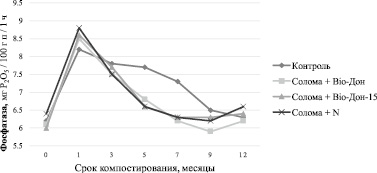

Проведенные анализы показали, что в течение первого месяца эксперимента активность фосфатазы резко выросла на всех вариантах. Если до внесения соломы в почву она составляла в среднем 6,2 мг Р2О5/100 г почвы/1 ч, то через месяц она варьировала от 8,2 (на контроле) до 8,8 мг Р2О5/100 г почвы/1 ч (в варианте с внесением минерального азота). В варианте с обработкой препаратом BIO-Дон-15 активность фосфатазы составила 8,6 мг Р2О5/100 г/1 ч, что превышает контрольный вариант на 0,4 мг. Затем в течение эксперимента активность фосфатазы снижалась к исходным позициям (рис. 3).

Рис. 3. Динамика активности фосфатазы в черноземе при разложении соломы

Снижение активности фосфатазы свидетельствует о накоплении доступного фосфора в почве. В результате проведенного корреляционно-регрессионного анализа установлено наличие достоверной обратной связи на достаточно высоком уровне значимости между активностью фосфатазы и содержанием подвижного фосфора (r = –0,80), что согласуется с исследованиями других авторов [9, 14].

Целлюлоза является основной частью растительных организмов и представляет собой важный материал для гумификационных процессов. Содержание ее в растительных остатках достигает 50 и более процентов сухого вещества. Трансформация целлюлозы осуществляется группой микроорганизмов, способных продуцировать фермент целлюлаза. По прошествии двух месяцев с момента внесения раствора гуминовых препаратов «BIO-Дон», «BIO-Дон-15» и минерального азота мы наблюдали достаточно высокую степень разложения целлюлозы. Так, на контроле за два месяца разложилось 39,5 % целлюлозы, что можно оценить как среднюю степень разложения по шкале Звягинцева [11]. Применение гуминового препарата BIO-Дон стимулировало процесс разложения соломы, что отразилось на увеличении целлюлазной активности почвы до 45,2 %. Значительное увеличение степени разложения целлюлозы – до 65,9 % – наблюдалось в варианте 3 с применением биопрепарата BIO-Дон-15, что позволяет оценить интенсивность разрушения клетчатки на этом варианте как сильную. Однако целлюлазная активность на этом варианте все же ниже, чем на варианте с применением минерального азота – 74,2 %. Очевидно, внесение азотного удобрения создает более благоприятные условия для питания микроорганизмов, их усиленного развития и размножения и, как следствие, – повышения биологической активности почв.

Заключение

Активность каталазы постоянно растет на протяжении опыта и достигает максимальных величин в варианте с обработкой гуминовым препаратом BIO-Дон-15 – 12,3 мл О2/1 мин.

Активность инвертазы имеет два периода с максимальными темпами роста – в первый месяц и 5–7 месяц компостирования почвы с соломой. За весь период компостирования наибольший рост активности инвертазы наблюдался в вариантах с гуминовым препаратом BIO-Дон-15 – на 33,5 %, тогда как в варианте с минеральным азотом рост активности составил 31,6 %, а на контроле – 26,8 %. Установлена положительная корреляция уровня инвертазной активности с содержанием гумуса в почве с коэффициентом корреляции 0,67.

Активность фосфатазы резко возрастает в первый месяц компостирования, а затем снижается по мере накопления подвижного фосфора в почве. Между активностью фосфатазы и содержанием подвижного фосфора установлено наличие достоверной обратной связи на достаточно высоком уровне значимости (r = –0,80).

Процент разложения целлюлозы был максимальным в варианте с внесением компенсирующей дозы минерального азота – 74,2 % что превысило контроль на 34,7 %, а вариант с гуминовым препаратом BIO-Дон-15 – на 8,3 %.

Таким образом, наши исследования экспериментально подтвердили, что внесение соломы в почву ведет к увеличению ее ферментативной активности. Внесение компенсирующей дозы минерального азота дает дополнительное питание почвенным микроорганизмам и повышает их активность в процессах биотрансформации соломы. Обработка соломы гуминовыми препаратами увеличивает скорость процессов ее разложения, что выражается в росте ферментативной активности почвы. Выявлено существенное увеличение уровня ферментативной активности чернозема обыкновенного в варианте с обработкой модифицированным гуминовым препаратом BIO-Дон-15, который сопоставим с таковым на варианте с внесением минерального азота.