Целевое использование водных ресурсов и их динамика показывают структуру хозяйства и развитие экономики каждого региона. Существенные различия по регионам водоёмкости секторов экономики определяются местной хозяйственной конъюнктурой в использовании этого ресурса и тем, что субъекты самостоятельно планируют программы социально-экономического развития своих территорий.

Для устойчивого водоресурсного обеспечения социально-экономического развития России до 2020 г. в 2009 г. Правительством РФ была утверждена Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 г. [1]. Субъектам РФ было рекомендовано предусмотреть в программах регионального развития регионов разработку мероприятий по рациональному использованию, восстановлению и охране водных объектов и их водных ресурсов.

В Водной стратегии отмечаются территории и отдельные регионы, где в маловодные периоды в бассейнах рек возникает дефицит водных ресурсов. В основном эти регионы и районы связаны общими природно-климатическими условиями, они расположены в степной зоне России. Появление дефицита обусловлено неравномерностью распределения водных ресурсов в бассейнах рек в пространстве и речного стока по сезонам года и водоёмкими производственными технологиями.

В настоящее время завершается период действия Водной стратегии, и поэтому важно рассмотреть, какие изменения произошли за время её реализации и количественно оценить объёмы и структуру водопользования. Особенно это необходимо для регионов степной зоны, в которых отмечен периодический дефицит водных ресурсов и их сосредоточенность в транзитных реках.

В работе целью исследования является анализ динамики целевого использования водных ресурсов в регионах степной зоны за период реализации Водной стратегии.

Материалы и методы исследования

В рамках исследования составлена геоинформационная база данных с атрибутивной информацией по выбранным субъектам России. В состав исследуемых регионов были включены регионы с территорией, расположенной в степной, лесостепной и пустынно-степной природных зонах. Всего включены 17 субъектов Российской Федерации. В атрибутивной информация по регионам содержатся следующие категории данных: пространственные, текстовые и статистические.

Статистические данные включали ряды показателей по водному хозяйству и социально-экономическому положению и их динамике в субъектах Российской Федерации за 2008–2018 гг.

Результаты исследования и их обсуждение

В 2018 г. в степных регионах общий водозабор свежей воды равен 15538,8 млн м3, что составляет 29 % от общероссийского водопотребления (рисунок). Объём использованных водных ресурсов составляет: на производственные нужды – 6793 млн м3, хозяйственно-питьевое – 2166 млн м3, на орошение – 3707,8 млн м3, прочие нужды – 2871,6 млн м3 [2, 3]. За 2008–2018 гг. общее водопотребление свежей воды сократилось на 9,7 %, при этом доля степных регионов в общероссийском водопотреблении возросла на 2 %.

На поверхностные водные источники в степной зоне России приходится 88 % от всего объёма забранной воды, а на подземные – 12 % пресной воды [3]. По регионам преобладают поверхностные источники водоснабжения, за исключением Белгородской области, где 85 % объёма используемой воды забирается из подземных источников. За прошедшее десятилетие в структуре источников наблюдается увеличение доли поверхностных источников с уменьшением подземных, кроме Краснодарского края и Республики Башкортостан со значительным увеличением объёма забора подземных вод.

Среди регионов лидером по объёму используемых водных ресурсов в 2018 г. являлся Ставропольский край, на долю которого приходилось около 23 % (табл. 1), а в 2008 г. на первом месте находился Краснодарский край. Минимальную долю на протяжении всего периода использует Курганская область – менее 1 % [3, 4].

В общероссийском целевом использовании водных ресурсов на орошение доля степных регионов составляет 56 % от суммарного объёма потребления на эти нужды, а на долю хозяйственно-питьевого и производственного водопотребления приходится 28 и 23 % соответственно.

Следует отметить, что более 40 % используемой пресной воды в регионах степной зоны расходуется на производственные нужды, они преобладают в 11 из 17 регионов. В 2018 г. на эти цели использовано 6793 млн м3, что на 16 % меньше по сравнению с 2008 г. Наибольшие объемы данного вида использования вод регистрируются в Ставропольском крае – 1984,5 млн м3 [3, 4]. Более 80 % водных ресурсов расходуется для нужд электроэнергетики на охлаждения технологического оборудования теплоэлектростанций. Водопотребление для нужд электроэнергетики преобладает в том числе в Ростовской и Оренбургской областях [5, 6].

За 2008–2018 гг. максимальное сокращение зафиксировано в Оренбургской области (-45 %), что связано со снижением выработки электроэнергии на ТЭЦ (-41 %) [6, 7]. Снижение производственного водоснабжения наблюдается в большинстве регионов, кроме Челябинской и Ростовской областей, Республики Адыгея.

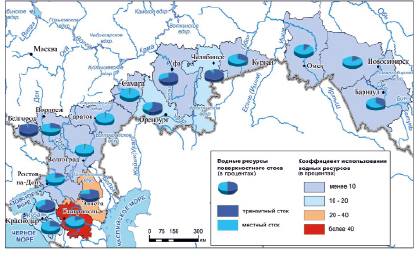

Структура водных ресурсов поверхностного стока и коэффициент использования водных ресурсов в 2018 г.

Таблица 1

Изменения целевого использования водных ресурсов в регионах степной зоны за период с 2008 по 2018 г. (в процентах)

|

Регионы |

Производственное |

Хозяйственно-питьевое |

Орошение |

Прочие |

|

Белгородская область |

99 |

91 |

233 |

77 |

|

Алтайский край |

81 |

70 |

40 |

99 |

|

Волгоградская область |

70 |

67 |

50 |

109 |

|

Воронежская область |

79 |

69 |

470 |

104 |

|

Краснодарский край |

63 |

97 |

91 |

358 |

|

Курганская область |

88 |

69 |

67 |

271 |

|

Новосибирская область |

81 |

63 |

28 |

55 |

|

Омская область |

72 |

68 |

34 |

68 |

|

Оренбургская область |

55 |

60 |

195 |

67 |

|

Республика Адыгея |

135 |

68 |

290 |

254 |

|

Республика Башкортостан |

91 |

67 |

42 |

245 |

|

Республика Калмыкия |

63 |

85 |

55 |

122 |

|

Ростовская область |

101 |

86 |

92 |

173 |

|

Самарская область |

71 |

69 |

107 |

58 |

|

Саратовская область |

88 |

63 |

93 |

58 |

|

Ставропольский край |

90 |

89 |

34 |

568 |

|

Челябинская область |

171 |

62 |

22 |

44 |

|

По регионам степной зоны |

84 |

72 |

80 |

199 |

Примечание. Рассчитано автором на основе данных [3, 4].

Наибольшее увеличение производственного водопотребления в Челябинской области (70 %), обусловлено комплексным ростом электрогенерации и производства продукции в металлургическом и обрабатывающем секторе региона.

На втором месте в степных регионах по объёмам использования водных ресурсов находятся нужды орошения – 24 %. Суммарно более 78 % приходится на Краснодарский край (2186,9 млн м3 и Ростовскую область 704,3 млн м3). Главной орошаемой культурой в этих регионах является рис, доля забора воды на подачу в рисовые чеки составляет около 90 %. В 12 субъектах за 2008–2018 гг. наблюдается снижение водопотребления воды на данные нужды, а в остальных регионах – многократное увеличение. На снижение объёма забора воды на орошение повлияло внедрение капельного орошения для полива овощных культур и вывод из эксплуатации земель и инфраструктуры оросительных систем из-за износа, а также периодические факторы, такие как влажность года в вегетационный сезон и площади орошаемых культур в исследуемый период. В то же время увеличение орошения в некоторых регионах вызвано реализацией федеральных программ поддержки развития орошаемого земледелия и импортозамещения сельскохозяйственной продукции.

В целях хозяйственно-питьевого водоснабжения использовано 2166 млн м3 (14 %) в 2018 г. Наибольшее хозяйственно-питьевое водопотребление отмечается в Краснодарском крае (272,87 млн м3), Самарской (235,96 млн м3) и Челябинской (206 млн м3) областях. В этих регионах преобладает городское население, в которых домохозяйства охвачены почти полностью централизованным водоснабжением, учитывая их водопотребление.

Динамика использования питьевых вод за 2008–2018 гг. показывает его снижение во всех регионах, максимальное сокращение этого вида целевого водопотребления в Оренбургской (40 %), Челябинской (38 %), Саратовской (37 %) областях. Сокращения связаны с вступлением в силу ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2009 г. Согласно закону, обязательна установка приборов учёта и контроля расходов воды, что способствовало экономическому стимулированию населения к водосбережению [7]. Наименьшее снижение хозяйственно-питьевого водоснабжения отмечено в регионах с ростом численности городского населения: Краснодарский край (–2,7 %), Белгородская область (–9,2 %).

На третьем месте по объёмам использования – прочие нужды (23 %). В них включено сельскохозяйственное водоснабжение, в том числе для нужд животноводства, технологический забор воды на поддержание уровня в каналах и других искусственных водоёмах. В части регионов возросли расходы на прочие нужды, что связано с развитием животноводства, водного транспорта и др.

Потери воды при транспортировке в 17 степных регионах составляют 3438 млн м3 или почти половину суммарного объёма потерь всех субъектов РФ. За прошедший период потери воды сократились на 15 % в 9 субъектах (табл. 2). В остальных субъектах регистрируется увеличение потерь при транспортировке воды. Изношенность инфраструктуры водохозяйственного комплекса, особенно в коммунальном хозяйстве, а также наличие протяженной сети оросительных каналов способствует большому объёму потерь.

Экономия водных ресурсов в регионах за счет оборотного и последовательного использования воды возросла на 4 %. Рост произошел за счет трех субъектов РФ: Ростовской и Белгородской областей, Краснодарского края. Максимальный прирост расхода воды в системах оборотного водоснабжения в Ростовской области объясняется вводом в эксплуатацию на полную мощность Ростовской АЭС и увеличением выработки электроэнергии в 2 раза за период с 2008 по 2018 г. В Краснодарском крае повышение также связано с электроэнергетикой. Ввод в эксплуатацию новых ТЭС для инфраструктуры проведения зимних олимпийских игр в Сочи увеличил суммарную мощность электростанций и производства электроэнергии в крае. В настоящее время строительство ТЭС с прямоточными системами водопользования запрещено Водным кодексом, поэтому новые ТЭС вводятся в эксплуатацию с оборотными системами охлаждения. В Белгородской области экономия использования свежей воды за счет оборотных систем водоснабжения увеличилась в добывающей и обрабатывающей промышленности.

Сброс сточных вод в 2018 г. в исследуемых регионах уменьшился на 16 % к 2008 г. В большинстве данных субъектов произошло их снижение, за исключением Республики Адыгея, Ставропольского края и Челябинской области. В сточные воды включают сбросы незагрязнённой воды после охлаждения технологического оборудования теплоэлектростанций. Поэтому субъекты РФ с большими электрогенерирующими мощностями на прямоточных ТЭС имеют высокие показатели сброса сточных вод.

Таблица 2

Динамика показателей рационального использования водных ресурсов в регионах степной зоны за период с 2008 по 2018 г. (в процентах)

|

Регион |

Потери воды при транспортировке |

Оборотное и последовательное использование воды |

Сброс сточных вод |

|

Белгородская область |

97 |

121 |

96 |

|

Алтайский край |

45 |

80 |

89 |

|

Волгоградская область |

137 |

79 |

56 |

|

Воронежская область |

234 |

100 |

74 |

|

Краснодарский край |

97 |

122 |

80 |

|

Курганская область |

109 |

69 |

61 |

|

Новосибирская область |

103 |

81 |

81 |

|

Омская область |

84 |

95 |

68 |

|

Оренбургская область |

139 |

99 |

54 |

|

Республика Адыгея |

135 |

96 |

153 |

|

Республика Башкортостан |

111 |

97 |

80 |

|

Республика Калмыкия |

38 |

10 |

40 |

|

Ростовская область |

74 |

270 |

90 |

|

Самарская область |

66 |

95 |

64 |

|

Саратовская область |

86 |

96 |

73 |

|

Ставропольский край |

94 |

89 |

109 |

|

Челябинская область |

56 |

87 |

122 |

|

По регионам степной зоны |

85 |

104 |

84 |

Примечание. Рассчитано автором на основе данных [3, 4].

Заключение

В степных регионах наблюдается повсеместное сокращение водопотребления во всех секторах экономики, за исключением сельскохозяйственного. Наибольшее снижение отмечается в использовании водных ресурсов на хозяйственно-питьевые нужды, а также для орошения. Внедрение экономического стимулирования в использовании водных ресурсов за счет перехода платы за количество потребленного ресурса позволило снизить водопотребление в домашних хозяйствах. В то же время реализация федеральных программ по развитию мелиорации и импортозамещения привела к росту потребления водных ресурсов на орошение в некоторых регионах. Изменения в производственном водопотреблении в основном связаны с падением выработки электроэнергии на теплоэлектростанциях и снижением производства в некоторых секторах. За время реализации стратегии произошли значительные изменения в водном хозяйстве регионов, но в основном это обусловлено социально-экономическими переменами.

Работа выполнена в рамках государственного задания «Степи России: ландшафтно-экологические основы устойчивого развития, обоснование природоподобных технологий в условиях природных и антропогенных изменений окружающей среды» (АААА-А17-117012610022-5).