Введение

В последние десятилетия рост населения мира и усиленное заселение территорий с высокой степенью опасности, таких как поймы и склоны большой крутизны, привели к росту риска бедствий. Эта тенденция усугубляется несколькими факторами: уязвимостью построенных сооружений и инфраструктур, ограничениями в усилиях по смягчению последствий и потенциальным воздействием изменения климата. Таким образом, взаимодействие между урбанизированными территориями и природными рисками становится все более сложным, создавая все более трудно решаемые проблемы в контексте сокращения удобных для освоения земель. Исследования природных рисков в геоморфологии городов сталкиваются с двумя основными проблемами. Первая заключается в прогнозировании экстремальных событий и разработке прогностических моделей, задача, которая становится неопределенной из-за непредсказуемых последствий антропогенного изменения климата. Вторая проблема сосредоточена на реконструкции прошлых редко встречающихся событий и редких случаев, скудная документация которых, особенно в современных инструментальных записях, усложняет понимание.

Город Уфа входит в десятку крупнейших городов России по численности и занимает пятое место по площади и протяженности. Высокая концентрация населения, промышленных и гражданских объектов, развитость инфраструктуры порождают ряд экологических проблем, ухудшение среды обитания (воздуха, почв, воды, геологической среды). Специфика города усложняется наличием неблагоприятных инженерно-геологических условий территории, обусловленных формами рельефа, широким развитием карстовых и склоновых процессов, суффозии, подтопления и затопления, заболачивания, которые встречаются и в других агломерациях, таких как Москва, Казань, Пермь и др.

Цель исследования – изучение техногенных форм рельефа города, прогноза их развития.

Материалы и методы исследования

Для изучения техногенных форм рельефа г. Уфы были использованы методы морфометрический, картографический, сравнительный, геоинформационного анализа. Были проведены полевые обследования, анализ снимков высокого разрешения и картографических материалов.

Э.А. Лихачева выделяет следующие методы эколого-геоморфологического исследования урбанизированных территорий: а) морфометрический – путем характеристики рельефа с помощью карт и цифровых моделей местности; б) балансовый – позволяющий определить приход и расход вещества и энергии; в) сравнительный; г) аналоговый – используется аналогия свойств объектов, их структуры и отношения; д) моделирования – метод исследования сложных объектов, явлений и процессов путем их упрощенного имитирования (натурного, математического, логического) [1, с. 51–54].

В работе В.З. Макарова при картографировании техногенной нагрузки на городскую среду осуществляется картирование эколого-геохимическое, литогенной основы города, эколого-геоморфологическая оценка рельефа, гидрохимических условий, микроклиматического районирования, состояния почвенного покрова, ландшафтно-экологического состояния города [2, с. 65–96].

Города мира начали развиваться еще до фундаментальных исследований в области экологической геологии, поэтому проблемы отражаются в зарубежных работах. Так, для исследования антропогенных форм рельефа авторами представлена MAGUS (модель анализа геоморфологических городских систем), методологическая структура на основе ГИС, разработанная для анализа сложного взаимодействия между урбанизацией и природными ландшафтами [3, с. 1–20]. Исследование использует исторические документы, оцифрованные и геопривязанные в картографическом пространстве, для выявления взаимосвязей между естественными и антропогенными формами рельефа с римского периода до XX в. Ключевым нововведением MAGUS является интеграция многовременных маркеров (MTM) и объемной единицы застройки (VUB), что повышает точность анализа исторических данных.

Понятие «Техногенный (антропогенный) рельеф» трактуется как рельеф земной поверхности, образованный или видоизмененный деятельностью человека [4]. Эколого-геоморфологический район (ЭГР) – это территориальный комплекс эколого-геоморфологических обстановок, характеризующийся единством морфологических, морфоструктурных и морфоклиматических условий, регулирующих прямые и обратные связи в системе «природа – хозяйство – население» [5, с. 24].

Эколого-геоморфологическое районирование обосновывается на комплексном изучении изменения геологической среды под влиянием совокупности факторов, как природных, так и антропогенных.

Эколого-геоморфологическое картографирование – основной метод при решении экологических задач. Оценка эколого-геоморфологической обстановки г. Уфы производилась путем наложения карт в ГИС-среде (QGIS, SAGAGIS, SRTM-космоснимки). Применялись карты топографические (1980–2020 гг.) по принципу MAGUS, геоморфологические, плотность населения, плотность застроек гражданских и промышленных построек, автодорог в ГИС-среде.

Антропогенное воздействие на рельеф выражается двойственно – прямо или косвенно. Прямое воздействие оказывается путем механического, химического влияния на поверхностные и приповерхностные части земной коры. Косвенное антропогенное влияние формируется за счет изменения естественных геологических условий: например, нарастание агрессивности сточных вод приводит к интенсификации карстовых, карстово-суффозионных и эрозионных процессов, изменению микрорельефа, в виде нарушения сплошности слоев горных пород – к образованию оползней.

Результаты исследования и их обсуждение

В геолого-тектоническом отношении территория города расположена на восточной окраине Русской платформы, где кристаллический фундамент перекрыт мощной (до 8 км) толщей осадочных пород палеозойского возраста. В верхней части осадочного чехла развиты пермские, неогеновые и четвертичные осадки.

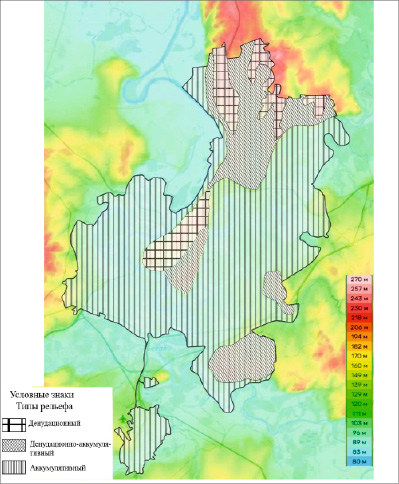

На территории г. Уфы по генетическим признакам выделяются три типа рельефа [6, с. 248–253]:

1) денудационный;

2) денудационно-аккумулятивный;

3) эрозионно-аккумулятивный (рис. 1).

Рис. 1. Геоморфологическая карта г. Уфы Источник: составлено автором

Денудационный тип рельефа – это водораздельное плато и склоны правобережья р. Белой по пермским терригенным породам (карбонаты, сульфаты), перекрытым четвертичными отложениями. Абсолютные отметки поверхности рельефа 160–270 м. Отдельные вершины водораздельных увалов и холмов (гор) прилегающей к «Уфимскому полуострову» части территории достигают 250 м, в северо-восточной города – 270 м. Рельеф грядово-всхолмленный, имеющий северо-восточное направление, переходящее постепенно в северо-западное. Холмы имеют округлую форму, выровненные процессами денудации, осложненные системами оврагов, суффозионно-карстовыми воронками.

Микрорельеф территории осложнен склоновыми и карстово-суффозионными процессами. Пораженность карстовыми формами достаточно высокая.

Развитие эрозионных процессов связано с большой крутизной склонов, резкой амплитудой высот (около 180 м), переходящих к речным террасам. Овражно-балочная сеть представляет рытвины и промоины глубиной до 0,5–1 м. Они особенно широко развиты на крутых склонах правобережья р. Белой.

Карстовые и карстово-суффозионные формы рельефа распространены практически на всей территории, которая сложена карбонатами и сульфатами. На территории г. Уфы развиты три класса карста: карбонатный, сульфидный, карбонатно-сульфатный. По степени защищенности сверху некарстующимися породами преобладают два подкласса – перекрытый (камский) в пределах долин р. Белой и Уфы и закрытый (русский) на междуречье. Наряду с закрытым на междуречье имеются участки перекрытого, покрытого и голого карста [7, с. 81–90].

Наиболее интенсивно карстовые формы рельефа проявляются в его присклоновой части, с высокими градиентами потока.

Денудационно-аккумулятивный тип рельефа – это пологоволнистая равнина, сформировавшаяся на морских, озерных, аллювиальных отложениях кинельской свиты (акчагыл) и частично на породах уфимского яруса, перекрытых четвертичными породами. Она занимает водораздельные понижения и пологие склоны с абсолютными отметками 150–207 м (правобережье р. Белой и правобережье р. Уфы, по берегам р. Сутолоки и на правом берегу р. Шугуровки). Прилегает к наиболее приподнятым участкам территории, занимает около 25 % общей площади.

Характеризуется полого-волнистым рельефом, переходящим крутыми обрывами к речным долинам. Микрорельеф осложнен склоновыми, карстовыми и суффозионными формами рельефа. На пониженных участках, сложенных водоупорными породами, наблюдается заболачивание.

Эрозионно-аккумулятивный тип рельефа распространен на аллювиальных террасированных долинах р. Белой и Уфы, сложенных комплексом четвертичных аллювиальных озерных и делювиальных отложений по неогеновым и нижнепермским породам. Занимает низкие гипсометрические уровни – 80–88 м над уровнем моря.

Наибольшую часть территории Уфы занимает данный тип рельефа, около 60 % территории. На исследуемой территории распространены карстовые формы рельефа, аккумулятивные – в виде конусов выноса, аллювиальных и делювиальных отложений. Широко развиты речные террасы, на меандрирующих участках рек – озера-старицы и болота.

Техногенный тип рельефа является неотъемлемой частью крупных городов мира, к которым в том числе относится г. Уфа. Образование техногенных форм рельефа связано с антропогенными, геологическими и геоморфологическими процессами в совокупности. Основными механизмами образования техногенных форм рельефа являются:

1. Механическое воздействие – прямое, вызывающее за короткий промежуток времени значительные изменения геолого-геоморфологических условий и микрорельефа территорий (земляные работы, перемещение грунта при строительстве зданий и сооружений, добыча полезных ископаемых (ПГС). При механическом воздействии образуются денудационные и аккумулятивные формы рельефа.

2. Искусственно вызванные геологические процессы – это процессы, усиливающиеся в результате деятельности человека, иногда являющиеся не характерными для данной территории. Например, строительство на неустойчивых склонах может привести к образованию обвалов или оползней. Они отличаются от естественных геологических процессов тем, что их основным движущим фактором является человеческая деятельность, а не природные силы.

В результате анализа определено, что формирование техногенных форм рельефа напрямую зависит от таких факторов, как плотность застройки, сложность инженерных сооружений, плотность населения и условия самой поверхности. Учитывая данные показатели, можно выделить четыре области распространения техногенных форм, имеющие присущие им особенности: 1) области с очень высоким антропогенным воздействием на рельеф; 2) области высокого антропогенного воздействия на рельеф; 3) области среднего воздействия на рельеф; 4) области низкого воздействия на рельеф.

Области с очень высоким антропогенным воздействием на рельеф характерны для территории «Уфимского полуострова» (рис. 2). На данном участке сосредоточена большая часть населения, его наибольшая плотность (более 10 тыс. чел/км2) и наибольшая плотность застроек. Высокая освоенность обусловлена особенностями истории развития города, в пределах которого располагалась Уфимская крепость, откуда шло расширение мегаполиса. Мощность техногенных отложений в пределах Уфимской крепости достигает 2–4 м. Прямое антропогенное воздействие началось еще в IV в., о чем свидетельствуют мощные культурные слои [8, с. 45–51].

Высокое антропогенное воздействие началось в XX в. в связи с ростом населения города, развитием техники и технологий строительства, когда осваиваться начали участки со сложными геоморфологическими условиями [9, с. 229–233].

Антропогенные формы рельефа выражены следующими чертами:

1) мощными толщами техногенных отложений (+2 м – +4 м);

Рис. 2. Эколого-геоморфологические области по степени антропогенного воздействия на рельеф Источник: составлено автором

2) образованием областей денудации в процессе строительства зданий на крутых склонах (-0,5 м – -2 м);

3) образованием областей аккумуляции, засыпные отложения, перемещенные с мест естественного залегания, представлены погребенными оврагами, ручьями (+2 м – +4 м);

4) изменениями русел малых рек (например, засыпка русла Сутолоки, проложение проспекта Салавата Юлаева) (+5 м – +10 м), гидрологических условий территории;

5) изменениями физических свойств грунтов (уплотнение, цементация, просадка), из-за высокой степени закарстованности территории, чрезмерно высокого давления ежегодно фиксируются десятки новых провальных явлений.

Вторая область с высокой антропогенной нагрузкой расположена в северной части города, соответствующая эрозионно-аккумулятивному типу рельефа. Данная часть города имеет более низкие показатели плотности населения (5 тыс. и более чел/км2) и более низкие показатели застроек, но высокую концентрацию промышленных предприятий.

На данной территории выделены следующие техногенные типы рельефа:

1) образование областей денудации, в районах перехода к крутым склонам, разрезка склонов для развития железных дорог (до -5 м);

2) активизация склоновых процессов (эрозионных) в местах вырубки леса;

3) высокие темпы развития техногенных грунтов под влиянием нефтеперерабатывающих и нефтехимических, деревоперерабатывающих предприятий, полигонов по хранению отходов.

Третья область со средней антропогенной нагрузкой занимает отдельные микрорайоны г. Уфы, представляющие собой разрозненные территории в западной части города, соответствующие эрозионно-аккумулятивному типу рельефа. Характеризуется сравнительно низкими показателями плотности населения (около 2 тыс. чел/км2) и застроек.

Антропогенное воздействие на рельеф имеет следующие черты:

1) образование областей аккумуляции, за счет низких гипсометрических уровней создаются насыпи для строительных площадок (+2 м – + 5 м);

2) изменение русел рек и их засыпка, осушение заболоченных территорий и, как следствие, изменение гидрологических условий территории (+2 м – + 5 м);

3) изменение гидрологических и гидрогеологических условий приводит к учащению просадочных явлений, образованию карстово-суффозионных воронок.

Четвертая область (с низкими показателями антропогенной нагрузки) характеризуется самыми низкими показателями плотности населения (менее 2 тыс. чел/км2) и плотности застроек, локальным развитием техногенных форм рельефа.

Выражаются техногенные формы в следующем:

1) образование областей аккумуляции в районах точечных застроек;

2) ухудшение гидрологических условий, которые приводят к затоплению и заболачиванию;

3) активизация карстово-суффозионных процессов.

Заключение

Город Уфа располагается на восточной окраине Русской платформы, где кристаллический фундамент перекрыт мощной (до 8 км) толщей осадочных пород палеозойского возраста. Рельеф города имеет характеристики от слабо расчлененного до сильно расчлененного, амплитуда высот достигает 180 м. В условиях неоднородности рельефа при освоении города происходят прямо противоположные процессы антропогенного освоения: образование областей денудации в процессе строительства зданий на крутых склонах (-0,5 м – -2 м), областей аккумуляции, засыпные отложения, перемещенные с мест естественного залегания (+2 м – +4 м), выполаживание участков с крутыми склонами. В совокупности эти процессы приводят к образованию техногенных форм рельефа и накоплению техногенных отложений. Процессы техногенной трансформации геологической среды протекают с разной интенсивностью, для определения которой было проведено эколого-геоморфологическое районирование территории. По результатам исследования выделены четыре эколого-геоморфологические области по степени воздействия человека на рельеф. Распространение техногенных форм рельефа в г. Уфе крайне неравномерное: около 40 % занимают площади с очень высоким и высоким антропогенным воздействием, менее 10 % – со средним влиянием человека на рельеф, около 50 % – низкое. Это связано с неравномерностью освоения и развития самой городской среды. В каждой области прослеживается ряд последствий, которые ухудшают состояние геологической среды. При дальнейшем развитии и планировании урбанизированных территорий необходимо составлять эколого-геоморфологический прогноз для устранения и минимизации этих последствий.