Введение

Речной сток приводит к распространению различных поллютантов в моря [1]. Загрязнение прибрежных акваторий Охотского и Японского морей токсическими веществами, поступающих с водами р. Амур, представляет собой серьезную экологическую угрозу для функционирования морских биоценозов, тем самым вызывая мутагенный, тератогенный и канцерогенный эффект [2]. Река Амур, являясь крупнейшей речной системой на Дальнем Востоке, играет ключевую роль в формировании экологического состояния прибрежных вод. Амурский лиман не просто пропускает речные воды, но и накапливает значительную часть загрязняющих веществ, поступающих с Амуром [3, 4]. Устье реки иначе называют маргинальными фильтрами, где происходит осаждение большей части взвешенных веществ антропогенного и природного генезиса [5].

Среди этих веществ особого внимания заслуживают полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). ПАУ – это группа органических соединений, многие из которых обладают высокой токсичностью и канцерогенностью. В воды Амура они попадают из различных источников: от промышленных выбросов и сбросов сточных вод, выветривания почвы, с поверхностным стоком. Состав и концентрации ПАУ в речном стоке варьируют в зависимости от сезона, гидрологического режима реки и антропогенной нагрузки на бассейн р. Амур. Не менее важны гуминовые вещества (ГВ), которые являются естественными компонентами р. Амур [6]. ГВ могут также связывать и транспортировать ПАУ, изменяя их доступность для живых организмов и скорость деградации. ГВ образуют комплексы с ПАУ, что влияет на их адсорбцию в донных отложениях (ДО) и, следовательно, на накопление в пищевой цепи. Попадая в прибрежные воды, ПАУ подвергаются сложным процессам трансформации и деструкции, которые определяются комплексами экологических факторов. Ключевую роль в этом играют микроорганизмы, способные к биодеградации ПАУ. Однако эффективность биодеградации зависит от множества факторов, включая концентрацию ПАУ, тип ПАУ (некоторые молекулы более устойчивы к разложению), доступность для микроорганизмов кислорода и питательных веществ, а также наличие сопутствующих продуктов трансформации ПАУ. Более того, некоторые микроорганизмы не только деградируют ПАУ, но и используют их в качестве источника углерода, что влияет на структуру и продуктивность прибрежных экосистем. Механизмы биодеградации ПАУ являются предметом интенсивных исследований в связи с глобальным загрязнением экосистем сырой нефтью и нефтепродуктами [7], поскольку понимание этих процессов крайне важно для разработки эффективных стратегий по снижению загрязнения морской среды.

Нефтяные загрязнения приводят к катастрофическим последствиям для гидробионтов, вызывая гибель животных, разрушая целые экосистемы и нанося непоправимый ущерб биоразнообразию. Именно поэтому изучение влияния абиотических и биотических факторов на процессы деградации ПАУ в системе река – лиман – море является актуальной и важной задачей современной экологии. Разработка методов биологической очистки, улучшение качества воды в бассейне р. Амур, а также мониторинг содержания ПАУ в морской воде и ДО – необходимые меры защиты прибрежных экосистем Охотского и Японского морей. Более глубокое изучение взаимодействия ГВ и ПАУ, а также исследование разнообразия и активности микроорганизмов, участвующих в биодеградации ПАУ, позволяет создать модели прогнозирования состояния прибрежных экосистем и разработать эффективные стратегии их защиты от антропогенного воздействия.

Результативность разложения ПАУ достигается благодаря активности микробиологических сообществ. В ходе экспериментов было выявлено, что в условиях длительного загрязнения водных ресурсов органическими веществами (ОВ) у сообществ микроорганизмов возрастают их адаптивные способности, что включает в себя улучшение ферментных систем, которые способствуют разложению ПАУ. Этот процесс активно используется в методах биоиндикации и биотестирования для оценки экологического состояния водных экосистем [8]. Скорость превращения ПАУ во многом зависит от химического строения молекулы и структуры микробных сообществ. Используя три активных штамма, Rhodococcus sp., Acinetobacter sp. и Pseudomonas sp., была проведена утилизация смеси фенантрена и флуорена за одну неделю, в то время как биодеградация пирена заняла больше времени [9]. Штамм Sphingobium sp. FB3 разрушал различные углеводороды в течение 10 дней: фенантрен – 99 %, флуорантен – 97 %, антрацен – 67 %; пирен – 72 %, бенз(а)пирен всего 6 % [10].

Цель исследования – изучение микробиологических процессов трансформации ПАУ бактериобентосом на разных участках в Амурском лимане.

Рис. 1. Карта-схема расстановки точек по отбору проб ДО в Амурском лимане (июнь, 2006 г.)

Материалы и методы исследования

Для модельных исследований механизмов трансформации ароматических углеводородов (АУ) различного строения использовали пробы ДО, отобранных на различных участках в Амурском лимане, где происходило смешение речных и морских вод. Отбор проб ДО проводили по направлению к северу и югу от устья р. Амур, где имеет место изменение режима солености (рис. 1) [11].

В качестве основного метода был применен микробиологический анализ. В этом методе осуществляли селективное культивирование МК на жидких питательных средах, содержащих ПАУ. В микробиологических исследованиях в качестве модели и источников углерода использовали бициклический нафталин и трициклический фенантрен в концентрации 1 г/л. Численность бактериобентоса определяли общепринятыми в водной микробиологии методами. Активность бактериобентоса оценивалась по изменению оптической плотности (ОП) накопления биомассы (490 нм) и образованию окрашенных продуктов (400 нм) через 30 и 90 суток [11].

Результаты исследования и их обсуждение

В прибрежные воды Охотского и Японского морей с речным стоком поступают ПАУ разного строения. Согласно сведениям, данным в литературных источниках, их содержание варьировалось от 24,1 до 50 нг/л для гидрофильных форм, от 0,7 до 1,35 мкг/г для гидрофобных форм [4]. По оценке химических исследований, Амурский лиман относится к эстуариям со средним уровнем загрязнения. По результатам расчетов с использованием специальных маркеров, как выяснилось, основными источниками поступления ПАУ являются процессы сжигания различного вида топлива (угля, древесины, нефти) [12].

Исследователи использовали метод биоиндикации и установили, что ДО в разных местах различаются не только по гранулометрическому составу, но и по содержанию ОВ, что во многом определяет структуру микробного сообщества, численность и активность микробоценозов. Общее количество гетеротрофных бактерий (ОЧГБ) на текущий момент исследования составило от 4,3*105 КОЕ/г в песчаных грунтах до 470*105 КОЕ/г в ДО, обогащенных детритом (рис. 2) [11].

Исследователями установлена максимальная численность гетеротрофных бактерий (ГБ) в эстуарии, где изменение гидрологического режима (скорости течения, градиента естественной солености) [11] снизило растворимость некоторых ПАУ и может быть объяснено тем, что происходит их осаждение в ДО. Здесь же присутствовали фенолрезистентные бактерии (ФРБ). Это говорит о том, что в других районах эстуария фенольные соединения отсутствовали либо быстро утилизировались гетеротрофными бактериями. Микробиологические процессы, протекающие в ДО Амурского лимана, определяют качество природной воды за счет образования различных продуктов преобразования ОВ. Их состав будет определяться адаптивными свойствами микроорганизмов к ПАУ и изменением гидрологического режима солености и присутствием вторичных продуктов превращения поллютантов.

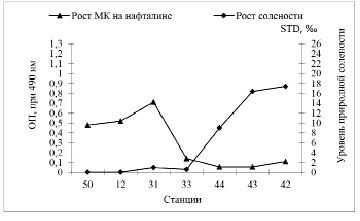

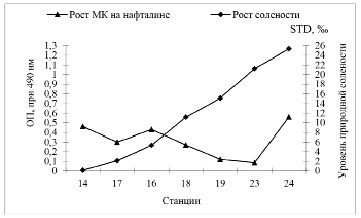

Исследование микробиологических процессов трансформации ПАУ в ДО Амурского лимана показало сложную картину, зависящую от множества факторов, включая соленость, тип микроорганизмов и концентрацию самих ПАУ (рис. 3).

Микробиологическая трансформация ОВ, включая ПАУ в Амурском лимане, определяет качество воды, влияя на ее химический состав. Образующиеся продукты трансформации зависят от нескольких ключевых биологических и физико-химических факторов: видового состава сообщества и их способности к деградации ПАУ, гидрологического режима (включая приливно-отливные колебания, которые влияют на перемешивание воды и доступность кислорода), а также солености воды. Изменение солености, например, может селективно влиять на видовой состав микроорганизмов, преимущественно подавляя рост некоторых видов и стимулируя другие, обладающие повышенной солеустойчивостью (галофилы). Это отражается на их скорости и характере трансформации ПАУ.

Рис. 2. Количество микроорганизмов в донных отложениях Амурского лимана

Рис. 3. Рост бактерией из различных донных отложений на нафталине

Наиболее активное разложение ПАУ, в частности нафталина (как модельного представителя ПАУ), наблюдалось у микроорганизмов, обитающих в осадках устьевой и южной части лимана. Это указывает на адаптацию микробиоты к условиям среды, характеризующимся как высоким содержанием ОВ и повышенной соленостью в южной части, связанной с влиянием морской воды Татарского пролива. Однако в южной части, где соленость воды значительно возрастает, активность микробных сообществ снижается, исключение составляет станция 24. Это явление требует дальнейшего исследования и может быть связано с присутствием специфических галофильных бактерий, эффективно деградирующих ПАУ в условиях высокой солености. Модельные исследования показали не только образование цветных продуктов разложения, свидетельствующих о метаболической активности микроорганизмов, но и использование ими нафталина как источника углерода. Рост бактериобентоса в культуральной жидкости служит прямым доказательством этого процесса.

Интенсивная деградация нафталина характеризуется оптимальным сочетанием факторов, благоприятствующих развитию микроорганизмов. К этим факторам относятся: эффективно разлагающийся нафталин, достаточное количество ОВ, оптимальный уровень кислорода и, на станциях 11, 12, расположенных в устьевой зоне, и на станции 31 в центральной части лимана, умеренная соленость. Следует отметить, что различия в активности микроорганизмов могут быть связаны не только с соленостью, но и с другими факторами, такими как содержание кислорода в ДО, наличие других источников углерода и видовой состав микробного сообщества. Также вторичные продукты деструкции ПАУ могут как стимулировать, так и ингибировать активность микроорганизмов, участвующих в деградации ПАУ.

В северной части Амурского лимана в некоторых образцах ДО, отобранных из наиболее удаленных участков, где функционировал бактериобентос, адаптированный к олиготрофным условиям – низкому содержанию ОВ, разложение нафталина происходило значительно медленнее и не образовались вторичные продукты хиноидной структуры в результате трансформации нафталина. Следует подчеркнуть разнообразие метаболических путей разложения ПАУ у разных сообществ микроорганизмов, обитающих в различных экологических условиях. Включение этих данных позволяет создать экологическую модель процессов трансформации ПАУ в Амурском лимане и разработать эффективные стратегии по биоремедиации загрязненных участков.

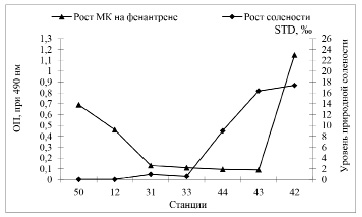

Рис. 4. Рост бактерией из различных донных отложений на фенантрене

Интенсивный рост бактериобентоса на фенантрене наблюдается в различных экосистемах, что связано с широким распространением ПАУ в ДО. Фенантрен имеет многообразные источники поступления в водные экосистемы как природные, так и антропогенные. Деструкция фенантрена, одного из наиболее распространенных ПАУ, сопровождается заметным изменением цветности культуральной жидкости, что указывает на активные биохимические процессы, происходящие в среде. Ранее в ходе исследования было идентифицировано наличие токсичного 1,2-бензохинона среди окрашенных продуктов, образующихся в процессе разложения фенантрена [13]. Этот промежуточный продукт представляет собой значительную угрозу для экосистем, так как обладает высокой токсичностью и может негативно влиять на гидробионты. Также исследования показали, что фенантрен может разлагаться с образованием промежуточных продуктов, таких как фталевые кислоты, нафтол и салициловая кислота, которые также могут иметь различную степень токсичности [14].

Преобразование ПАУ в ДО происходит с участием сложных МК, что предполагает поэтапное разложение углеводородов и возможность накопления различных промежуточных продуктов в придонных слоях воды [14]. Это явление требует дальнейшего изучения, так как накопление токсичных веществ может привести к ухудшению состояния экосистем и нарушению их функциональности. Например, ученые отметили медленное самоочищение природных экосистем от стойких углеводородов после разлива нефти у берегов Испании. После аварии в течение двух лет в морской воде наблюдали нафталин, метил и диметилнафталин, в ДО фиксировалось депонирование различных стойких ОВ разного строения [15]. Эти исследования подчеркивают важность экологического мониторинга состояния водоемов после антропогенных воздействий, таких как разливы нефти и нефтепродуктов, и необходимость разработки эффективных методов для восстановления экосистем.

Из наблюдений и проведенных экспериментов обнаруживается, что активность микроорганизмов на фенантрене снижалась с увеличением природной солености. Это может быть связано с тем, что высокие концентрации соли оказывают осмотическое давление на микроорганизмы, что, в свою очередь, негативно сказывается на их жизнедеятельности и способности к разложению углеводородов. Например, наблюдения в северной части Амурского лимана показали, что рост бактериобентоса на фенантрене был более интенсивным, чем в центральной части лимана. Это может быть связано с различиями в условиях среды, такими как содержание ОВ и уровень солености (рис. 4) [16].

Таким образом, изучение процессов разложения фенантрена и других ПАУ в водных экосистемах является актуальной проблемой, требующей комплексного подхода и междисциплинарного сотрудничества. Важно учитывать как микробиологические, так и физико-химические аспекты взаимодействия углеводородов с окружающей средой. Эти знания помогут не только в оценке состояния экосистем, но и в разработке эффективных стратегий для их защиты и восстановления.

Заключение

Микробиологическая трансформация органических веществ, включая ПАУ в Амурском лимане, определяет химический состав воды. Трансформация ПАУ и образование конечных продуктов распада зависит от следующих экологических факторов: видового состава микробиологического сообщества, присутствия деструкторов ПАУ и их способности к деградации ПАУ; гидрологического режима, включая приливно-отливные колебания, которые способствуют перемешиванию воды и доступности кислорода; изменения солености, что селективно воздействует на эколого-физиологический состав микроорганизмов, подавляя рост некоторых видов, стимулируя других, солеустойчивых (галофилов), что отражается на скорости и характере трансформации ПАУ в Амурском лимане. Включение полученных данных микробиологического исследования позволяет создать научную картину процессов трансформации ПАУ бентосными МК в Амурском лимане и разработать методы по биоремедиации загрязненных участков.

Выполненные экспериментальные исследования в Амурском лимане показали, что скорость трансформации ПАУ и образования метаболитов зависела от множества факторов, включая природную соленость, адаптацию деструкторов микробного сообщества и концентрации ПАУ. Можно сказать, что для исследования устойчивости экосистем к углеводородному загрязнению и возможности их восстановления необходимы дальнейшие исследования микробиологических процессов в зоне смешения пресных и соленых вод для более глубокого понимания механизмов, лежащих в основе деструкции ПАУ, а также для разработки методов, позволяющих минимизировать негативное воздействие на гидробионты.