Введение

Георадиолокация, как неинвазивный геофизический метод исследования, за последние десятилетия значительно расширил спектр решаемых задач [1]. Одним из распространенных применений георадаров является изучение строения поверхностных вод и структуры их донных отложений. В ключевые задачи на водных объектах чаще всего входят точная оценка глубины, контроль состояния грунтов подводных частей инженерных сооружений и мониторинг гидродинамических процессов в реках и озёрах [2; 3]. Кроме того, метод позволяет обнаруживать подводные объекты различной природы, например затонувшую технику или бивни мамонта [4; 5]. К основным преимуществам георадиолокации, однозначно можно отнести высокую скорость сбора данных, возможность высокоточной географической привязки, а также способность исследовать структуру пород, подстилающих водный слой.

Большинство георадарных исследований выполняется с поверхности воды с использованием различных плавсредств, поскольку отсутствие сезонного льда и снега обеспечивает максимально возможную глубину зондирования и высокое разрешение [6]. Также часть исследований в летне-осенний период выполняется гидроакустическими инструментами, которые могут предоставить большую глубинность и не менее быстрый сбор данных. Однако водные объекты, расположенные в зоне с влиянием многолетнемерзлых пород, промерзают с октября и остаются под льдом более шести месяцев в году. Длительный период ледостава значительно усложняет планирование и выполнение георадарных исследований на водных объектах в зимний период. Следует отметить, что способность проводить исследования водных объектов с поверхности льда и снега является уникальным преимуществом георадиолокации в сравнении с гидроакустическими методами, которые технически неосуществимы или экономически невыгодны. В данном контексте георадиолокация предлагает ряд существенных преимуществ, позволяя получать непрерывные разрезы с информацией о строении самой ледяной толщи, глубины водного объекта и морфологии дна без прямого контакта с водой.

Тем не менее работа георадара в зимних условиях сопряжена с рядом сложностей, вызванных многослойностью сред, которые значительно влияют на формирование и распространение электромагнитных волн, тем самым ограничивая глубинность и разрешающую способность исследований. Одной из ключевых задач в данном направлении является исследование степени и характера влияния снежного и ледяного покровов на формирование и распространение георадарного сигнала в исследуемых средах.

Цель исследования – оценить влияние геометрических параметров и электрофизических свойств сезонного льда и снега на процессы распространения георадарного сигнала частотой 150 МГц.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования является многослойная горизонтальная система сред, состоящая из снежного покрова, льда, водного слоя и донных отложений. Методика заключается в комплексировании результатов натурных георадиолокационных исследований и численного моделирования, учитывающих изменение мощности снега, льда и воды для детального анализа характера распространения сигнала георадара с частотой 150 МГц.

В Республике Саха (Якутия), где получены натурные данные, снежный и ледяной покровы нарастают равномерно при стабильно отрицательных температурах в течение зимнего периода и их мощность в реках и озерах может достигать 3-4 м суммарно, что может иметь существенное влияние при зондировании в многослойной системе сред [7, с. 71]. Полевые исследования проведены на участке реки Лена в административном округе города Якутск. Особенность данного района обусловлена сочетанием экстремальных климатических условий, динамичной гидрологии и сложного геокриологического фона, создающего «естественную лабораторию» для изучения георадарного сигнала при зимнем зондировании водных объектов [7 с. 30; 8]. За период измерений на участке исследований сформирован устойчивый снежный покров. Ледовый режим реки Лена характеризуется ранним ледоставом в октябре, и толщина льда на исследуемом участке в 2022 году достигла 113-130 см.

Мониторинговые измерения выполнены на специализированном полигоне, который состоит из двух профилей. Первый профиль представляет собой участок реки с искусственно очищенной поверхностью, где снежный покров полностью удалялся для минимизации его воздействия на сигнал. Толщина льда на момент начала цикла измерений составляла 33 см. Второй профиль сохранял естественный снежный покров, толщина которого варьировалась от 8 см в начале наблюдений до 35 см в период максимального накопления. Мощность льда на втором профиле на конец цикла наблюдений достигла 113 см. Мониторинг осуществлялся в период с 30 ноября 2021 года по 12 апреля 2022 года с использованием георадара «ОКО-3», оснащенного антенным блоком с центральной частотой 150 МГц.

В процессе зондирования для минимизации погрешностей, связанных с естественной неоднородностью среды, толщина льда и снега дополнительно контролировалась ручным бурением и снегомерной рейкой, а также применялся оптический одометр для максимально точного соблюдения дистанции и географической привязки.

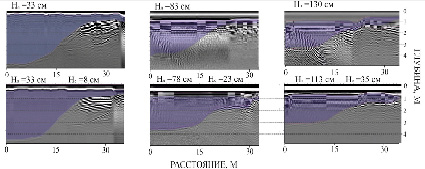

Рис. 1. Георадарные разрезы при разных толщинах снега и льда Примечание: рисунок составлен авторами по результатам исследования

При обработке данных рассматривались амплитудные характеристики сигнала, время прихода отраженных импульсов и видимая мощность сигналов помех: кратные переотражения и помехи, вызванные структурными нарушениями в толще льда (рис. 1). Всего в ходе исследований было выполнено 12 циклов измерений, в результате которых получено 24 радарограммы.

Распространение электромагнитных волн при георадиолокации водных объектов в зимний период определяется сложным взаимодействием сигнала со снежным и ледяным покровами и подстилающими их слоями. Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность зондирования, являются геометрические параметры сред, а именно толщина среды в многослойной системе [9]. Так, например, слой воды приводит к экспоненциальному ослаблению сигнала, ограничивая глубину зондирования [10].

Снег выступает первым слоем, модифицирующим амплитуду и частотный состав импульса в зависимости от его влажности и плотности. Сухой снег, обладая низкой диэлектрической проницаемостью (ε = 1.2 до 2.8) и минимальной проводимостью, слабо влияет на затухание, позволяя сохранять до 95% энергии сигнала даже при значительной мощности покрова [11]. Однако при насыщении снега влагой его диэлектрическая проницаемость и электропроводность возрастает, что приводит к усилению отражения и поглощения высокочастотных компонент волны.

Ледяной слой, формирующийся поверх водного объекта, вносит основную сложность за счет выраженного отражения на границе с водой. Контраст диэлектрических свойств льда – 3.2 и воды – 81 вызывает отражение до 67% энергии сигнала, что сокращает долю волны, проникающей вглубь. При этом затухание в самом ледовом массиве остается умеренным [12; 13].

Водная толща, расположенная подо льдом, является ключевым ограничивающим фактором для георадиолокационных исследований. Высокая диэлектрическая проницаемость и проводимость воды приводят к экспоненциальному затуханию сигнала, которое усиливается с увеличением частоты антенны.

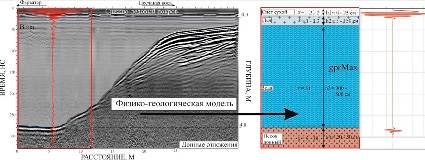

С использованием формул расчета коэффициента отражения для нормального падения (1), коэффициента затухания для слабо проводящих сред (2) и формулы амплитуды отраженного сигнала на глубине (3) составлена таблица, в которой указаны рассчитанные значения в зависимости от среды, их электрофизических свойств и толщины [10; 14].

, (1)

, (1)

где ε1 и ε2 – относительные диэлектрические проницаемости первой и второй сред соответственно.

(2)

(2)

где σ – электропроводность среды (См/м), μ = μ0μr – магнитная проницаемость среды, (μ0 = 4π10–7 Гн/м для вакуума, μr = 1 для большинства геологических сред), ε = ε0εr – диэлектрическая проницаемость среды (ε0 – 8.85×10–12 Ф/м, εr – относительная диэлектрическая проницаемость среды), множитель 8.686 используется для перевода Нп/м в дБ/м.

, (3)

, (3)

где А0 – амплитуда зондирующего сигнала, второй множитель представляет собой произведение коэффициентов проникновения на границах, умноженных на экспоненциальный множитель, отражающий уменьшение амплитуды сигнала при прохождении сигнала через слой толщиной h и коэффициентом затухания α.

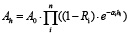

Построение численной модели георадиолокационного зондирования выполнено в программном комплексе gprMax, основано на решении уравнений Максвелла с использованием конечно-разностной схемы FDTD, учитывающей дисперсию и анизотропию сред [15]. Для построения модели и упрощения расчетов выбран фрагмент из реальных георадарных данных с квазигоризонтальным дном (рис. 2). Диапазоны мощностей сред, включенных в модель, составили от 0 до 35 см для снежного покрова, от 5 до 150 см для ледяного покрова, и мощность водного слоя варьировалась от 250 до 500 см, толщина донных отложений фиксирована и составляет 20 см.

Электрофизические свойства сред и расчетные параметры распространения сигнала 150 МГц

|

Среда |

Диапазон толщин (см) |

Относительная диэлектрическая проницаемость (εr) |

Электропроводность (σ, См/м) |

Коэффициент затухания (α, дБ/м) |

Коэффициент отражения на нижней границе слоя (R) |

|

Снег сухой |

0-35 |

1.2 |

0.0001 |

0.027 |

0.24 |

|

Лёд |

5-150 |

3.2 |

0.001 |

0.082 |

|

|

0.67 |

|||||

|

Вода |

250-500 |

81 |

0.0154–0.1 |

0.88-5.73 |

|

|

0.34 |

|||||

|

Донные отложения (влажные пески) |

20 |

20 |

0.01-0.1 |

11.55 |

Примечание: таблица составлена авторами на основе рассчитанных данных в ходе исследования.

Рис. 2. Физико-геологическая модель выбранного фрагмента реальных данных Примечание: рисунок составлен авторами по результатам исследования

Помимо физико-геологической модели, в программе также указывается форма импульса, ее частота и расположение источника, где форма импульса выбрана Рикера с центральной частотой 150 МГц, соответствующая георадару ОКО-3. Граничные условия приняты в виде идеально согласованных слоев. Шаг дискретизации Δ выбран по условию, удовлетворяющему выражению (4), и равен 5 мм по всем осям [14; 15].

Δ ≤ λмин / 10, (4)

где λмин – минимальная длина волны в среде, определяемая отношением скорости света к произведению максимальной частоты антенны на относительную диэлектрическую проницаемость среды.

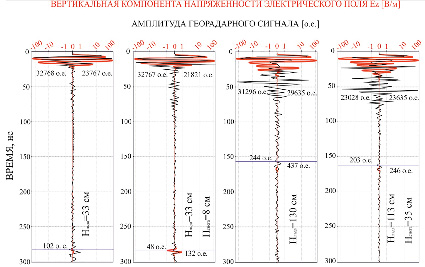

Основная задача численного моделирования заключалась в сопоставлении синтетических A-scan трасс с реальными сигналами, зарегистрированными на мониторинговом полигоне для последующего сравнения форм сигналов и анализа влияния снежного и ледяного покровов. Также с помощью численных моделей появляется возможность в исследовании форм сигналов и их характера изменений при различных вариациях мощностей и свойств снега и льда. Так, например, дополнительно могут быть рассчитаны ситуации с отсутствием льда и снега и при их постепенном наращивании до предельных значений. Однако обязательным этапом в создании любой расчётной модели является ее верификация, которая требует точного описания геометрических параметров и электрофизических свойств моделируемых сред. Так, в данной работе численные данные нормировались к натурным данным путём сопоставления формы сигналов и времени прихода отраженных сигналов. На рисунке 3 представлено сравнение форм синтетических трасс с реальными сигналами, полученными в начале цикла измерений при мощности льда и снега 33 см и 8 см соответственно, и с сигналами в конце цикла при мощностях льда 130 см на очищенном профиле и 113 см льда и 35 см снега на профиле с естественным накоплением снега.

Воспроизведение трасс распространения сигнала с помощью численного моделирования позволило создать контролируемую среду для изолированного анализа влияния геометрических параметров льда и снега. Выявлена высокая качественная сходимость между полевыми и численными данными, проявляющаяся в общей форме сигнала и изменениях пиков. Это качественное совпадение подтвердило корректность заданных диэлектрических параметров сред в численной модели, Сравнение форм сигналов выявило высокую степень сходимости в динамике амплитудных изменений.

Рис. 3. Сопоставление реальных и синтетических сигналов, где красным обозначен смоделированный сигнал, черным – натурный сигнал Примечание: рисунок составлен авторами по результатам исследования

Рис. 4. Количественное сравнение численных данных с полевыми данными по двум профилям: с очищенным от снега льдом, со льда со снегом Примечание: рисунок составлен авторами по результатам исследования

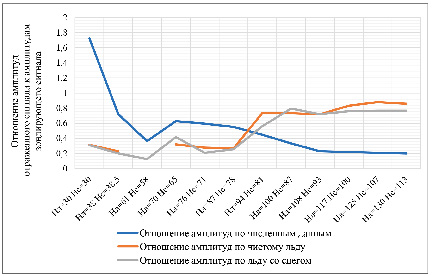

Количественное сравнение осложнено тем, что выходные данные численного моделирования выражены в вертикальной составляющей электрического поля Ez, измеряемой в В/м, а полевые натурные измерения выражены в относительных единицах. Таким образом, для количественной верификации учитывались отношения максимального значения амплитуды отраженного сигнала к максимальному значению амплитуды зондирующего сигнала.

Рассчитанные отношения амплитудных значений позволили провести количественное сравнение между натурными и численными данными, где коэффициент корреляции по Пирсону составил 0.67, что означает частичное соответствие динамики изменения амплитудных параметров сигналов. Так, в диапазоне от 75 до 130 см мощности льда и от 225 до 170 см мощности водного слоя, на графике (рис. 4) наблюдается увеличение амплитуд отраженных сигналов в натурных данных и сохраняющееся снижение амплитуд в расчетной модели.

Таким образом, верификация численной модели в gprMax показала её способность воспроизводить качественные характеристики георадарного сигнала. Для сравнения количественных характеристик необходимы дальнейшие уточнения аппаратных особенностей системы и сезонной динамики свойств и структуры моделируемых сред.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ натурных данных, полученных в ходе зимнего мониторинга, позволил выявить ключевые закономерности в изменении амплитудных характеристик георадарного сигнала в зависимости от свойств многослойной среды. Зависимость амплитуды сигнала от толщины снежно-ледяного покрова демонстрировала нелинейный характер. Наблюдалось, что накопление и изменение свойств снега и льда напрямую влияют на характеристики георадарного сигнала, включая глубину проникновения и разрешение. Полевые данные исследования демонстрируют прогрессирующее уменьшение глубины воды и увеличение толщины льда, что привело к большим значениям амплитуды отраженных сигналов на границе донных отложений. К тому же натурные данные были осложнены множеством помех в виде кратных переотражений и перекрытий полезного сигнала сигналами, отраженными от структурных нарушений внутри льда. Как видно на радарограммах (рис. 1), при увеличении толщины льда до 130 см, наблюдаются множественные переотражения и сигналы от внутренних неоднородностей, что существенно затрудняет выделение полезного сигнала от дна. Данный аспект подчеркивает, что окно для эффективного зимнего зондирования не является статичным и изменяется в зависимости от условий окружающей среды, что важно для планирования зимних исследований.

Количественное сравнение, хотя и показало умеренную корреляцию, выявило существенные расхождения, указывающие на ограничения текущей численной модели. Коэффициент 0,67 может означать, что модель качественно воспроизводит общие тенденции, но не способна точно предсказать все количественные изменения амплитуды, особенно в сложных условиях. Наиболее заметное расхождение наблюдалось в диапазоне толщины льда от 75 до 130 см и толщины водного слоя от 225 до 170 см (рис. 4), где численная модель показывала сохраняющееся снижение амплитуд отраженных сигналов, в то время как полевые данные продемонстрировали их увеличение. Данное расхождение, вероятнее всего, обусловлено тем, что текущая численная модель не учитывает ряд реальных сложностей, характерных естественному формированию речного льда и снега. К таким факторам можно отнести локальные вариации плотности льда, температурные градиенты, внутреннюю слоистость льда и снега, а также наличие трещин и воздушных пузырей. Все перечисленные неоднородности могут вызвать дополнительное рассеяние электромагнитных волн, а также создавать условия для дополнительных отражений сигнала. Таким образом, модель надежна для качественной оценки в условиях относительно небольших толщин льда до 70 см, а ее прогностическая способность для количественного анализа в условиях толстого и неоднородного льда ограниченна. В связи с этим существует необходимость в дальнейшем усовершенствовании численных моделей с включением более подробных и сложных физических параметров сред на водных объектах.

На основании полученных результатов исследование показало, что в пределах диапазона толщины льда до 40 см георадар с частотой 150 МГц сохраняет достаточную глубину проникновения для эффективного исследования водной толщи и донных отложений. В данном диапазоне минимизировано влияние помех, таких как множественные отражения между слоями льда или отражения от структурных нарушений внутри льда. Это приводит к получению более чистых и однозначно интерпретируемых данных.

Также натурные данные показали, что при значительной мощности снежного покрова наблюдается эффект естественной фильтрации, снижающий степень влияния сигналов помех, в сравнении с данными, полученными с поверхности чистого льда. Следует отметить, что снежный покров на профиле в течение всего периода измерений максимально приближен к естественным значениям физических параметров – минимальные изменения значения плотности и влажности. Следовательно, при условии, что сухой снег обладает минимальной диэлектрической проницаемостью, приближенной к значению диэлектрической проницаемости воздуха, можно предположить, что важным аспектом, способствовавшим повышению качества, полевых данных, стало позиционирование антенного блока над поверхностью ледового покрова. Такая конфигурация, при которой приемник антенны не контактирует со льдом, позволяет минимизировать влияние сигналов, распространяющихся в ледяной толще по принципу волновода, а также ослабить отражения от внутренних структурных неоднородностей льда, которые осложняют интерпретацию георадарных данных в условиях поздней зимы с толщиной льда более 1 м.

Заключение

Полученные результаты могут лечь в основу разработки методических рекомендаций, направленных на повышение эффективности георадиолокации в условиях сезонной динамики снегонакопления и ледостава за счет географической точности точек зондирования и выбора оптимальных параметров, при которых глубинность и разрешающая способность сопоставимы данным, полученным с водной поверхности. Результаты исследования показали, что данные, полученные при мощности льда больше 40 см, могут потребовать более продвинутых методов обработки, заключающихся в различной программной фильтрации и шумоподавлении данных, а также в умении однозначного выделения полезного сигнала среди помех. Таким образом, если исследования требуют высокоточных качественных и количественных данных, рекомендуется проведение полевых георадарных работ с антенным блоком с частотой 150 МГц на водных объектах при мощности льда до 40 см, что соответствует в Республике Саха (Якутия) периоду до середины декабря.