Введение

Актуальность темы исследования определяется тем, что геодинамические экзогенные процессы (эрозия, оползнеобразование, карст, суффозия, подтопление, заболачивание, просадки в суффозионных грунтах и др.) широко распространены в современных ландшафтах, формируют морфоскульптурные формы рельефа и представляют большую опасность для хозяйствующих субъектов, вызывая те или иные изменения в окружающей среде. В регионах страны для прогнозирования и предотвращения экономического ущерба, причиняемого опасными геодинамическими процессами, проводится мониторинг опасных геодинамических экзогенных процессов в общей системе литомониторинга. В последнее время данной проблематике посвящен ряд научных публикаций как теоретического, так и прикладного характера. М.А. Анаев [1] приводит результаты мониторинга склоновых процессов на территории Кабардино-Балкарии. Созданию системы литомониторинга инженерно-геологической среды г. Ханты-Мансийска посвящена работа И.Г. Ковязина [2]. Н.В. Лаврова, О.И. Кадебская, М.В. Богомаз [3] оценили развитие опасных геологических и техногенных процессов в Пермском крае. Теоретические аспекты исследования опасных геодинамических экзогенных процессов изложены в работах В.Т. Трофимова, В.А. Королева, М.А. Харькиной [4], М.В. Кустова, С.А. Тесленка, Д.А. Батина [5], А.С. Викторова, В.Н. Капралова, Т.В. Орлова [6]. В работе И.В. Глейзера, И.И. Григорьева, А.Г. Казакова, И.Е. Егорова [7] изложены методы исследования обвально-осыпных процессов в зоне осушки на правобережье Воткинского водохранилища. В приведенных работах, по нашему мнению, не достаточно внимания уделено методам ландшафтной индикации опасных геодинамических экзогенных процессов. В то же время традиционные методы мониторинга опасных геодинамических экзогенных процессов требуют значительных ресурсных и финансовых затрат. Использование методов ландшафтной индикации значительно ускоряет и делает менее затратным мониторинговые исследования.

Цель исследования – оценка развития и распространения опасных геодинамических экзогенных процессов с использованием метода ландшафтной индикации.

Материалы и методы исследования

Объект исследования – ландшафты Республики Мордовия (далее – РМ). В ходе исследования были использованы топографические карты и космофотоснимки открытого доступа, материалы Мордовского филиала ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» и ООО МНП «Институт инженерных изысканий». Для проведения мониторинга экзогенных процессов используются ряд полевых и камеральных методов. Среди полевых методов следует назвать маршрутно-визуальное обследование и картографирование процессов, гидрогеологические, геодезические и геофизические исследования. К камеральным методам относятся геоинформационный, прогнозный, методы дистанционного зондирования Земли, методы ландшафтной индикации и др. Проведением работ по мониторингу экзогенных процессов могут заниматься различные геологические и экологические службы, относящиеся к МЧС, Минприроды, Роснедра.

В РМ среди опасных геодинамических экзогенных процессов на особом контроле процессы оползнеобразования. Наблюдательная сеть состоит из пяти участков дежурного обследования: оползневой участок «Булгаково» (с. Булгаково Кочкуровского муниципального района, ул. Центральная, правый борт долины р. Карнай) и оползневой участок «Набережный» (с. Ромоданово Ромодановского муниципального района, ул. Набережная и ул. Дачная, правый борт долины р. Инсар), оползневой участок «Ардатов» (г. Ардатов Ардатовского муниципального района, ул. Матросова и ул. Дючкова, правый борт р. Алатырь), оползневой участок «Ямище» (г. Краснослободск Краснослободский муниципальный район, пер. Строительный, ул. Садовая), оползневой участок «Надеждинка» (в 750 м севернее с. Надеждинка Старошайговского муниципального района, левый борт долины р. Ирсеть). Наблюдения выполняются два раза в год – весной и осенью. Оценка активности опасных процессов производится маршрутно-визуальным методом.

Результаты исследования и их обсуждение

Экзогенные процессы представляют собой совокупность внешних процессов, происходящих на земной поверхности или в верхней части литосферы [8]. Они подразделяются на три группы: выветривание, денудация и аккумуляция. Среди них наиболее часто встречаются склоновые или гравигенные процессы (оползни, осыпи, солифлюкция), флювиальные (эрозия, русловые процессы), эоловые, карстово-суффозионные, техногенные (связаны с добычей полезных ископаемых) и др.

Согласно «ГОСТ Р 22.1.06–99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования» [9] каждый вид экзогенных процессов имеет свои особенности и характеризуется определенными параметрами. Так, например, в ходе исследований оползней определяются: общая площадь пораженности территории процессом, мезо- и микроформы рельефа, площадь проявления на одном участке, объем сместившейся массы грунта, скорость смещения, частота проявления, уровень залегания грунтовых вод, фильтрационное поле, водно-физические свойства грунтов, коэффициент устойчивости склона, показатели глинистости, увлажненности, трещиноватости, уплотненности грунтов. Некоторые специалисты включают для характеристики процесса и дальнейшего прогнозирования и дополнительные показатели.

Большое влияние на развитие и распространение опасных геодинамических экзогенных процессов оказывает рельеф местности. Рельеф РМ представлен водно-ледниковой равниной (далее – ВЛР), вторичной моренной равниной (далее – ВМР) и эрозионно-денудационной равниной (далее – ЭДР). Наиболее расчлененный и сложный рельеф сформировался на юго-востоке республики. В ландшафтах ВМР доля крутых склонов небольшая. Наибольшие площади крутосклонные поверхности занимают в ландшафтах, расположенных на приводораздельных пространствах ВМР и ЭДР [10]. Таким образом, в настоящее время для прогноза развития опасных геодинамических экзогенных процессов большое значение имеют цифровые модели рельефа, построенные с помощью геоинформационных систем.

Характеристика опасных геодинамических экзогенных процессов на территории Мордовии, в существующих публикациях, отражает их отдельные виды и аспекты. Так, О.А. Зарубин, О.В. Рычкова, А.Р. Агеева [11] показали влияние опасных процессов на особенности функционирования метагеосистем региона. Оценка интенсивности протекания водно-эрозионных процессов приведена в работах В.Н. Масляева, В.Н. Маскайкина [12], В.Н. Масляева, Д.В. Курочкина, М.Р. Байчурина, В.А. Шабайкиной [13]. Результаты исследования развития оползневых процессов, подтопления и заболачивания изложены в работах А.П. Муштайкина, С.А. Тесленока, В.Н. Маскайкина [14], С.И. Рункова, Д.А. Маметьевой [15], А.А. Ямашкина, С.А. Ямащкина, О.А. Зарубина, Н.С. Мучкаевой, Е.С. Юнкман [16]. Однако приведенные работы не отражают общую картину динамики опасных геодинамических экзогенных процессов на существующих участках государственного литомониторинга в РМ.

Общие сведения о развитии опасных геодинамических экзогенных процессов в РМ (общая площадь 26,2 тыс. км2) представлены в таблице.

Ландшафтная индикация представляет собой совокупность методов оценки состояния природно-территориальных комплексов, отдельных их компонентов и протекающих в них процессах по легко доступным для непосредственного наблюдения компонентам или аэрофотоснимкам [18]. При этом цель ландшафтной индикации – использование эктояруса, образованного физиономическими компонентами, для познания различных компонентов эндояруса.

Общие сведения о развитии опасных геодинамических экзогенных процессов в РМ

|

Тип процесса |

Площадь (протяженность) проявлений процесса, км2 (км) |

Площадной (линейный) коэффициент пораженности процессом |

Количество проявлений процесса |

Частотный коэффициент пораженности процессом, ед./км2 (ед./км) |

|

Оползни |

417,60 |

1,59 |

291 |

0,011 |

|

Овражная эрозия |

680,70 |

2,60 |

45 |

0,001 |

|

Речная эрозия |

484,00 |

5,23 |

37 |

0,004 |

|

Карст |

61,53 |

0,23 |

78 |

0,002 |

|

Подтопление, заболачивание |

320,2 |

1,22 |

159 |

0,006 |

Примечание: составлено авторами на основе источника [17].

К факторам развития оползней относят: выветривание и переувлажнение грунтов, крутизну склонов, антропогенную деятельность, в том числе дополнительную нагрузку на склон, восходящие тектонические движения, снижающие устойчивость горных пород, уничтожение древесно-кустарниковой растительности и др.

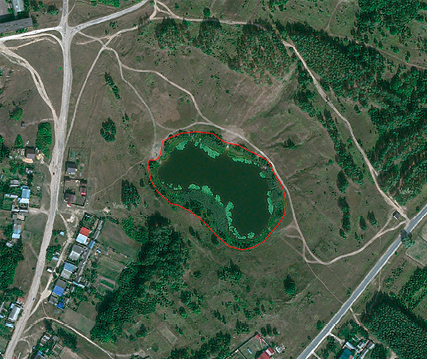

Дешифровочные признаки оползней могут включать следующие признаки. Циркообразная форма характерна для оползней в глинистых и песчано-глинистых грунтах. Для молодых оползней характерна пятнистость, связанная с бугристым или ступенчатым строением оползневых тел, наличием бугров и наплывов. Характерно образование широкой трещины-рва с отчетливо выраженной бровкой, почти полностью отделяющей тело оползня от склона. В нижней части оползня возможны выходы родников и заболоченные участки. Оползни на космофотоснимках также распознаются по наклоненным в разные стороны и разорванным стволам деревьев (так называемый «пьяный лес»). Зарастание оползня начинается через три года после его смещения. На космофотоснимке отчетливо виден главный оползневой уступ, трещины отрыва длиной 8 м и шириной до 10 см (рис. 1). Пласт грунта длиной 2,5 м, шириной 1,5 м сполз вниз по склону. Активизация оползневых процессов на оползневом участке «Булгаково» происходит в основном в весенний период.

Рис. 1. Местоположение оползневого участка «Булгаково» Источник: составлено авторами на основе источника «Яндекс Карты»

На оползневом участке «Набережный» язык оползня зарос кустарником, стенка срыва завалена мусором. Длина активного участка оползня 18 м, ширина 16 м. В 0,5 м от стенки срыва выявлены свежие трещины отрыва. Стенка срыва почти вертикальная, высотой 0,8–1,0 м. На отдельных участках наблюдается сползание кусков дернины. На теле оползня наблюдаются валы выпирания. Подошва языка оползня упирается в р. Инсар. В целом отмечается слабая степень активизации оползневого процесса.

На оползневом участке «Ардатов» было отмечено сползание блока массы грунта длиной 21 м и шириной 5-6 м. Стенка срыва 2 м. Рядом со стенкой срыва располагается труба газопровода, что в дальнейшем может привести к его разрушению.

На оползневом участке «Ямище» наблюдения проводятся длительное время. Бровка главного уступа оползня располагается в районе ул. Центральная в непосредственной близости от РСУ. На теле оползня встречаются оползневые цирки длиной до 40 м и высотой до 1,8 м. На отдельных участках наблюдается сползание дернины. В целом отмечена низкая степень активизации оползня.

На оползневом участке «Надеждинка» активизация на оползневом цирке происходила с низкой активностью. В весенний период сползли дернины вместе с кустарником до 0,5 м длиной и 0,3 м шириной. На момент обследования расстояние от опоры до стенки главного уступа составило 2,95 м. Оползень по сравнению с прошлым годом продвинулся в сторону грунтовой дороги на 0,7 м, расстояние от стенки срыва до грунтовой дороги 2,8 м.

К факторам развития эрозии относят: климат (атмосферные осадки, формирующие поверхностный сток, перепад температур воздуха), рельеф (крутизна и экспозиция склонов), почвы (гранулометрический состав, гумусированность, водопроницаемость), литологию пород зоны аэрации, отсутствие древесно-кустарниковой растительности, антропогенный фактор.

Эрозионные формы выделяются на космофотоснимке по линейно-вытянутой форме, окраске (цвету) почв и растительности (рис. 2). Глубокая промоина на пашне имеет характерный линейный рисунок изображения, ярко выраженные очертания и отбрасываемые тени, тон от светло-серого до серого в зависимости от увлажнения и типа растительности. В промоинах часто может присутствовать густая растительность, так как они могут удерживать влагу и способствовать росту растений, а также присутствует оседание грунта и нередко эрозия окружающих почв.

Рис. 2. Развитие процессов овражной эрозии на склонах долины р. Течёра (южнее с. Куликовка, городской округ «Саранск») Источник: составлено авторами на основе источника «Яндекс Карты»

К дешифровочным признакам процессов овражной эрозии относят расположение оврагов и промоин на склонах, чаще южной и юго-западной экспозиции, плановую форму оврага с хорошо различимыми границами, линейный и дендровитообразный рисунок изображения с четко выраженной бровкой и тальвегом, цвет и тон изображения, чаще от светло-серого до почти белого. На круто-покатых распаханных склонах развиты процессы фронтального плоскостного смыва почв. Такие почвы распознаются по обнаженным (незадернованным) участкам и наличию полос или пятен со светлым или белесым оттенком (рис. 3).

Рис. 3. Участки плоскостного смыва почв на склоне южной экспозиции в районе с. Напольная Тавла городского округа «Саранск» Источник: составлено авторами на основе источника «Яндекс Карты»

Лощины и балки с травянистой растительностью, кустарниками и мелколесьем в большинстве случаев располагаются на склонах, имеют хорошо выраженное дно и более крутые склоны, выделяются более темным цветом и тоном, имеют вытянутую форму.

На развитие карста оказывают влияние следующие факторы: климат и отсутствие многолетней мерзлоты, наличие мощной толщи карстующихся горных пород, циркуляция подземных вод, плоский рельеф, лесная растительность способствует повышению «агрессивности» атмосферных осадков, антропогенный фактор.

К дешифровочным признакам развития карстовых процессов относят прежде всего рисунок фотоизображения (темные западины различной формы и размера), карстовые поля со специфической формой «гусиная кожа». Памятник природы регионального значения «Озеро Ендовище» образовался в результате заполнения грунтовыми водами воронки карстового генезиса (рис. 4).

Рис. 4. Озеро Ендовище – озеро карстового происхождения Источник: составлено авторами на основе источника «Яндекс Карты»

Факторы развития процессов заболачивания: климат, замкнутые формы рельефа на плоской поверхности, слабая дренированность вследствие распространения глинистых и тяжелосуглинистых грунтов, длительное стояние речных вод во время половодья, поверхностный и подземных сток в понижения рельефа, отсутствие неотектонических поднятий, хозяйственная деятельность человека. Наиболее благоприятные условия для заболачивания создаются в пойменных ландшафтах средних рек Мордовии.

Так, в пойме Алатыря, на левом низком берегу реки располагается торфяное болото низинного типа Сабаевское. Оно занимает кв. 53 (выдел 2, 3, 4, 6, 8, 12, 20) Сабаевского лесничества Большеберезниковского территориального лесничества Большеберезниковского муниципального района РМ (рис. 5). Его площадь составляет 53 га.

Рис. 5. Торфяное болото Сабаевское в пойме р. Сура Источник: составлено авторами на основе источника «Яндекс Карты»

Для определения типа болота по космофотоснимку используют различные дешифровочные признаки, которые включают в себя спектральные, текстурные и пространственные характеристики, отражающие особенности растительности, водного режима и рельефа. В инфракрасной области спектра определяются растения, характерные для болот (например, мхи, тростники, осоки). Они обычно отражают больше инфракрасного света, чем обычные наземные растения. Это позволяет выделить болотистые участки на космофотоснимках в диапазоне ближнего и среднего сезонного инфракрасного излучения. Торфяники (особенно верховые болота) имеют характерное отражение в инфракрасном спектре, с темными участками в видимом диапазоне и яркими в инфракрасном. Низинные болота могут отражать свет в обоих диапазонах с разной интенсивностью. Заболоченная местность в видимом спектре (особенно на снимках в красном и зеленом диапазонах) будет выглядеть как темные пятна из-за насыщенной влаги, особенно в период замедленного роста растений.

В ходе исследования выявлена тесная взаимосвязь опасных геодинамических экзогенных процессов с особенностями морфологической структуры ландшафтов. Существующие взаимосвязи между физиономичными и деципиентными геокомпонентами позволили использовать первые в качестве ландшафтных индикаторов в определении геодинамических экзогенных процессов.

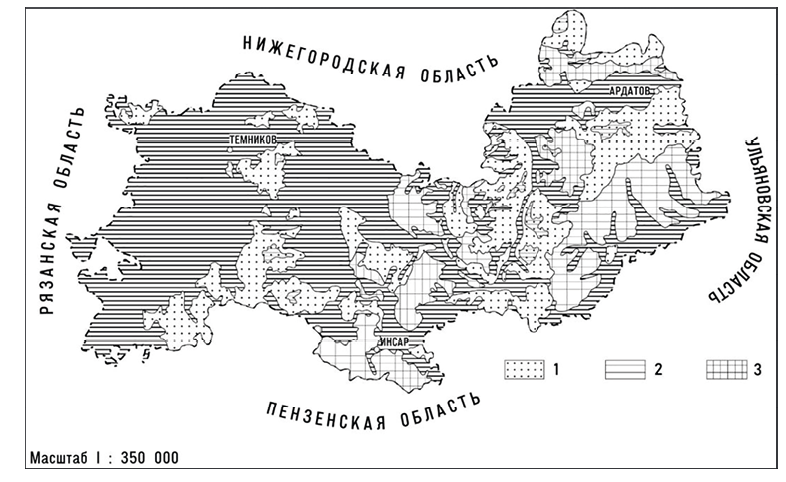

Рис. 6. Карта зонирования территории Мордовии по степени опасных геодинамических экзогенных процессов Источник: составлено авторами на основе источников [12; 17] Условные обозначения: степень поражения территории геодинамическими экзогенными процессами РМ: 1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая

На основе дешифрирования космофотоснимков открытого доступа, материалов Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды в Республике Мордовия в 2022 году [17], собственных полевых исследований и оценки устойчивости литогенной основы ландшафтов [12] была составлена карта зонирования территории Мордовии по степени поражения опасными геодинамическими экзогенными процессами.

Территория РМ хорошо дифференцирована по степени проявления активности опасных геодинамических экзогенных процессов (рис. 6). Выделено три степени: сильная (с поражением более 25% территории), средняя (поражение от 5 до 25% территории) и слабая (процессами поражено менее 5% территории). Около 60% территории республики составляют районы со средней и слабой интенсивностью проявления процессов.

Заключение

С позиции комплексного (ландшафтно-экологического) подхода разработаны методические подходы к исследованию развития опасных геодинамических экзогенных процессов с использованием метода ландшафтной индикации. В ходе исследования выявлены закономерности распространения и развития опасных геодинамических экзогенных процессов в лесостепных ландшафтах РМ.

Оценка факторов, способствующих развитию в РМ опасных геодинамических экзогенных процессов, показала их тесную связь с ландшафтами и их геокомпонентами. Для ландшафтов ВЛР характерны суффозия, заболачивание, карст. В ландшафтах ВМР распространены эрозионные и оползневые процессы. В ландшафтах ЭДР преобладают эрозионные, карстово-суффозионные, оползневые процессы. В долинных ландшафтах больше всего развиты заболачивание, подтопление, затопление, суффозия, эоловые процессы. Составлена карта зонирования территории Мордовии по степени опасных геодинамических экзогенных процессов. В регионе выделены участки трех степеней поражения территории опасными геодинамическими экзогенными процессами.

Применение методов ландшафтной индикации позволяет оперативно с минимальными экономическими затратами проводить на значительных по территории площадях мониторинг опасных геодинамических экзогенных процессов. Выявленные дешифровочные признаки могут быть использованы в других ландшафтах-аналогах для проведения литомониторинга на локальном и региональном уровне.

Результаты исследования позволяют оптимизировать мониторинг опасных геодинамических экзогенных процессов на локальном и региональном уровне и могут быть использованы в работе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ при разработке стратегии регионального природопользования.