Введение

Более 65 % площади Российской Федерации расположены в зоне распространения многолетнемерзлых пород (ММП) [1, 2]. В связи с чем добыча полезных ископаемых скважинным способом на данных территориях осложнена по ряду причин: 1) при бурении и эксплуатации скважин происходит растепление сцементированных льдом пород, что приводит к снижению их несущей способности, в результате чего могут возникнуть просадка и сползание обсадных колонн скважин, прихваты бурового инструмента и снижение выхода керна; 2) возможно замерзание технологических растворов в стволе скважины вследствие теплообмена с окружающими мерзлыми породами, в том числе за счет образования газовых гидратов в области газоводяного контакта [3, 4]. Прогнозирование и препятствование возникновению таких осложнений производятся за счет подбора режимов закачки, отбора и циркуляции технологических жидкостей, а также за счет изменения конструкции скважин [5, 6].

Образование техногенных газовых гидратов в нефтегазопромысловом оборудовании является типичным технологическим осложнением при добыче нефти и газа на месторождениях, находящихся в зоне распространения ММП, борьба с которыми происходит путем предупреждения и ликвидации газогидратных пробок [7–9]. Наиболее действенным способом предупреждения гидратообразования является выбор оптимального режима работы скважины, при котором будет отсутствовать один или несколько факторов, способствующих образованию газогидратов, таких как термобарические условия, соответствующие стабильному существованию газовых гидратов, и наличие свободной воды [10, 11].

Цель исследования – для определения режимов закачки и отбора жидкости, безопасных от образования газогидратов на нефтяных месторождениях, расположенных в зоне распространения ММП, необходимо изучение температуры закачиваемых растворов в призабойной зоне и добываемой жидкости на устье скважины.

Материалы и методы исследования

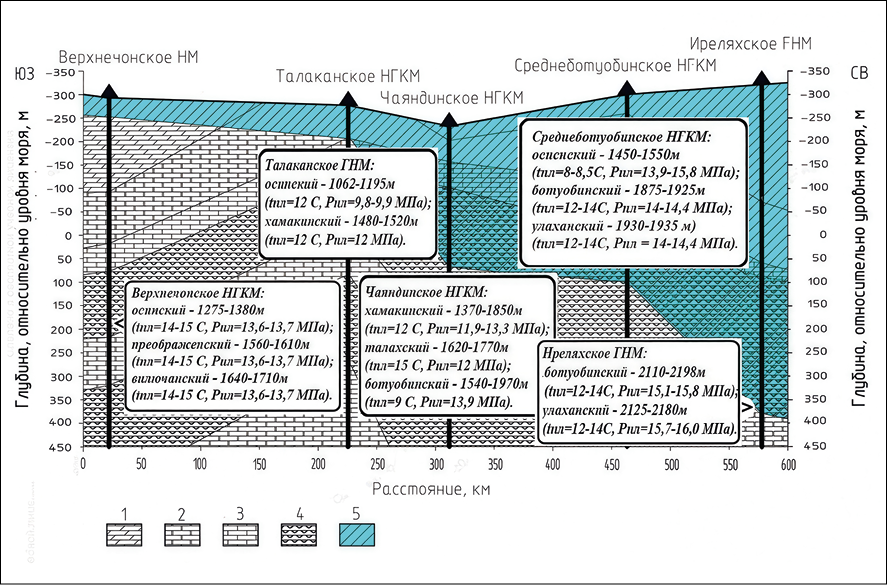

В данной работе в качестве геологических объектов были выбраны нефтяные месторождения восточной части Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области (НБ НГО), в частности Иреляхское газонефтяное месторождение (ГНМ), Среднеботуобинское, Чаяндинское и Талаканское нефтегазоконденсатные месторождения (НГКМ), а также Верхнечонское нефтяное месторождение (НМ), которые простираются с северо-востока в юго-западном направлении. Выбранные месторождения нефти расположены в зоне сплошного и островного распространения ММП, мощность которых варьируется от 50 до 700 м, где в предложенном ряду месторождений мощность ММП снижается (рис. 1). Так, Иреляхское ГНМ и Среднеботуобинское НГКМ располагаются в зоне сплошного распространения ММП, ее мощность составляет 700 и 400 м соответственно [12, 13]. Чаяндинское, Талаканское и Верхнечонское месторождения, которые расположены южнее, находятся в зоне островного распространения ММП, где мощность мерзлых пород составляет 300, 70 и 50 м соответственно [14, 15]. При этом в границах этих месторождений наблюдаются свободные от мерзлоты обширные площади.

Низкие значения коэффициента извлечения нефти на месторождениях восточной части НБ НГО, которые не превышают 23 %, обусловлены сложным горно-геологическим строением рассматриваемых месторождений, отягощенных аномально низкими пластовыми температурами и давлением, высокой минерализацией пластовых вод, а также наличием ММП.

Рис. 1. Распределение многолетнемерзлых пород в осадочном чехле Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области: 1 – мергели; 2 – доломиты; 3 – известняк; 4 – каменная соль; 5 – ММП Источник: составлено авторами на основе [13–15]

Поэтому с целью увеличения эффективности добычи нефти на данных месторождениях рассматриваются варианты применения третичных методов увеличения нефтеотдачи, в том числе методы водополимерного заводнения. Так, одними из наиболее распространенных загустителей в нефтедобывающей промышленности являются водорастворимые полимеры. В данной работе рассмотрены растворы таких водорастворимых полимеров, как полиакриламид (ПАА), натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (Nа-КМЦ) и полиэтиленгликоль (ПЭГ) с концентрациями 1, 5 и 30 г/л соответственно.

Одним из наиболее значимых параметров при определении термобарических условий образования газогидратов является температура среды гидратообразования. Расчет температуры нагнетаемой жидкости в призабойной зоне скважины нефтяных месторождений, расположенных в зоне распространения ММП, требует учета нескольких факторов, включая теплофизические свойства породы, характеристики нагнетаемой жидкости и параметры скважины, а также тепловое взаимодействие закачиваемой жидкости с горными породами. Поэтому изучение влияния толщ ММП на температуру закачиваемых растворов в призабойной зоне нагнетательных, а также добываемой жидкости на устье добывающих скважин проведено расчетным методом с применением формулы А.Ю. Намиота [16]. Данная формула широко применяется для определения температур пласта на забое нагнетательной скважины или по ее стволу. Так, в работе [17] установлено, что результаты расчетов температуры закачиваемых растворов по математической модели Намиота хорошо согласуются с данными промысловых замеров температуры.

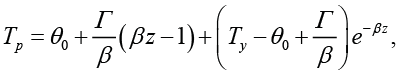

Формула Намиота [18] имеет вид

(1)

(1)

где θ0 – среднегодовая температура дневной поверхности, соответственно устью скважины, °С; z – вертикальная координата, м; Г – геотермический градиент, °С/м; Ту – температура раствора на устье скважины, °С.

Переменная β в (1) определяется по уравнению

, (2)

, (2)

где K – полный линейный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м·°С); С – объемная теплоемкость нагнетаемого раствора, Дж/(м3·°С); q – объемный расход раствора, м3/с.

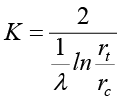

Полный линейный коэффициент теплоотдачи K находится по уравнению

, (3)

, (3)

где λ – коэффициент теплопроводности горных пород, Вт/(м·°С); rc – радиус скважины, м; rt – условный радиус теплового влияния, м.

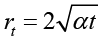

Условный радиус теплового влияния вычисляется по формуле

, (4)

, (4)

где α – коэффициент температуропроводности горных пород, м2/с; t – время закачки, с.

Коэффициент температуропроводности горных пород имеет выражение

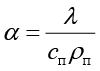

, (5)

, (5)

где λ – коэффициент теплопроводности пород, Вт/(м·°С); сп – удельная теплоемкость пород, Дж/(кг·°С); ρп – плотность пород, кг/м3.

За коэффициент теплопроводности горных пород, слагающих рассматриваемую толщу, принимали их эквивалентный коэффициент теплопроводности в зависимости от их мощности. При этом точность литологического разреза ограничили слагающими его свитами. В расчетах было принято, что свита имеет однородный состав, который соответствует преобладающему в ней типу породы.

Так как рассматриваемые месторождения располагаются в зоне распространения ММП, расчет температуры нагнетаемого раствора для каждого месторождения производился в два последовательных этапа. На первом этапе проводили расчет изменения температуры от устья скважины до нижней границы ММП, а на втором этапе – от нижней границы ММП до забоя скважины.

На втором этапе для расчета температуры раствора в призабойной зоне нагнетательной скважины, за начальную температуру принимали температуру закачиваемого раствора, рассчитанную для нижней границы ММП, а температуру нейтрального слоя равную 0 °С, которая соответствует нижней границе ММП. Теплоемкость закачиваемого раствора принимали за теплоемкость воды, так как содержание воды в исследуемых растворах полимеров составляло от 97,08 до 99,9 %.

При расчете температуры добываемой жидкости рассматривалась водонефтяная эмульсия (ВНЭ) с соотношением воды к нефти равным 80/20 массовых частей, в формуле Намиота был изменен знак геотермического градиента с целью учета зависимости изменения температуры с глубиной (z), а за начальную температуру добываемой жидкости была взята пластовая температура. Расчет также проводили в два этапа: первый – для толщи горных пород с положительной температурой от глубины залегания нефтяного пласта до нижней границы ММП, второй – для пород с отрицательной температурой от нижней границы ММП до устья скважины.

Также было установлено влияние на температуру закачиваемой и добываемой жидкостей следующих факторов: времени воздействия на пласт и наличие в жидкости соли хлорида кальция, имитирующей пластовую воду хлоркальциевого типа, характерную для рассматриваемых месторождений [19]. Так, в расчетах время закачки и добычи жидкости принято равным часу, суткам, неделе, месяцу, году и двум годам, а минерализация закачиваемых и добываемых жидкостей составляла 40, 80, 120, 160 и 200 г/л.

Таким образом, была рассчитана температура закачиваемых растворов в призабойной зоне нагнетательных скважин и добываемой ВНЭ на устье добывающих скважин с применением формулы А.Ю. Намиота с учетом мощности ММП и продолжительности закачки растворов. Исходные технологические данные закачки растворов, а также теплофизические параметры слагающих околоскважинное пространство пород, использованные для проведения расчетов температуры нагнетаемой жидкости в призабойной зоне нагнетательной скважины, приведены в табл. 1. В табл. 2 представлены исходные данные для расчета температуры добываемой жидкости.

Таблица 1

Исходные данные для расчета температуры закачиваемого раствора в призабойной зоне нагнетательной скважины

|

Коэффициент теплопроводности горных пород (λ), Вт/(м·°С) |

Плотность горных пород (ρп), кг/м3 |

Геотермический градиент (Г), °С/м |

Диапазон глубин (z), м |

Радиус скважины (rt), см |

Расход раствора (q), дм3/с |

Температура раствора на устье скважины (Ту), °С |

Температура нейтрального слоя (Т0), °С [x] |

Удельная теплоемкость раствора (с), Дж/(кг °С) |

|

|

ПЕРВЫЙ ЭТАП |

|||||||||

|

Иреляхское ГНМ |

2,74 |

2047 |

0,0040 |

0–700 |

8,4 |

5,79 |

20 |

0 |

4200 |

|

Среднеботуобинское НГКМ |

2,99 |

2395 |

0,0071 |

0–400 |

8,4 |

5,79 |

20 |

0 |

4200 |

|

Чаяндинское НГКМ |

3,02 |

2192 |

0,0094 |

0–300 |

8,4 |

5,79 |

20 |

0 |

4200 |

|

Талаканское НГКМ |

2,98 |

2636 |

0,0625 |

0–80 |

8,4 |

5,79 |

20 |

2 |

4200 |

|

Верхнечонское НМ |

1,60 |

1600 |

0,1026 |

0–50 |

8,4 |

5,79 |

20 |

2 |

4200 |

|

ВТОРОЙ ЭТАП |

|||||||||

|

Иреляхское ГНМ |

3,17 |

2409 |

0,0090 |

700–1452,5 |

8,4 |

5,79 |

6,4 |

0 |

4200 |

|

Среднеботуобинское НГКМ |

3,32 |

2367 |

0,0085 |

400–1532,5 |

8,4 |

5,79 |

9,7 |

0 |

4200 |

|

Чаяндинское НГКМ |

3,36 |

2361 |

0,0083 |

300–1455 |

8,4 |

5,79 |

12,5 |

0 |

4200 |

|

Талаканское НГКМ |

3,07 |

2446 |

0,0071 |

80–1420 |

8,4 |

5,79 |

17,3 |

0 |

4200 |

|

Верхнечонское НМ |

2,98 |

2360 |

0,0077 |

50–1625 |

8,4 |

5,79 |

18,9 |

0 |

4200 |

Источник: составлено авторами на основе [13–15].

Таблица 2

Исходные данные для расчета температуры добываемой жидкости на устье добывающей скважины

|

Коэффициент теплопроводности горных пород (λ), Вт/(м·°С) |

Плотность горных пород (ρп), кг/м3 |

Геотермический градиент (Г), °С/м |

Диапазон глубин (z), м |

Радиус скважины (rt), см |

Дебит жидкости (q), дм3/с |

Температура добываемой жидкости в призабойной зоне скважины (Ту), °С |

Температура нейтрального слоя (Т0), °С |

Удельная теплоемкость раствора (с), Дж/(кг °С) |

|

|

ПЕРВЫЙ ЭТАП |

|||||||||

|

Иреляхское ГНМ |

3,17 |

2409 |

-0,0090 |

1452,5–700 |

8,4 |

5,79 |

13 |

13 |

3765 |

|

Среднеботуобинское НГКМ |

3,32 |

2367 |

-0,0085 |

1532,5–400 |

8,4 |

5,79 |

13 |

13 |

3765 |

|

Чаяндинское НГКМ |

3,36 |

2361 |

-0,0083 |

1455–300 |

8,4 |

5,79 |

12 |

12 |

3765 |

|

Талаканское НГКМ |

3,07 |

2446 |

-0,0071 |

1420–80 |

8,4 |

5,79 |

12 |

12 |

3765 |

|

Верхнечонское НМ |

2,98 |

2360 |

-0,0077 |

1625–50 |

8,4 |

5,79 |

14,5 |

14,5 |

3765 |

|

ВТОРОЙ ЭТАП |

|||||||||

|

Иреляхское ГНМ |

2,74 |

2047 |

-0,0040 |

700–0 |

8,4 |

5,79 |

5,08 |

0 |

3765 |

|

Среднеботуобинское НГКМ |

2,99 |

2395 |

-0,0071 |

400–0 |

8,4 |

5,79 |

4,49 |

0 |

3765 |

|

Чаяндинское НГКМ |

3,02 |

2192 |

-0,0094 |

300–0 |

8,4 |

5,79 |

5,66 |

0 |

3765 |

|

Талаканское НГКМ |

2,98 |

2636 |

-0,0625 |

80–0 |

8,4 |

5,79 |

5,62 |

2 |

3765 |

|

Верхнечонское НМ |

1,60 |

1600 |

-0,1026 |

50–0 |

8,4 |

5,79 |

6,20 |

2 |

3765 |

Источник: составлено авторами на основе [13–15].

Результаты исследования и их обсуждение

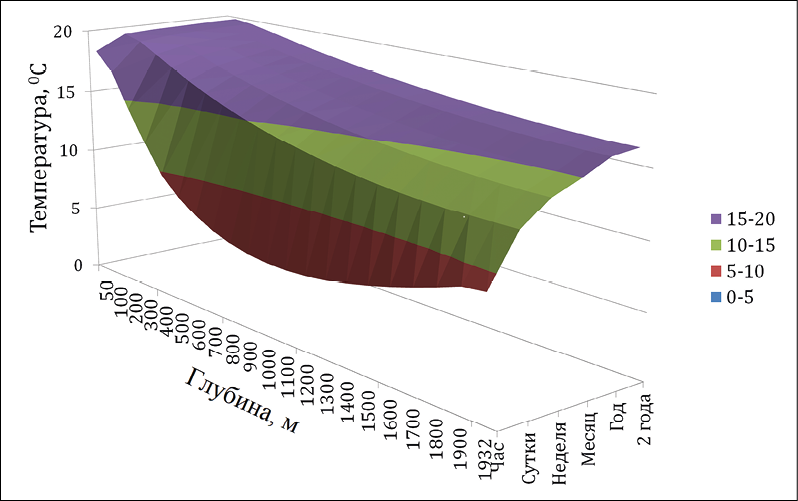

Результатами расчетов установлено, что по мере снижения в ряду месторождений мощности ММП увеличивается значение минимальной достижимой температуры закачиваемого раствора и снижается глубина ее достижения, а также возрастает температура раствора в призабойной зоне нагнетательной скважины. Так, на Иреляхском ГНМ (рис. 2) минимальная температура достигается на глубине 1200 м и ее значение составляет 4,3°С, на Среднеботуобинского НГКМ эти параметры – 1100 м и 5,6 ºС соответственно, на Чаяндинском НГКМ – 1100 м и 7,4 ºС, на Талаканском НГКМ – 1000 м и 8,6 ºС, на Верхнечонском НМ – 1000 м и 9,4 ºС. Также в этом ряду увеличивается температура закачиваемого раствора в призабойной зоне с 8,5 ºС на Иреляхском ГНМ до 11,3 ºС на Верхнечонском НМ.

Установлено, что на температуру закачиваемого раствора в призабойной зоне также влияет продолжительность закачки. Так, с увеличением продолжительности закачки раствора с 1 ч до 2 лет температура раствора в призабойной зоне растет, что объясняется передачей и накоплением тепловой энергии закачиваемого раствора к слагающим околоскважинное пространство породам.

Расчеты для смеси растворов полимеров и хлорида кальция с концентрациями 40, 80, 120, 160 и 200 г/л показали, что соль не оказывает большого влияния на температуру растворов в призабойной зоне нагнетательной скважины.

Таким образом, установлено, что на температуру закачиваемого раствора в пределах рассматриваемых месторождений в первую очередь оказывает влияние наличие и мощность ММП, а также продолжительность закачки раствора, где со снижением мощности ММП и увеличением продолжительности закачки раствора происходит увеличение температуры раствора в призабойной зоне нагнетательной скважины.

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на образование гидратов, является переохлаждение системы, которое представляет собой аналог индукционного периода данного процесса, показывающее смещение температуры в область низких температур, которое необходимо для начала процесса нуклеации гидратов. Другими словами, переохлаждение системы является движущей силой гидратообразования, и чем больше необходимо ее приложить для начала процесса нуклеации газогидратов, тем выше способность среды гидратообразования ингибировать этот процесс. Численное значение степени переохлаждения системы выражается как разность равновесной температуры и температуры начала образования гидратов при одинаковом давлении.

Рис. 2. Характерная зависимость температуры закачиваемого раствора от глубины и продолжительности закачки на примере Иреляхского ГНМ Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

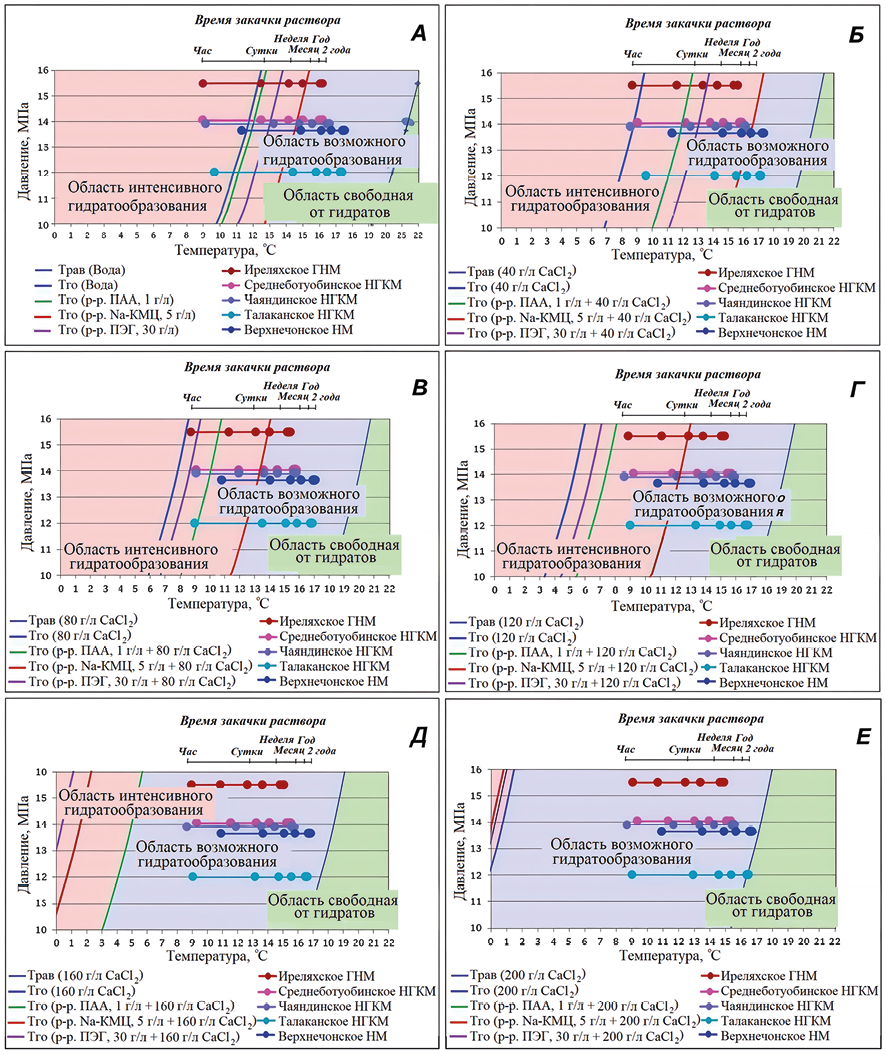

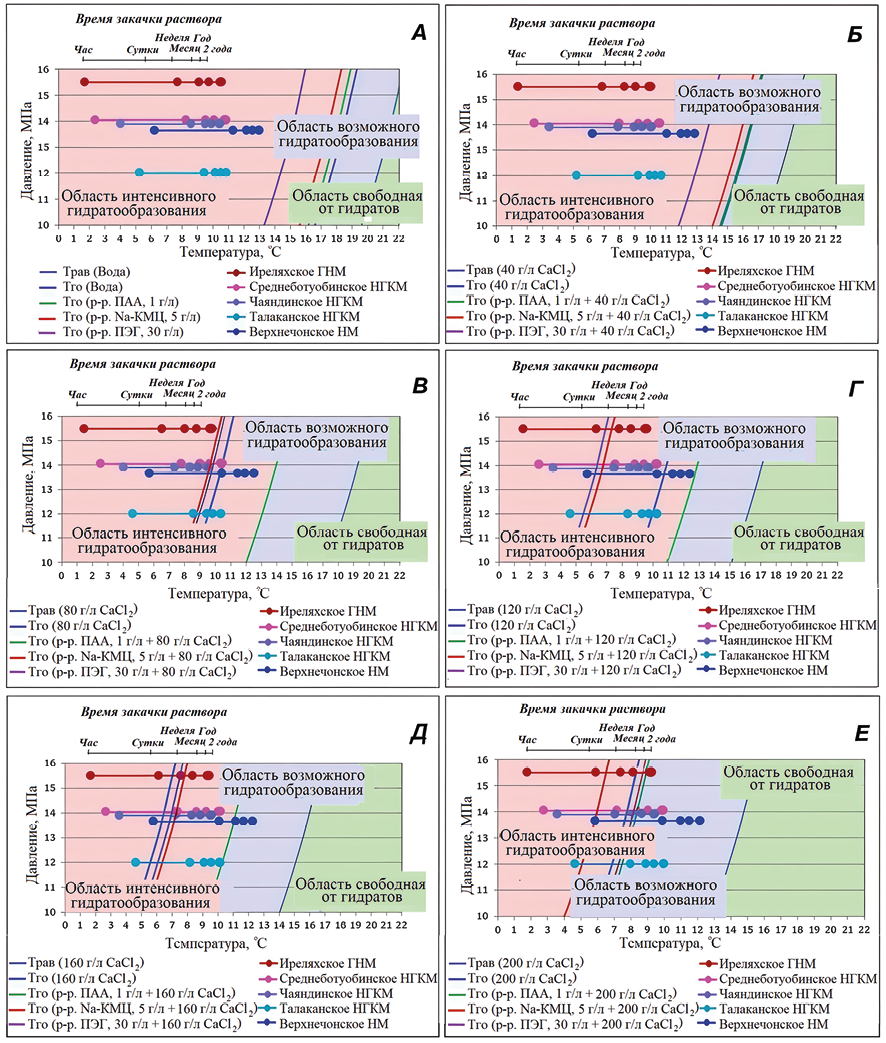

Рис. 3. Термобарические условия гидратообразования в зависимости от температуры, продолжительности закачки и концентрации раствора, где А – растворы полимеров, Б–Е – смесь растворов полимеров с раствором CaCl2 (общая минерализация смеси равнялась Б – 40 г/л, В – 80 г/л, Г – 120 г/л, Д – 160 г/л и Е – 200 г/л) Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Ранее, в работах [20, 21] были изучены степени переохлаждения при образовании гидратов природного газа в песчаных образцах, насыщенных водой, растворами полимеров и их смесями с раствором хлорида кальция и нефтью, а также были определены условия, при которых происходила нуклеация частиц гидрата (Тго) во всех исследуемых системах. И на основе этих данных были получены зависимости температур образования гидратов, равновесных температур гидратообразования и температур закачиваемого раствора в призабойной зоне от давления и продолжительности закачки растворов (рис. 3).

На рис. 3 показано, что условия начала образования гидратов и равновесные условия их образования делят область построения графика на три части: левее кривой образования гидратов находится область интенсивного гидратообразования, между кривыми образования гидратов и их равновесными условиями – область возможного образования гидратов, а правее кривой равновесных условий –свободная от гидратов область.

Установлено, что с увеличением продолжительности закачки растворов происходит рост температуры закачиваемых растворов в призабойной зоне нагнетательных скважин (рис. 3, А).

Показано, что температуры закачиваемых растворов при пластовом давлении для всех рассматриваемых месторождений находятся в области стабильности гидратов природного газа вне зависимости от продолжительности их закачки. При этом термобарические условия, соответствующие первому часу закачки воды, находятся в области интенсивного образования гидратов для всех рассматриваемых месторождений нефти. Более продолжительная закачка водного раствора приводит к повышению температуры в призабойной зоне скважины, что смещает термобарические условия в область возможного образования гидратов. Условия образования гидратов из растворов полимеров расположены в области более высокой температуры относительно кривой образования гидратов из воды, что характеризует их как промоторов гидратообразования.

Раствором с наиболее выраженными промотирующими свойствами в данном случае является раствор ПАА (1 г/л), где в область интенсивного гидратообразования попадают термобарические условия, характерные для времени закачки этого раствора в течение месяца на Иреляхском ГНМ, недели – на Среднеботуобинском НГКМ, дня – на Чаяндинском НГКМ, и в течение часа – на Талаканском НГКМ и Верхнечонском НМ. При этом на начальном этапе воздействия на пласт вероятность образования газогидратов возрастает в ряду: вода – р-р Na-КМЦ (5 г/л) – р-р ПЭГ (30 г/л) – р-р ПАА (1 г/л).

Расчет условий образования гидратов природного газа в растворах хлорида кальция в диапазоне концентраций от 40 до 200 г/л (рис. 3, Б–Е), а также в их смесях с растворами полимеров с аналогичным содержанием соли показал, что с ростом концентрации соли происходит смещение условий гидратообразования и равновесных условий по температурной шкале в область низких температур, при незначительном снижении температур закачиваемых растворов, что приводит к смещению термобарических условий в призабойной зоне нагнетательных скважин из области интенсивного гидратообразования в область возможного образования гидратов для всех рассмотренных систем, что не устраняет риски образования гидратов в призабойной зоне.

Внесение в систему с Na-КМЦ соли приводит к смещению условий гидратообразования в область высоких температур на 1,6 °С, что можно объяснить увеличением вязкости раствора при взаимодействии с солью в результате образования в этой среде кальциевой соли карбоксиметилцеллюлозы. Дальнейшее увеличение концентрации соли в системе приводит к возвращению условий гидратообразования в область низких температур.

Таким образом, показано, что добавление соли в реакционную систему приводит к снижению вероятности образования гидратов в призабойной зоне нагнетательных скважин за счет смещения термобарических условий из области интенсивного гидратообразования в область их возможного образования, кроме системы с растворами Na-КМЦ, где при минимальном рассмотренном содержании соли происходит смещение условий гидратообразования в область высоких температур на 1,6 °С, что указывает на промотирующие свойства соли в этой системе при ее низких концентрациях. В других рассмотренных системах такого эффекта не наблюдалось.

Далее были рассчитаны температуры добываемой нефти на устье добывающих скважин. Расчет проводился так же как и для закачки растворов вытеснения в пласт по формуле Намиота, однако исходные данные для расчета были изменены, так как при расчете учитывалось противоположное изменение температуры с глубиной при подъеме жидкости за счет изменения знака геотермического градиента (табл. 2).

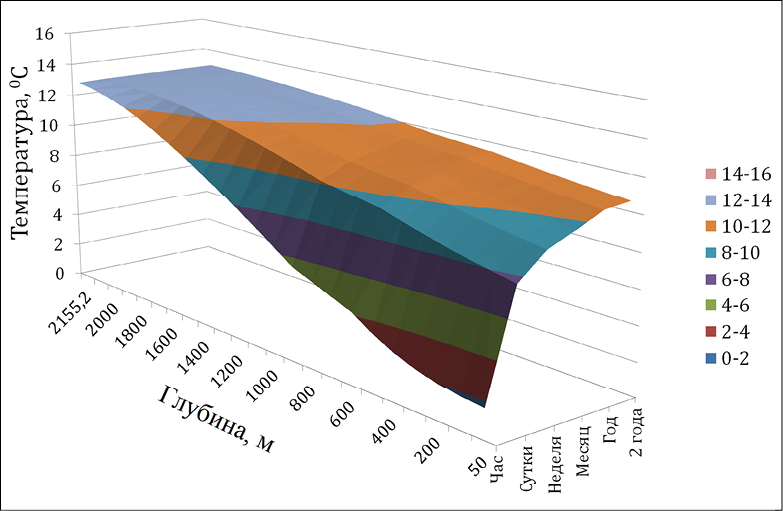

Показано, что при продвижении к поверхности температура добываемой ВНЭ снижается (рис. 4). При этом, по мере снижения мощности ММП в ряду рассматриваемых месторождений и с ростом продолжительности непрерывной добычи нефти из скважины, температура добываемой нефти на устье добывающих скважин увеличивается.

Рис. 4. Характерная зависимость температуры добываемой ВНЭ на устье добывающей скважины от глубины и продолжительности закачки на примере Иреляхского ГНМ Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Также на температуру добываемой жидкости на устье скважины влияет продолжительность непрерывной добычи. Так, например, в первые часы добычи жидкости на Иреляхском ГНМ (рис. 4), где мощность ММП достигает 700 м, температура добываемой жидкости снижается до 1,7 ºС, через сутки температура составляет 7,7 ºС, через неделю – 9,1 ºС, через месяц – 9,7 ºС, через год – 10,4 ºС и через 2 года – 10,6 ºС.

Установлено, что температура добываемой жидкости на 7,1–4,5 °С ниже, чем температура закачиваемого в пласт раствора, где с увеличением мощности ММП разница температур увеличивается. Вследствие чего можно предположить, что вероятность образования гидратов при добыче нефти выше, чем при закачке растворов в пласт.

Для определения возможности образования гидратов природного газа на устье добывающих скважин при добыче нефти, по полученным данным степени переохлаждения систем «природный газ – вода / раствор полимера – песок – нефть» и «природный газ – вода / раствор полимера – песок – раствор хлорида кальция – нефть» [21] были построены зависимости температур гидратообразования, равновесных температур гидратообразования и температур добываемой ВНЭ на устье скважины от давления и продолжительности добычи (рис. 5). Давление на устье скважины принималось равным пластовому.

Видно, что при добыче жидкости, состоящей из ВНЭ с соотношением массовых частей нефти к воде (растворам полимеров) равным 20/80, термобарические условия на устье скважины находятся в области интенсивного образования гидратов. При этом растворы полимеров в смеси с нефтью проявляют свойства кинетического ингибитора, так как их кривые образования гидратов находятся в области низких температур относительно кривой образования гидратов в ВНЭ, полученной из воды.

При добавлении в исследуемые системы хлорида кальция происходит смещение условий гидратообразования и равновесных условий в область низких температур, однако увеличение концентрации соли до 200 г/л приводит к переходу термобарических условий на устье скважин в область вероятного образования гидратов при продолжительности непрерывной добычи более суток для Талаканского и Верхнечонского месторождений, более недели для Чаяндинского и Среднеботуобинского НГКМ и более месяца для Иреляхского ГНМ. При этом с ростом концентрации соли растворы ПАА выступают в роли промоторов, а растворы Na-КМЦ и ПЭГ – ингибиторов гидратообразования.

Рис. 5. Термобарические условия гидратообразования в зависимости от температуры, продолжительности добычи и концентрации раствора, где А – растворы полимеров, Б–Е – смесь растворов полимеров с раствором CaCl2 (общая минерализация смеси равнялась Б – 40 г/л, В – 80 г/л, Г – 120 г/л, Д – 160 г/л и Е – 200 г/л) Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Таким образом, показано, что при добыче нефти в виде ВНЭ риски образования гидратов природного газа на устье добывающих скважин выше, чем при закачке полимерных растворов в пласт, несмотря на то, что нефть является сильным кинетическим ингибитором образования гидратов природного газа.

Заключение

Изучение температур закачиваемых растворов и добываемой жидкости в призабойной зоне нагнетательных и на устье добывающих скважин показало, что температура в первую очередь зависит от мощности ММП и времени воздействия, где с увеличением мощности ММП и уменьшением времени воздействия, температура растворов снижается. При этом температура добываемой жидкости на 4,5–7,1 ºС ниже, чем температура закачиваемого в пласт раствора, что увеличивает вероятность образования газогидратов. Наличие соли в добываемой жидкости смещает условия образования гидратов в область низких температур, однако даже при минерализации добываемой жидкости равной 200 г/л термобарические условия на устье скважины в начале процесса добычи соответствуют условиям интенсивного образования гидратов.

Таким образом, на нефтяных месторождениях восточной части Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области, расположенных в зоне распространения ММП, необходимо применять ингибиторы гидратообразования на начальных этапах закачки растворов в пласт и проводить противогидратные мероприятия при добыче нефти.