Важнейшими факторами, определяющими состав, структуру и динамику лиственничных лесов криолитозоны являются засушливость климата, наличие многолетней мерзлоты, периодически воздействующие на леса пожары [1–6].

Важным лимитирующим лесообразовательный процесс фактором в лиственничниках большей части Якутии является обеспеченность почвы влагой. Ее недостаток отражается в меньшем количестве подроста под древостоями в сухих типах леса. К тому же в пределах одного типа леса под более сомкнутыми древостоями малочисленен или зачастую отсутствует подрост старших высотных (возрастных) групп, что указывает на большую напряженность в первом случае корневой конкуренции.

Результаты исследования и их обсуждение

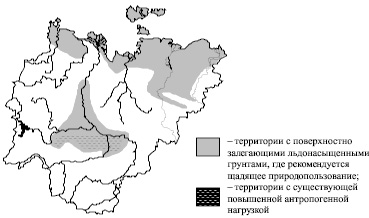

Одним из основных факторов, влияющих на формирование состава и структуры лиственничных лесов региона, включая направление и характер динамики лесной растительности, является мерзлотный режим почвогрунтов, в частности глубина сезонного протаивания почвы. Стабилизирующая роль леса особенно важна для уязвимых к воздействию ландшафтов. Среди них территории, где под лесной растительностью распространен так называемый ледовый комплекс. Основываясь на данных пространственного распространения многолетней мерзлоты [7], выделены районы, в которых растительность играет особо важную роль в стабилизации мерзлотных ландшафтов (рис. 1). В связи с этим предлагается в перечне защитных свойств лесов выделить функцию по сбережению мерзлоты [5].

При большом количестве сохраненного предварительного подроста или массовом появлении самосева лиственницы лесовосстановление на нарушенных территориях в лиственничниках в большинстве случаев не вызывает сомнения. Направление и ход лесообразовательного процесса резко изменяются при возможных проявлениях термокарста. Характер и интенсивность экзогенных факторов в условиях некатастрофического развития криогенных процессов влияют на ход развития постантропогенной растительности главным образом на начальных этапах сукцессионного процесса. Для лиственничников Якутии в основном характерны коротковосстановительные (без смены основной породы) сукцессии. Формирование березняков, устойчивых, по крайней мере, в течение одного поколения березы, происходит редко.

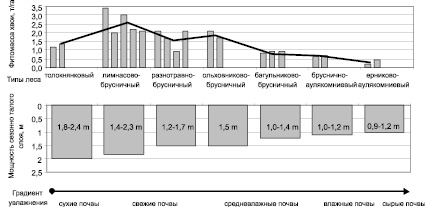

Лиственничные леса Якутии характеризуются относительно невысокой производительностью. В брусничных лиственничниках Центральной Якутии надземная фитомасса древостоя в спелом и перестойном возрасте колеблется в пределах 700–1500 ц/га. Доля стволовой части и кроны в общей фитомассе молодняков составляет соответственно 65–70 и 16–18 %, средневозрастных древостоев – 80–90 и 5–11 %, приспевающих – 90 и 6 %, в спелых – 91–94 и 3,5–6,5 %, перестойных – 88–93 и 7–10 %. Фитомасса хвои практически остается неизменной – 17–24 ц/га и не зависит от возраста насаждения, являясь практически постоянной величиной,

Рис. 1. Схема распространения экосистем, выполняющих мерзлотозащитные функции

Биомасса хвои зависит от глубины сезонно-талого слоя (рис. 2). В условиях среднетаежной Якутии каждые 10 см увеличения мощности сезонно талого слоя увеличивают фитомассу хвои на 0,22–0,23 т/га.

Рис. 2. Фитомасса хвои и мощность сезонно талого слоя в различных типах лиственничников Центральной Якутии

Региональной особенностью лиственничных лесов является их адаптация к засушливому климату и периодическому воздействию огневого фактора [3]. Примерно каждые 14–23 года лиственничные леса подвергаются воздействию огневого фактора. В связи с этим, наряду с понятием пирофитности вида, можно говорить о пирофильности сообществ, формируемых этой породой, как об эволюционно обусловленном адаптационном потенциале того или иного типа леса существовать в условиях постоянного воздействия лесных пожаров. Пирофильность брусничных лиственничников выражается в упрощенности вертикальной структуры древостоев (относительная редкостойность, преимущественная одноярусность древостоев, отсутствие подлеска), составом живого напочвенного покрова (преимущественно монодоминантный состав, преобладание в травяно-кустарничковом покрове более огнестойких брусники и толокнянки), благоприятной трансформацией гидроклиматических условий после пожара (тепловая мелиорация, улучшение условий влагообеспеченности за счет подтаивания мерзлоты) и т.д.

В настоящее время нарушенные земли (вырубки, гари, техногенные образования и пр.) в большинстве своем оставляются на естественное самовосстановление. Очевидно, что в отдельных случаях следует предусматривать проведение специальных мер содействия, посев семян, другие лесокультурные мероприятия и уход за насаждениями. Следует уделить особое внимание проблеме рекультивации техногенно нарушенных земель.

Выводы

В этой связи приоритетными задачами являются разработка региональных научно обоснованных мер содействия естественному возобновлению лесов, создания лесных культур, лесохозяйственной рекультивации нарушенных земель, меры ухода за лесом, поддержания санитарного состояния лесов.

Библиографическая ссылка

Исаев А.П. УСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕСОВ КРИОЛИТОЗОНЫ К АНТРОПОГЕННЫМ ФАКТОРАМ // Успехи современного естествознания. 2012. № 11-1. С. 41-43;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=31022 (дата обращения: 28.12.2025).