Плагиограниты имеют важное металлогеническое значение. Постранственно и парагенетически с плагиогранитоидами часто связаны различные полезные ископаемые, среди которых главное значение имеют золото-черносланцевые, золото-сульфидно-кварцевые, жильные медно-сульфидные [3, 5]. В Салаирском кряже распространены разновозрастные плагиогранитоиды: раннеордовикские (?) и средне-поздекарбоновые (?). Цель исследования – изучение петрологии позднего для Салаира выдрихинского тоналит-плагиогранитного комплекса.

Петрология плагиогранитоидов выдрихинского комплеса

К выдрихинскому комплексу отнесены гранитоиды натриевой серии в пределах Улантовского и Коуракского плутонов, а также Елбанского массива. К этому комплексу отнесены также Федосеевский, Еловский, Никольский интрузивы и многочисленные мелкие тела в юго-восточной части Выдрихинского ареала Салаирского кряжа. Комплекс назван В.Л. Хомичевым в 1998 г. по одноименному полихронному плутону, расположенному к юго-востоку от с. Петени на р. Берди. В области тектонического сочленения Северного Салаира и Кузбасса по Салаирско-Кузнецкому глубинному разлому на современном эрозионном срезе картируются два купола-плутона – Улантовский (80 км2), расположенный южнее с. Лебедево и Коуракский (120 км2) – к югу от с. Коурак, являющиеся частями единого скрытого полифациального и полихронного гранитного плутона.

В составе Улантовского и Коуракского плутонов наблюдаются две разновозрастные породные группы – диорит-тоналитовая и гранит-лейкогранитовая, выделяемые в самостоятельные мезоабиссальные плутонические комплексы – выдрихинский кварц-диорит-тоналитовый средне-позднекарбоновый и жерновский монцонит-граносиенит-гранит-лейко- гранитный пермо-триасовый. Преимущественно северо-восточная и юго-западная части Улантовского плутона сложены кварцевыми диоритами, тоналитами, плагиогранитами и относительно редко габбро-диоритами и габбро. Породами этой группы сложена и северо-западная часть Коуракского плутона.

Габбро – породы темного зелено-серого цвета, массивные, средне-крупнозернистые, с габбровой или офитовой микроструктурой. Сложены лабрадором (50-60 %), авгитом (40-50 %), отмечаются единичные крупные кристаллы ильменита. Пироксен замещается уралитом, по плагиоклазу развивается игольчатый актинолит.

В более распространенных промежуточных габбро-диоритах отмечается призматическизернистая, переходная к офитовой, микроструктура. Их состав: андезит (60-70 %), авгит (10-25 %), буровая роговая обманка (10-15 %), биотит (3-5 %), единичные зерна кварца. Акцессорные – магнетит и апатит.

Диориты характеризуются более темной окраской, порфировидностью, призматически-зернистой структурой. Они сложены олигоклаз-андезином (50-70 %), буровато-зеленой роговой обманкой (30-35 %) и биотитом (до 10 %), с примесью кварца (1-3 %). Из акцессорных минералов отмечаются сфен, магнетит, циркон, монацит, гранат, из вторичных характерен пренит.

Тоналиты – обычно крупнозернистые, зеленовато-серые, серые массивные породы с гипидиоморфнозернистой структурой. Сложены они олигоклаз-андезином (50-60 %), кварцем (20-30 %), ортоклазом (2-5 %), биотитом и роговой обманкой (10-20 %). Акцессорные минералы представлены магнетитом, рутилом, сфеном, апатитом и цирконом.

Кварцевые диориты являются промежуточными по составу породами между тоналитами и диоритами.

Плагиограниты – крупнозернистые породы, сложенные олигоклазом (65-70 %), кварцем (20-25 %), биотитом (7-15 %), среди акцессорных отмечаются магнетит, ильменит, апатит и циркон. Гранитоиды относятся к известково-щелочной серии и отличаются повышенной глиноземистостью.

Елбанский гранитоидный массив (13 км2) расположен в непосредственной близости от д. Елбань к востоку от нее. Центральная часть массива сложена биотит-роговообманковыми тоналитами и плагиогранитами. Эндоконтактовая зона и купольная часть сложены диоритами и кварцевыми диоритами, постепенно сменяющимися тоналитами. Эрозионный срез неглубокий.

Нижняя возрастная граница выдрихинского комплекса определяется метаморфизацией живетских отложений кварцевыми диоритами Улантовского плутона в районе бывшей д. Желтоногино.

Для кварцевых диоритов Улантовского плутона получена Rb-Sr изохрона по валу, полевым шпатам, амфиболу и биотиту. Возраст составил 423±8.4 млн. лет. По амфиболу из той же пробы кварцевых диоритов определен Ar-Ar возраст 411.7±4.7 млн. лет. Эти даты соответствуют позднему силуру и раннему девону и не согласуются с геологическими данными. Для гранитоидов Елбанского массива изохронным Rb-Sr методом установлена дата 259±5 млн. лет; Ar-Ar методом по амфиболу 273±4 млн. лет. К-Ar датировки по валу составляют 286-243 млн. лет. Эти датировки дают большой разброс возрастов – от среднего карбона до среднего триаса. По отчетливо выраженному натриевому типу щелочности плагиогранитоиды выдрихинского комплекса хорошо сопоставляются с аналогичными образованиями волчихинского габбро-плагиогранодиорит-гранитного комплекса Рудного Алтая. На основе корреляции с последним, с учетом рвущих взаимоотношений с нижнекаменноугольными отложениями возраст гранитоидов выдрихинского комплекса условно принимается средне-позднекарбоновым (?), но возможен и более молодой-позднепермско-раннетриасовый.

Дайковые породы, связанные с выдрихинским комплексом, включают: тоналиты, плагиогранит-порфиры, диоритовые порфириты, спессартиты, керсантиты и размещаются как вблизи массивов, так и на значительном удалении.

В скарнах в контакте Выдрихинского массива наблюдаются кварцевые жилы с вольфрам-висмутовой минерализацией. На северном погружении Елбанского массива выявлены геохимические аномалии золота. Севернее с. Бажинского в изменённых плагиогранит-порфирах установлены геохимические аномалии золота, вольфрама, молибдена, висмута с рудной специализацией.

Химические составы пород выдрихинского комплекса приведены в таблице.

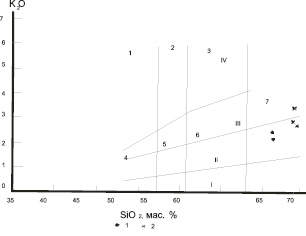

Cоотношение K2O – SiO2 позволяет относить породные типы анализируемых гранитоидов к известково-щелочной серии пород (рис. 1). И лишь один плагиогранит выдрихинского комплекса попадет в поле высоко-калиевой известково-щелочной серии и в поле высоко-калиевого дацита по [10].

Химические составы пород выдрихинского комплекса

|

Оксиды. Масс. %, элементы, г/т |

Тоналит |

Тоналит |

Плагиогранит |

Плагиогранит |

Плагиогранит |

|

SiO2 |

65,97 |

65,99 |

68,11 |

67,21 |

68,19 |

|

TiO2 |

0,48 |

0,46 |

0,41 |

0,40 |

0,44 |

|

Al2O3 |

15,19 |

15,2 |

15,14 |

15,25 |

15,08 |

|

Fe2O3t |

4,25 |

4,22 |

3,3 |

3,5 |

3,4 |

|

MnO |

0,07 |

0,07 |

0,07 |

0,06 |

0,06 |

|

MgO |

3,56 |

3,46 |

1,98 |

1,95 |

1,99 |

|

CaO |

4,21 |

4,25 |

2,90 |

2,8 0 |

2,77 |

|

Na2O |

3,74 |

3,81 |

4,11 |

4,21 |

4,33 |

|

K2O |

2,1 |

2,03 |

3,2 |

2,2 |

2,1 |

|

P2O5 |

0,2 |

0,2 |

0,13 |

0,11 |

0,10 |

|

Cr |

3,1 |

5,1 |

7,7 |

7,9 |

8,7 |

|

Y |

8,8 |

7,8 |

7,2 |

8,2 |

9,1 |

|

Yb |

1,0 |

1,1 |

0,6 |

0,7 |

0,5 |

|

Rb |

43,1 |

43,9 |

88,5 |

98,1 |

78,3 |

|

Sr |

505 |

515 |

920 |

930 |

925 |

|

Sc |

3,7 |

3,8 |

6,7 |

5,7 |

6,1 |

|

Cu |

12 |

15 |

48 |

38 |

25 |

|

Zn |

94 |

98 |

125 |

112 |

129 |

|

Cs |

0,6 |

0,5 |

3,8 |

3,5 |

3,3 |

|

Sr/Y |

57,4 |

66,0 |

127,8 |

113,4 |

101,6 |

Примечание. Анализы выполнены в Лаборатории Западно-Сибирского Испытательного Центра (г. Новокузнецк). Fe2O3t – не разделённое общее железо (FeO+Fe2O3).

Рис. 1. Диаграмма K2O – SiO2 для пород выдрихинского комплексов Салаира. Поля пород: 1 – абсарокит; 2 – шошонит; 3 – банакит; 4 – высоко-К базальт; 5 – высоко-К андезибазальт; 6 – высоко-калиевый андезит; 7 – высоко-К дацит по [10]. Cерии пород: I – толеитовая; II – известково-щелочная; III – высоко-К известково-щелочная; IV – шошонитовая. Породы выдрихинского комплеса: 1 – тоналиты, 2 – плагиограниты

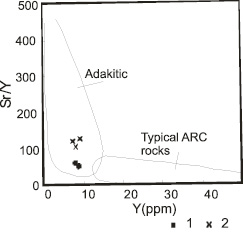

На диаграмме Sr/Y – Y породы анализируемого комплекса попадают в поле адакитов (рис. 2).

Поля на диаграмме по [7]: Adakitic – Адакиты, Typical ARC rocks – породы типичных андезитов, риолитов, дацитов вулканических дуг. Породы выдрихинского комплекса: 1 – тоналиты, 2 – плагиограниты.

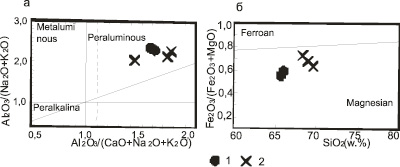

На диаграмме Al2O3/(Na2O+K2O) – Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) породы выдрихинского комплекса занимают поле пералюминиевых разностей, сильно пересыщенных глинозёмом (рис. 3, а).

Рис. 2. Диаграмма Sr/Y – Y по [7] для пород новолушниковского и выдрихинского комплексов Салаира

Рис. 3: а – диаграмма Al2O3/(N2O+K2O) – Al2O3/(N2O+K2O+CaO); б –диаграмма SiO2 – Fe2O3/(Fe2O3+MgO) для пород выдрихинского комплекса. Остальные условные как на рис. 1

Соотношение Fe2O3 /(Fe2O3 + MgO) – SiO2 позволяет относить породы анализируемых гранитоидов к магнезиальному типу, в которых магний преобладает над железом (рис. 3, б).

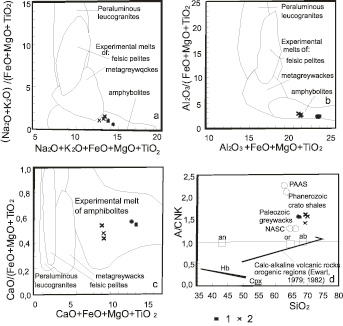

На диаграммах по экспериментальному плавлению различных пород породы выдрихинского комплекса попадают в поле плавления амфиболитов (рис. 4, а).

Рис. 4. Экспериментальные диаграммы: a, b, c – диаграммы композиционных экспериментальных расплавов из плавления фельзических пелитов (мусовитовых сланцев), метаграувакк и амфиболитов для пород выдрихинского комплекса; d – диаграмма SiO2 – A/CNK) для пород выдрихинского комплекса. Тренд известково-щелочного фракционирования вулканических пород орогенных регионов, по [8, 9]. A – Al2O3, CNK – сумма CaO, Na2O, K2O. Остальные условные те же, что на рис. 1

Ультракислые породы выдрихинского комплекса располагаются на максимуме степени известково-щелочного фракционирования ортоклаза и альбита (рис. 4, d). Экспериментально установлено, что этой ситуации могут отвечать: уменьшение щёлочности в процессе взаимодействия вода-породы или небольшая степень ассимиляции пелитов, которые и будут легко увеличивать показатель A/СNK. Вероятно, именно ассимиляция пелитов и имела место для генерации конечных дифференциатов выдрихинского комплекса – плагиогранит-порфиров. Плагиограниты на этой диаграмме близки к составам палеозойских кратонных сланцев.

Интерпретация результатов. Приведенные материалы по адакитовым гранитоидам выдрихинского комплекса показывают некоторую близость к аналогичным гранитоидам Рудного Алтая [6], Сумсунурского батолита Восточного Саяна [4]. Данные по адакитовым гранитоидам выдрихинского комплекса позволяют склониться к комбинированному механизму их генерации. Ближе всего комбинация комплексной модели возрастающего плавления субдуцирующего слэба океанической коры под Салаирское складчато-глыбово-надвиоговое сооруженение, в котором отмечается переход от процесса дегидратации слэба к частичному плавлению гранатовых амфиболитов и значительной роли метасоматизирующих флюидов мантийного клина в формировании адакитовых гранитоидов. Такими флюидами могли быть трансмагматические флюиды, участвовавшие в генерации поздних фаз становления глубинных магматических очагов в виде дайковых образований, подтоку более восстановленных флюидов, игравших важную роль в формировании наиболее концентрированного и масштабного оруденения [1], как это имело место при генерации золото-черносланцевого месторождения Бакырчик в Восточном Казахстане [5]. На последнем этапе формирования плагиогранитов выдрихинского комплекса имела место контаминация высокоглинозёмистого корового материала. Необходимым условием генерации плагигранитоидов пералюминиевого типа, к которым относятся адакитовые гранитоиды выдрихинского комплекса, служит высокое давление (больше или равное 10-12 кбар) и равновесие расплава с гранатсодержащим реститом [2].

Заключение

Плагиогранитоиды выдрихинского комплекса Салаира имеют по комплексу признаков близость к адакитовым гранитоидам, формировавшимся при переходе от дегидратационного плавления материала слэба к частичному плавлению амфиболитового субстрата в равновесии с гранатсодержащим реститом и участия трансмагматических флюидов мантийного генезиса. Выявляется контаминация высокоглинозёмистого материала коры. С гранитоидами комплекса возможно выявление эндогенного оруденения промышленных масштабов золота.

Библиографическая ссылка

Гусев А.И. ПЕТРОЛОГИЯ ПЛАГИОГРАНИТОИДОВ ВЫДРИХИНСКОГО КОМПЛЕКСА САЛАИРА // Успехи современного естествознания. 2014. № 2. С. 65-70;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=33229 (дата обращения: 26.02.2026).