«Глобальное бремя и угроза неинфекционных заболеваний – это один из основных вызовов развитию в XXI веке, который подрывает социально-экономическое развитие во всем мире и ставит под угрозу достижение согласованных на международном уровне целей в области развития…» – записано в политической декларации совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, принятой резолюцией 66/2 Генеральной Ассамблеи от 19 сентября 2011 года [1].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила перед мировым сообществом цель – охрана и укрепление здоровья населения за счет «обеспечения ориентиров для развития устойчивых действий на общинном, национальном и глобальном уровнях, которые, взятые воедино, приведут к сокращению показателей заболеваемости и смертности, связанных с нездоровым рационом питания и недостаточной физической активностью», что отмечено в Глобальной стратегии ВОЗ в области рациона питания, физической активности и здоровья [1, 15]. При этом определены основные задачи, в том числе «сокращение факторов риска неинфекционных болезней в результате нездорового рациона питания и недостаточной физической активности за счет решительных действий в области общественного здравоохранения, а также мер по укреплению здоровья и профилактике болезней; расширение общего осознания и понимания роли рациона питания и физической активности как детерминантов здоровья населения и положительного потенциала профилактических мероприятий» и ряд других [3]. Все это претворяется в жизнь в нашей стране и на законодательном, и на исполнительном уровне [2, 4-6,8].

Создание целой сети Центров здоровья в нашей стране – одно из ключевых мер по реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации [4]. Центры здоровья «рассчитаны на здорового человека, повышая уровень его знаний, информированности и практических навыков по ведению здорового образа жизни», их работа «направлена на развитие у населения приверженности к лечению заболеваний, соблюдению рекомендаций врача для повышения качества жизни, продления жизни, сохранения и восстановления трудоспособности и активного долголетия» [2, 7, 10, 11].

В 2012 году приказом Министерства здравоохранения РФ N 1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» [4] определены цели диспансеризации: 1) раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения РФ основных ФР их развития (повышенный уровень АД, повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая ФА, избыточная масса тела или ожирение), 2) определение группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными ХНИЗ – и (или) факторами риска их развития, с иными заболеваниями (состояниями), для здоровых граждан;

3) проведение краткого профилактического консультирования граждан с выявленными ХНИЗ – и (или) факторами риска их развития, здоровых граждан, индивидуального углубленного профилактического консультирования и группового профилактического консультирования (школ пациента) граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском; 4) определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными ХНИЗ, иными заболеваниями (состояниями), с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском.

Цель исследования – изучение, оценка и анализ некоторых особенностей результатов проведения диспансеризации в первичном звене здравоохранения Воронежской области в 2013 году.

Материалы и методы исследования

Нами были проанализированы статистические отчетные данные итогов и результатов проведения диспансеризации населения различных возрастных групп в первичном звене здравоохранения Воронежской области в 2013 году. Всего обследовано 380 157 пациентов, из них 172 178 мужчин, 207 979 женщин. В настоящем исследовании использовались клинические данные и методы исследования, анкетированный опрос, статистические отчетные формы, статистические методы исследования. Анкетированный опрос, проводимый в ходе проведения диспансеризации в первичном звене здравоохранения Воронежской области, осуществлялся по специально разработанной анкете, заполняемой пациентами. Анкета включала 10 вопросов с различными вариантами ответов. Полученные данные обрабатывали статистически с помощью программ «Microsoft Excel» 5.0 и «Statistica» 6.0 for Windows.

Результаты исследования

и их обсуждение

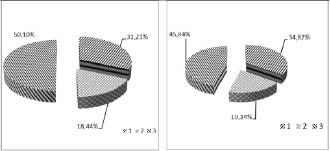

Согласно полученным данным по итогам диспансеризации населения распределение по группам здоровья по гендерным признакам тмело некоторые особенности., Так, среди мужского населения первая группа здоровья была установлена у 34,82 % обследованных, вторая – у 19,34 %, третья – у 45,84 % (рис. 1.А), а среди женского населения 50,1 % – установлена третья группа здоровья и лишь 31,21 % и 18,44 % (соответственно) первая и вторая группы здоровья (рис. 1.Б).

А Б

Рис. 1. Особенности распределения по группам здоровья мужского (А) и женского (Б) населения:

1 – первая группа здоровья, 2 – вторая группа здоровья, 3 – третья группа здоровья

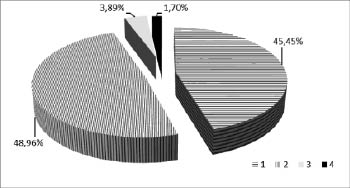

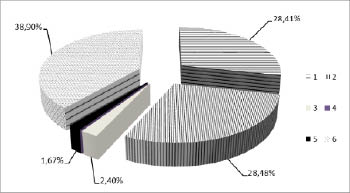

Оценка структуры населения, прошедшего диспансеризацию, показала, что около поливины из них (48,96 %) – работающие граждане, неработающих – 45,45 %, обучающихся в образовательных учреждениях – около 4 % (рис. 2). При анализе структуры направления населения по итогам диспансеризации выявлено, что по 28 % из числа прошедших диспансеризацию (соответственно) были направлены на лечение и диспансерное наблюдение, 38,9 % направлены на дополнительное диагностическое обследование (для уточнения диагноза), 2,4 % направлены для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной медициской помощи, 1,67 % направлены на санаторно-курортное лечение (рис. 3).

Рис. 2. Структура населения, прошедшего диспансеризацию:

1 – работающие граждане, 2- неработающие граждане, 3 – обучающиеся в образовательных организациях по очной форме, 4 – инвалиды Великой Отечественной войны

Рис. 3. Структура направления по итогам диспансеризации населения:

1 – установлено диспансерное наблюдение, 2 – назначено лечение, 3 – направлено на дополнительное диагностическое исследование, не входящее в объем диспансеризации,

4 – направлено для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 5 – направлено на санаторно-курортное лечение

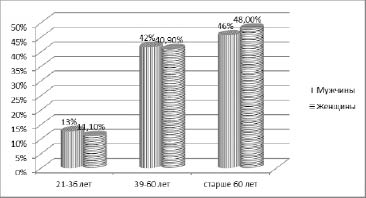

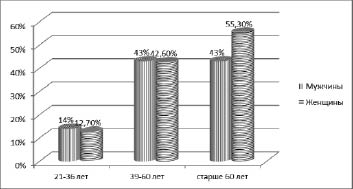

Структура пациентов, направленных на лечение и подлежащих диспансерному наблюдению, по гендерным и возрастным особенностям представлена на рис. 4 и рис. 5.

Рис. 4. Структура контингента пациентов, которым назначено лечение

Рис. 5. Структура контингента пациентов, которым установлено диспансерное наблюдение

Согласно статистической обработке данных, полученных в ходе анкетированного опроса, 41 % пациентов рассматривают цели диспансеризации как «выявление всех имеющихся заболеваний», 30 % – как «выявление факторов риска». 95 % пациентов удовлетворены организацией и результатами диспансеризации, что является, безусловно, важнейшей позитивной позицией. У 98 % пациентов в ходе диспансеризации проведено профилактическое консультированное. 93 % и 94 % пациентов (соответственно) намерены выполнять врачебные предписания и вести здоровый образ жизни, что свидетельствуют о высокой мотивации пациентов к сохранению своего здоровья.

Повышение мотивации населения на здоровье, на ответственное отношение к собственному здоровью должно проводиться не только при проведении диспансеризации, но и на всех этапах и уровнях оказания медицинской помощи населению, и в том числе в первичном звене здравоохранения, в Центрах здоровья, отделениях и кабинетах медицинской профилактики. А результаты такой работы свидетельствует об эффективности мероприятий первичной, вторичной и третичной профилактики, в том числе психологического консультирования и работы Школ здоровья [8, 9, 12, 13,1 4].

Заключение

Таким образом, при анализе выявлены определенные гендерные и возрастные особенности итогов и результатов проведенной диспансеризации населения в первичном звене здравоохранения Воронежской области. Полученные данные позволяют предположить, что всеобщая диспансеризация способна оптимизировать комплекс профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий в отношении пациентов всех возрастных, социальных и нозологических групп, работу врача общей практики и участкового терапевта по оказанию первичной медико-санитарной помощи населению, организацию и качество медицинской помощи на всех этапах и уровнях системы отечественного здравоохранения. В результате диспансеризации, профилактических осмотров и динамического диспансерного наблюдения должно произойти на отдельных территориальных участках и в целом по стране увеличение количества граждан 1 группы здоровья и снижение количества пациентов с 3 группой здоровья. Это все приведет к уменьшению распространенности и смертности он неинфекционных заболеваний и улучшению демографической ситуации в стране.

Библиографическая ссылка

Зуйкова А.А., Романова М.М., Нехаенко Н.Е., Остроушко Н.И. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА // Успехи современного естествознания. 2014. № 5-2. С. 41-45;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=33919 (дата обращения: 26.12.2025).