Одними из наиболее распространенных патогенных грибов для человека являются различные виды Candida [1]. C. albicans – диморфный комменсал, который относится к условно патогенной микрофлоре [2]. Висцеральный кандидоз относится к числу оппортунистических микозов и развивается, в основном, у больных в отделениях интенсивной терапии – больных с полиэтиологичными иммунодефицитными состояниями, особенно у детей и лиц пожилого возраста. Проблема усложняется высокой адаптационной способностью этих грибов, их способностью к внутриклеточному паразитированию, отсутствием эффективных средств лечения в связи с плохой изученностью патогенеза. Актуальность проблемы обусловлена непрерывным ростом частоты этих осложнений и сохраняющейся высокой летальностью [3].

Основой патогенеза микотического воспаления является внутриклеточное персистирование микромицетов в клетках системы мононуклеарных фагоцитов [4]. Внутриклеточное паразитирование C. albicans возможно при неэффективности макрофагальных кислород-зависимых и кислород-независимых систем вакуолярного аппарата.

Поскольку антимикотическая терапия у большинства больных, страдающих висцеральными микозами, зачастую не приносит успеха и сопряжена с рисками развития осложнения – представляется полезным исследование состояния естественных механизмов антимикотической защиты реализуемых макрофагами.

Цель исследования – изучить изменения кислород-зависимых и кислород-независимых факторов защиты в легких мышей при генерализованном висцеральном кандидозе.

Материалы и методы исследования

Работа выполнена на 70 мышах-самцах линии СBA двухмесячного возраста с массой тела 20-25 г, полученных из питомника Научно-исследовательского института клинической иммунологии СО РАМН, Новосибирск.

Животных содержали в стандартных условиях со свободным доступом к воде и пище. Перед проведением эксперимента их адаптировали к условиям содержания в течение 2х недель. Исследование было проведено в соответствии с Хельсинской декларацией (1964) и его протоколы были утверждены соответствующими комитетами по этике ФГБУ НЦКЭМ СО РАМН.

В качестве инфекционного агента был выбран высокопатогенный штамм Candida albicans РКПГУ-1129/13 (НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Санкт-Петербург). Для достижения системного поражения инфицирование мышей проводили внутривенно (в хвостовую вену) в дозе 12,5⋅106 микробных тел в 0,5 мл 0,05 % водного раствора хлористого натрия (NaCl). Контролем служили двухмесячные интактные мыши-самцы линии СВА.

Объектом исследования были легкие экспериментальных животных. Образцы легких забирали через 1, 3, 7 и 10 сутки после инфицирования. Животных выводили из эксперимента путем дислокации позвонков в шейном отделе.

Образцы органов фиксировали в 10 % водном нейтральном растворе формалина, обезвоживали в серии спиртов возрастающей концентрации и ксилолах при помощи аппарата для автоматической проводки STP-120 («Microm», Германия), затем помещали в синтетическую парафиновую среду («НISTOMIX», Россия).

Для светооптического исследования срезы толщиной 3,5 мкм готовили на ротационном микротоме («Microm», Германия), окрашивали по стандартной методике гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизон (для выявления волокон соединительной ткани).

Методом иммуногистохимии (ИГХ) с использованием непрямого стрептавидин-пероксидазного комплекса с помощью специфических первичных антител к маркерам: индуцибельной NO–синтазы (iNOS) («Novocastra»), эндотелиальной NO-синтазы (eNOS) («Abcam»), Cathepsin D («DBS»), Myeloperoxidase («DBS»), Lysozyme («DBS»), TNF-α («SpringBioScience») исследовали концентрацию легочных макрофагов, экспрессирующих комплексы (антиген-антитело). Для проведения ИГХ-исследования срезы легких подвергали депарафинизации, регидратации, демаскировке антигенов в микроволновой печи мощностью 700W. Время экспозиции с первичными антителами составляло 30 мин при температуре 37°С. Затем срезы инкубировали со стрептавидин–пероксидазным комплексом, DAB–субстратом и дополнительно докрашивали гематоксилином Майера.

Срезы образцов органов изучали на микроскопе – AxioImager A1 с фотокамерой AxioCam MRc5 (Carl Zeiss, Германия). Морфометрию структурных элементов легкого осуществляли с помощью окулярной сетки на 100 точек площадью 3,52х104 мкм2 [5] и инструментов программы AxioVision (rel. 4.12). Учитывали численную плотность (Nаi) и клеточный состав гранулем и их размеры, объемную плотность (Vv) локусов с патологическими изменениями (кровоизлияния, инфильтраты и разрастание соединительной ткани), а также количество клеток, экспрессирующих исследуемые маркеры. Средние величины исследованных параметров вычисляли с использованием стандартного пакета программ «Statistica» вероятность достоверности различия сравниваемых средних величин определяли по t-критерию Стьюдента и при условии нормального распределения величин исследуемых параметров, кроме того проводили корреляционный анализ по Пирсу. Достоверными считали различия при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Генерализованный характер микотического воспаления был подтвержден наличием гранулем во внутренних органах, в частности печени, почках и легких, где наблюдали различные формы грибов.

Численная плотность гранулем в легких инфицированных животных увеличивалась с 1 по 10 сутки эксперимента в 7,8 раза, увеличивался их диаметр, по величине которого судили о размерах гранулем, к 10 суткам инфекционного процесса на 30 % (табл. 1). Эти данные позволяют сделать предположение о том, что в крови вплоть до 10 суток циркулировали бактериальные тела, поскольку с 7 по 10 сутки количество гранулем увеличилось на 72 %, а формирование гранулем происходило достаточно быстро, поскольку их размер за этот же период увеличился только на 6 %.

Таблица 1

Результаты исследования численных плотностей и диаметров гранулем в легких мышей-самцов линии СВА, инфицированных высокопатогенным штаммом C. albicans РКПГУ-1129/13 (M±m)

|

Орган |

Сроки исследования (сутки после инфицирования) |

Численная плотность гранулем, (Nai) |

Диаметр гранулем |

|

Легкие |

1 |

0,4 ± 0,1 |

15,25 ± 0,7 |

|

3 |

1,5 ± 0,1a |

16,86 ± 0,4a |

|

|

7 |

1,8 ± 0,2a |

18,76 ± 0,4a |

|

|

10 |

3,1 ± 0,2a |

19,73 ± 0,3a |

Примечание. «а» – достоверные различия величин исследованных параметров по срокам эксперимента, при р<0,05.

На протяжении всего эксперимента среди клеток гранулемы в легких мышей, инфицированных C. albicans, преобладали макрофаги, количество которых к 10 суткам увеличивалось на 50 % (табл. 2). В то время как количество лимфоцитов и нейтрофилов уменьшалось в 1,4 и 3 раза соотвественно (табл. 2). Возможно, уменьшение количества лимфоцитов связано с недостаточностью иммунного ответа и иммуносупрессорным воздействием грибов C. albicans, выделяемых ими токсинов и повышающейся цитотоксичностью [6]. Увеличивалось и количество эпителиоидных клеток в гранулемах к 10 суткам заболевания в 10,3 раза. Единичные фибробласты наблюдали в ранние периоды исследования, а к 10 суткам эксперимента их количество увеличивалось в 3,3 раза (табл. 2).

Таблица 2

Клеточный состав гранулем в легких мышей линии СВА, инфицированных высокопатогенным штаммом C. albicans РКПГУ-1129/13 (M±m)

|

Клеточный состав гранулем ( %) |

Сроки исследования (сутки после инфицирования мышей) |

|||

|

1 |

3 |

7 |

10 |

|

|

Эпителиоидные клетки |

0,4±0,3 |

0,9 ± 0,5 |

5,3 ± 1,1 a |

7,5 ± 0,9 a |

|

Макрофаги |

55,3 ± 1,1 |

60,1 ± 1,3 a |

64,5 ± 1,7 a |

68,7 ± 1,1 a |

|

Лимфоциты |

19 ± 0,9 |

17,3 ± 1,2 |

14,2 ± 1,5 a |

10,1 ± 1,1 a |

|

Нейтрофилы |

25,7 ± 1,3 |

20,8 ± 1,2 a |

13,9 ± 1,2 a |

10,3 ± 1,1 a |

|

Фибробласты |

0,7 ± 0,6 |

1,1 ± 0,4 |

2,1 ± 1,4 |

3,3 ± 1,1 |

Примечание. «а» – достоверность различий параметров по срокам, при р<0,05.

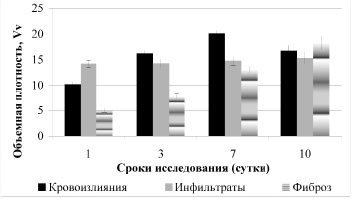

Через сутки после инфицирования мышей линии СBA в интерстиции легких регистрировали инфильтраты, преимущественно нейтрофильно-макрофагального характера, масштабы которых были неизменными с 1 по 10 сутки. Также наблюдали наличие кровоизлияний, максимальный масштаб которых был на 7 сутки исследования (в 2 раза), с дальнейшим незначительным уменьшением к 10 суткам эксперимента (рис. 1). В совокупности это свидетельствует об остром характере воспаления и является морфологическим свидетельством состояния острой дыхательной недостаточности.

Наряду с этим увеличивалась содержание волокнистой соединительной ткани в интерстиция легких с 1 по 10 сутки эксперимента в 3,5 раза (рис. 1).

Рис. 1. Объемная плотность локусов кровоизлияний, клеточных инфильтратов и фиброза в легких мышей линии СВА, инфицированных C. аlbicans

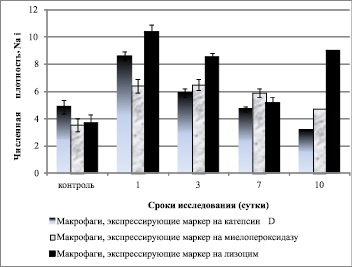

Клетки системы мононуклеарных фагоцитов – одна из первых линий противогрибковой защиты. В легких они представлены макрофагами, которые проявляют свои фунгицидные свойства за счет окислительных (NO-синтазы) и неокислительных (лизосомальные ферменты) механизмов. Раньше в противогрибковую защиту вступают лизосомальные ферменты: количество клеток, экспрессирующих cathepsin D и myeloperoxidase было максимальным в 1 сутки эксперимента. Количество макрофагов, экспрессирующих cathepsin D к 10 суткам эксперимента уменьшалось в 2,7 раза.

Рис. 2. Численная плотность легочных макрофагов, экспрессирующих маркеры лизосомальных ферментов (гидролаз) у мышей линии СВА, инфицированных C. Albicans

Количество макрофагов, экспрессирующих lysozyme уменьшалось к 7 суткам эксперимента и увеличивалось к 10 суткам (рис. 2). Однако экспрессия лизосомальных ферментов являлась недостаточной для сдерживания развития инфекции.

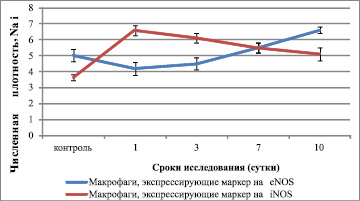

С 1 суток эксперимента, в клетках интерстиция и гранулем легких отмечали положительную реакцию с антителами к эндотелиальной и индуцибельной изоформам NO-синтаз (eNOS и iNOS). Количество макрофагов, экспрессирующих eNOS увеличивалось к 10 суткам эксперимента в 1,6 раза. Однако к 10 суткам эксперимента, по мере созревания гранулем в эпителиоидно-макрофагальные, наблюдали снижение активности iNOS на 30 % (рис. 3).

Фактически экспрессия индуцибельной изоформы вышла на плато и можно предположить, что эффекты NO носят пролонгированный характер и экспрессия обеих NO-синтаз на более поздние сутки исследования будут увеличиваться. С другой стороны, исследования последних лет показывают, что повышенная экспрессия TNF-α блокирует ген, отвечающий за экспрессию индуцибельной изоформы NO-синтазы [7].

Рис. 3. Численная плотность легочных макрофагов с экспрессией маркеров на NO-синтазы у мышей линии СВА, инфицированных Candida Albicans

Следует отметить, что эпителиоидные клетки показали крайне слабую реакцию на NO-синтазы, что может быть связано со способностью C. аlbicans блокировать фунгицидные системы макрофагов и в дальнейшем приводить к незавершенности фагоцитоза и внутриклеточной персистенции гриба в фагоцитах, способствуя диссеминации возбудителя.

Заключение

Таким образом, при инвазивных микозах на ранних стадиях инфекционного процесса происходит активация лизосомальных ферментов и системы оксида азота преимущественно в макрофагах, а их секреция на ранних этапах исследования носит защитный характер, оказывая фунгицидный эффект на C. Albicans.

По мере развития заболевания, связанного с незавершенностью фагоцитоза из-за чрезмерной секреции NO и недостаточности лизосомальных ферментов, а также диссеминации возбудителя, происходит увеличение количества гранулем, что приводит к легочной недостаточности, в связи с развитием легочного фиброза и прогрессирующих патоморфологических изменений.

Библиографическая ссылка

Ковнер А.В., Потапова О.В., Шкурупий В.А. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕГКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ЛЕГОЧНЫХ МАКРОФАГОВ ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЕ КАНДИДОЗА, ВЫЗВАННОГО CANDIDA ALBICANS // Успехи современного естествознания. 2014. № 12-4. С. 335-339;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=34607 (дата обращения: 06.02.2026).