Цитотоксические аллергические реакции (гиперчувствительность II типа)

Аллергические реакции II типа могут носить системный или локализованный характер. Цитолитические реакции имеют место при переливании несовместимых групп крови, резус-несовместимости матери и плода, лежат в основе развития ряда аутоиммунных заболеваний, в частности, аутоиммунной лейкопении, анемии, тромбоцитопении, а также трансплантационного иммунитета и других форм патологии.

При аллергических реакциях II типа индуктором аллергии является антиген клеточной мембраны.

Возможны два основных варианта подобных антигенов:

1. Антиген является структурным компонентом клеточной мембраны (антигены гистосовместимости – МНС I и МНС II, Rh-антигены эритроцитов, антигены эритроцитов системы АВО и др.);

2. Органоспецифические антигены, модифицированные под влиянием ксенобиотиков, инфекционных патогенных факторов, воздействий физической или химической природы на структуру клеток.

Антигены, индуцирующие развитие цитолитических реакций, могут иметь и внеклеточное происхождение (антигены миелина, коллагена, базальной мембраны клубочков почек).

В отличие от анафилактических реакций при ряде цитотоксических реакций антиген-аллерген персистирует в организме, выполняя роль сенсибилизирующей и разрешающей доз воздействия, т.е. вызывает выработку антител-агрессоров и вступает с ними в реакции взаимодействия на клеточном уровне. Подобный феномен имеет место при аутоиммунных заболеваниях, трансплантационном иммунитете. В тех случаях, когда аллерген является естественным компонентом мембраны клеток (групповые или Rh-антигены эритроцитов) реакции развиваются при введении в организм комплементарных антител.

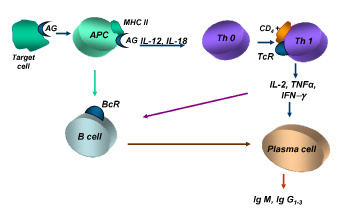

Антигенпрезентирующие клетки на фоне антигенной стимуляции обеспечивают не только экспрессию на цитоплазматических мембранах модифицированной части антигена в комплексе с белками гистосовместимости MHC II, но и интенсивную продукцию IL-12 и IL-18. Последние вызывают пролиферацию антигенчувствительного клона Th1. В свою очередь Th1 секретируют γ-интерферон, IL-2 и TNF-α, обеспечивающие переключение биосинтеза иммуноглобулинов в дифференцирующихся В-лимфоцитах с IgМ на IgG. Ответственными за развитие цитолитических реакций являются комплементсвязывающие цитолитические антитела классов IgG1, IgG2, IgG3 и IgM (рис. 1).

Рис. 1. Индукция иммунного ответа при цитотоксических реакциях

Различают три основных механизма цитолиза клеток в реакциях II типа:

• комплементзависимый цитолиз;

• антителозависимая клеточная цитотоксичность;

• антителозависимый фагоцитоз опсонизированных клеток.

Комплементзависимый цитолиз обусловлен активацией комплемента комплексом антиген-антитело на мембране клеток по классическому пути, что приводит к формированию гидрофильного канала в мембране клетки с последующим развитием осмотического лизиса клетки.

Антителозависимая клеточная цитотоксичность возникает в том случае, если Fab-фрагменты аллергических антител связаны с антигеном клеточной мембраны, а к свободным Fc-фрагментам антител фиксируются макрофаги, эозинофилы, нейтрофилы с помощью соответствующих рецепторов. Нейтрофилы, макрофаги и NK-клетки обеспечивают цитолиз, взаимодействуя с Fc-фрагментом IgG, эозинофилы обеспечивают цитолиз при участии IgE и IgA.

В механизмах развития цитотоксичности при участии различных видов лейкоцитов важная роль отводится активации лизосомальных ферментов, освобождению катионных белков, лейкотриенов, лейкокининов, миелопероксидазы, свободных радикалов, вызывающих деструкцию клеток мишеней. Фагоцитоз опсонизированных клеток происходит в соответствии с общеизвестными закономерностями: разрушение клеток мишеней обеспечивается действием гидролитических ферментов в фаголизосомах, а также участием кислородзависимых и кислороднезависимых систем киллинга.

В последнее время выделяют четвертый механизм повреждающего действия на клетки-мишени, сопровождающийся развитием антителозависимой клеточной дисфункции (в ряде источников именуемые как рецепторно-опосредованные аллергические реакции, или V тип гиперчувствительности).

В роли антигенов при указанных реакциях выступают нейромедиаторы или гормоны (ацетилхолин, инсулин, тиреотропный гормон), индуцирующие синтез антител главным образом класса IgG.

Последние взаимодействуют со структурами, расположенными в рецепторном комплексе, вызывая стимулирующий или ингибирующий эффект на клетку-мишень.

Примером рецепторно-опосредованного стимулирующего типа аллергических реакций является развитие гипертиреоидного состояния при имитации антителами эффектов тиреотропного гормона. Описана возможность ингибирующего влияния антител на клетки и подавление ими эффектов инсулина.

Иммунокомплексные аллергические реакции (гиперчувствительность III типа)

Иммунокомплексная патология может носить локализованный и системный характер.

К местным проявлениям иммунокомплексной патологии относятся феномен Артюса, некоторые случаи лекарственной и пищевой аллергии. В ряде случаев иммунокомплексная патология приводит к развитию системных заболеваний (сывороточная болезнь, аутоиммунные заболевания, в частности гломерулонефрит, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, артриты, эндокардит).

К числу аллергенов, вызывающих развитие иммунокомплексной патологии, относятся различные лекарственные препараты, антитоксические сыворотки, гамма-глобулины, пищевые, ингаляционные, вирусные и бактериальные аллергены.

К факторам риска развития иммунокомплексных реакций относится наследственная или приобретенная недостаточность системы элиминации иммунных комплексов, т.е. фагоцитоза, системы комплемента, недостаточность экспрессии CR1-рецепторов на мембранах эритроцитов, способных адсорбировать иммунные комплексы.

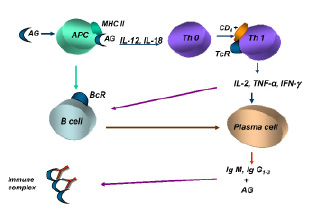

Механизмы развития иммунокомплексной патологии могут быть представлены следующим образом (рис. 2):

• презентация антигена макрофагами в комплексе с белками II класса МНС Тh1 и антигенчувствительным клонам В-лимфоцитов;

• секреция Тh1 гуморальных индукторов иммунопоэза ИЛ-2 и гамма-интерферона;

• стимуляция пролиферации и дифференцировки соответствующих антигенчувствительных клонов В-лимфоцитов, усиление продукции преципитирующих и комплементсвязывающих антител классов IgG1, IgG2, IgG3 и IgM.

Рис. 2. Индукция иммунного ответа при иммунокомплексных реакциях

При развитии иммунокомплексной патологии изначально ни антиген, ни антитело не связаны с клеточной мембраной. Образование высокотоксических растворимых комплексов происходит в системной циркуляции при условии взаимодействия антигена с антителом при небольшом избытке антигена; ММ токсических комплексов составляет 900`000 – 1`000`000. Они плохо фагоцитируются и долго находятся в организме.

Иммунные комплексы обладают способностью отслаивать эндотелий и фиксироваться на базальной мембране сосудов. При этом возникают обнажение коллагена, активация XII фактора Хагемана и связанного с ним каскада реакций освобождения медиаторов воспаления: активация калликреин-кининовой системы, коагуляционного и тромбоцитарного звеньев системы гемостаза, системы фибринолиза.

Для иммунокомплексных реакций характерно развитие выраженных расстройств микроциркуляции в различных органах и тканях, формирование циркуляторной гипоксии, снижение трофики органов и тканей, повышение проницаемости сосудистой стенки и другие нарушения.

Важная роль в патогенезе иммунокомплексной патологии отводится и медиаторам тучных клеток, тромбоцитов, нейтрофильных и базофильных лейкоцитов, активирующихся при участии антигена и системы комплемента.

Библиографическая ссылка

Чеснокова Н.П., Жевак Т.Н., Бизенкова М.Н. ЛЕКЦИЯ 3 (ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ). МЕХАНИЗМЫ ИНДУКЦИИ И РАЗВИТИЯ РЕАКЦИЙ ГУМОРАЛЬНОГО ТИПА: ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ И ИММУНОКОМПЛЕКСНЫХ (II И III ТИПЫ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ) // Успехи современного естествознания. 2014. № 12-4. С. 484-487;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=34641 (дата обращения: 06.02.2026).