Почвенный покров Астраханской области, характеризующийся большим разнообразием, комплексностью, высокой динамичностью формирования на отдельных участках, нуждается в улучшении его состояния, в том числе снижении засоленности. Засоленность почв на отдельных площадях усиливается, что вызвано уменьшением водообеспеченности области, увеличением засушливости на фоне низкой дренированности территории или практического её отсутствия, нерациональным проведением поливных и дренажных мероприятий, другими причинами [9, 10]. Исходя из множества факторов, провоцирующих процессы засоления почв, исследователи разных лет обобщили те или иные признаки, зависящие от ландшафтных особенностей территории, рельефообразования, развития гидрологической сети и т.д. (Н.Н. Болышев, С.А. Владыченский, В.В. Гладких, А.Г. Доскач, Д.М. Кац). Выполненные с этой целью различные виды районирования принимались для дальнейших рекомендаций и мероприятий по исследованию и улучшению состояния почв [1, 3, 6, 8].

В статье представлены результаты аналитической и математической оценки засоленности орошаемых земель левобережной и правобережной территорий области.

Материалы и методы исследования

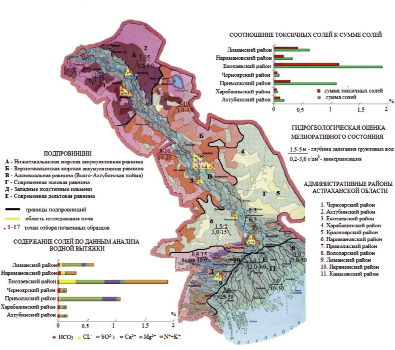

Почвенные образцы с семи орошаемых участков (рис. 1), отобранные в каждой подпровинции по таксонометрической схеме Д.М. Каца, исследованы аналитически по методу Е.В. Аринушкиной и представлены в табл. 1. Содержание солей по анализам водной вытяжки и соотношение токсичных солей к их сумме графически отображено на рис. 1.

Таблица 1

Содержание солей по данным анализа водной вытяжки

|

Подпровинция |

Административный район исследований |

№ выработки |

Глубина, см |

Сумма солей, % |

Ионы: числитель – %, знаменатель – мг.экв./100 г |

Сумма токсичных солей, % |

|||||

|

НСО3- |

Сl- |

SO42- |

Ca2+ |

Mg2+ |

Na++K+ |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

А |

Ахтубинский, о. Петриков |

1 |

0*16 |

0,17 |

0,040 |

0,020 |

0,050 |

0,020 |

0,010 |

0,020 |

0,090 |

|

0,65 |

0,70 |

1,13 |

1,00 |

0,60 |

0,88 |

||||||

|

В |

Харабалинский, пойменная терраса р. Ахтуба |

2 |

0*18 |

0,142 |

0,034 |

0,009 |

0,060 |

0,020 |

0,006 |

0,013 |

0,074 |

|

0,55 |

0,25 |

1,25 |

1,00 |

0,50 |

0,55 |

||||||

|

3 |

0*11 |

0,058 |

0,024 |

0,015 |

0,014 |

0,006 |

0,004 |

0,005 |

0,038 |

||

|

0,39 |

0,14 |

0,30 |

0,30 |

0,33 |

0,20 |

||||||

|

4 |

0*12 |

0,063 |

0,024 |

0,015 |

0,019 |

0,008 |

0,003 |

0,006 |

0,036 |

||

|

0,39 |

0,14 |

0,40 |

0,40 |

0,25 |

0,28 |

||||||

|

5 |

0*20 |

0,155 |

0,031 |

0,009 |

0,072 |

0,025 |

0,006 |

0,012 |

0,070 |

||

|

0,50 |

0,25 |

1,50 |

1,25 |

0,49 |

0,51 |

||||||

|

6 |

0*30 |

0,173 |

0,031 |

0,011 |

0,084 |

0,025 |

0,009 |

0,013 |

0,080 |

||

|

0,50 |

0,30 |

1,75 |

1,25 |

0,74 |

0,56 |

||||||

|

7 |

0*10 |

0,082 |

0,037 |

0,004 |

0,021 |

0,077 |

0,006 |

0,007 |

0,058 |

||

|

0,61 |

0,11 |

0,44 |

0,35 |

0,49 |

0,32 |

||||||

|

Г |

Приволжский, с. Началово участок «Мансуровский» |

8 |

0*22 |

1,085 |

0,024 |

0,018 |

0,732 |

0,235 |

0,027 |

0,049 |

0,280 |

|

0,39 |

0,51 |

15,25 |

11,75 |

2,25 |

2,15 |

||||||

|

22*51 |

1,073 |

0,027 |

0,018 |

0,722 |

0,229 |

0,030 |

0,047 |

0,290 |

|||

|

0,44 |

0,51 |

15,04 |

11,45 |

2,50 |

2,04 |

||||||

|

51*100 |

1,233 |

0,030 |

0,062 |

0,804 |

0,207 |

0,076 |

0,054 |

0,520 |

|||

|

0,49 |

1,77 |

16,75 |

10,35 |

6,33 |

2,33 |

||||||

|

9 |

0*25 |

1,163 |

0,027 |

0,016 |

0,792 |

0,225 |

0,042 |

0,061 |

0,390 |

||

|

0,44 |

0,46 |

16,50 |

11,25 |

3,50 |

2,65 |

||||||

|

25*50 |

1,114 |

0,028 |

0,032 |

0,738 |

0,218 |

0,040 |

0,058 |

0,370 |

|||

|

0,46 |

0,91 |

15,37 |

10,90 |

3,33 |

2,51 |

||||||

|

50*100 |

1,263 |

0,032 |

0,066 |

0,815 |

0,221 |

0,068 |

0,061 |

0,500 |

|||

|

0,52 |

1,88 |

16,98 |

11,05 |

5,67 |

2,66 |

||||||

|

Окончание табл. 1 |

|||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

10 |

0*28 |

1,084 |

0,024 |

0,012 |

0,740 |

0,228 |

0,032 |

0,048 |

0,300 |

||

|

0,39 |

0,34 |

15,42 |

11,40 |

2,67 |

2,08 |

||||||

|

28*53 |

1,122 |

0,026 |

0,028 |

0,751 |

0,217 |

0,042 |

0,058 |

0,380 |

|||

|

0,43 |

0,80 |

15,65 |

10,85 |

3,50 |

2,53 |

||||||

|

53*100 |

1,434 |

0,031 |

0,072 |

0,936 |

0,244 |

0,078 |

0,073 |

0,590 |

|||

|

0,51 |

2,06 |

19,50 |

12,40 |

6,50 |

3,17 |

||||||

|

А |

Черноярский, с. Соленое Займище |

11 |

0*8 |

0,147 |

0,058 |

0,007 |

0,043 |

0,010 |

0,007 |

0,022 |

0,113 |

|

0,95 |

0,20 |

0,90 |

0,50 |

0,58 |

0,94 |

||||||

|

8*22 |

0,294 |

0,049 |

0,104 |

0,043 |

0,010 |

0,009 |

0,079 |

0,260 |

|||

|

0,80 |

2,93 |

0,90 |

0,50 |

0,75 |

3,39 |

||||||

|

22*40 |

0,941 |

0,024 |

0,480 |

0,106 |

0,054 |

0,035 |

0,242 |

0,791 |

|||

|

0,39 |

13,52 |

2,21 |

2,70 |

2,92 |

10,39 |

||||||

|

12 |

0*15 |

0,079 |

0,030 |

0,009 |

0,019 |

0,008 |

0,005 |

0,008 |

0,052 |

||

|

0,49 |

0,25 |

0,40 |

0,40 |

0,42 |

0,34 |

||||||

|

15*30 |

0,116 |

0,040 |

0,007 |

0,038 |

0,010 |

0,006 |

0,015 |

0,082 |

|||

|

0,066 |

0,020 |

0,79 |

0,50 |

0,50 |

0,64 |

||||||

|

13 |

0*20 |

0,085 |

0,033 |

0,005 |

0,024 |

0,012 |

0,004 |

0,007 |

0,051 |

||

|

0,54 |

0,15 |

0,50 |

0,60 |

0,33 |

0,30 |

||||||

|

20*35 |

0,135 |

0,043 |

0,007 |

0,048 |

0,010 |

0,006 |

0,021 |

0,101 |

|||

|

0,70 |

0,20 |

1,00 |

0,50 |

0,50 |

0,90 |

||||||

|

Б |

Енотаевский |

14 |

0*15 |

1,89 |

0,020 |

0,290 |

0,50 |

0,270 |

0,050 |

0,760 |

1,130 |

|

0,33 |

8,45 |

10,83 |

13,50 |

4,14 |

3,04 |

||||||

|

Г |

Наримановский с. Волжское |

15 |

0*15 |

0,31 |

0,060 |

0,070 |

0,005 |

0,007 |

0,020 |

0,148 |

0,162 |

|

1,11 |

1,97 |

0,1 |

0,34 |

1,83 |

0,41 |

||||||

|

Д |

Лиманский |

16 |

0*15 |

0,611 |

0,034 |

0,039 |

0,348 |

0,060 |

0,006 |

0,125 |

0,407 |

|

0,55 |

1,10 |

7,25 |

3,00 |

0,50 |

5,48 |

||||||

|

17 |

0*15 |

0,543 |

0,020 |

0,052 |

0,311 |

0,056 |

0,024 |

0,080 |

0,353 |

||

|

0,33 |

1,46 |

6,48 |

2,8 |

2,00 |

3,47 |

||||||

Рис. 1. Почвенно-мелиоративная схема по Д.М. Кацу, В.В. Гладких с дополнениями автора

Результаты исследования и их обсуждение

Почвы одной и той же подпровинции отличаются в левобережной и правобережной частях территории области относительно волжского русла, причем наиболее засоленными являются почвы правого берега.

В левобережной части в пределах подпровинций А, В и Г (административные районы Ахтубинский, Харабалинский и Приволжский) развиты незасоленные, слабозасоленные и засоленные почвы.

Результаты собственных исследований показали, что почвы подпровинций А и В слабозасоленные, тип засоления сульфатный и гидрокарбонатный соответственно; в подпровинции Г – засоленные, тип засоления сульфатный. С глубиной отмечено увеличение суммы солей до 1,233–1,434 %, сумма токсичных солей составляет 0,28–0,59 %.

В правобережной части в пределах подпровинций А, Б, Г и Д (административные районы Черноярский, Енотаевский, Наримановский и Лиманский) почвы характеризуются различной степенью засоленности. В Черноярском районе они засолены с поверхности и отнесены к солончаковой разновидности. Енотаевский район характеризуется незасоленными и слабозасоленными почвами, Наримановский район – песками полупустынными солончаковатыми. Почвы Лиманского района засолены с поверхности и относятся к солончаковой разновидности.

В подпровинции А тип засоления почв в верхнем горизонте гидрокарбонатный, в подстилающих – преимущественно хлоридный. В почвах подпровинции Б сульфатно-хлоридный и хлоридный тип засоления. По глубине залегания верхнего солевого горизонта сумма токсичных солей составила 1,13 %.

В подпровинции Г тип засоления хлоридный, в подпровинции Д почвы с поверхности и по положению первого от поверхности солевого горизонта относятся к солончаковой разновидности, тип засоления сульфатный.

Корреляционный анализ [2, 4] данных табл. 1 позволил определить минимальные и максимальные величины по сумме солей в левобережной и правобережной части Волго-Ахтубинской долины. Рассмотрим отклонение общего объема солей в зависимости от глубины почвенного разреза (табл. 2).

Таблица 2

Корреляционный анализ левобережной и правобережной части Волго-Ахтубинской долины

|

Показатели |

Левобережье |

Правобережье |

|

|

х |

646 |

230 |

|

|

у |

11,414 |

5,151 |

|

|

Зависимость величин |

х·у |

661,966 |

106,684 |

|

Выборочные средние |

|

40,375 |

20,909 |

|

|

0,713 |

0,468 |

|

|

|

41,373 |

9,699 |

|

|

Выборочные дисперсные |

х2 |

42048,000 |

5798,000 |

|

у2 |

12,645 |

5,375 |

|

|

S2(х) |

997,859 |

89,901 |

|

|

S2(у) |

0,281 |

0,269 |

|

|

Среднеквадратическое отклонение |

S (х) |

31,589 |

9,482 |

|

S(у) |

0,530 |

0,519 |

|

|

Коэффициент корреляции |

rxy |

0,750 |

– 0,019 |

|

у(х) |

|

|

|

Рассчитаем показатель тесноты связи – выборочный линейный коэффициент корреляции по формуле

(1)

(1)

где rxy – коэффициент корреляции,

S(x, y) – среднеквадратическое отклонение.

Линейный коэффициент корреляции принимает значения от – 1 до + 1. Связи между признаками могут быть слабыми и сильными (тесными). Их критерии оцениваются по шкале Чеддока:

0,1 < rxy < 0,3: слабая;

0,3 < rxy < 0,5: умеренная;

0,5 < rxy < 0,7: заметная;

0,7 < rxy < 0,9: высокая;

0,9 < rxy < 1: весьма высокая.

Для определения доли изменчивости солей по отношению к глубине рассчитан коэффициент детерминации по формуле

. (2)

. (2)

Подобрав уравнение связи между двумя показателями с помощью уравнения парной линейной регрессии

(3)

(3)

для построения графика получаем зависимость

, (4)

, (4)

при  и

и  ,

,

где n – объем выборки.

Левобережная часть: при n = 16, rxy = 0,750, R = 0,563, обозначает, что максимальное содержание солей 56,3 % при глубине 43,7 см.

Из формулы (3) уравнение парной линейной регрессии примет вид

у(х) = 0,013х – 0,204.

Коэффициент b = 0,013 показывает среднее изменение содержания солей с глубиной почвенного разреза. Это значит, что с увеличением глубины на 1 см сумма солей будет увеличиваться на 0,013 % (рис. 2, 3). Оба рисунка свидетельствуют о положительной корреляции с глубиной. При наибольшей глубине (100 см) содержание солей достигает практически 100 %.

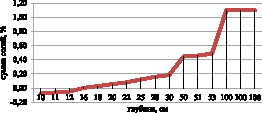

Рис. 2. Изменение содержания солей в зависимости от глубины почвенного разреза

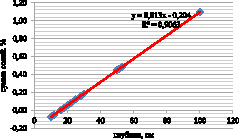

Рис. 3. Корреляционное поле зависимости содержания солей от глубины почвенного разреза

Рассмотрим отклонение суммарного содержания солей с глубиной на правобережной части Волго-Ахтубинской долины (табл. 2). При n = 11, rxy = – 0,019, R = 0,0004, обозначает, что максимальное содержание солей в 0,04 % при глубине в 99,96 см.

Линейное уравнение парной регрессии примет вид

у(х) = (– 0,001)х + 0,49.

Коэффициент b = (– 0,001) показывает среднее изменение содержания солей с уменьшением или увеличением почвенного разреза. Это значит, что с глубиной разреза на 1 см сумма солей будет снижаться на 0,001 % (рис. 4 и 5).

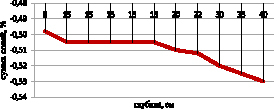

Рис. 4. Изменение содержания солей с глубиной почвенного разреза в правобережной части

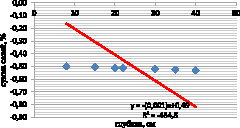

Рис. 5. Корреляционное поле зависимости содержания солей с глубиной

Рис. 4 и 5 свидетельствуют об отрицательной корреляции – с глубиной наблюдается уменьшение содержания солей. На глубине в 40 см будет наблюдаться снижение содержания солей на 53 %, при этом возникает функциональная связь, которая приводит к улучшению работы экосистемы р. Волги [5].

Было проанализировано 27 образцов почв с орошаемых участков. Наиболее засоленные почвы соответствуют территориям с высоким залеганием уровня грунтовых вод и повышенной минерализацией.

Заключение

Методом корреляционного анализа в оценке засоленности почв подтверждены лабораторные исследования, как по площади, так и по разрезу. Полученные результаты могут быть использованы при подборе для выращивания соответствующих культур, способов промывки и промывных норм для удаления солей из почвенного профиля, других мелиоративных мероприятий [7].

Библиографическая ссылка

Кутлусурина Г.В., Токарева А.А. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕННОСТИ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ // Успехи современного естествознания. 2017. № 4. С. 40-46;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=36432 (дата обращения: 30.01.2026).