Большая часть России располагается в зоне распространения многолетнемерзлых пород (далее ММП), занимающих более 60 % территории страны. Наибольшее распространение ММП имеют в Сибири и на Дальнем Востоке, где в последние 50 лет происходит активное развитие центров добычи углеводородного сырья. В частности, на территории Юго-Западной Якутии с начала XXI века быстрыми темпами идет процесс освоения нефтегазовых месторождений, сырье с которых транспортируется по нефтепроводу «Восточная Сибирь – Тихий Океан» (ВСТО) и газопроводу «Сила Сибири». Технические сооружения добычи и транспортировки нефтегазового сырья на территории России большей частью построены в зоне распространения ММП. Строительство технических объектов, в особенности линейных, на ММП сопряжено с большими трудностями, которые вызваны криогенными процессами. Если в зоне сплошного распространения ММП стоит задача в изучении льдистости мерзлых грунтов, от которой зависят многие технические характеристики, то в зоне островной мерзлоты особую актуальность получает проблема выявления «островов» ММП.

В настоящее время в изучении геологических процессов (к которым относится и распространение ММП) все большую популярность набирает ГИС-анализ данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ). Из широкого спектра ДДЗЗ наиболее эффективными являются снимки, полученные с помощью искусственных спутников Земли. В данной статье описан метод выявления островной мерзлоты посредством анализа многоканальных спутниковых снимков Landsat-7.

Материалы и методы исследования

По схеме геоморфологического районирования Якутии район исследований располагается в южной части Среднесибирского плато, на Приленском пластовом закарстовом плато [8]. Географически район располагается в междуречье между левыми притоками р. Лены – Нюя и Пеледуй. В пределах Нюйско-Пеледуйского водораздела ММП имеют островное распространение, под заболоченными, затененными и замшелыми участками, на нижних частях склонов ручьев, их днищ и логов. Большая часть исследуемой территории сложена талыми породами со среднегодовыми температурами, близкими к нулю или +1,0 °С. Среднегодовая температура ММП изменяется от 0 до –1,0 °С. Мощность сезонно-талого слоя в зависимости от местоположения изменяется от 1,5 до 2,5 м, а сезонно-мерзлого – 20 – 2,5 до 3,5 м, а максимальная мощность непосредственно ММП достигает 40 м. В небольших речных долинах и затененных депрессиях рельефа возможно развитие повторно-жильных льдов, на глубине до 5–10 м [1–3].

Район входит в Восточно-Сибирскую подобласть светлохвойных лесов Евроазиатской хвойно-лесной области, в пределах Южноякутской подпровинции Олекмо-Якутской провинции области бореальных лесов. В лесном покрове преобладают лиственничники из лиственницы Гмелина (Larix gmelinii) и сибирской (Larix sibirica), на втором месте по распространенности стоят сосновые леса (Pinus sylvestris), площади других формаций незначительны. Преобладающие лиственничники характеризуются наличием многолетнемерзлых грунтов в подстилающих породах, что обусловлено характером развития подчиненных ярусов растительности, в особенности развитого мохового покрова, и достаточно высокой сомкнутостью крон древостоя (0,6–0,8). Сосновые леса занимают верхушки грив возвышений рельефа, образуя как чистые, так и смешанные древостои на хорошо прогреваемых грунтах без выраженных многолетнемерзлых пород [7].

Многолетнемерзлые породы в районе исследований развиты на затененных склонах с развитыми травяно-кустарничковым и мохово-лишайниковыми ярусами. О криогенном характере ландшафта свидетельствуют заболоченные маревые комплексы с вейниково-осоковым кочкарником и сфагново-зеленомошным покровом мощностью более 10 см, ерником и угнетенным редкостойным и рединным елово-лиственничным лесом. Помимо этого ММП маркируются по развитию мелкобугристого и среднебугристого микрорельефа, а также отдельных дифференцированных бугров пучения высотой до 1,0 и поперечником 2–3 м.

В качестве основного пространственного материала нами были использованы спутниковые снимки LANDSAT-7. Выбор данного типа ДДЗЗ обусловлен их доступностью, наличием большого количества тепловых каналов (табл. 1). Кроме этого, данные LANDSAT-7 широко используются в научных и прикладных исследованиях для создания карт ландшафтов и растительности. В качестве инструмента на борту спутника LANDSAT-7 выступает прибор ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus), который ведет сбор данных в 8-спектральных каналах (табл. 1). В работе было использовано два снимка 15 июля 2000 года, и 12 августа 2011 года. Эти снимки были получены с ресурса GLCF-NASA в формате GeoTIFF и представляли растровые изображения, где спектральные характеристики представлены в 8-битовом формате (диапазон значений от 0 до 255).

Основные характеристики спектральных каналов Landsat-7 ETM+

|

Номер канала |

Диапазон спектра (мкм) |

Разрешение (м/пиксель) |

Название |

Код |

|

1 |

0,45–0,515 |

30 |

Голубой |

– |

|

2 |

0,525–0,605 |

30 |

Зеленый |

– |

|

3 |

0,63–0,69 |

30 |

Красный |

– |

|

4 |

0,775–0,90 |

30 |

Ближний инфракрасный |

ch#4 |

|

5 |

1,55–1,75 |

30 |

Средний (коротковолновый) инфракрасный |

ch#5 |

|

6 |

10,40–12,5 |

60 |

Длинноволновый инфракрасный (тепловой) |

ch#6a, ch#6b |

|

7 |

2,09–2,35 |

30 |

Средний (коротковолновый) инфракрасный |

ch#7 |

|

8 |

0,525–0,90 |

15 |

Панхроматический (4,3,2) |

– |

Для анализа мы использовали все тепловые каналы Landsat-7 (табл. 1): 4, 5, 6, 7. Так как 6 канал представлен двумя слоями 6а и 6b, мы использовали их как два отдельных канала, для упрощения расчетов.

Комплексные ландшафтно-геоботанические полевые работы проводились в летний период 2016 года (последняя декада июля), они заключались в заложении пробных площадок, где были проведены полные почвенно-геоботанические описания согласно общепринятым методикам.

В ходе полевых исследований на 24 пробных площадках из 80 было зафиксировано наличие ММП. ММП приурочены к следующим растительным сообществам: 1) верховые сфагновые болота; 2) ерники моховые; 3) лиственничные, еловые и сосновые зеленомошные редколесья; 4) сфагновые лиственничные редины. Данные растительные сообщества объединяет развитый моховой покров – в редколесьях сыроватых и сырых местообитаний преобладают Pleurozium schreberi, Aulacomnium palustre, Hylocomium splendens, с широким участием видов рода Sphagnum sp. Мощность мохового покрова варьируется от 10 до 30 см.

Географические координаты точек сбора полевого материала были зафиксированы с помощью приемников GPS (система координат WGS-84) с последующим переносом данных в ГИС в точечный shp-файл с помощью программы ArcGIS 10.1.© (Redlands, USA). Так как описания техногенных участков, лишенных растительно-почвенного покрова, не проводились, точки на этих участках ставились уже в ГИС-программе. Далее в программе ArcGIS 10.1 в этот точечный слой были извлечены значения спектральной яркости тепловых каналов спутника Landsat-7. По атрибутивной информации точки были разделены на три группы: к первой группе отнесли те точки описаний, на которых были обнаружены ММП, они получили литеру – Pf (Permafrost) (n = 24). Вторая группа – точки описаний, где ММП не были обнаружены, – Np (Nonpermafrost) (n = 32). Третья группа – это точки, поставленные в границах техногенных участков – Tg (Technogenic) (n = 24). Площадь района исследований составила ~2000 км2, координаты центральной точки 59.78N и 110.95E.

Векторизация технических объектов (площадки, дороги, газо- и нефтепроводы, ЛЭП) проводилась с использованием 8-го, панхроматического канала LANDSAT-7 с помощью программы ArcGIS 10.1, с созданием полигонального shp-файла. Статическая обработка данных с построением диаграмм «box-plot» была произведена в программе R.

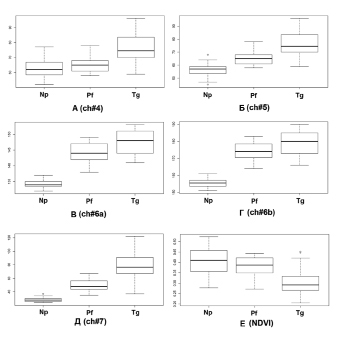

Анализ информации извлеченной с тепловых каналов LANDSAT-7 показал, что разброс значений спектральной яркости по 4 каналу (ch#4) (рисунок, A) точек с ММП (Pf) фактически соответствует разбросу для точек без ММП (Np). Это происходит потому, что ближний ИК-диапазон, который фиксирует четвертый канал LANDSAT-7, активно отражается зелеными органами растений. Спектральная яркость техногенных объектов (Tg) отличается от них, но при этом минимальные значения близки к разбросу значений точек с растительным покровом.

Графики распределения спектральных яркостей и значений NDVI для немерзлотных растительных сообществ (Np), мерзлотных (Pf) и техногенных участков (Tg) на различных каналах спутникового снимка Landsat-7 ETM

Расхождения данных сильнее проявляются на 5 канале (ch#5) (рисунок, Б). Здесь мы наблюдаем, что значения нижних и верхних квартилей не налаживаются друг на друга, но минимальные и максимальные значения точек с ММП (Pf) и без них (Np) все равно перекрываются между собой. По всей видимости, часть тепловых волн из этого диапазона так же или участвует в фотосинтезе или же усваивается растениями, но уже в значительно меньшей степени, чем волны из ближнего ИК-диапазона. Распределение значений точек с техногенных объектов (Tg) практически сходно с распределением по 5 каналу.

Самые хорошие результаты получаются при сравнении спектральной яркости 6a (рисунок, В), 6b (рисунок, Г) и 7 каналов (рисунок, Д). На графиках наглядно видно, что разброс данных точек Np не перекрывается с разбросом данных точек Pf и Tg. Наибольшие различия наблюдаются по 6b каналу, здесь разница между максимальными данными Np отличается от минимальных значений Pf на 5 единиц спектральной яркости, то есть на 2 % (рисунок, Г). Тем самым в данном тепловом диапазоне (6 и 7 канал) происходит значительное отражение тепловых волн от участков с ММП и от лишенных растительности техногенных.

Для интерпретации наших данных в картографический формат мы провели классификацию растровых слоев (каналов) спутникового снимка Landsat-7. Цель данного анализа – выделение трех классов ландшафтов: 1) не мерзлотных; 2) мерзлотных и 3) техногенных. Для отделения мерзлотных ландшафтов и техногенных участков от не мерзлотных ландшафтов были использованы пороговые значения разброса данных (рисунок): 137 для 6а канала; 162 для 6b канала; 38 для 7 канала. Сравнение полученных результатов показало высокий уровень сходности – более 92 %. Для отделения мерзлотных ландшафтов от техногенных участков использовалась векторная слой-маска, созданная по 8 каналу. Попытка использования растра нормализованного вегетационного индекса NDVI, созданного на основе пересчета 3 и 4 канала Landsat, себя не оправдала. Мы предполагали, что участки, имеющие значения менее 0,32 (рисунок) должны быть выделены как лишенные растительного покрова техногенные участки, но из-за низкого пространственного разрешения данных Landsat в 3 и 4 каналах (30 м на пиксель) линейные объекты и небольшие площадки не выделялись.

Классификация по трем каналам (6a, 6b и 7) спутникового снимка Landsat показала, что площадь мерзлотных ландшафтов в районе исследований составляет 334 км2, или ~17 % от всей площади района исследований, что соответствует ранее опубликованным работам [2–4].

Результаты исследования и их обсуждение

Проведенное исследование наглядно демонстрирует, что теплоизолирующие свойства мохового слоя хорошо видны на тепловых каналах спутниковых снимков Landsat-7, в диапазоне от 2 до 12 мкм (6-е и 7-е каналы). Высокое тепловое альбедо способствует возникновению и сохранению под моховым слоем ММП. В ближнем ИК-диапазоне, с длиной волны от 0,775 до 1,75 мкм, невозможно выделить ММП, так как разница между растительными сообществами с ММП и без них, несущественна (рисунок, А). Расчетные данные можно легко трансформировать в растровые карты путем классификации, где основой классификации служат пороговые значения теплового альбедо.

Если сравнить результаты нашего исследования с другими, в которых используются ДДЗЗ для изучения ММП, то можно выделить два основных направления:

1. Использование ДДЗЗ высокого и среднего разрешения для определения изменения береговой линии озер и других водоемов в ходе оттайки ММП [6]. В этих работах часто используются чисто визуальная оценка и векторизация контуров водоемов в ГИС по видимым каналам, с частичным использованием каналов ближнего ИК-диапазона.

2. ДДЗЗ выступает как пространственная основа для создания ландшафтных и геоботанических карт, по которым уже дают оценку распространенности ММП [9]. То есть каждому типу растительности соответствуют свои характеристики ММП, которые выявляются в ходе полевых наблюдений.

Наша работа, в сущности, относится ко второму направлению, так как мы выделяем растительность на ММП. Но в то же время, присутствие ММП не зависит от видов доминантов и от типа растительности. Главное условие – это наличие мощного теплоизолирующего слоя (мохово-лишайникового на торфах), на это указывают и другие авторы [4, 5]. Наше исследование основано на интерпретации физических свойств растительного покрова, когда основным дешифрирующим признаком является высокое тепловое альбедо в диапазоне от 2 до 12 мкм. Схожие результаты в ранее опубликованных работах мы не нашли.

Расчёт границ потенциального залегания островных ММП по этой методике позволит без полевых исследований, уже на стадии предварительного проектирования, рассчитывать маршруты прокладки линейных сооружений (газо-, нефтепроводы, дороги, ЛЭП) с наименьшим пересечением мерзлотных ландшафтов, тем самым уменьшив затраты на дальнейшее их строительство и содержание, лишив их опасности быть подверженными криогенными процессами в ходе прогнозируемого потепления климата на земле.

Работа выполнена в рамках выполнения госзадания ИБПК СО РАН на 2017–2020 по теме «Выявление обратимых и необратимых изменений почв и почвенного покрова мерзлотной области, характера естественных и антропогенных экологических процессов и разработка фундаментальных основ охраны почв и почвенного покрова криолитозоны в условиях возрастающего антропогенного пресса и глобальных изменений», рег. номер № АААА-А17-117020110059-1.

Библиографическая ссылка

Борисов Б.З., Фёдоров П.П., Чикидов И.И., Десяткин А.Р. ВЫДЕЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД В ЗОНЕ ИХ ОСТРОВНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО ТЕПЛОВЫМ КАНАЛАМ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ LANDSAT-7 ETM+ // Успехи современного естествознания. 2017. № 5. С. 78-82;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=36459 (дата обращения: 17.02.2026).