В настоящее время большинство месторождений нефти и газа на территории Пермского края разрабатывается с использованием системы поддержания пластового давления (ППД). В связи с этим существует возможность выполнить оценку эффективности систем ППД в различных геологических условиях.

Цель исследования: оценить влияние закачки воды на добычу нефти для терригенных и карбонатных отложений.

Для анализа использованы статистические методы: корреляционный и регрессионный анализ. Использовались данные по ежемесячной и накопленной добыче нефти, а также ежемесячной и накопленной закачке воды в продуктивный пласт и геолого-физические характеристики объектов исследования.

В данной статье выполняется анализ влияния закачки воды в пласт на добычу нефти из тульских терригенных и турнейских карбонатных отложений.

Приведем краткую геолого–физическую характеристику объекта Т: коэффициент песчанистости – 0,21–0,8 д. ед., коэффициент пористости – 0,06–0,18 д. ед., коэффициент нефтенасыщенности – 0,25–0,96 д. ед., коэффициент проницаемости (ГИС) – 0,0003–0,252 мкм2, коэффициент расчлененности – 1–7 ед., коллектор – известняк.

Для объекта Тл2а: коэффициент песчанистости – 0,2–0,79 д. ед., коэффициент пористости – 0,11–0,26 д. ед., коэффициент нефтенасыщенности – 0,5–0,95 д. ед., коэффициент проницаемости (ГИС) – 0,0012–1,565 мкм2, коэффициент расчлененности – 2–5 ед., коллектор – песчаник.

Отсюда видно различие объектов разработки по геологическим характеристикам.

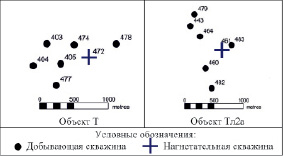

Схема размещения скважин по терригенному и карбонатному объектам приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема расположения скважин

Исследование системы ППД на примере объекта разработки Т

Для оценки влияния закачки воды (VН2О) в пласт на добычу нефти (VНЕФТИ) из пласта Т использовались данные по нагнетательной скважине 472. Анализ влияния закачки на добычу нефти выполнен с июля 1993 г. по апрель 2018 г.

Ранее были выполнены исследования влияния закачки воды на добычу нефти, которые представлены в работах [1; 2].

Для исследования построены уравнения регрессии зависимости месячной добычи нефти VНЕФТИм от месячной закачки VН2Ом по скважинам по объекту разработки Т (табл. 1).

Таблица 1

Уравнения регрессии зависимости VНЕФТИм от VН2Ом

|

Скважины |

Свободный член |

Угловой член |

Коэффициент корреляции – r |

|

Скв. 403 |

81,348 |

0,007 |

–0,083 |

|

Скв. 404 |

129,69 |

0,026 |

0,167 |

|

Скв. 405 |

64,540 |

–0,011 |

–0,151 |

|

Скв. 474 |

29,808 |

0,01 |

0,146 |

|

Скв. 477 |

100,175 |

0,006 |

0,046 |

|

Скв. 478 |

50,446 |

–0,00006 |

–0,001 |

Анализ значений свободных и угловых членов уравнений регрессии, а также коэффициентов r показывает, что количественно оценить влияние VН2Ом на VНЕФТИм с помощью уравнений регрессии не представляется возможным. Это хорошо видно по очень низким значениям коэффициентов корреляции r. Для оценки влияния объема закачанной воды в пласт на добычу нефти используем накопленные значения закачиваемой воды в пласт (∑VН2О) и накопленные значения добычи нефти (∑VНЕФТИ).

Варианты применения статистических методов анализа в научных исследованиях для решения аналогичных задач приведены в работах [3–5].

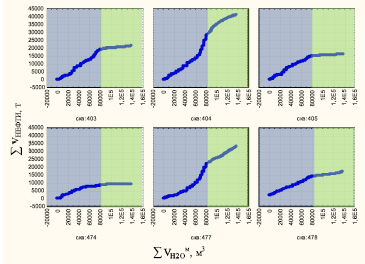

Изменения значений ∑VНЕФТИ от ∑VН2О приведены на рис. 2.

Рис. 2. Изменение значений ∑VНЕФТИ от значений ∑VН2О по добывающим скважинам

Отсюда видно, что при увеличении значений ∑VН2О для всех шести скважин наблюдается повышение ∑VНЕФТИ, но динамика их изменений для скважин индивидуальна. Отметим, что до объема накопленной закачки, равной 80967 м3 (с июля 1993 г. по май 2012 г.), применялась циклическая закачка (синий цвет), а с 81564 по 140000 м3 (с июня 2012 г. по апрель 2018 г.) закачка воды в пласт была постоянной (зелёный цвет). Это позволяет оценить влияние ∑VН2О на ∑VНЕФТИ. Для количественной оценки влияния ∑VН2О на ∑VНЕФТИ будем использовать регрессионный анализ. Уравнения регрессии зависимостей ∑VНЕФТИ от ∑VН2О в период циклической и постоянной закачки приведены в табл. 2.

Таблица 2

Уравнения регрессии зависимостей ∑VНЕФТИ от ∑VН2О

|

Тип закачки |

Свободный член |

Угловой член |

Коэффициент корреляции – r |

|

Скв. 403 |

|||

|

Циклическая |

–1478,4517 |

0,2405 |

0,994 |

|

Постоянная |

16475,1763 |

0,0347 |

0,986 |

|

Скв. 404 |

|||

|

Циклическая |

–2524,6643 |

0,2956 |

0,966 |

|

Постоянная |

11952,5843 |

0,2183 |

0,978 |

|

Скв. 405 |

|||

|

Циклическая |

–81,7158 |

0,1893 |

0,994 |

|

Постоянная |

13397,3873 |

0,0195 |

0,981 |

|

Скв. 474 |

|||

|

Циклическая |

577,9304 |

0,1087 |

0,965 |

|

Постоянная |

8358,9565 |

0,0047 |

0,769 |

|

Скв. 477 |

|||

|

Циклическая |

–2968,5178 |

0,236 |

0,944 |

|

Постоянная |

5793,3695 |

0,1953 |

0,997 |

|

Скв. 478 |

|||

|

Циклическая |

1669,7394 |

0,1476 |

0,997 |

|

Постоянная |

10110,2329 |

0,0461 |

0,964 |

Отсюда видно, что циклическая закачка эффективна для всех 6 скважин независимо от их местоположения относительно нагнетательной скважины 472. При постоянной закачке эффективность наблюдается только в 404 и 477 добывающих скважинах, которые находятся на юго-западе от нагнетательной скважины 472.

Из анализа средних значений коэффициентов проницаемости по скважинам следует, что наименьшие значения проницаемости наблюдаются в районе скв. 478, максимальные значения в районе скв. 474. Также следует отметить, что наблюдается увеличение коэффициентов проницаемости с северо-востока на юго-запад.

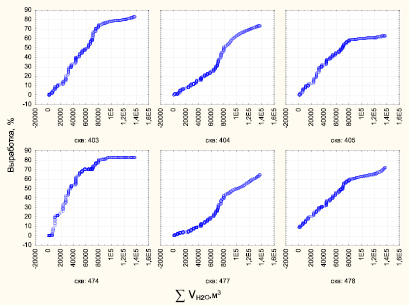

Изменение выработки запасов нефти, приходящихся на каждую добывающую скважину, приведено на рис. 3.

Рис. 3. Изменение выработки запасов нефти, пласт Т

Анализ значений выработки показал, что циклическая закачка оказала наименьшее влияние на выработку запасов в скв. 404 и 477, и только постоянная закачка позволила повысить выработку запасов в этих скважинах, расположенных на юго-западе от нагнетательной скважины 472. Следует отметить, что наибольшая выработка за период циклической закачки достигнута в добывающих скважинах 403 и 474. Это объясняется тем, что они располагаются в области максимальных значений коэффициента проницаемости.

Анализ влияния нагнетательной скважины 461, пласт Тл2а

Для оценки влияния закачки воды в пласт на добычу нефти в тульских отложениях использовались данные по нагнетательной скважине 461. Анализ влияния закачки на добычу нефти выполнен с июля 1993 г. по апрель 2018 г.

Как и для объекта разработки Т, был проведен аналогичный анализ влияния VН2Ом на VНЕФТИм в добывающих скважинх 443, 460, 464, 479, 482, 483.

Уравнения регрессии зависимости VНЕФТИм от VН2Ом по скважинам по объекту разработки Тл2а приведены в табл. 3.

Таблица 3

Уравнения регрессии зависимости VНЕФТИм от VН2Ом

|

Скважины |

Свободный член |

Угловой член |

Коэффициент корреляции – r |

|

Скв. 443 |

43,8009 |

– 0,0069 |

–0,1934 |

|

Скв. 460 |

138,794 |

– 0,01 |

–0,0990 |

|

Скв. 464 |

57,835 |

0,0066 |

0,1231 |

|

Скв. 479 |

95,384 |

0,0157 |

0,1828 |

|

Скв. 482 |

44,8868 |

0,0116 |

0,2318 |

|

Скв. 482 |

18,7525 |

0,0051 |

0,0904 |

Отсюда следует, что как для карбонатных, так и для терригенных объектов разработки установить количественное влияние VН2Ом на VНЕФТИм нельзя, о чем убедительно свидетельствуют статистически не значимые коэффициенты корреляции.

Как и для карбонатного объекта разработки, для оценки влияния объема закачанной воды в пласт на добычу нефти будем использовать накопленные значения закачиваемой воды в пласт (∑VН2О) и накопленные значения добычи нефти (∑VНЕФТИ).

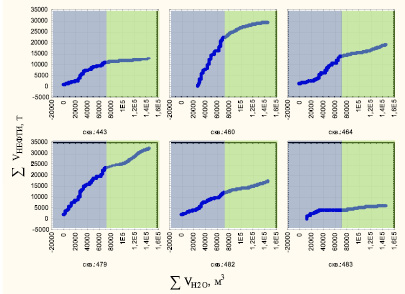

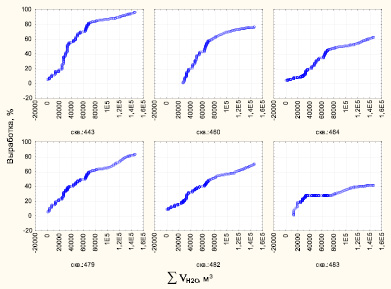

Изменения значений ∑VНЕФТИ от ∑VН2О приведены на рис. 4.

Рис. 4. Изменение значений ∑VНЕФТИ от значений ∑VН2О по добывающим скважинам

Отсюда видно, что при увеличении значений ∑VН2О для всех шести скважин наблюдается повышение ∑VНЕФТИ, но динамика их изменения различна. Как и для объекта разработки Т, здесь использовали два вида закачки: вначале циклическая (синий цвет), затем постоянная закачка (зелёный цвет). Циклическая закачка была применена до достижения объема накопленной закачки, равного 70256 м3 (с июля 1993 г. по июнь 2012 г.), затем применялась постоянная закачка (с июля 2012 г. по апрель 2018 г.). Для количественной оценки влияния ∑VН2О на ∑VНЕФТИ будем использовать регрессионный анализ.

Уравнения регрессии зависимостей ∑VНЕФТИ от ∑VН2О в период циклической и постоянной закачки представлены в табл. 4.

Таблица 4

Уравнения регрессии зависимостей ∑VНЕФТИ от ∑VН2О

|

Тип закачки |

Свободный член |

Угловой член |

Коэффициент корреляции – r |

|

Скв. 443 |

|||

|

Циклическая |

–95,1686 |

0,1558 |

0,978 |

|

Постоянная |

8998,0859 |

0,0231 |

0,993 |

|

Скв. 460 |

|||

|

Циклическая |

–12472,9569 |

0,4817 |

0,992 |

|

Постоянная |

16354,4809 |

0,0939 |

0,966 |

|

Скв. 464 |

|||

|

Циклическая |

–1765,0243 |

0,1979 |

0,969 |

|

Постоянная |

8932,5533 |

0,0655 |

0,989 |

|

Тип закачки |

Свободный член |

Угловой член |

Коэффициент корреляции – r |

|

Скв. 479 |

|||

|

Циклическая |

2827,7977 |

0,2811 |

0,986 |

|

Постоянная |

12951,7522 |

0,1292 |

0,984 |

|

Скв. 482 |

|||

|

Циклическая |

991,0617 |

0,1441 |

0,985 |

|

Постоянная |

7056,7074 |

0,0641 |

0,992 |

|

Скв. 483 |

|||

|

Циклическая |

1660,3539 |

0,0384 |

0,741 |

|

Постоянная |

1802,7082 |

0,029 |

0,977 |

Анализ уравнений регрессии зависимостей ∑VНЕФТИ от ∑VН2О показывает, что циклическая закачка оказывает значительное влияние на 5 добывающих скважин. Для скв. 483 эффективность влияния закачки воды на добычу нефти значительно ниже. При постоянной закачке наибольшая эффективность наблюдается в скважине 479, значительно меньше эффективность в скважинах 460, 464, 482 и 483.

Выполнив анализ средних значений коэффициентов проницаемости, в некоторой степени можно обосновать незначительное влияние закачки воды в пласт на добычу нефти в скважине 483 из-за низких значений проницаемости. Следует отметить, что наблюдается увеличение коэффициентов проницаемости с северо-востока на юго-запад.

Изменение выработки запасов нефти, приходящихся на каждую добывающую скважину, приведено на рис. 5.

Рис. 5. Изменение выработки запасов нефти, пласт Тл2а

Анализ значений выработки запасов показал, что в период циклической закачки максимальная выработка запасов наблюдается в скв. 443 (80 %), а в остальных скважинах выработка варьируется от 30 до 60 %. После смены циклической закачки на постоянную её эффективность значительно уменьшилась (для скважин с выработкой запасов на конец периода циклической закачки – до 60 %). Произошло резкое обводнение добывающих скважин, связанное со слоистой неоднородностью пласта. Неоднородность пласта Тл2а подтверждается анализом коэффициентов проницаемости – Кпр (табл. 5).

Таблица 5

Коэффициент проницаемости объектов разработки

|

Объект разработки |

Минимальное значение Кпр, мкм2 |

Максимальное значение Кпр, мкм2 |

Дисперсия |

|

Тл2а |

0,0012 |

1,565 |

361271,3 |

|

Т |

0,0003 |

0,252 |

8768,955 |

При использовании постоянного режима закачки воды в неоднородном слоистом пласте происходит опережающее продвижение воды по пропласткам, обладающим наибольшей проницаемостью. Анализ коэффициентов проницаемости объектов разработки показал, что тульский объект в значительной мере характеризуется большей неоднородностью. Следовательно, для объекта разработки Тл2а наилучший эффект дает только циклический режим закачки.

Заключение

В заключение следует сказать, что была выполнена оценка влияния закачки воды на добычу нефти, применены статистические методы, и было обосновано то, что закачка воды в пласт имеет разную степень влияния на терригенном и карбонатном объектах разработки. Было выявлено, что в турнейских отложениях закачка воды в пласт эффективна при циклическом режиме для всех добывающих скважин, постоянная закачка позволяет выработать запасы в скважинах, расположенных на юго-западе от нагнетательной скважины 472. В тульских отложениях закачка воды в пласт эффективна только при циклическом режиме, так как при смене режима закачки на постоянный эффективность по всем скважинам, независимо от выработки запасов и их расположения, значительно уменьшилась. Опираясь на полученный результат, можно сказать, что для каждого объекта разработки необходимо реализовывать индивидуальный режим закачки воды в пласт согласно геологическим условиям.

Библиографическая ссылка

Фадеев А.П. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ППД ЗАВОДНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИГЕННОГО И КАРБОНАТНОГО ОБЪЕКТОВ РАЗРАБОТКИ // Успехи современного естествознания. 2019. № 3-2. С. 229-235;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37098 (дата обращения: 20.01.2026).