В Ставропольском ботаническом саду более 60 лет ведутся исследования по изучению состояния моделей луговых степей, воссозданных методом посадки дёрна. Решение о создании моделей было обусловлено необходимостью сохранения уникальных природных луговых степей Ставропольской возвышенности. Основная идея методики – восстановление степей методом посадки дёрна, взятого из природных ценозов: г. Бучинка, г. Стрижамент, урочище Новомарьевская поляна [1–3]. Указанный метод заключался в выборе эталонного участка степей Ставропольской возвышенности, его мониторинге, подборе мест для снятия дерна. В период с 1963 по 1984 г. на площади около 2 гектаров были созданы модели луговых степей [1; 4]. В процессе исследований были разработаны отдельные теоретические и практические вопросы, в частности урожайность искусственных и естественных видов ценозов [5–7]. На основе этого опыта был создан метод восстановления степи поликомпонентной смесью семян [6–8].

Цель и задачи исследований: провести сравнительное изучение урожайности и компонентов травостоя восстановленных и эталонных лугово-степных ценозов.

Практическая значимость: восстановление целины, пастбищ и сенокосов, рекультивация земель, подвергшихся распашке, чрезмерному выпасу скота, эрозиям разного типа, нарушениям травянистого покрова вследствие промышленного и гражданского строительства, в местах экологических катастроф. Также рекультивация лугово-степных формаций методом посадки дерна может быть рекомендована в качестве способа сохранения редких и исчезающих видов, создания экспозиционных участков для школ и вузов и др.

Материалы и методы исследования

Исследования проводятся в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края. Безморозный период 180-190 дней, среднегодовое количество осадков – 630 мм, из них в тёплый период выпадает около 70 %, более 35 % от общего количества приходятся на май – июль. Максимум приходится на июнь (192 мм), а минимум – на февраль (28 мм). Летом дожди имеют ливневый характер, сопровождаются грозами, иногда градом [9]. Объект исследований – восстановленные луговые степи Ставропольского ботанического сада (640 м н.у.м.) – «Бучинка», «Стрижамент», «Новомарьевская поляна» (модельные участки), и луговые степи в природе – целинные природоохранные территории окрестностей г. Ставрополя – г. Бучинка (587,7 м н.у.м.), г. Стрижамент (831 м н.у.м.), урочище Новомарьевская поляна (550 м н.у.м.) [4]. Почвы представлены слабо выщелоченными деградированными чернозёмами. Глубина гумусового горизонта – 31–45 см. На территории г. Ставрополя и его окрестностей, в местах проведения исследований, расположен верхний холоднородниковский горизонт Ставропольской свиты, который сложен известняками, ракушечниками, песчаниками и песками [10]. В Ставропольском ботаническом саду под территориями, занимаемыми восстановленными луговыми степями, ракушечник встречается на глубине 35–80 см, в природе, в местах проведения исследований, ракушечник расположен на глубине 10–30 см, часто с выходом на поверхность [4].

В основе методики проводимых исследований использованы «Методические указания по восстановлению и изучению травянистых сообществ» [5]. На природных и экспериментально-экспозиционных участках, воссозданных методом посадки дёрна, исследования ведутся стационарным, экспедиционным и лабораторным методами. Период проведения работ – 2016–2019 гг. Во время их проведения на каждом участке изучается:

1) высота травостоя (измеряется в верхнем и среднем ярусах);

2) учет урожайности (проводится на пробных площадках 0,5 м2 в шестикратной повторности в период цветения максимального количества доминантов травостоя на природных и модельных участках – учитывается зелёная (методом взвешивания сразу после скашивания) и воздушно-сухая масса пробного снопа);

3) процент содержания хозяйственно-ботанических групп в травостое (определяется посредством разбора учетных снопов);

4) геоботанические обследования указанных территорий [4].

Общая площадь модельных участков – 2,0 га. Используемая техника: экспедиционный транспорт; ручной инвентарь: овечьи ножницы, рамка 0,5×0,5 м2, линейка 1,5 м, линейка 0,3 м, весы.

Результаты исследования и их обсуждение

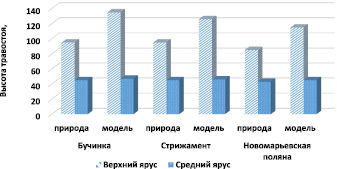

Исследования проводились на трех созданных экспериментальных моделях луговых степей («Бучинка», «Вишневая поляна», «Стрижамент») и трех природных (урочище г. Бучинка, г. Стрижамент, урочище Новомарьевская поляна). Высота травостоя (рис. 1) верхнего и среднего яруса на модельных участках выше, чем на природных участках. Средняя высота на модельных участках 45–47 см, максимальная 115–135 см. На природных участках эти показатели составляют 43–45 см и 85–95 см (соответственно).

Рис. 1. Высота травостоя луговых степей (см)

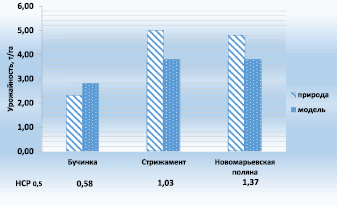

Рис. 2. Урожайность травостоя луговых степей, воздушно-сухая масса (т/га)

Урожайность воздушно-сухой массы травостоя (рис. 2, 3) моделей степей находится в пределах от 2,8 т/га (Бучинка) до 3,8 т/га (Стрижамент, Новомарьевская поляна) и отличается от показателей степей в природе – 2,3–5,0 т/га (Бучинка, Стрижамент соответственно). При этом урожайность модельных участков относительно выровненная, с разницей 1,0 т/га, в то время как в природе разница варьирует от 0,2 до 2,7 т/га. В целом эти показатели в природе выше, чем моделей степей, на 1,0–1,2 т/га (Стрижамент, Новомарьевская поляна соответственно), за исключением участков «Бучинка», где урожайность природных участков ниже на 0,5 т/га. Разница максимальных высот и урожайности обусловлена особенностями почвенно-климатических, экологических условий и флористического разнообразия ценозов.

Рис. 3. Учет урожайности

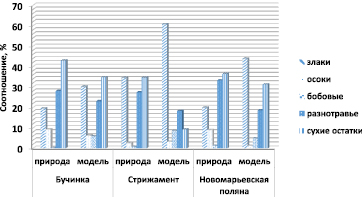

Рис. 4. Хозяйственно-ботаническая составляющая урожая травостоя луговых степей ( %)

Процентное соотношение массы ботанических групп к средней массе пробы приводится на рис. 4. Наиболее высокий процент содержания в пробе во всех случаях приходится на злаковые и разнотравье – 19,5–60,7 % и 18,3–33,3 % (соответственно). Максимальный показатель в пробе среди всех ценозов приходится на злаковые – 60,7 % (Стрижамент, модель луговой степи), минимальный – на осоки (1,2 %, Новомарьевская поляна, модель луговой степи) и бобовые (0,3 %, Бучинка, эталон). Достаточно высокий процент содержания в пробах сухих остатков – от 9,2 % (Стрижамент, модель луговой степи) до 42,6 % (Бучинка, природа) и разнотравья – 18,3 % (Стрижамент, модель луговой степи) – 28,0 % (Бучинка, природа).

Процент содержания осок на обследованных участках составляет 1,2–9,2 % (Новомарьевская поляна, модель луговой степи, Бучинка, природа). При сравнении показателей природных участков с восстановленными участками отмечено отличие моделей ценозов – большее количество бобовых, количество которых находится в переделах от 4,9 до 8,6 % (Новомарьевская поляна, Стрижамент соответственно). На природных участках показатели бобовых ниже и составляют от пробы 0,3–1,3 % (Бучинка, Новомарьевская поляна соответственно). Содержание осок в большинстве случаев на искусственно созданных участках ниже, чем в природе, на 3,0–7,8 % (Бучинка, Новомарьевская поляна соответственно), за исключением участка Стрижамент, где доля осок выше на 0,6 %, чем в природе. Несмотря на достаточно высокий процент злаков во всех пробах, минимальный показатель приходится на природные формации – 19,5 % (Бучинка), 20,0 % (Новомарьевская поляна). Содержание злаков во всех пробах, кроме указанных, несколько выше, чем разнотравья (от 7,2 % – Бучинка, Стрижамент – модели луговой степи, до 42,4 %, – Стрижамент эталон), что позволяет охарактеризовать все участки как злаково-разнотравные.

При проведении геоботанических обследований указанных территорий получены следующие данные (таблица): минимальное количество видов среди всех обследованных формаций – в природе – г. Стрижамент – 46, максимальное – на модельном участке Бучинка – 101 вид.

Видовая насыщенность большинства природных участков выше, чем модельных: на Новомарьевской поляне разница составляет 24 вида, на Бучинке – 36 видов. На модели степи Стрижамент количество видов на 52 превышает природные формации. Коэффициент общности видов (по Жаккару) обследованных участков находится в пределах от 23,6 до 46,9 %, минимальный – на участке Стрижамент. Несмотря на то что модельным участкам около 60 лет, максимально сохранились целинные виды на Новомарьевской поляне (47 видов), г. Бучинка (53 вида).

Флористическая характеристика изучаемых территорий луговой степи

|

Количество видов на 100 м2 |

Наименование обследованного участка |

|||||

|

г. Бучинка |

г. Стрижамент |

Новомарьевская пол. |

||||

|

природа |

модель |

природа |

модель |

природа |

модель |

|

|

Разнотравье |

70 |

41 |

31 |

67 |

65 |

43 |

|

Злаки |

16 |

11 |

8 |

16 |

14 |

13 |

|

Бобовые |

13 |

11 |

6 |

13 |

7 |

6 |

|

Осоки |

2 |

2 |

1 |

2 |

2 |

2 |

|

Всего видов на 100 м2 |

101 |

65 |

46 |

98 |

88 |

64 |

|

Коэффициент общности (по Жаккару) |

46,9 |

23,6 |

44,7 |

|||

Заключение

В результате исследований, проведенных согласно указанной методике, на восстановленных моделях луговых степей Ставропольского ботанического сада в сравнении с целинными природоохранными объектами установлено, что высота травостоя как верхнего, так и среднего яруса на моделях луговой степи выше, чем в природе. При этом средняя высота на модельных участках колеблется в пределах от 45 до 47 см, максимальная – от 115 до 135 см. На природных участках эти показатели составляют 43 до 45 см и от 85 до 95 см.

Урожайность моделей луговой степи находится в пределах 2,8–3,8 т/га и отличается от показателей участков в природе, составляющих 2,3–5,0 т/га (Бучинка, Стрижамент соответственно). В целом урожайность луговых природных степей выше, чем модельных участков, на 1,0–1,2 т/га (Стрижамент, Новомарьевская поляна соответственно), за исключением объекта «Бучинка», где урожайность участка в природе ниже на 0,5 т/га.

Соотношение в травостое ботанических групп выражено следующим образом: максимальный процент содержания в пробе во всех случаях приходится на злаковые и разнотравье – от 19,5 до 60,7 % и от 18,3 до 33,3 % соответственно. На модельной луговой степи большее количество бобовых – от 4,9 до 8,6 %, на природных участках показатели бобовых ниже – 0,3–1,3 %. Доля осок на обследованных участках составляет 1,2–9,2 %. При этом на моделях луговой степи этот показатель ниже, чем в природе, на 3,0–7,8 %, за исключением участка Стрижамент, где содержание осок выше на 0,6 %, чем в природе.

При проведении геоботанических обследований указанных территорий установлено, что минимальное количество видов среди всех обследованных формаций – в природе – г. Стрижамент – 46, максимальное – на модельном участке Бучинка – 101 вид. Видовая насыщенность большинства природных участков выше, чем модельных: на Новомарьевской поляне разница составляет 24 вида, на Бучинке – 36 видов. На модели степи Стрижамент количество видов на 52 превышает природные формации. Коэффициент общности видов (по Жаккару) обследованных участков находится в пределах от 23,6 до 46,9 %, минимальный – на участке Стрижамент. Несмотря на то что модельным участкам около 60 лет, максимально сохранились целинные виды на Новомарьевской поляне (47 видов), г. Бучинка (53 вида).

Установлено, что разница высоты и урожайности травостоя обусловлена особенностями почвенно-климатических, экологических условий и флористического разнообразия ценозов. Соотношение хозяйственно-биологических групп в травостое, а также данные геоботанических обследований позволяют охарактеризовать все участки как злаково-разнотравные.

Библиографическая ссылка

Пещанская Е.В. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ И КОМПОНЕНТОВ ТРАВОСТОЯ МОДЕЛЕЙ ЛУГОВЫХ СТЕПЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА // Успехи современного естествознания. 2020. № 11. С. 26-31;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37510 (дата обращения: 14.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.37510