Введение

Решение вопросов оптимальной пространственной организации природных, социальных и производственных подсистем культурного ландшафта является важным условием геоэкологического планирования устойчивого эколого-социально-экономического развития региона [1]. С позиции принципов системы территориального планирования, ее основы устанавливаются Приказом Минрегиона России от 19.04.2013 г. № 169 в виде идеи о проектировании экономического, социального и экологического каркасов территории.

Тематики управления территориальной дифференциацией [2] и реализации каркасного подхода в работах последних лет находят свое приложение в контексте решения природоохранных задач [3], проектирования городских территорий [4], организации сельскохозяйственного землепользования [5], развития рекреационного типа хозяйственного освоения культурного ландшафта [6] и др.

Методики геоинформационного моделирования каркасов территории в приведенных и других трудах различаются подходами к используемой для этого пространственной информации о природных, социальных и производственных подсистемах культурного ландшафта, составом баз данных и электронных слоев при проектировании картографического материала в геоинформационных системах (ГИС) и др.

Опыт проведенных исследований по геоэкологическому зонированию и моделированию каркасной модели культурного ландшафта региона [1; 7] показывает, что выполнение работ целесообразно проводить на базе ландшафтной карты в структуре региональной ГИС (рис. 1). Использование данного информационного ресурса позволяет решить целый комплекс задач, одна из которых – оценка ландшафтного разнообразия территории через моделирование морфометрических ландшафтных показателей (метрик).

Практический смысл ГИС-моделиро-вания заключается в выявлении зон, отличающихся наибольшими показателями ландшафтного разнообразия, сохранение которого является важной задачей региональной экологической политики [8]. Такие геоэкологические зоны призваны определять пространственную организацию структурных элементов экологического каркаса, локализацию развития эколого-рекреационной и природоохранной деятельности.

Цель исследования – разработка предложений по ГИС-моделированию ландшафтных метрик для целей геоэкологического зонирования культурного ландшафта Мордовии.

Материалы и методы исследования

В качестве базовой информационной основы была использована ландшафтная карта, разработанная под руководством А.А. Ямашкина [9, c. 109–136], которая в структуре ГИС «Мордовия» в зависимости от целей геоэкологических исследований отражает ландшафтные выделы на различных уровнях структурно-генетической классификации геосистем. ГИС-моделирование морфометрических ландшафтных показателей проводилось при средне- и крупномасштабном картографировании на уровне родов геосистем, выделяемых с учетом морфоскульптурных форм и генезиса рельефа земной поверхности. В качестве основного программного продукта была использована ГИС ArcGIS, с учетом функционала которой спроектирована система баз данных и электронных карт.

Методики расчета ландшафтных метрик изложены в трудах Л.И. Ивашутиной, В.А. Николаева [10], А.С. Викторова [11], в многочисленных региональных работах современного периода [12; 13 и др.]. Ключевыми факторами выбора метрик стали возможность однозначной интерпретации полученных значений и разнонаправленный характер демонстрируемых параметров. В работе рассчитаны индекс уникальности, Iу.; индекс относительного богатства, Iо.б.; индекс ландшафтной мозаичности, Iл.м.; индекс ландшафтной сложности, Iл.с.; индекс суммарной расчлененности, Iс.р.; индекс энтропийной меры разнообразия, Iэ.м.р..

Метрика Iу. рассчитывалась по формуле (1)

Iу = ∑(Si / Sj), (1)

где Si – общая площадь выделов i-го рода геосистем в операционной ячейке;

Sj – общая площадь выделов j-го рода геосистем в границах Республики Мордовия.

Параметр характеризует долю какого-либо рода геосистем по отношению к совокупной площади выделов этого же рода в изучаемых границах. Чем выше значение метрики, тем более уникален набор родов геосистем по отношению к остальному региону, а значит такая территория потенциально более привлекательна для включения в экологический каркас и требовательна к обеспечению охранного режима природопользования.

Метрика Iо.б. рассчитывалась по формуле (2)

Iо.б. = N / No , (2)

где N – количество родов геосистем в пределах операционной ячейки;

No – количество родов геосистем в границах Республики Мордовия.

Данный параметр тем выше, чем репрезентативнее содержание спектра типологических выделов на ограниченном пространстве операционной ячейки. Индекс является метрикой локальной репрезентативности, показывая долю выборки от генеральной совокупности.

Рис. 1. Этапы геоэкологического зонирования культурного ландшафта региона [7]

Метрика Iл.м. определялась по формуле (3)

Iл.м. = 1 – (N / n), (3)

где N – количество родов геосистем в пределах операционной ячейки;

n – количество выделов в пределах операционной ячейки.

Показатель характеризует сложность сочетания или чередования выделов родов геосистем в границах операционной ячейки. Чем больше значение, тем меньше родов геосистем при равном количестве выделов в границах операционной ячейки. Данный параметр крайне важен для выделения однородных по ландшафтному рисунку территорий, формирующих предпосылки для планирования опорного (хозяйственного) каркаса.

Метрика Iл.с. рассчитана по формуле (4)

Iл.с. = 10 000 × (n / So ), (4)

где n – количество выделов в пределах операционной ячейки;

So – средняя площадь выделов в границах Республики Мордовия.

Параметр свидетельствует о пестроте ландшафтного рисунка, не учитывая при этом закономерности конфигурации типологических единиц (родов геосистем). Как и Iл.м., параметр Iл.с. применим, прежде всего, для картографирования пространственной конфигурации хозяйственного каркаса.

Метрика Iс.р. смоделирована по формуле (5)

(5)

(5)

где pi – периметр контура выдела i-го рода геосистем в операционной ячейке;

si – площадь контура выдела i-го рода геосистем в операционной ячейке.

Параметр свидетельствует о ландшафтной расчлененности территории: при прочих равных условиях чем более извилистый характер контуров, тем больше значение индекса, чем больше количество парных соответствий «род геосистем – выдел», тем также значение индекса выше. Следовательно, наиболее высокие параметры данной метрики свидетельствуют о неоднородности пейзажных границ, чередовании природных комплексов, что является важным фактором эколого-рекреационной аттрактивности.

Метрика Iэ.м.р. была рассчитана в соответствии с формулой (6)

Iэ.м.р. =  (6)

(6)

где ni – количество выделов i-го рода геосистем в операционной ячейке;

n – количество выделов в операционной ячейке.

Показатель имеет высокие значения в том случае, если в операционной ячейке содержатся одиночные выделы для представленных i-х родов геосистем. Метрика показывает информативность локальных сочетаний геосистем для картографирования участков с повышенным ландшафтным разнообразием, которые рекомендуется относить к структуре экологического каркаса с целью установления режима особой охраны.

Результаты исследования и их обсуждение

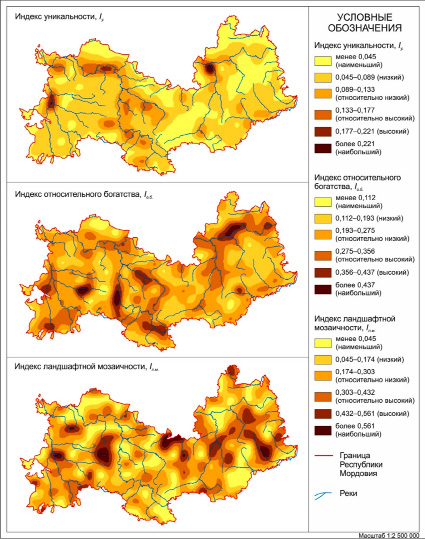

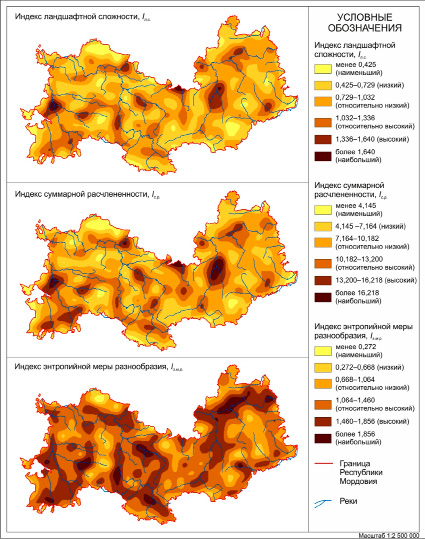

На основе ландшафтной карты [9], отражающей структуру региона на уровне родов геосистем, было проведено ГИС-моделирование ландшафтных показателей с построением соответствующих баз данных и электронных карт (рис. 2 и 3). По результатам ГИС-моделирования было выделено несколько зон с повышенным ландшафтным разнообразием, что определяет их высокий потенциал для формирования опорных зон экологического каркаса, организации природоохранного статуса.

Темниковская зона приурочена к участку субширотного характера течения реки Мокша. Для нее характерны высокие значения Iу. (до 0,221), Iл.с. (до 1,640), Iэ.м.р. (до 1,856), наибольшие значения Iс.р. (более 16,218). Повышенное ландшафтное разнообразие основано на контрастных границах, формируемых в зоне контакта таежных геосистем древнеаллювиальных равнин с пологоволнистыми водно-ледниковыми равнинами на севере, в Мокшинско-Алатырском междуречье, и южнее – с лесостепными геосистемами, формируемыми на смежных вторичных моренных равнинах. В результате формируются весьма ценные в эколого-рекреационном и природоохранном отношении сочетания природных условий.

Мокшинская зона приурочена к участку субмеридионального течения реки Мокша. Особенность заключается в контакте пойменных комплексов с лесостепными геосистемами левобережья и лесными геосистемами правобережья. Были зарегистрированы повышенные значения Iо.б. (более 0,437), Iэ.м.р. (более 1,856) и Iл.с. (более 1,336).

Вадская зона регистрируется в среднем течении реки Вад в местах центростремительного впадения притоков (Парца, Виндрей, Явас и др.).

Рис. 2. Результаты ГИС-моделирования метрик Iу., Iо.б., Iл.м. (на основе ландшафтной карты, разработанной под руководством А.А. Ямашкина [9])

Высокое ландшафтное разнообразие обусловлено зонами контакта слабоволнистых междуречий, слабодренированных пологоволнистых геосистем надпойменных террас и пойм, что определяет развитие субстагнозных факторально-динамических рядов на слабодренированных геосистемах. Зарегистрированы повышенные значения всех метрик.

Алатырская зона локализуется по осевой доминанте – реке Алатырь, в месте впадения в нее реки Нуя. Повышенные значения ландшафтных метрик связаны с пространственным сочетанием на ограниченной территории лесных геосистем водно-ледниковых, аллювиально-флювиогляциальных равнин и гидроморфных геосистем с лесостепью Приволжской возвышенности. Были зарегистрированы повышенные значения следующих ландшафтных метрик: Iо.б. (более 0,356), Iл.с. (более 1,032), Iс.р. (более 10,182), Iэ.м.р. (более 1,460).

Локализация Сурской зоны приурочена к отдельным проявлениям повышенных значений метрик (прежде всего Iэ.м.р.) в зоне контрастных экотонных ландшафтных сопряжений долинных геосистем реки Суры и лесостепных склоновых геосистем возвышенной эрозионно-денудационной равнины.

Рис. 3. Результаты ГИС-моделирования метрик Iл.с., Iс.р., Iэ.м.р. (на основе ландшафтной карты, разработанной под руководством А.А. Ямашкина [9])

Результаты ГИС-моделирования ландшафтных показателей учитывались при проектировании карт геоэкологического зонирования культурного ландшафта региона с выделением зон экологического равновесия и хозяйственного каркаса [1; 7].

Заключение

Геоэкологическое зонирование выступает важнейшим инструментом гармоничного сочетания природных, социальных и производственных подсистем культурного ландшафта. Реализуемый при этом каркасный подход требует учета множества факторов, одним из которых является ландшафтное разнообразие. Повышенные расчетные значения ландшафтных метрик позволяют локализовать участки, которые должны стать опорными зонами развития регионального экологического каркаса, ядрами развития эколого-рекреационной деятельности, что, в свою очередь, формирует необходимость регламентации хозяйственных процессов, введения природоохранного статуса в силу уникальности сочетаний природных условий на ограниченной территории.

Библиографическая ссылка

Зарубин О.А. ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ЛАНДШАФТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗОНИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ) // Успехи современного естествознания. 2024. № 10. С. 43-49;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38316 (дата обращения: 06.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38316