Введение

В северо-восточной части Республики Саха (Якутия) на шельфах морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морскими сейсморазведочными работами различных организаций выявлен ряд антиклинальных структур. Перспективные объекты оцениваются как потенциально нефтегазоносные с достаточно высоким прогнозным углеводородным потенциалом.

Структурно-тектонические особенности региона, открытые и изученные предыдущими исследователями Северного Ледовитого океана (СЛО), заложили основу для его последующего изучения геологического строения [1, c. 27]. К таковым относятся исследования и выводы Ю.Е. Погребицкого, Л.П. Зоненшайна, В.Е. Хаина, А.Б. Кузьмичева, С.Д. Соколова, В.А. Верниковского, В.А. Виноградова и многих других, получивших подтверждение последующими работами [2; 3; 4, с. 6]. Дальнейшее изучение основных структурных элементов региона, выявленных по данным сейсморазведки, на данном этапе геологического изучения территории, на взгляд авторов, может базироваться на методах сейсмостратиграфии с опорой на малоглубинные стратиграфические скважины ПАО «НК «Роснефти» [5]. Изучение сейсмофаций и их геологическая интерпретация на всех стадиях изучения геологического разреза дает возможность получить данные о присутствии в разрезе литофациальных, магматических, метаморфических комплексов, распространении, этапов тектонического развития, истории формирования.

Целью исследования является выявление в сейсмическом волновом поле методами сейсмостратиграфического анализа характерных, типичных сейсмофаций, указывающих на происхождение антиклиналей в локальных структурно-тектонических зонах шельфов морей северо-востока Якутии, для последующего изучения перспективных объектов и их классификации.

Материалы и методы исследования

Объектами исследования являются шельфы морей северо-востока Якутии: Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского.

Материалом исследования послужили результаты сейсмических работ, проведенных в разные годы в пределах шельфов морей Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского.

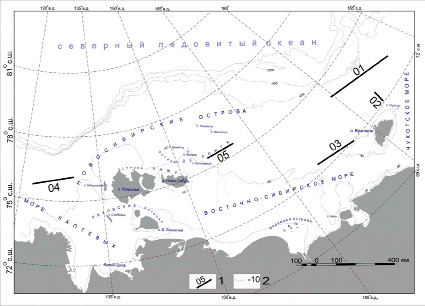

Методология исследования основана на обобщении и анализе имеющихся данных сейсморазведочных исследований на основе сейсмостратиграфии как актуального метода интерпретации временных и глубинных разрезов. Сейсмостратиграфия, как основной метод изучения сейсмических данных изучаемого региона, широко используется авторами статей о геологии шельфа, например О.Г. Эпштейном, А.М. Никишиным, В.Г. Заварзиной [6–8]. Авторы статьи в качестве примера для выявленных характерных типовых сейсмофаций основных структур шельфов северных морей использовали материалы ранее опубликованной статьи и отчета СВКНИИ ДВО РАН (рис. 1) [9].

Результаты исследования и их обсуждение

Рассматриваемая территория характеризуется сложным строением, складывающимся из платформенного, межплатформенного (Гиперборея, Сибирь), прибрежно-морского, коллизионного (Южно-Анюйская сутура, Новосибирско-Чукотская надвиговая зона), океанического и тектоно-магматического (Северный Ледовитый океан, хребет Гаккеля, Арктический плюм) этапов развития [1, c. 496]. На каждом из названных этапов формировался свой тип структур, имеющих характерные особенности проявления в сейсмическом волновом поле. Из ряда структур, образованных в различных структурно-тектонических, магматических, литофациальных условиях, подобраны объекты, в которых, в сейсмическом волновом поле, наиболее отчетливо проявляется тот или иной структурообразующий фактор – структурно-тектонический, магматический и их комбинации. К типовым сейсмофациальным комплексам территории отнесены отражения в сейсмическом волновом поле (СВП) образований фундамента, осадочного чехла, проявлений магматизма и этапов тектонического развития.

Рис. 1. Обзорная схема сейсмических профилей. Условные обозначения: 1 – глубинные и временные разрезы, использованные в статье; 2 – батиметрия

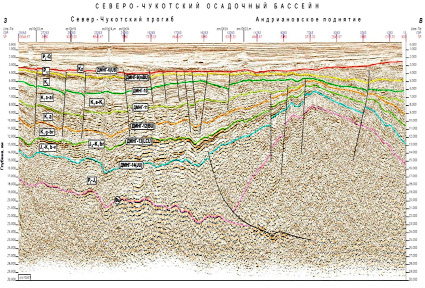

Рис. 2. Глубинный сейсмогеологический разрез по профилю 01 через западную часть Андриановского поднятия [8]

Результаты изучения сейсмофациальных особенностей ряда структур шельфа, особенности стратификации разреза, представлены в публикациях и докладах авторов настоящей статьи [10–12]. Авторы не ставят целью полное обобщение всех сейсмических данных рассматриваемого региона ввиду их большого объема и затрат на их приобретение.

Всего выявлено пять типов антиклинальных структур.

Первый тип – структурно-тектонический. К северо-востоку от острова Врангеля, на краевой части шельфа сейсморазведочными работами выявлено Андриановское поднятие (рис. 2) [2]. Поднятие полностью скрыто под верхним структурным этажом. Его изучение методами сейсмостратиграфии показало, что оно относится к надвиговым антиклиналям рампового типа [11]. Ее формирование обусловлено горизонтально-сдвиговыми, субширотными, межплитными дислокациями. Внутренняя структура поднятия отражается в сейсмическом волновом поле (СВП) до сейсмической границы «Фа» (СГФа), являющегося акустическим фундаментом моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря (ВСМ) (рис. 2) [2]. Структура конседментационного типа, присутствуют склоновые сейсмофации [11]. Индексация сейсмофаций, интерпретация волновой картины приведена по варианту авторов [9].

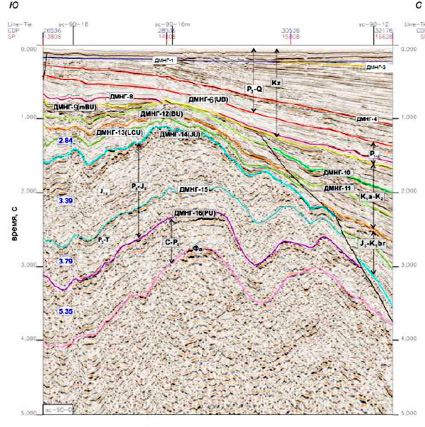

Второй тип антиклиналей отнесен к коллизионным антиклиналям тыловой части надвига. К югу от Андриановского поднятия выявлена сложно-построенная, деформированная зона, соответствующая, на взгляд авторов, структуре коллизионного типа в виде куполовидных зон выдавливания, тыловой части Новосибирско-Чукотской надвиговой зоны (НЧНЗ) (рис. 3). Внутренняя часть структуры прослеживается до СГФа на глубине около 5 км, перекрыта верхним структурным этажом [4]. В отличие от Андриановского поднятия ее формирование проходило в относительно короткий этап, перед размывом и осушением территории в начале палеогена. Аналогичные структуры присутствуют в северной части НЧНЗ. Как показано в исследовании Роснефти, примыкающие склоновые структуры Мамонтовой ступени гряды Врангеля – Геральда, в пределах которой находится рассматриваемый разрез, являются аналогами элсмирского комплекса Аляски, являющегося одним из основных поисковых объектов Восточной Арктики [5].

Третий тип структур отнесен к денудированным антиклиналям центральной части Чукотско-Новосибирской надвиговой зоны. К югу и западу от острова Врангеля сейсморазведкой выявлен ряд структур нетипичного для осадочных пород типа. В сейсмическом волновом поле эти структуры в виде поднятий сложены породами с деформированной внутренней структурой, разбитой многочисленными тектоническими нарушениями. Эта толща соответствует акустическому фундаменту. Присутствуют склоновые сейсмофации. СГФа прослеживается вверх по поверхности размыва до донных отложений и дна моря (Шелагское, Барановское и другие поднятия) [2]. Кровля поднятий полностью размыта и находится в мелководной части шельфа. К югу, по всей шельфовой зоне, поднятия сменяются многокилометровой толщей, занимающей весь осадочный чехол, с пенепленизированой кровельной частью. Вся толща слагает Новосибирско-Чукотскую надвиговую зону (НЧНЗ) по всей мелководной части морей Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского [4, 7, 10].

Четвертый тип структур связан с аллохтонами отдельных надвиговых пластин. В пределах надвиговой зоны геофизическими методами выявлены протяженные рифтовые и горстовые зоны долготного простирания [2]. Часть этих зон локализует и разделяет краевые поднятия, рассмотренные выше. Во внешней части НЧНЗ, где в ее толще в ряде сегментов присутствуют сейсмофации надвигов, видно, что дислокации являются ответвлениями от детачмента, по которым шли горизонтальные перемещения крупных покровных пластин в ходе формирования надвиговой зоны, приведших к образованию протяженных, узких рифтов. Аллохтоны пластин во внешней части НЧНЗ образуют антиклинальные структуры, где могут сформироваться ловушки углеводородов.

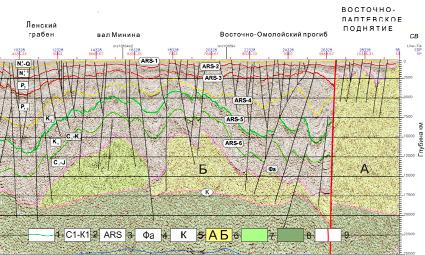

К пятому типу отнесены структуры подошвенного вдвига, разделяющиеся по времени образования и составу пород вдвиговых частей на два подтипа. На западной периклинали Новосибирско-Чукотской надвиговой зоны, в центральной части моря Лаптевых, в полосе ее стыка с тектоно-магматической зоной хребта Гаккеля (ТМЗХГ), изучены антиклинальные структуры двух типов. Первый подтип (рис. 4, Б) примыкает с запада к Лазоревской дислокации (детачменту), контролирующей НЧНЗ (рис. 4, А). Второй подтип примыкает к тектоно-магматической зоне хребта Гаккеля (ТМЗХГ) с востока. Оба подтипа структур образованы подошвенным вдвигом по СГФа. Различаются временем образования и внутренней структурой. Как видно на прилагаемом глубинном сейсмогеологическом разрезе, антиклиналь первого подтипа имеет ядро с одинаковой внутренней структурой с НЧНЗ. Антиклиналь второго подтипа (вал Минина) сформировалась позже первого, сложена ядром с контрастной внутренней структурой, вероятно, магматического состава (рис. 4).

Проявления магматических пород Арктического плюма океанического и континентального типов, кроме тектоно-магматической зоны хребта Гаккеля, установлены на островах СЛО и примыкающей суши [1, 3]. В северо-восточной части моря Лаптевых на островах установлено проявление плюма в крупной тектоно-магматической купольной структуре Де Лонга. Состав базальтов характерен для континентальных извержений. Присутствие в разрезе осадочного чехла вулканитов хорошо идентифицируется высококонтрастными сейсмическими рефлекторами. На ряде профилей северной части купола выявлены сейсмофации вулканитов, в виде склоновых образований [4, 13]. К югу от островов Де Лонга в северной части Менвильского прогиба [11] на временном разрезе можно увидеть, что надвиговая зона залегает на мощной высококонтрастной толще. Она сложена магматическими породами однородного состава, не характерными для поверхностных и подводных излияний, соответствует интрузивным телам.

Рис. 3. Северо-Чукотский осадочный бассейн [9]

Рис. 4. Фрагмент глубинного сейсмогеологического разреза в центральной части моря Лаптевых по профилю 04 с дополнениями: 1 – отражающие горизонты; 2 – индексы отражающих горизонтов (несогласия ARS-5 и ARS-4 разделяют осадочный чехол на карбон-нижнемеловой (?), верхнемеловой и кайнозойский комплексы. Сейсмический горизонт ARS-6 приурочен к кровле карбон-юрского (?) подкомплекса ARS-3 приурочен к кровле палеоцен-эоценового, ARS-2 – олигоценового, ARS-1 – нижне-среднемиоценового подкомплекса); 3 – геологические индексы; 4 – акустический фундамент; 5 – отражающий горизонт К (1–5 по [9]); 6 – А) Новосибирско-Чукотская надвиговая зона, Б) локальная антиклинальная структура Новосибирско-Чукотской надвиговой зоны; 7 – локальная антиклиналь; 8 – фундамент; 9 – Лазоревский глубинный разлом

В истории формирования магматического плюма Де Лонга выделяются два этапа – среднемеловой и верхнемионен – плейстоценовый. Наблюдаемая интрузия в основании осадочного чехла Мальвийского прогиба соответствует, вероятнее всего, первому этапу.

Помимо рассмотренных антиклиналей, в верхнем и нижнем структурных этажах разреза известны проявления сейсмофаций, отражающих существование структур, с которыми связываются ловушки углеводородов неантиклинального типа, среди которых могут быть ловушки литологического и (или) тектонического ограничения на бортах впадин, прогибов. Примером объектов такого типа могут быть склоновые литофации размыва выше рассмотренных структур (рис. 2–4). Часть из них имеют тектонические ограничения вверх по склону.

В осадочном чехле части моря Лаптевых присутствуют перспективные структуры со сложным внутренним строением, сформированные в ходе внедрения Арктического плюма в нижний и верхний структурные этажи, в том числе в основание Новосибирско-Чукотской надвиговой зоны.

Заключение

Набор выявленных сейсмофаций характеризует отражение в сейсмическом волновом поле структурно-тектонических, магматических особенностей этапов формирования локальных структур в шельфовой части морей Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского. Изучение материалов продолжается. Предлагаемые типы антиклиналей будут пополнены. Открывается возможность классификации изученных структур по времени образования с привязкой к этапам структурно-тектонического развития региона, опирающихся на стратиграфические скважины Роснефти, что представляется немаловажным для последующего районирования локальных объектов с точки зрения их перспективности на выявление в них залежей углеводородов.

Готовятся дальнейшие публикации по теме с учетом наработок, отраженных в статьях и анализе материалов прошлых лет, где будут показаны представления авторов о перспективах нефтегазоносности бассейнов и локальных объектов рассматриваемой территории.

Авторы выражают искреннюю признательность авторам статей, отчета СВКНИИ ДВО РАН, материалы которых использованы в работе.

Библиографическая ссылка

Оболкин А.П., Оболкин А.А., Слепцова М.И., Севостьянова Р.Ф. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКЛИНАЛЬНЫХ СТРУКТУР НА ШЕЛЬФАХ МОРЕЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ ПО ДАННЫМ СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ИХ КЛАССИФИКАЦИИ // Успехи современного естествознания. 2024. № 11. С. 112-118;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38341 (дата обращения: 10.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38341