Введение

В настоящее время в связи с глобальными климатическими изменениями особое внимание отводится оценке их проявления на региональных уровнях. Зональные ландшафты являются открытыми геосистемами, формирующимися в результате массоэнергообменных процессов с окружающей средой. Поэтому изменение климатических параметров отражается на структуре и динамике миграционных процессов в ландшафтах и их компонентах. Качественная и количественная характеристики региональных климатических ресурсов взаимосвязаны со сложными погодообразующими процессами в атмосфере и антропогенной трансформацией ландшафтов. Ландшафтно-климатический подход основан на комплексном анализе всей совокупности климатических и миграционных процессов, протекающих в ландшафтах. Выделяют ландшафтно-геохимические системы, которые характеризуются рядом однотипных физико-географических характеристик и имеют специфический набор факторов и закономерностей. Региональные ландшафты в условиях климатических катаклизмов могут менять скорость и направленность геохимических процессов. Анализ влияния изменения климатических условий на ландшафты позволит прогнозировать и моделировать структурные и динамические процессы в них.

Цель исследования – выявление влияния климатических изменений на миграционные процессы химических элементов в ландшафтах Воронежской области за 1961–2020 гг.

Материалы и методы исследования

Для достижения цели использовались аналитический, статистический, геохимический методы. Проанализированы многолетние сведения Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, специализированные массивы месячных сумм осадков и среднемесячных температур на территории России по данным мирового центра данных Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации (ВНИГМИ МЦД) [1–3]. Анализируемый период: 1961–2020 гг. Для определения динамики барического поля (чередования циклональных и антициклональных типов) были рассмотрены синоптические карты и карты барической топографии с1947 по 2023 г.

Результаты исследования и их обсуждение

Известно, что на миграционные процессы химических элементов в региональном ландшафте оказывают влияние климатические факторы [4, 5]. Воронежская область расположена в лесостепной зоне, в умеренном климатическом поясе, с умеренной степенью континентальности климата, для нее природой созданы условия, оптимальным образом сочетающие солнечную освещенность и, соответственно, нагрев подстилающей поверхности с ее увлажненностью, что способствует накоплению растительной биомассы, активности химических реакций, происходящих в элементах ландшафта, и в общем является основой развития ландшафта [5].

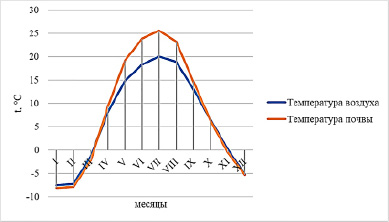

Установлено, что средний поток солнечной энергии на земную поверхность достигает 3300 ккал/м2, а ее полезная мощность составляет 1792 ккал/м2. Термический режим территории характеризуется температурой воздуха и почвы. Среднегодовая температура воздуха Воронежской области составляет 5,5 ºС, усредненные ее значения для самого холодного месяца, января, составляют –7,5 ºС, для самого теплого, июля, составляют +20,1 ºС, средние параметры из абсолютных минимумов определены около -30 ºС, а максимумов +35 ºС. От температурного режима в общем зависит скорость химических реакций. Увеличение температуры воздуха на 10º приводит к возрастанию скорости миграционных процессов в ландшафте в 2 раза [6]. Начиная с ХХI в. увеличивается количество жарких дней, температура возросла на 2,2º, уменьшилось почти в два раза количество морозных типов погоды. Толщина снежного покрова изменилась с 25–30 до 10–20 см, а также продолжительность залегания снежного покрова с 140 до 110 дней, и устойчивый снежный покров начал устанавливаться с середины декабря [7]. Динамика температурного режима в годовом ходе, полученная по данным [3] за 1961–2020 гг., представлена на рис. 1.

Из-за своего географического положения территория Воронежской области находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Центральной Азии. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся обычно активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом [2, 3]. Циркуляционные условия атмосферы способствуют переносу или накоплению вещества в зональных типах ландшафтов.

Рис. 1. Среднемесячный ход температур воздуха и почв (1961–2020 гг.) [3]

Для Воронежской области характерна, особенно в холодный период года, частая смена антициклональных и циклональных типов погоды [6, 8]. В результате анализа аэросиноптического материала за 1947–2023 гг. на территории области было установлено 9 циклональных и 7 антициклональных типов погоды. В основу данной классификации положено местоположение центров формирования данных барических образований, траектории их перемещения и их части (периферии), оказывающие влияние на территорию. Значительное количество циклональных типов погоды отмечено в осенне-зимний период, с наибольшей их повторяемостью в ноябре и декабре [9]. С данным типом связана облачная погода с высотой нижней границы облаков 300–500 м, а часто и ниже, около 100–200 м. Преобладание облачности нижнего яруса обуславливает выпадение осадков. Их выпадение способствует очищению атмосферы от примесей, содержащихся в ней. В конечном итоге происходит перемещение примесей, содержащихся в атмосфере, и накопление в компонентах ландшафта.

Антициклональный тип погоды чаще отмечается в теплое полугодие. Данному типу свойственны малооблачное (безоблачное) состояние неба, высокие температуры летом и низкие зимой. Установление сухой жаркой погоды, влияющей на увеличение скорости химических реакций в ландшафте. В осенне-зимний период, особенно в утренние часы, нередко образование низкой (200–300 м) подынверсионной облачности и туманов; осадков при этом практически не выпадает.

В начале ХХI в. количество аномальных явлений погодных условий возрастает. Среднее количество осадков до 1960-х гг. колебалось в пределах 389–548 мм в год. По последним данным (период осреднения 1961–2020 гг.) [2], среднегодовое количество осадков по Воронежской области составляет 579 мм в год. Максимальное их количество выпадает в июне-июле, минимальное – в холодное полугодие, с минимумом в марте (табл. 1). Максимум поступления химических веществ на ландшафт области приходится также на период максимального выпадения осадков, при этом существенную роль оказывает характер атмосферных осадков, скорость и продолжительность их выпадения [9]. Интенсивность ливней может достигать 1,16 до 2,76 мм/мин – это приводит к значительному поступлению минеральных и органических веществ на почвенный покров [6].

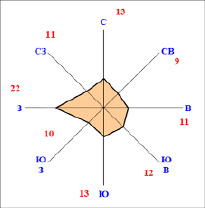

Пространственный перенос атмосферных аэрозолей осуществляется ветром. Годовая роза основных направлений ветра с обозначением их повторяемостей на территории Воронежской области, построенная за 1961–2020 гг. по данным [1], показана на рис. 2. Распределение средних скоростей ветра по месяцам и за год приведено в табл. 1.

Таблица 1

Распределение среднего количества осадков и средних скоростей ветра в течение года

|

Месяцы |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

X |

XI |

XII |

Год |

|

Количество осадков (мм) |

43 |

36 |

34 |

41 |

45 |

67 |

64 |

53 |

53 |

46 |

47 |

49 |

579 |

|

Скорость ветра, м/с |

3,3 |

3,4 |

3,3 |

3,0 |

2,7 |

2,4 |

2,2 |

2,2 |

2,4 |

2,9 |

3,1 |

3,4 |

2,8 |

Рис. 2. Годовая роза ветров (1961–2020 гг.) [1]

Наибольшую повторяемость в году имеют ветры западного направления (21,5 %). Меньше всего наблюдаются ветры северо-восточного направления (9,0 %). Среднегодовая скорость ветра составляет 2,8 м/с, при этом в зимнее и весеннее время скорость несколько больше (3,3–3,4 м/с), в летнее – меньше (2,2 м/с) [1]. Продолжительность ветра с большими скоростями в теплый период года обычно меньше, чем в холодный, однако при ливнях и грозах наблюдается резкое шквалистое, но кратковременное усиление ветра. Ветровой перенос усиливает саморегулирующие свойства атмосферы. Количество дней со штилем и скоростью ветра до 1–2 м/с достигает 32 %, и характерны они для летнего периода.

По данным ветрового переноса можно рассчитать энергетическую результирующую ветра [10]. Энергетическая результирующая ветра характеризует энергию, которую можно получить от воздушной массы, движущейся над территорией, с одного квадратного километра. Этот показатель позволяет определить энергообмен воздушной среды с окружающей территорией. Для региональных ландшафтов основными источниками загрязнения атмосферы являются урбанизированные территории, энергетическая результирующая ветра позволит определить массу выноса ингредиентов по воздуху от промышленных источников загрязнения.

Для определения качественной и количественной характеристики миграционного потока необходимы сведения о химическом составе снеговых и дождевых вод. Для Воронежской области средняя минерализация атмосферных осадков невысокая и составляет 31,2 мг/л. Наибольшие колебания в снеговых и дождевых водах наблюдаются в содержании ионов НСО3, SO42, Ca2+. На территорию региона может поступить более 13,00 т/км2 солей [5, 6], что доказывает роль климатических факторов на формирование геохимического фона региональных ландшафтов. На территории области климатические показатели в пространственном отношении изменяются незначительно. Так, разница в температуре при движении с запада на восток и с севера на юг не превышает 2–3º, а величины выпадающих осадков колеблются в пределах 20–50 мм [2, 3]. Отмечено нарастание частоты аномальных климатических условий, которые негативно влияют на сельскохозяйственное природопользование. По годам в зависимости от их климатических особенностей наблюдаются колебания урожайности сельскохозяйственных культур, которая тесно взаимосвязана и с почвенными ресурсами региона. Неоднородное почвенное пространство во взаимосвязи с климатическими процессами меняет свойства миграционных потоков в ландшафте. В зональных ландшафтах исторически формируются массоэнергобменные процессы, и их функциональный режим зависит от особенностей взаимосвязи всех компонентов природы.

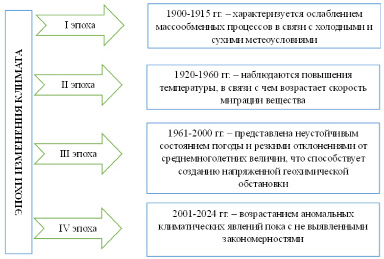

Динамика многолетних климатических показателей существенно изменяет характер миграционных процессов вещества в ландшафте. Известны четыре эпохи изменения климата [11] (рис. 3) и три циркуляционные эпохи по преобладающему переносу воздушных масс, которые в конечном счете приводят к изменению условий миграционного режима вещества в ландшафте (табл. 2) [12, 13].

Рис. 3. Эпохи изменения климата на территории России (1900–2024) [11]

Таблица 2

Многолетние циклы преобладающего циркуляционного режима (1899–2014 гг.) [12]

|

Эпохи |

I |

II |

III |

|

Годы |

1899–1915 |

1916–1956 |

1957–2014 |

|

Особенности циркуляционных процессов |

Преобладание блокирующих процессов |

Преобладание зональной циркуляции |

Преобладание выходов циклонов из низких широт в высокие |

Эпоху после 2014 г. до настоящего времени можно характеризовать как эпоху с преобладанием высокочастотных колебаний циркуляционных процессов, с преобладанием межширотного обмена.

Рассмотрение изменения основных химических параметров в многолетнем цикле позволяет классифицировать их по направленности воздействия на миграционные процессы вещества, потому что изменения климата находят отражение в водно-тепловом и биогенном режиме ландшафтов. Причем следует различать прямое и косвенное влияние климата на геохимическую миграцию вещества. Интенсивность миграционных процессов тесно взаимосвязана не только с пространственной, но и с временной дифференциацией климата. Характер миграции вещества изменяется в зависимости от многолетних и сезонных флуктуаций климатических параметров.

Проведен историко-географический анализ более чем векового цикла природных условий, связанных с солнечной активностью, которая отражается на сочетании теплых и влажных эпох [14]. В табл. 3 приведены сочетания лет (периоды) по сходным метеоусловиям с 1836 по 1956 г. с характерными для них режимами температуры и осадков, а также особенностями миграционных процессов химических веществ.

По данным Всемирной метеорологической организации, начиная с 1960 г. наблюдается повышение температуры, а 2015–2020 гг. были самыми теплыми. При этом можно выделить волны похолодания –1970–1990 и 2000–2005 гг. Отмечена тенденция увеличения количества осадков на 5–10 мм в год, снижается мощность снежного покрова. продолжительность его залегания, усиливается циклональный режим атмосферы.

Таблица 3

Историко-географический анализ природных условий (1836–1956 гг.) [14]

|

Годы |

Температурный режим |

Режим осадков |

Особенности миграционных процессов химических веществ |

|

1836–1852 |

не показательно, близко к норме |

выпадение большего количества осадков |

промывной режим и активизация миграционных процессов |

|

1853–1877 |

не показательно, близко к норме |

среднеувлажненный период весной и летом |

оптимизация миграционных процессов |

|

1878–1886 |

не показательно, близко к норме |

обильные осадками зимой и летом |

возрастание выноса вещества |

|

1887–1898 |

не показательно, близко к норме |

недостаток осадков весной и летом |

замедление вертикального массообмена, увеличение скорости химических реакций |

|

1899–1914 |

не показательно, близко к норме |

недостаточное увлажнение в сочетании с обильными осадками |

взаимодействие процессов миграции и аккумуляция вещества |

|

1915–1928 |

не показательно, близко к норме |

преобладают обильные летние осадки в сочетании с короткими засухами |

возрастание миграционных процессов в летний период в сочетании с застойными явлениями и резким всплеском скоростей химических реакций |

|

1929–1935 |

отдельные суровые зимы (температуры значительно ниже нормы) |

преобладает влажное лето и отдельные суровые зимы |

создаются оптимальные условия для миграционных процессов летом и нарушение миграционного цикла зимой |

|

1936–1939 |

жаркое лето (температуры значительно ниже нормы) |

засушливое лето (дефицит осадков) |

увеличение скорости миграции вещества |

|

1940–1945 |

холодные годы (температуры ниже нормы) |

влажные годы (количество осадков выше нормы) |

процессы вертикального выноса вещества с резким уменьшением скоростей химических реакций |

|

1946–1956 |

достаточно частые оттепели в зимний период |

годы с достаточным количеством осадков в зимний период и летними засухами |

изменение миграции вещества по сезонам года и увеличение скорости химических реакций в летний период |

На основании проведенного анализа, по мнению авторов, данные примеры иллюстрируют диапазон колебаний миграционных процессов во многолетнем цикле, показывают их разнонаправленность. Это позволяет вычленять сезонную и временную динамику миграции. Многолетние изменения солнечной активности находят отражение в сочетании климатических показателей и являются энергетическими факторами миграционных процессов. Колебания осадков теплого и холодного периода происходят не синхронно. В периоды ослабления западного переноса черты континентальности климата увеличиваются, при этом температуры июля возрастают, а температуры января снижаются.

Заключение

Таким образом, начиная с 1960 г. наблюдается повышение температуры и отмечается общая тенденция к увеличению увлажнения, при этом 1960-е и 1980-е гг. характеризовались относительной засушливостью, 1970-е и 1990-е гг. – увеличением увлажненности. В начале XXI в. отмечено повышение температуры на 1,2–1,4 ºC по сравнению с XX в. Следующее десятилетие, до 2035 г., также будет характеризоваться тенденцией к увеличению количества осадков и возрастанием среднегодовой температуры.

Показатели климата региона прослеживаются во всех составляющих зональной ландшафтной геосистемы. Качественный анализ климатических показателей выявил возможность определения периодов по сходным условиям миграционного режима вещества и расчета для каждого из них количественных интегральных параметров. Это позволит более достоверно обосновать геоэкологические условия почвенного покрова, ландшафтов отдельных регионов, с учетом известной цикличности атмосферных процессов, связанных с периодичностью солнечной активности, а также с изменением антропогенных условий, обусловленных общим ростом народонаселения земного шара и активной индустриализацией человеческого общества.

Полученные результаты позволят определить тенденции уровней нарушений природной среды региона и заложить их в системе мероприятий по охране и преобразованию сельскохозяйственного природопользования области. Климатические условия лесостепной и степной зон на рубеже XXI в. характеризуются частой сменой погодных условий и высокой вероятностью наступления засушливых периодов, которые необходимо учитывать для оптимизации сельскохозяйственной деятельности. Сопоставление статистических данных урожаев сельскохозяйственных культур и климатических параметров с миграционными процессами в почве даст возможность выявить протекающие в них негативные процессы. Материалы исследования можно использовать при оценке функционального режима региональных агро- и лесных геосистем и положить в основу усовершенствования его мониторинга. В зависимости от конкретных задач используются различные логические цепочки периодичности ритмов температур, осадков, циркуляционных процессов. Пульсационно-ритмические механизмы природных процессов определяют скачкообразные изменения направленности и темпов природных процессов и импульсы дальнейшего развития.

Библиографическая ссылка

Мокшина Н.Я., Пахомова О.А., Андропов Е.А., Межова Л.А., Закусилов В.П. ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЛАНДШАФТАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ // Успехи современного естествознания. 2025. № 2. С. 6-12;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38371 (дата обращения: 28.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38371