Введение

Несмотря на смещение фокуса горнодобывающих компаний на рудные месторождения, более трех четвертей всех новых лицензий, выданных по заявительному принципу, составляют россыпные месторождения золота [1]. В связи с этим оптимизация процесса поисков и разведки россыпных месторождений имеет большое значение для экономики [2–4]. Традиционным способом геологоразведочных работ на россыпях являются шурфовка и бурение, то есть медленные и дорогостоящие, а кроме того, еще и неэкологичные работы. Поскольку рентабельные запасы легко открываемых месторождений в развитых в инфраструктурном отношении районах уже исчерпаны [3–5], работы приходится вести в удаленных районах со сложной проходимостью, удаленных от существующих автодорог [6], что является дополнительным экономическим и геологопоисковым фактором, требующим применения инновационных мобильных геологоразведочных решений [7]. Часто это северо-восточные районы РФ, в которых тяжелая техника еще и наносит непоправимый вред хрупким экосистемам, разрушая мерзлоту и приводя к деградации почв и грунтов [8]. Такой ущерб на поисковой стадии весьма нежелателен, и встает вопрос более качественного выбора участков для проведения буровых работ. Эту задачу позволяют решить геофизические методы [9–11], которые могут обеспечить исследования большой территории в течение одного полевого сезона. При этом на первый план выходит поиск критериев геофизических признаков или аномалий, которые соответствуют наличию полезного ископаемого.

Базис применения геофизики при поисках россыпных месторождений основан на том, что тяжелая фракция, содержащая рудные минералы и их спутники, концентрируется в пониженных частях рельефа или палеорельефа [9, 10, 12]. Выявление этих ловушек, например меандр палеорусел, является задачей геофизики, которая решается либо за счет наличия в тяжелой фракции магнитных минералов – в таком случае применяются методы магниторазведки, либо для поиска и картирования самих структур можно применить малоглубинные волновые методы [9]. Как правило, рекомендуется сперва выполнить опытные работы по линиям буровых скважин с известным содержанием полезного минерала, полученным по результатам лабораторных исследований, однако на практике, когда речь идет об исследованиях новых объектов, буровых скважин еще нет, и в таком случае приходится проводить методические геофизические работы без достоверных априорных данных. К такому случаю относится и данная работа. Поэтому основной задачей опытно-методических работ (ОМР) является оценка эффективности применения нескольких потенциально возможных методов при решении задачи геофизического картирования структур верхней части разреза в конкретной геологической и ландшафтно-морфологической ситуации, подтверждения гипотезы о наличии или отсутствии магнитных минералов и выявлении лучшего способа их обнаружения, отделении полезных объектов от геологических помех, которые могут быть сложными и многочисленными. Данная постановка задачи типична не только для поисков россыпей и в зависимости от ситуации может быть решена различными способами – как наземными, так и маловысотными [13].

В данной работе авторы хотят поделиться опытом апробации комплекса потенциально быстрых и недорогих малоглубинных геофизических методов в составе магнитной съемки в обычном и градиентометрическом варианте и георадиолокационных зондирований в типичных для Восточной Сибири ландшафтно-морфологических и геологических условиях.

Цель исследования – оценка эффективности и демонстрация типичных проблем постановки наиболее экспрессных методов геофизической разведки при решении задачи картирования потенциально перспективных на россыпи участков в условиях заболоченности и вечной мерзлоты северных районов Восточной Евразии.

Материалы и методы исследования

Участок работ расположен в Северном Забайкалье, его границы не могут быть приведены в работе по причине коммерческой тайны, однако, как и большинство участков вблизи водотоков, перспективных на обнаружение россыпных месторождений, он характеризуется наличием заболоченностей, в том числе кочкарника высотой до 1–1,5 м, а также многолетней мерзлотой. Отложения русел рек представлены современными аллювиальными осадками: галечниками, песками, суглинками, глинами, валунно- и гравийно-галечными, а также верхнечетвертичными песками, глинами, галечниками.

Основные поисковые критерии объекта базировались на следующих двух позициях.

Во-первых, главную роль при формировании россыпной залежи играют процессы переноса и накопления полезного минерала. Минералы железа, обладающие повышенной плотностью и магнитной восприимчивостью, сопутствуют, как правило, золоторудной фракции, что позволяет выполнять их поиск методами магниторазведки, которые регистрируют создаваемые ими магнитные поля. При этом определяющую роль играет повышенное содержание магнитных минералов в россыпи. Кроме того, измеренное магнитное поле фиксирует зоны минерализации, контролирующие положение россыпей.

Во-вторых, крайне важным является картирование палеорусел водотоков и плотика, как наиболее перспективных участков для поиска россыпных полезных ископаемых. Для нахождения поисковых критериев выполнены опытные работы с применением методов магниторазведки и георадиолокации. Георадиолокационные зондирования (ГРЛЗ) позволяют анализировать распределение электрических параметров (диэлектрической проницаемости и удельного электрического сопротивления) в разрезе, что дает информацию о структурном строении изучаемой территории. Вертикальная и латеральная изменчивость геоэлектрических горизонтов показывает структурные особенности геологического разреза.

Магниторазведочные работы выполнялись методом магнитной градиентометрии. В качестве полевой аппаратуры использовался протонный магнитометр-градиентометр на эффекте Оверхаузера MMPOS-2, разработанный в НИЛ Квантовой магнитометрии под руководством В.А. Сапунова [14]. Градиентометр MMPOS-2 позволяет выполнять высокоточные измерения модуля магнитной индукции с абсолютной составляющей систематической погрешности не более +/- 1 нТл и случайной составляющей погрешности 0,03 нТл. Работы выполнялись в режиме нон-стоп без предварительной разбивки профилей, с навигацией по GNSS. Разнос между датчиками градиентометра составлял 1 м (по вертикали). Осуществлялось сравнение модуля полного вектора напряженности магнитного поля Земли с одного датчика и вертикального градиента для оценки целесообразности усложнения технологии съемки. Обработка данных проводилась по стандартному графу и включала построение карт и карт графиков магнитного поля и его вертикального градиента, анализ ландшафтной и морфоструктурной обстановки района работ.

Георадиолокационное зондирование основано на явлении отражения электромагнитных волн от поверхностей, на которых меняются электрические свойства. Основными параметрами среды, определяющими глубинность исследований, являются ее диэлектрическая проницаемость и удельное электрическое сопротивление. В состав георадара входят излучающая (источник) и приемная (приемник) антенны. Источник излучает электромагнитную волну заданной частоты в виде конечного полуторапериодного импульса. При георадиолокационной съемке генераторная и приемная антенны перемещаются вдоль по профилю с неизменным расстоянием между антеннами. Электромагнитная волна отражается от границ слоев, имеющих различные диэлектрические свойства. В каждой точке профиля записывается трасса – зависимость амплитуды сигнала от времени прихода отражения. Набор трасс по всему профилю составляет радарограмму эхо глубины до геоэлектрических границ в разрезе. В данном случае целью апробации являлась оценка возможности картирования поверхности плотика.

Работы выполнялись георадаром ОКО-2, при использовании антенного блока с центральной частотой 700 МГц, что обеспечивает глубинность до 5 м с разрешающей способностью порядка 10 см [15]. Съемка производилась в движении, при частоте зондирующих импульсов 14 имп/с без накопления, независимо от скорости перемещения антенного блока. В данном режиме шкала расстояний в записанном файле рисуется условно без специальной привязки и не несет в себе полезной информации. Привязка осуществлялась с помощью GPS-приемника, с записью координат начала и конца движения оператора и рабочего с антенной.

Радарограммы при обработке подвергнуты воздействию процедур, обеспечивающих повышение отношения сигнал/помеха, а именно: введение статических поправок, частотная фильтрация, регулировка усиления, деконволюция, горизонтальная фильтрация. Примененный граф обработки позволил выявить на фоне помех полезный сигнал.

Результаты исследования и их обсуждение

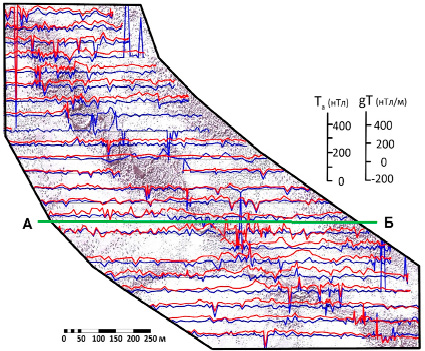

На рис. 1 представлены графики изменения магнитного поля и его вертикального градиента по профилям съемки.

Видно, что в целом результаты, получаемые в варианте обычной магнитной съемки и магнитной градиентометрии, принципиально схожи. На большей части участка интенсивность градиента незначительна и характеризует территорию, не затронутую процессами формирования россыпи.

Рис. 1. Карты графиков градиента магнитного поля (синий цвет) и модуля вектора напряженности магнитного поля (красный цвет) Источник: составлен авторами по результатам проведенных ОМР

В то же время на участке выявляются зоны повышенной изменчивости обоих параметров, которые достаточно контрастно оконтуривают границы потенциально перспективных зон. Они тяготеют к пойме долинного ручья, что свидетельствует о наличии магнитных минеральных форм и позволяет выявить местоположение зон из концентраций, а также говорит о формировании потенциальной россыпи постоянными водными потоками. Участки повышенных значений градиента магнитного поля и повышенной дисперсии модуля полного вектора напряженности указывают на интенсивное накопление аллювиальных осадков, происходящее в процессе формирования россыпных отложений. Естественно, до получения результатов буровых работ остается неизвестным, является ли россыпной участок рудным в экономическом смысле, но методы магниторазведки определенно позволяют выделить участки для постановки более дорогостоящих методов.

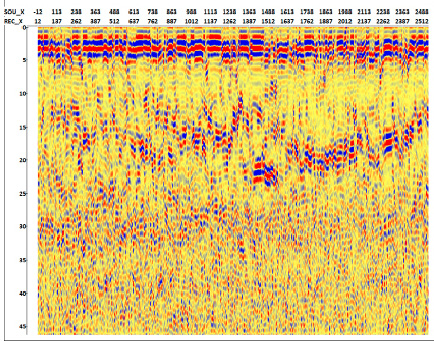

В данном случае таким методом являлась георадиолокация как потенциально наиболее экспрессный и недорогой метод детальных малоглубинных зондирований. Опытные профили были заложены в различных частях участка с наличием потенциального плотика. При этом следует отметить, что первоначально получаемый разрез был совсем нечитаем: отсутствовал интервал вступления прямой волны, который характеризуется одинаковой в первых вступлениях волновой картиной. Это произошло вследствие недостаточно плавного перемещения аппаратуры в пространстве в условиях сильно закочкованного участка (кочка до 1,0–1,2 м). После ручной коррекции статических поправок по прямой волне (черно-красные оси синфазности на временах 3–8 нс) и подбора оптимального усиления, картина стала более представительной (рис. 2).

Рис. 2. Временной разрез ГРЛЗ по линии АБ Источник: составлен авторами по результатам проведенных ОМР

На временах 10–20 нс уверенно выделяется отражающий горизонт. Горизонт прерывист, очень неустойчив, но характер отражений, их интенсивность свидетельствуют о наличии контрастной отражающей границы на глубине 3–3,5 м. Однако, по существу, следует признать, что в данном и подобных случаях ландшафтные и мерзлотные условия являются довольно серьезной проблемой и затрудняют эффективное проведение георадарных исследований. Повысить качество и информативность георадарных исследований можно за счет соответствующей подготовки профилей и перемещения антенного блока по ровной поверхности, например по доскам, положенным на кочки. Кроме того, возможен переход на поточечные измерения на отдельных пикетах с шагом 0,5–1,0 м в режиме старт/стоп. Такой подход снижает производительность, ведет к необходимости проведения дополнительных топогеодезических работ, но он значительно увеличивает разрешенность записи, точность структурных построений и, как следствие, обеспечивает получение количественных временных и глубинных разрезов.

Выводы

По результатам опытно-методических работ можно сделать следующие выводы:

1. Магниторазведка в пешеходном варианте может быть рекомендована для постановки для решения рассматриваемого класса геолого-поисковых задач. И по схеме градиента магнитной съемки, и по данным обычных магнитометрических измерений (ориентируясь на параметр дисперсии), среди довольно ровного фона коренных пород отчетливо выделяются зоны знакопеременного поля повышенной дисперсии в виде локальных объектов. Они расположены на изгибах русла реки, где изменяется скорость водотока и оседает тяжелая фракция породы. Абсолютные значения аномалий незначительны, что требует точных съемок. Выбор конкретной методики зависит исключительно от предпочтений специалистов, выполняющих работы, и от наличия у них соответствующей аппаратуры.

2. Данные георадиолокационных зондирований потенциально позволяют дополнить результаты магнитной съемки, подтвердив наличие плотика в разрезе и определив глубину бурения или шурфовки. Однако простой и быстрый метод измерения в движении не работает в данной ландшафтно-морфологической обстановке – из-за наличия кочки требуется специальная подготовка профилей и измерения с остановкой на точках, что делает георадиолокацию медленной и дорогой. Возможно, на практике будет быстрее и дешевле заверять аномалии, выделенные по результатам магнитной съемки, с помощью мобильного бурения или шурфовки, что в отличие от геофизики позволит получить еще и прямое минералогическое подтверждение перспективности выделенных зон.

Библиографическая ссылка

Гаченко С.В., Степанов А.П., Кольга Л.А., Дмитриев А.Г., Трофимов И.В. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСА МАЛОГЛУБИННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ПОИСКАХ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА В ТИПИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ // Успехи современного естествознания. 2025. № 4. С. 41-46;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38387 (дата обращения: 26.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38387