Введение

Значительная часть месторождений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры вышли либо на максимальные объёмы добычи (третья стадия), либо находятся на последней, заключительной четвертой, стадии разработки.

Основной задачей предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Югры является усовершенствование применяемых при добыче нефти технологий увеличения нефтеотдачи пласта, включая разработку, опробование и внедрение в промышленных масштабах новых геолого-технических мероприятий (ГТМ) на действующих объектах нефтедобычи. В работе [1] достаточно убедительно доказано, что эффективность применения методов повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти в ТЭК Югры позволит в перспективе увеличить коэффициент извлечения нефти (КИН) до 0,35 – 0,4, что позволит дополнительно добыть на разрабатываемых месторождениях более 4 млрд т нефти. Но для этого необходим существенный прорыв в совершенствовании применяемых сегодня технологий, направленных, в первую очередь на устранение интенсивно нарастающей обводненности добываемой продукции и снижение эффективности методов воздействия на разрабатываемый объект [2, 3]. Указанные проблемы требуют совершенствования используемых и поиска новых методов доизвлечения запасов и повышения КИН [4, 5].

Основным фактором снижения эффективности разработки месторождений, наряду с установленной ранее [1] диспропорцией между подготовкой запасов и их извлечением, на современном этапе является существенное ухудшение структуры запасов, увеличение в них доли малоэффективных, трудноизвлекаемых запасов [6, 7].

Высокопродуктивные месторождения и залежи, определявшие прирост и уровни добычи нефти в прошлом, вступили в позднюю стадию разработки, что характеризуется интенсивным снижением добычи нефти, резким ростом обводненности продукции скважин. На поздней стадии разработки месторождений, имеющих сложное геологическое строение, промышленное внедрение методов повышения нефтеотдачи пластов влияет на качественные показатели разработки, основными из которых являются снижение и стабилизация темпов обводнения месторождений путем применения физико-химических методов воздействия на пласт [8].

На примере месторождения ЗС (условное название), находящегося по состоянию на 2024 год на третьей стадии разработки, более подробно рассмотрена эффективность применения физико-химических методов увеличения нефтеотдачи (ФХ МУН).

Цель исследования – анализ эффективности применения технологий физико-химических методов увеличения нефтеотдачи, включая потокоотклоняющие, доотмывающие и интенсифицирующие модификации.

Материалы и методы исследований

Месторождение ЗС, основными объектами разработки которого являются шельфовые пласты неокома группы БС (БС111 и БС112), открыто в 1982 году. Оно расположено в северо-восточной части Сургутского нефтегазоносного района Среднеобской нефтегазоносной области, находится на завершающей стадии разработки, для которой характерно снижение добычи нефти и увеличение обводненности объектов эксплуатации.

В промышленную эксплуатацию введено в 1988 году. К 1991 году была достигнута максимальная добыча нефти (958 тыс. т) и на протяжении 5 лет она варьировала в интервале 0,5 – 0,7 млн т, после чего началось резкое ежегодное её снижение до 470 тыс. т в год. Такая тенденция потребовала пересмотра технических решений по стабилизации добычи и, начиная с 2006 года, на месторождении началось внедрение геолого-технических мероприятий, что позволило стабилизировать добычу на прежнем уровне 0,6-0,7 млн т/год без резкого увеличения обводнённости добываемой продукции.

Из проведенных на месторождении геолого-технических мероприятий наиболее успешными были зарезка боковых стволов, и физико-химические методы увеличения нефтеотдачи.

Авторами был проведен анализ динамики применения технологий физико-химического воздействия на пласт с целью увеличения добычи нефти на месторождении ЗС. Также была проанализирована эффективность различных составов ФХ МУН за период 2013-2023 гг. на рассматриваемом месторождении.

Результаты исследований и их обсуждение

При разработке месторождения наибольшую экономическую эффективность дало внедрение технологий физико-химического воздействия на пласт различных модификаций, которые по принципу воздействия на коллектор условно подразделяются на доотмывающие, интенсифицирующие и потокоотклоняющие, причем последние (ГОС и её усовершенствованные аналоги) составляют основу промышленного применения на производстве. В результате проведения почти 300 мероприятий за анализируемый период (2013-2023 гг.) было получено дополнительно 149 тыс. т нефти.

Потокоотклоняющие технологии основаны на физико-химических процессах, в результате которых в пласте формируется барьер, препятствующий дальнейшему движению воды. Этот барьер создается благодаря взаимодействию реагентов в условиях пласта, что приводит к образованию водоизолирующего экрана. В состав большинства геолеобразующих композиций входит полиакриламид с различными сшивателями [9].

При применении потокоотклоняющих технологий химические реагенты, попадая в высокопроницаемые каналы коллектора, блокируют эти зоны, что создает условия для перераспределение потока закачиваемой воды. В результате этого закачиваемая вода попадает в ранее слабодренируемые участки пласта и тем самым повышается охват пласта заводнением [10, 11].

Использование нефтеотмывающих составов способствует доотмыву остаточной нефти в слабодренируемых участках разрабатываемого пласта, вследствие снижения поверхностного натяжения вытесняющего агента на границе с нефтью и повышения его вязкости в результате внутрипластового образования стойких и вязких эмульсий [12].

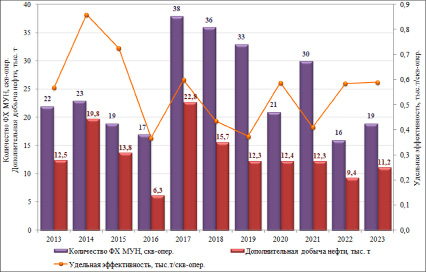

Период 2013-2014 гг. ФХ МУН характеризуется применением малого спектра апробируемых и применяемых технологий, с годами внедрения под средством опытно-промышленных работ (ОПР) происходит увеличение объемов обработок и видов технологий, формируется круг эффективных технологий (рис. 1).

В период 2015-2016 гг. объем операций ФХ МУН был снижен для оценки эффекта от прекращения влияния обработок химическими композициями. Сокращение обработок ФХ МУН привело к увеличению объемов попутно добываемой воды, что указывает на формирование устойчивых каналов фильтрации в высокопроницаемых интервалах нефтенасыщенных коллекторов и подтверждает необходимость применения ФХ МУН. В связи с этим с 2017 года объем операций ФХ МУН был увеличен.

Рис. 1. Распределение операций ФХ МУН и показателей их эффективности за период 2013-2023 гг. Источник: составлено авторами

В 2017 и 2018 году на месторождении, с применением той или иной технологии физико-химического воздействия на пласт, было выполнено 38 и 36 геолого-технических мероприятий соответственно. На работающих скважинах были проведены исследования по актуализации химического состава применяемых композиций и их адаптации к реальным геологическим условиям разрабатываемых объектов. В зависимости от геологических характеристик были разработаны и прошли промышленную апробацию методы с увеличенной и/или уменьшенной концентрацией того или иного компонента в составе потокоотклоняющих технологий. Всё это позволило, без нарушения технологического режима добычи нефти, увеличить площадь дренирования эксплуатируемых объектов.

Наименьшая эффективность применения ФХ МУН отмечена в 2019 году (удельный эффект – 0,37 тыс. т/скв-опер.), что было вызвано началом внедрения водорастворимой осадкообразующей технологией СОТ-12, которую используют на участках с низким ФЭС и, как правило, с малой приемистостью и отборами в окружении. Технология заключается в закачке композиции СОТ-12 в нагнетательные скважины. В пластовых условиях, под действием повышенной температуры, компоненты состава генерируют осадок кристаллической структуры, который обеспечивает изоляцию водопромытых зон, что выравнивает фронт вытеснения нефти рабочим агентом [13].

Основным компонентом гелеобразующего состава (ГОС) является гидролизованный полиакриламид (ПАА), в качестве сшивателя используется ацетат хрома [14, 15]. Также в состав входит поверхностно-активное вещество (МЛ-80) обладающее повышенными нефтеотмывающими свойствами. В результате применения композиции ГОС происходит активное перераспределение фильтрационных потоков, как по площади обрабатываемого участка, так и по разрезу продуктивного пласта.

Применение модификации композиции ГОС на основе ПАА (ГОС-1АС) и технологии ЭСС в промышленных масштабах началось с 2011 года и продолжается по настоящее время. Технология ГОС-1АС показала свою эффективность при работе с «разубоженной» нефтью в результате прорывов нагнетаемой в залежь воды. Суть технологии заключается в поочередной закачке в эксплуатируемый объект полимерных растворов и наполнителей различного состава с постепенным (от цикла к циклу) увеличением их концентрации. Это позволяет повысить фильтрационное сопротивление в обводненных зонах залежи, выровнять фронт вытеснения и, в конечном итоге, снизить обводненность добываемой продукции.

Эмульсионно-суспензионная технология (ЭСС) заключается в повышении вязкости закачиваемого в пласт концентрата эмульсии при разбавлении его водой в глубине пласта, а также в снижении фазовой проницаемости по воде при фильтрации закачиваемой воды через гидрофобизированную эмульсией, ранее гидрофильную часть высокопроницаемого пласта. В качестве наполнителя в технологии ЭСС используется глина, мел, древесная мука.

Эффективность эмульсионно-суспензионного состава (ЭСС) основана на увеличении вязкости эмульсионного концентрата, закачиваемого в пласт, при его разбавлении пластовой водой, а также на снижении фазовой проницаемости для воды при фильтрации ее через гидрофобизированную эмульсией высокопроницаемую зону пласта, изначально обладавшую гидрофильными свойствами. В качестве наполнителя в эмульсионно-суспензионном составе используется глина, мел, древесная мука.

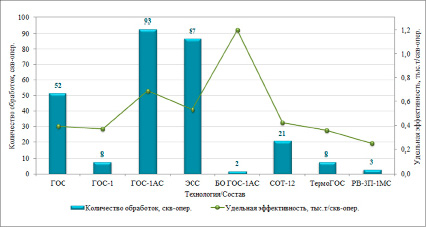

Удельная эффективность ГОС-1АС за анализируемый период 0,69 тыс. т/скв-опер., а ЭСС – 0,53 тыс. т/скв-опер., при продолжительности эффекта более 8 месяцев, после чего повторные обработки также имели положительную динамику (рис. 2). Все это предопределило максимальное их использование в качестве основных потокоотклонящих технологий месторождении.

Максимальный удельный эффект получен от единичных обработок с применением большеобъемной осадко-гелеобразующей технологии БО ГОС-1АС (1,2 тыс. т/скв-опер.).

Обработки водорастворимой осадкообразующей технологией СОТ-12 показали среднюю удельную эффективность (0,42 тыс.т/скв-опер.) что закономерно, так как обработки данной технологией проводятся на участках с низкими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЭС).

Наименьшая удельная эффективность отмечается у обработок с применением технологий ТермоГОС (0,36 тыс. т/скв-опер.) и РВ-ЗП-1МС (0,25 тыс. т/скв-опер.). В технологиях используются термотропные гелеобразующие составы, то есть генерация геля происходит непосредственно в пласте под действием температуры. Основными компонентами, генерирующими гель, в композициях являются карбамид (мочевина) и соль алюминия.

Рис. 2. Распределение операций ФХ МУН по технологиям за период 2013-2023 гг. Источник: составлено авторами

В результате анализа проведенных обработок в качестве основных рекомендуемых технологий предлагается увеличить применение осадко-гелеобразующего состава ГОС-1АС и эмульсионно-суспензионного состава ЭСС.

Заключение

Опыт использования ФХ МУН на месторождении ЗС показал, что:

- внедрение технологий следует начинать уже на этапе прогрессирующего обводнения продукции, чтобы контролировать фильтрацию закачиваемого агента. В водонефтяных зонах залежей применение технологий целесообразно начинать одновременно с организацией системы поддержания пластового давления (ППД);

- для достижения максимальной эффективности необходимо ежегодно проводить повторные закачки химических композиций. Практический опыт подтверждает, что периодическое применение ФХ МУН (1–2 раза в год) обеспечивает более высокий совокупный технологический эффект по сравнению с разовой закачкой аналогичного объема химического состава;

- подбор состава физико-химического воздействия необходимо осуществлять на основе оценки его применимости для конкретного объекта разработки, учета геолого-физических характеристик продуктивного пласта и пластовых флюидов, а также подтвержденной эффективности химического состава в аналогичных условиях;

- потокоотклоняющие технологии рекомендуется применять в послойно-неоднородных коллекторах с разницей в величине проницаемости прослоев в несколько раз, а также в мощных пластах с существенной вертикальной и латеральной изменчивостью проницаемости.

В числе положительных эффектов от проведения физико-химических методов увеличения нефтеотдачи можно отметить значительное снижение объемов закачиваемой и добываемой попутной воды, а также вовлечение в эксплуатацию запасов нефти из низкопроницаемых участков пласта.

Так как в дальнейшем разработка месторождения будет сопровождаться высокой обводненностью продукции, роль методов увеличения нефтеотдачи будет возрастать. Ключевыми задачами ФХ МУН в данных условиях являются: снижение проницаемости обводненных пропластков, оптимизация профиля приемистости, расширение зоны охвата пласта воздействием.

Библиографическая ссылка

Кузьменков С.Г., Нанишвили О.А., Змеевец Р.О., Новиков М.В., Бутин В.С. РОЛЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СТАДИЯХ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮГРЫ // Успехи современного естествознания. 2025. № 4. С. 47-52;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38388 (дата обращения: 26.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38388