Введение

Карбонатная система – комплекс неорганических соединений углерода, связанных физико-химическими равновесиями. Это ключевая равновесная система в море, стабилизируемая содержанием CO₂ в атмосфере на границе с воздухом и низкой растворимостью карбоната кальция (кальцит, арагонит и др.) на границе с донными осадками. Буферная функция системы поддерживает кислотно-основной баланс морской воды, необходимый для жизнедеятельности организмов. Сложность карбонатной системы вызвана совокупностью взаимосвязанных процессов. Полярность молекул воды создает условия для электрон-донорно-акцепторных взаимодействий между ее компонентами. Равновесие в системе зависит от рН, солености, температуры, растворимости соединений и «солевого эффекта», динамики вод [1, с. 60].

Щелочность характеризует способность морской воды нейтрализовать добавляемую к ней сильную кислоту благодаря присутствию в растворе анионов слабых кислот. Основной вклад в общую щелочность вносят карбонатная и бикарбонатная составляющие. Пределы изменчивости общей щелочности в открытом океане достаточно узки (2200–2500 мкмоль/кг). Общая щелочность увеличивается с повышением CO2, солености и с уменьшением pH, поскольку гидрокарбонатные и боратные ионы относятся к компонентам основного солевого состава: биологическое удаление или растворение карбоната кальция, поступление материковых вод и иное, чем в океане, соотношение главнейших ионов, образование и таяние льдов. Щелочностью контролируется способность морской воды сохранять CO2. В геологическом прошлом обратные связи щелочности океана играли важную роль в регулировании климата Земли. Периоды интенсивного потепления привели к усилению выветривания, тем самым высвобождая дополнительную щелочность в океан, которая задерживает атмосферный CO2 и противодействует потеплению. На сегодняшний день существует идея технологии преднамеренного повышения щелочности океана (ocean alkalinity enhancement), которая направлена на увеличение щелочности поверхностных вод для интенсивной секвестрации CO2 путем добавления минералов, электрохимии и известкования поверхностных вод [2, с. 181]. Антропогенная щелочность может значительно снижать образование естественной щелочности: антропогенная щелочность увеличивает насыщение карбонатом кальция, что снижает растворение карбоната кальция из песка – природного источника щелочности [3].

Метод по высвобождению кальцита вблизи донных отложений и использование эффекта повышенной растворимости минералов в поровой воде для более эффективного растворения может оказаться перспективным в Балтийском море. Балтийское море считается потенциальным местом применения этого метода, поскольку, в отличие от других морей, оно частично недонасыщено кальцитом даже на небольших глубинах [4]. Исследования показывают, что накопление общей щелочности и поглощение CO2 атмосферы демонстрируют схожие тенденции по всему Балтийскому морю, хотя и со значительными различиями в величине: воды с низкой соленостью, демонстрируют более высокую эффективность секвестрации CO₂ на каждый добавленный моль Ca²⁺ по сравнению с водами высокой солености [5].

Эстуарии представляют собой переходные области взаимодействия между различными геосферами, являясь связующим звеном между континентальными, океаническими и атмосферными системами. Речная вода, как правило, имеет более низкий pH, чем морская, из-за присутствия растворенного органического вещества и других кислых соединений. При смешении с морской водой речной сток способен вызывать локальное снижение pH, особенно заметное в эстуариях и прибрежных экосистемах. Водотоки, дренирующие карбонатные породы, становятся проводниками неорганического углерода, усиливая насыщение воды карбонат-ионами и стимулируя процессы карбонатной седиментации. Дисбаланс распределения общей щелочности в современном океане между речным поступлением растворенного неорганического углерода и морским захоронением карбонатов не может быть решен путем поступления щелочи через подземные грунтовые воды, ее образования в океане в результате анаэробной минерализации или подводного выветривания. Однако баланса можно достичь, если учесть поступление щелочи в океан через речной сток твердых частиц неорганического углерода [6].

На гидрохимические условия Балтийского моря определяющее влияние оказывают следующие факторы: затрудненный водообмен с Атлантическим океаном, значительный материковый сток, двухслойная вертикальная структура вод. Балтийские воды близки по ионному составу к океанским водам, однако отличаются повышенным относительным содержанием ионов натрия [7]. Это различие уменьшается от берегов к центральным частям моря, а также с увеличением глубины. В среднем в Балтийском море щелочность превышает океаническую вдвое. Гидрохимический режим рек коррелирует с минеральным составом отложений водосборных бассейнов: маломинерализованные водотоки севера, дренирующие бедные карбонатами регионы, контрастируют с высокощелочными системами юго-востока Балтики. Максимальные значения щелочности фиксируются в эстуариях р. Луга, Вента, Даугава и Висла, тогда как Нева, формирующая сток восточной части Финского залива, демонстрирует минимальные показатели [7]. На динамику карбонатной системы существенно влияют биогеохимические циклы, включая синтез органических соединений и реминерализацию, что связано с эвтрофикацией и масштабным поступлением веществ через речной сток [8].

Калининградский залив, являясь частью Вислинского залива, представляет собой опресненный морской водоем, расположенный на юго-восточном побережье Балтийского моря, является приемным водоемом для р. Преголи. Калининградский залив представляет собой северный сегмент эстуарной лагуны, где формируется зона смешения вод с промежуточной соленостью (6–7 пес) между пресными речными и солоноватыми балтийскими водами [9]. В северной части залива находится Калининградский морской судоходный канал, который начинается у устья Преголи и, по сути, является продолжением русла реки. В канале интенсивно происходит смешение речных и заливных вод, разделенных градиентными зонами [10].

Для Преголи характерно неравномерное распределение стока в течение года. В зимний период наблюдается повышенная водность, обусловленная регулярными паводками. Летом уровни воды отличаются нестабильностью, а осенняя межень также неустойчива и часто сопровождается повышенной водностью. Иногда зимние паводки по объему воды превосходят весеннее половодье. Пик мощности зимних паводков обычно приходится на февраль [11].

Цель исследования – анализ изменчивости параметров карбонатной системы в зоне смешения речных, заливных и морских вод (на примере юго-восточной части Балтийского моря в течение 2024 г.

Материалы и методы исследования

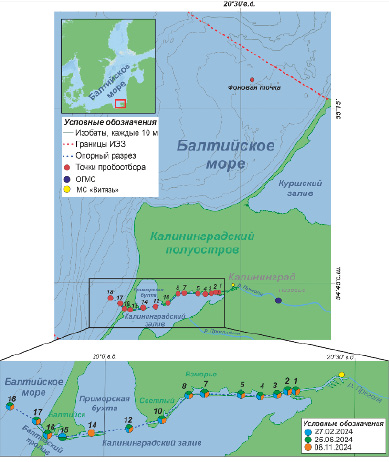

Отбор проб воды выполнялся в феврале, июне и ноябре 2024 г. (рис. 1). Пробы отбирались на двух горизонтах – поверхностном (0–1 м) и придонном (8–10 м). Отбор проб в открытом море на фоновой точке (ФТ, 55.32 с.ш., 20.60 в.д.) производился на трех горизонтах: поверхностном (0–1 м), промежуточном (10 м) и придонном (28 м) ежемесячно в течение года (17.01, 14.02, 27.03, 24.04, 22.05, 19.06, 25.09, 13.11, 04.12).

Отбор проб воды производился с помощью батометра Нискина объемом 10 л. Гидрофизические параметры измерялись мультипараметрическими зондами: в феврале и июне SAIV SD208, в ноябре – CTD48Mc Sea&Sun Technology, на ФТ – CastAway.

Измерение водородного показателя проводилось портативным рН-метром HI 991003 (Hanna Instruments). Диапазон измерений: от -2 до 16 ед. pH, температуры: от -5 до 105 °C, пределы допускаемых значений абсолютной погрешности ±0,02 ед. pH и ±0,5 °C соответственно. Калибровка прибора производилась автоматически с использованием буферных растворов Hanna Instruments: 7,01 и 10,01. Определение общей щелочности производилось методом прямого титрования по методу Бруевича с потенциометрическим определением точки конца титрования [12, с. 81–85]. Титрование выполнялось слабым раствором соляной кислоты (0,02N) при непрерывной продувке очищенным от CO2 воздухом до достижения величины pH 5,4–5,5 на автоматическом титраторе SI Analytics Titroline 5000. Расчет элементов карбонатной системы и корректировки измеренных значений с учетом поправок выполнены в программе CO2SYS. Поскольку величина рН восприимчива к температуре и гидростатическому давлению, чтобы получить достоверные результаты, необходимо вводить поправки, которые позволяют привести значения к in situ. Визуализация результатов проводилась с помощью программы QGIS и OceanDataView.

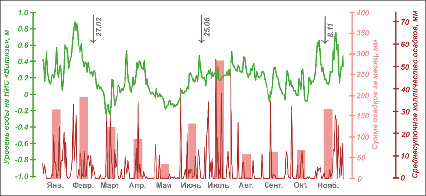

Данные по среднесуточному количеству осадков взяты по пункту наблюдения в пос. Низовье в 23 км от устья Преголи (https://rp5.ru). Данные по уровню воды в Преголе на гидрологическом посту на музейном судне «Витязь» взяты из фондовых материалов Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Рис. 1. Положение точек отбора проб воды в 2024 г., МС «Витязь» и ОГМС Калининград – Низовье Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Результаты исследования и их обсуждение

27.02.2024

В конце февраля максимальная соленость (7,2 пес) была зафиксирована в придонном слое морской части профиля, минимальное значение (0,1 пес) отмечено на поверхности у устья реки (рис. 2). Температурный максимум (6,1°C) зарегистрирован на поверхности у устья реки, а минимум (3,5°C) – в придонном слое морской зоны. Значения pH варьировали от 6,93 в зоне максимального речного влияния до 8,52 в придонном слое морской зоны. Общая щелочность достигала пиковых значений (3032 мкмоль/кг) в поверхностном слое у устья реки, а наименьшие концентрации (1712 мкмоль/кг) были характерны для морской зоны. Распределение параметров отражало обратную корреляцию между pH и щелочностью. Соленость и температура также демонстрировали связь с зональностью: рост солености сопровождался снижением температуры, особенно выраженным в придонных слоях морской зоны.

Рис. 2. Распределение температуры, солености, общей щелочности и pH в зоне смешения вод р. Преголи с водами юго-восточной части Балтийского моря в 2024 г. Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

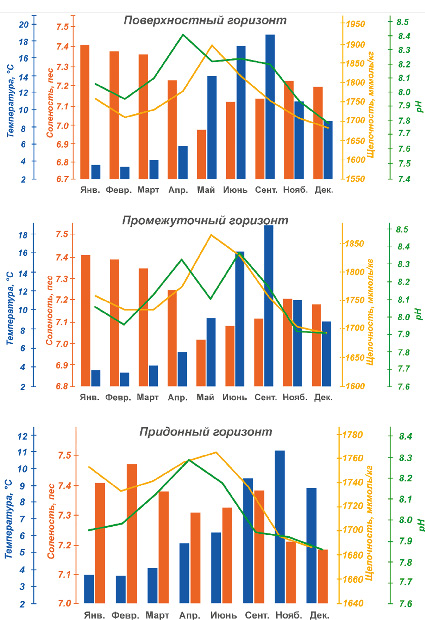

Рис. 3. Распределение температуры, солености, щелочности и pH в поверхностном (0–1 м), промежуточном (10 м) и придонном (28 м) горизонтах ФТ в 2024 г. Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

25.06.2024

В конце июня максимальная соленость (6,9 пес) снова зафиксирована в придонном горизонте морской части профиля, а минимальная (2,5 пес) – в поверхностном слое у устья реки (рис. 2). Наибольшая температура воды (23,8 °C) отмечена на поверхности у устья, а самая низкая (16,9 °C) – в прибрежной зоне моря у дна. Значения pH варьировали от 8,52 (придонный горизонт морской зоны вблизи Балтийского пролива) до 9,26 (поверхностные воды вблизи п. Взморье). То есть максимальное значение рН было приурочено не к устью реки, а находилось на расстоянии около 7 км от него. Общая щелочность достигла максимума (3510 мкмоль/кг) в устьевой зоне и минимума (1801 мкмоль/кг) в морской зоне у дна. Распределение параметров демонстрировало обратную связь между pH и щелочностью, пиковые значения щелочности соответствовали приустьевому району с низкой соленостью, а минимальные – зонам с высокой соленостью. При этом соленость и температура также коррелировали: рост солености сопровождался снижением температуры, особенно выраженным в придонных горизонтах морской части разреза.

08.11.2024

В начале ноября наибольшая соленость (7,2 пес) зафиксирована в прибрежной зоне моря у дна, а минимальная (3,2 пес) – в поверхностном слое у устья (рис. 2). По температуре район был сравнительно однороден: максимум (11,4 °C) отмечен в самой глубокой зоне профиля, а минимум (7,4 °C) – так же у дна, но в центральной части профиля (вблизи п. Взморье). Значения pH варьировали от 7,20 (в поверхностном слое Балтийского пролива) до 8,18 (на поверхности моря). Общая щелочность достигала максимума (3052 мкмоль/кг) в поверхностном слое канала у устья реки и минимума (1718 мкмоль/кг) – в придонном горизонте морской зоны. Распределение параметров демонстрировало обратную связь. Общая щелочность снижалась при росте солености и температуры, а pH уменьшалась с удалением от устья реки.

Фоновая точка (открытое море)

В поверхностном слое моря (0–1 м) в течение года наблюдались значительные колебания температуры воды в диапазоне от 3,4 °C (февраль) до 18,9 °C (сентябрь) (рис. 3). Соленость менялась незначительно, но некоторая сезонная динамика прослеживалась: минимальное значение 7,0 пес зафиксировано в мае, максимальное 7,4 пес – в январе. Кислотно-щелочной баланс (pH) и общая щелочность характеризовались сопряженной изменчивостью: значения pH варьировали от 7,79 (декабрь) до 8,42 (апрель), тогда как общая щелочность изменялась в пределах 1682–1896 мкмоль/кг с минимумом в декабре и максимумом в мае.

В промежуточном горизонте (10 м) показатели температуры и солености были схожи с поверхностным горизонтом. Температурный режим характеризовался от 3,4 °C (февраль) до 18,9 °C (сентябрь) (рис. 3). Соленость изменялась в пределах 7,0–7,4 пес (май и январь соответственно). Общая щелочность и pH также были пропорциональны друг другу, pH изменялся от 7,91 до 8,39 с минимумом в декабре и максимумом в июне, тогда как значения общей щелочности изменялись от 1693 в декабре до 1864 мкмоль/кг в мае.

Температурный режим в придонном слое (28 м) демонстрировал сходную с вышележащими слоями сезонную динамику. Температура изменялась от 3,6 °C (февраль) до 11,1°C (ноябрь). Соленость придонного горизонта отличалась от вышележащих слоев и изменялась в пределах 7,2–7,5 пес (декабрь и февраль соответственно). Значения pH варьировали от 7,85 до 8,29 (декабрь и апрель соответственно). Пропорционально изменению pH происходило изменение общей щелочности с минимумом в декабре (1686 мкмоль/кг) и максимумом в июне (1765 мкмоль/кг) (рис. 3).

Зона смешения

В конце февраля зона смешения речных, заливных и морских вод была более стратифицирована по солености, чем летом и осенью. Для февраля и марта в регионе характерно половодье [10]. Для 2024 г. данных о расходе р. Преголи в открытом доступе нет. По количеству осадков, выпавших в январе и феврале в Калининградской области (150–170 и 160–200 мм для г. Черняховск в 90 км от устья Преголи и пос. Низовье в 23 км от устья соответственно (рис. 4)), можно предположить, что во время проведения исследований в конце февраля сток с водосборной площади был максимальным. В середине февраля также зафиксирован годовой максимум уровня воды в Преголе в черте г. Калининграда (пост на музейном судне «Витязь»), что свидетельствует о половодье в этот период. Это привело к тому, что слой распресненных вод продвинулся по устьевой области в сторону моря вплоть до Приморской бухты, то есть на 20–25 км от устья реки (рис. 2).

Рис. 4. Среднемесячное и среднесуточное количество осадков в пос. Низовье и ежедневный ход уровня воды на МС «Витязь» в период с января по ноябрь 2024 г. Стрелками отмечены даты проведения экспедиционных исследований Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Соленость в зоне смешения возрастала от весны к осени, что связано с уменьшением речного стока в теплый период (рис. 4). В открытом море динамика солености была незначительной (от 7,0 до 7,4 пес), что отражает стабильное перемешивание и отсутствие прямого влияния пресных вод. Температура воды следовала сезонному ходу. Максимальная температура в эстуарии (23,8 °C) зафиксирована у устья за счет небольшой глубины и слабого водообмена, в открытом море максимальные значения зарегистрированы в сентябре (до 18,9 °C). Минимум в феврале связан с зимним охлаждением, причем сильнее это проявляется в морской зоне, где глубины больше и процессы теплопереноса замедлены.

Показатель pH в северной части Калининградского залива отличался высокой изменчивостью. В зимний период наблюдалось увеличение pH от устья к морю (6,93–8,52), летом – в устьевой зоне значения pH достигали 9,26, превышая морские показатели. Такая динамика соотносится с увеличением интенсивности развития фитопланктона, которое происходит в заливе в летний период года [13]. В целом для Калининградского залива pH исследуемых проб воды демонстрировали рост с начала года, достигнув максимума в летний период (в среднем 8,47), затем наблюдалось снижение pH до 7,77 в зимний период [14]. Таким образом, проведенное в 2024 г. в зоне смешения исследование показало большую вариабельность водородного показателя, чем непосредственно в акватории залива, как во времени, так и в пространстве.

Калининградский залив является высокопродуктивным водоемом из-за постоянного поступления биогенных веществ от интенсивной сельскохозяйственной деятельности и коммунально-бытовых и промышленных стоков в водосборном бассейне. Значения pH в позднезимний период (февраль) увеличивались по мере продвижения к морю. Это объясняется тем, что пресная вода, хотя и более насыщена кислородом, в холодный сезон имеет пониженный pH из-за минимальной биологической активности [14, 15]. В то же время морская вода, обладая высокой буферной емкостью, сохраняет более стабильный и повышенный уровень pH. В более теплые, биологически активные периоды в канале и заливе складываются оптимальные условия для развития фито- и зоопланктона, в осенний период в солоноватоводной части разреза происходит снижение биомассы, а в морской части за счет осеннего «цветения» биомасса фитопланктона может даже увеличиваться [16]. Кроме биологических процессов на низкую величину рН может влиять поступление сточных (иногда неочищенных) вод в районе устья реки, которое связано с интенсивными осадками и половодьем. Летом (июнь) в устьевой зоне pH становится выше, чем в морской. Это связано с активным фотосинтезом фитопланктона у устья [13, 14], который поглощает растворенный CO₂, что приводит к подщелачиванию воды. В морской же зоне, особенно в придонном слое, возможно локальное закисление из-за разложения органического вещества. Поздней осенью (ноябрь) распределение pH становится более однородным. Это обусловлено интенсивным ветровым и конвективным перемешиванием воды, а также снижением биологической продуктивности [13], что уменьшает контраст между речными и морскими водами.

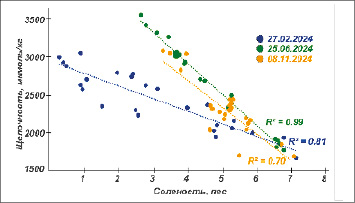

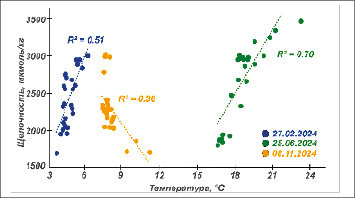

Наблюдаемое распределение общей щелочности в зоне смешения в 2024 г. имеет ряд особенностей. Была зафиксирована обратная зависимость – уменьшение щелочности при росте солености, коэффициент детерминации изменяется от 0,70 осенью до 0,99 летом (рис. 5). Для сравнения, в Щецинском заливе, где условия схожи с районом исследования, линейная зависимость наблюдалась, наоборот, в холодный период (ноябрь), в мае же ожидаемая линейная зависимость отсутствовала [17]. Основной причиной такого распределения служит значительный вклад речного стока, обогащенного растворенными веществами. С температурой у щелочности выявлена менее значительная связь: коэффициенты детерминации от 0,36 до 0,70, что говорит о меньшем влиянии температуры на изменение общей щелочности, чем солености (рис. 5).

Рис. 5. Взаимосвязь общей щелочности, солености и температуры в зоне смешения р. Преголи с водами юго-восточной части Балтийского моря (коэффициенты достоверности аппроксимации R2) Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

В летний период за счет повышения температуры воды увеличивается биологическая активность. Другие процессы также могли способствовать сезонным изменениям щелочности, например трансформация соединений азота. Известно, что при усвоении нитратов во время фотосинтеза щелочность увеличивается за счет аммонификации и денитрификации и уменьшается за счет нитрификации [18]. Летом концентрации нитратов в Калининградском заливе минимальны, что также способствует повышенным величинам щелочности (максимальное значение 3510 мкмоль/кг наблюдалось в июне у устья реки). В зимний и осенний периоды происходило усиление влияния морских вод с низкой щелочностью (1900 мкмоль/кг), а также накопление нитритов из-за почти полного прекращения вегетации водорослей, что привело к снижению значений в зоне смешения (2022–2697 и 2057–2318 мкмоль/кг соответственно). Снижение (потеря) щелочности от летнего периода к зимнему может сопровождаться минеральным осаждением карбоната кальция.

Схожие с исследуемым районом условия характерны для лагунообразного эстуария р. Одер (Польша): соленость, сезонный ход биологических процессов, высокая продуктивность. Исследование устья р. Одер в 2016 г. [17] показало, что щелочность изменялась в ноябре от 2940 у устья до 1771 мкмоль/кг в морской части разреза (Померанская бухта) и была значительно ниже в мае – около 2000 мкмоль/кг по всему разрезу за исключением устьевой зоны. Полученные авторами значения для эстуария р. Преголи для ноября (в данный сезон температура воды и соленость схожи для обеих акваторий) и их пространственное распределение были сопоставимы с эстуарием р. Одер. Исследование, проведенное вблизи устья Вислы (Польша), показало, что она является значительным источником общей щелочности в Балтийском море, обогащая воды Гданьского залива, по сравнению с открытой Балтикой. При изучении пространственной и сезонной изменчивости сбросов р. Вислы был сделан вывод о существенном вкладе системы CO2 в южную часть Гданьского залива [19, 20].

Реки переносят щелочность, образующуюся в результате процессов выветривания, вниз по течению, что влияет на систему CO₂ в прибрежной зоне морей. Поскольку речной сток может либо увеличивать, либо уменьшать щелочность в прибрежной зоне моря, буферная емкость эстуария будет соответственно увеличиваться или уменьшаться. Общая щелочность в Калининградском заливе значительно превышала фоновые морские значения (достигая 3510 мкмоль/кг летом в устьевой зоне), что связано с поступлением вод рек. В зоне морского влияния залива и в открытом море щелочность находилась в диапазоне 1682–1896 мкмоль/кг и менялась синхронно с показателями pH, отражая сезонную биологическую активность и разбавление вод.

Открытое море

В открытом море колебания pH были более сглаженными, в пределах 7,79–8,42, с максимумом весной. Известно [4], что к низкому уровню pH приводят условия отсутствия или дефицита растворенного в воде кислорода, которые способствуют выбросу CO₂ при минерализации донных осадков, и на мелководье такие районы тоже существуют (например, бухта Экернфьорде [21]). Однако район изучения в открытом море находится вне зоны устойчивого дефицита кислорода [22], поэтому фактор лимитирования кислорода можно не учитывать.

В поверхностном горизонте ФТ наблюдаются сезонные изменения. Наибольшие значения отмечены в период весеннего цветения воды (апрель), затем, по мере снижения продуктивности, происходит уменьшение pH до минимума в декабре. Аналогичный сезонный ход значений pH выявлен для центральной части Балтийского моря (к востоку от о. Готланд) и обусловлен потреблением CO2. Соответствующая разница между рН зимой и летом составляет ~0,5 единицы [7].

За последние два десятилетия было обнаружено последовательное увеличение концентрации общей щелочности в Балтийском море [23]. Исторические наблюдения показывают, что эта положительная динамика общей щелочности могла сохраняться в течение длительных периодов ХХ в., за исключением Ботнического залива. Кислотные осадки способствуют уменьшению поступления щелочности с водосбора северных территорий и увеличивают поступление щелочности с водосбора южного региона Балтики, в то время как увеличение содержания CO₂ в атмосфере и деятельность по известкованию являются полностью положительными факторами. Предсказуемость будущих процессов подкисления в прибрежных морях ограничена изменчивостью компонентов системы CO₂, особенно щелочностью, которая формирует основу взаимозависимости CO2-pH [23].

Воды южной части Балтийского моря, при пересчете на нулевую соленость, привносят гораздо больше общей щелочности. Для Рижского залива значения общей щелочности речных вод составляют около 3000 мкмоль/л, тогда как для Финского и Ботнического заливов это значения равны 600 и 150 мкмоль/л соответственно. В зоне смешения этих вод, в центральной части Балтийского моря, значения общей щелочности равны 1600 мкмоль/л [7]. Значения общей щелочности, измеренные в поверхностном горизонте ФТ, изменялись от 1682 до 1896 мкмоль/кг, что обусловлено влиянием стока рек.

Поскольку мелководные морские районы перенасыщены карбонатами, растворение карбонатов обычно происходит в кислородсодержащей зоне морских отложений, где кислотность создается посредством аэробного дыхания. Морские отложения составляют ~40 % внешнего поступления щелочности в океан, а остальная часть приходится на речной сток растворенных соединений. Помимо природных факторов на распределение щелочности оказывают влияние и антропогенные нарушения морского дна, вызванные донным тралением при рыболовстве и дноуглубительными работами [24]. Подобные механические воздействия на донные осадки влияют на поток углерода за счет стимуляции минерализации органического углерода. Таким образом, разрушение щелочности антропогенным нарушением морского дна приводит к скрытой эмиссии CO₂. В районе исследования ни донное траление, ни работы по дноуглублению не ведутся [25], поэтому данный фактор влияния также можно исключить.

Таким образом, Калининградский залив характеризуется значительно большей сезонной и пространственной изменчивостью гидрохимических параметров по сравнению с открытым морем. Это связано с влиянием пресных вод, мелководностью, интенсивными биогеохимическими процессами и локальными условиями циркуляции воды.

Заключение

Исследование зоны смешения речных, заливных и морских вод выявляло более значительные сезонные колебания pH и щелочности по сравнению с открытым морем. В зоне смешения установлена обратная связь между соленостью и общей щелочностью: коэффициент детерминации от 0,70 осенью до 0,99 летом. Значения pH в зимний период понижались (до 6,93), а летом происходило их повышение (до 9,26). В осенний сезон распределение было сравнительно однородным (в диапазоне 7,20–8,18). Такая динамика соотносится с увеличением речного стока в конце зимы и увеличением интенсивности развития фитопланктона в заливе летом.

Общая щелочность во все сезоны была обратно пропорциональна солености. Установлено, что речной сток существенно повышал общую щелочность в устьевой зоне, особенно в летний период (до 3510 мкмоль/кг), и формировал выраженные градиенты гидрохимических параметров. Река Преголя, как и другие реки южной Балтики, несет повышенную щелочность, увеличивая ее в прибрежной зоне моря.

В открытом море изменчивость параметров была незначительной. Изменение температуры и солености соответствовало сезонному ходу. Показатель pH варьировался от 7,79 до 8,42 (с наименьшими значениями в декабре и наибольшими в апреле). Общая щелочность изменялась незначительно, от 1682 в декабре до 1896 мкмоль/кг в мае, что связано с однородностью воды по солености, небольшой глубиной (отсутствием галоклина и оксиклина). Полученные для юго-восточной части Балтийского моря среднегодовые значения щелочности отражают общую закономерность увеличения щелочности от северных районов Балтийского моря к южным, что связано с составом отложений водосборных бассейнов впадающих рек.

Полученные данные подчеркивают важную роль прибрежных эстуарных систем, подверженных влиянию речного стока и интенсивным биогеохимическим процессам, в формировании гидрохимического режима и углеродного баланса полузамкнутых морских бассейнов. Результаты могут быть использованы при расчете потоков углекислого газа на границе вода – воздух, что необходимо учитывать при оценке регионального климата и его изменчивости.

Авторы благодарят ООО «Морское венчурное бюро» за отбор проб в открытом море, выполненном в рамках договора о научном сотрудничестве между ООО «МВБ» и Атлантическим отделением ИО РАН.

Конфликт интересов

Благодарности

Финансирование

Библиографическая ссылка

Бирюкова А.Д., Муратова А.А., Ульянова М.О. АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПАРАМЕТРОВ КАРБОНАТНОЙ СИСТЕМЫ В ЗОНЕ СМЕШЕНИЯ РЕЧНЫХ, ЗАЛИВНЫХ И МОРСКИХ ВОД (НА ПРИМЕРЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ) // Успехи современного естествознания. 2025. № 7. С. 8-19;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38406 (дата обращения: 08.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38406