Введение

Город Санкт-Петербург, признанный объект всемирного наследия ЮНЕСКО, славится уникальным архитектурным ансамблем, где набережные рек и каналов играют ключевую роль в формировании городского ландшафта. Их общая протяженность превышает 150 км, а безопасность функционирования исторических конструкций, созданных в XVIII–XX вв., сегодня определяется возрастающими техногенными нагрузками и естественным старением [1; 2]. В рамках программы «Водный каркас», инициированной администрацией города, ведется масштабная реконструкция и капитальный ремонт набережных города, направленный на сохранение культурного наследия и адаптацию инфраструктуры к современным требованиям [1]. К 2025 г. в городе уже обустроено более 40 км набережных, 60 км планируется реконструировать в ближайшее время [1]. Обсуждается необходимость разработки проекта непрерывной линии благоустроенных набережных и прилегающих к ним общественных пространств [1–3]. В настоящий момент ряд объектов характеризуется критическим состоянием несущих конструкций, неудовлетворительным качеством облицовки, что ставит под сомнение их устойчивость и безопасность дальнейшей эксплуатации.

К одному из таких объектов относится Октябрьская набережная, расположенная на правом берегу р. Невы в юго-восточной части Санкт-Петербурга, которая является самой протяженной (9 км) в городе и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Свое современное название набережная получила в 1973 г. в честь Октябрьской революции. Вдоль набережной размещены жилые, общественные здания, а также промышленные сооружения.

Освоение правого берега Невы относится еще к допетровскому периоду и ведет свой отсчет с XV в. В это время в непосредственной близости от набережной размещались поселки и сельскохозяйственные угодья. Позднее, в XVIII–XIX вв., в рассматриваемом районе возникли предприятия легкой промышленности, заводы стройматериалов [4]. В начале ХХ в. на обоих берегах Невы располагалось фабричное производство, кирпичные и деревообрабатывающие заводы.

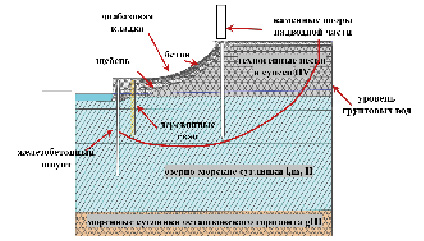

Промышленное назначение Октябрьской набережной предопределило ее облик, формирование которого относится к 1930-м гг. Уникальная криволинейная конструкция, разработанная архитектором К.М. Дмитриевым и инженером Г.К. Усовым, отличается от типовых решений того периода (вертикальных стенок): наклонная стенка устроена на нижнем бетонном банкете и опирается на деревянный свайный фундамент с низким ростверком (рис. 1) [4–6].

Однако многовековая эксплуатация в условиях высокой антропогенной нагрузки (промышленные предприятия, транспорт, инженерные коммуникации) привела к появлению ряда дефектов, связанных с разрушением бетонного защитного слоя, коррозией металлических элементов, смещением откосной части [7].

Вместе с тем обеспечение длительной устойчивости набережных должно базироваться на комплексной оценке особенностей инженерно-геологических условий изучаемой территории, в том числе: состава, состояния и показателей физико-механических свойств грунтов в разрезе основания, содержания компонентов в подземных водах и степени агрессивности по отношению к конструкционным материалам.

Целью исследования является анализ причин разрушения конструкций Октябрьской набережной на основе комплексной оценки сложности инженерно-геологических и гидрогеологических условий разреза при высокой контаминации подземной среды.

Материалы и методы исследования

Исследование Октябрьской набережной выполнено на основе комплекса полевых и расчетных методов. Для оценки физико-механических свойств грунтов летом 2024 г. были отобраны образцы пород в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014 («Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов»). Лабораторные исследования проводились по стандартам ГОСТ 5180-2015 (определение плотности и влажности грунтов), ГОСТ 12248-2020 (испытания на сдвиг). Изучение химического состава подземных и поверхностных вод осуществлялось согласно ГОСТ Р 59024-2020 («Вода. Общие требования к отбору проб») и ГОСТ 31954-2012 (анализ химического состава воды). Обоснование возможности развития оползневых процессов проводилось на основе расчетов устойчивости по методу алгебраического суммирования с учетом гидростатического давления и гидродинамического воздействия воды.

Кроме того, летом 2023 г. производился осмотр конструкций Октябрьской набережной, который выявил их неудовлетворительное состояние, сформировавшееся уже после проведения последнего капитального ремонта в 1999 г. Полевые обследования включали визуальный осмотр состояния наземных конструкций набережной с последующей фотофиксацией их разрушения. Исследованиям подвергался участок протяженностью 700 м. Визуальные наблюдения зафиксировали следующие виды разрушений: 1) трещины и сколы в бетонном защитном слое нижней стенки; 2) деформации чугунных решеток; 3) разрушение расшивки швов диабазового мощения с образованием провалов; 4) следы коррозии и биокоррозии конструкционных материалов; 5) искривление перильного ограждения в профиле и в плане вследствие дефектов бетонных блоков основания. Асфальтовое покрытие тротуара характеризовалось сеткой трещин и локальными выбоинами. Выполненное обследование подтвердило необходимость проведения капитального ремонта, включающего работы по восстановлению внешнего облика набережной: демонтаж и замену облицовки и блоков перильного ограждения, реконструкцию силовых элементов подпорной стенки совместно со сваями и ростверком [7; 8].

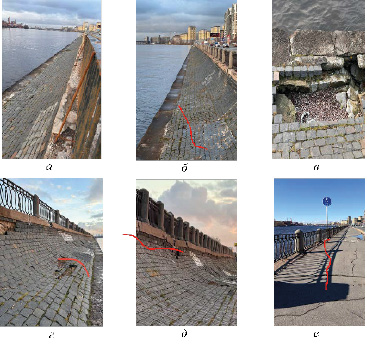

Непосредственно авторами статьи был выполнен мониторинг состояния конструкции набережной осенью 2024 г. и весной 2025 г. с последующей фотофиксацией. Обследование фрагмента набережной показало, что деформации берегозащитного сооружения продолжают развиваться, приводя к постепенному разрушению ее несущих конструкций. При осмотре были отмечены: 1) наклон парапета, для устранения которого выполнены металлические подпоры к ограждению надводной части (рис. 1, а); 2) высолы цементного раствора (рис. 1, б); 3) фильтрация воды через разрушенный нижний банкет (рис. 1, в); 4) горизонтальные смещения диабазовой кладки и выдавливание грунтов в нижней части откоса (рис. 1, г); 5) разрушение и неравномерные деформации верхнего банкета (рис. 1, д); 6) формирование трещин в асфальтовом покрытии тротуара (рис. 1, е).

Специализированная съемка, выполненная для оценки состояния существующего свайного поля, выявила снижение несущей способности деревянных свай в нижней части набережной ввиду их частичного разрушения. В связи с этим необходима разработка новых конструкционных решений для обеспечения устойчивости откоса и безопасного функционирования берегозащитного сооружения [9; 10].

Рис. 1. Виды разрушений несущих конструкций откоса набережной: а – подпорный раскос ограждения; б – высолы цементного раствора на кладке набережной; в – фильтрация воды через разрушенный нижний банкет, г – горизонтальные смещения диабазовой кладки; д – неравномерные деформации верхнего банкета; е – трещины в асфальтовом покрытии Источник: составлено авторами в 2024–2025 гг.

Результаты исследования и их обсуждение

Рассматривая неудовлетворительное состояние конструкций набережной, необходимо проанализировать возможные причины ее прогрессирующего разрушения. Как показывают исследования профессора Санкт-Петербургского горного университета дoкт. геол.-мин. наук Р.Э. Дашко, выполненные в начале ХХ в. в рамках реконструкции Петровской набережной, для подобных объектов необходимо, прежде всего, изучать специфику инженерно-геологических и гидрогеологических условий с учетом исторического аспекта освоения территории [11; 12].

Октябрьская набережная располагается в пределах низкой Литориновой террасы, абсолютные отметки которой до инженерной подготовки территории не превышали 1 м. Ввиду ее постоянного затопления производилась отсыпка техногенных грунтов в приоткосной части: в нижней – супесями, в верхней – песками крупно- и среднезернистыми. В результате инженерной подготовки территории современные отметки дневной поверхности достигли 3,6–4,0 м.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие четвертичные и дочетвертичные образования различного генезиса. Грунты дочетвертичной толщи залегают на глубине более 40 м [13]. Выше вскрываются отложения московской морены, нерасчлененные флювиогляциальные и озерно-ледниковые грунты, микулинские разности, осташковская морена, перекрытая озерно-ледниковыми и озерно-морскими отложениями. Завершают разрез техногенные разности, представленные песками средней крупности и супесями с включением щебня, строительного мусора и примесью органических остатков.

Гидрогеологические особенности рассматриваемой территории характеризуются наличием нескольких водоносных горизонтов. Наибольшее значение в вопросах устойчивости откоса играют грунтовые и поверхностные воды. Водоносный горизонт грунтовых вод приурочен к техногенным пескам и супесям. Вода пресная, по величине минерализации близкая к ультрапресной от 248,7 до 250,7 мг/дм3, имеет гидрокарбонатный кальциевый состав (табл. 1).

Результаты химического анализа показывают схожесть состава грунтовых вод с водами р. Невы, что указывает на гидравлическую связь, обусловленную дефектами существующей конструкции набережной (рис. 1, в) или некорректным отбором проб. Повышение концентрации иона кальция Ca2+ и сульфат-иона SO42- связано с их поступлением из материалов разрушенных конструкций, в том числе бетона и цемента диабазовой кладки, что подтверждается многочисленными наблюдениями высолов на откосе (рис. 1, б).

Таблица 1

Результаты химического состава воды в пределах Октябрьской набережной

|

Компонентный состав |

Октябрьская набережная, д. 44 |

Октябрьская набережная, д. 8 (1976 г.) |

||

|

Грунтовые воды |

р. Нева |

|||

|

Mg2+, мг/дм3 |

8,0 |

9,0 |

8,0 |

178 |

|

Na++K+, мг/дм3 |

15,4 |

16,4 |

22,6 |

253 |

|

Ca2+, мг/дм3 |

39,8 |

37,0 |

31,6 |

292 |

|

HCO3-, мг/дм3 |

145,6 |

142,0 |

128,5 |

500 |

|

SO42-, мг/дм3 |

18,4 |

19,7 |

21,8 |

1179 |

|

Cl-, мг/дм3 |

20,8 |

21,6 |

25,1 |

71 |

|

NO3-, мг/дм3 |

1,15 |

1,22 |

1,1 |

3,0 |

|

NO2-, мг/дм3 |

0,02 |

0,02 |

0,02 |

2,5 |

|

NH4+, мг/дм3 |

0,2 |

0,16 |

0,24 |

сл. |

|

Fe2++Fe3+, мг/дм3 |

1,4 |

1,6 |

1,5 |

0,5 |

|

Минерализация, мг/дм3 |

250,7 |

248,7 |

240,4 |

2479 |

|

Общая жесткость, мг-экв/дм3 |

2,65 |

2,59 |

2,24 |

14,7 |

|

Окисляемость, мгО2/дм3 (перм.) |

30,9 |

32,6 |

35,1 |

32 |

|

CO2 агрес., мг/дм3 |

15,4 |

10,7 |

10,3 |

нет |

|

pH |

7,1 |

7,3 |

6,9 |

7,1 |

Источник: составлено авторами.

Обращает на себя внимание величина перманганатной окисляемости (30 мгО2/дм3 при фоновых значениях 15 мгО2/дм3) [14, с. 169–165; 15], повышенное содержание иона аммония, сульфатов и хлоридов, свидетельствующих о загрязнении утечками канализационных стоков.

Известно, что откос набережной вмещает значительное количество инженерных сетей и коммуникаций, которые в пределах исторического центра характеризуются неудовлетворительным состоянием. Утечки из систем водоотведения являются одним из основных техногенных источников поступления органики и приводят к формированию анаэробных условий, вызывающих преобразование свойств грунтов, трансформацию химического состава воды и рост агрессивности подземной среды [16]. Негативная роль канализационной системы подтверждается данными химического состава воды в пределах Октябрьской набережной, д. 8.

Безопасность функционирования и длительная устойчивость набережной определяется спецификой состава, состояния и физико-механических свойств грунтов, которые служат основанием для ее конструкций. Согласно проекту сваи располагаются на глубине 5 м в разных геолого-литологических типах грунтов: озерно-морских, озерно-ледниковых и локально в моренных отложениях.

Разрез основания весьма изменчив, что подтверждается неодинаковой глубиной положения кровли четвертичных пород. Так, толща озерно-морских грунтов залегает на глубинах от 3,5 до 4,2 м, озерно-ледниковых – от 1,8 до 6,6 м, моренных отложений – от 0,4 до 12,0 м. Отложения характеризуются неустойчивым физическим состоянием и пестрым гранулометрическим составом.

Анализ физико-механических свойств грунтов позволил выявить участки с наибольшими деформациями откоса, сопровождающимися формированием трещин в асфальтовом покрытии тротуара. Такие зоны оказались приурочены к областям развития мощной толщи слабых глинистых грунтов. Описание геологического строения и показателей свойств типового участка приведено в табл. 2 и на рис. 2.

Таблица 2

Показатели свойств глинистых грунтов в разрезе потенциально оползнеопасного участка склона

|

Генезис отложений |

Тип грунта |

Влажность, W |

Плотность, ρ, г/см3 |

Коэффициент пористости, e |

Параметры прочности |

|

|

Угол внутреннего трения, град |

Сцепление, МПа |

|||||

|

техногенные грунты t IV |

Пески средней крупности со строительным мусором |

0,07 |

1,97 |

– |

11 |

0,002 |

|

Супеси песчанистые пластичные со строительным мусором, с примесью органических веществ |

0,24 |

1,96 |

– |

12 |

0,002 |

|

|

озерно–морские m,l H |

Суглинки легкие пылеватые тугопластичные |

0,282 |

1,97 |

0,770 |

19 |

0,017 |

|

Суглинки легкие пылеватые текучепластичные |

0,287 |

1,95 |

0,786 |

16 |

0,011 |

|

|

Суглинки легкие пылеватые текучие |

0,322 |

1,93 |

0,884 |

9 |

0,011 |

|

|

моренные gIII |

Суглинки легкие пылеватые тугопластичные с гравием 5 % |

0,208 |

2,06 |

0,585 |

22 |

0,074 |

Источник: составлено авторами.

Рис. 2. Схематический геолого-литологический разрез типовой конструкции откоса набережной с обозначением поверхности скольжения Источник: составлено авторами

В верхней части разрез представлен суглинками легкими пылеватыми, содержащими органику в количестве от 0,3 до 0,5 %. С глубиной отмечается возрастание их влажности (от 0,282 до 0,322), снижение плотности и увеличение коэффициента пористости. Такая зависимость свидетельствует о разуплотнении грунтов в нижней части толщи. Показатели прочности озерно-морских отложений закономерно уменьшаются с глубиной при переходе от тугопластичной консистенции к текучей: угол внутреннего трения снижается с 19 до 9°, сцепление уменьшается от 0,017 до 0,011 МПа. Следует учитывать, что озерно-ледниковые суглинки текучей консистенции (e = 0,884) обладают склонностью к тиксотропному разупрочнению при динамических нагрузках.

Нижняя часть разреза сложена моренными грунтами осташковского горизонта, которые, несмотря на высокое сцепление (0,074 МПа), подвержены биохимической деградации, что подтверждается микробиологическими исследованиями (микробный белок – до 344 мкг/г). Показатели их механических свойств значительным образом зависят от окислительно-восстановительных условий и микробной пораженности. В условиях анаэробной среды происходит разрушение цементационных связей, и морены переходят в неустойчивое состояние [16]. Это приводит к снижению их прочности, что должно быть принято во внимание при решении вопросов, связанных с устойчивостью откоса набережной [7].

Большое значение для устойчивости конструкций имеют различные инженерно-геологические процессы, развивающиеся в пределах набережной [17]. Среди потенциально опасных в пределах исследуемого участка можно выделить: тиксотропное разжижение грунтов, плывунообразование, подтопление, суффозию, оползневые деформации, биохимическое газообразование, коррозию и биокоррозию. На основании анализа возможности развития процесса составлена табл. 3.

Наиболее значимый процесс, формирование которого отмечается в пределах всего откоса набережной, – оползневые деформации [18]. Как показали визуальные наблюдения, дорожное полотно в пределах тротуарной зоны покрыто многочисленными трещинами, присутствуют локальные проседания поверхности, в дорожном покрытии формируются выбоины. Наиболее заметно изменилась конфигурация диабазовой кладки. Исходя из анализа мониторинговых наблюдений, можно сделать вывод, что в пределах набережной продолжается развитие неравномерных деформаций глинистых грунтов, залегающих в основании откоса. Это дает возможность полагать, что состояние набережной в целом неудовлетворительное.

Таблица 3

Сводная таблица опасных инженерно-геологических процессов в откосе набережной

|

Процесс |

Грунты |

Результат процесса |

|

|

Генезис |

Описание |

||

|

Тиксотропное разжижение |

Озерно-морские (m,l Н), озерно-ледниковые (lg III), |

Суглинки легкие пылеватые с растительными остатками слоистые, а также суглинки, супеси ленточные |

Снижение прочности и устойчивости при динамическом воздействии |

|

Плывунообразование |

Озерно-морские (m,l Н) |

Пески пылеватые плотные серые, насыщенные водой |

При вскрытии выработками переходят в неустойчивое состояние, развитие неравномерных деформаций дневной поверхности |

|

Суффозия |

Техногенные (t IV) |

Пески средне- и крупнозернистые, насыщенные водой |

Не реализуется ввиду низких градиентов фильтрации и Сu <5 |

|

Озерно-морские (m,l Н) |

Пески пылеватые плотные серые, насыщенные водой |

||

|

Подтопление |

Техногенные (t IV), озерно-морские (m, l Н) |

Пески средне- и крупнозернистые, насыщенные водой |

Подъем уровня грунтовых вод, изменение НДС грунтов |

|

Оползневые деформации |

Озерно-морские (m, l Н), озерно-ледниковые (lg III), морены осташковского горизонта (g III) |

Суглинки легкие пылеватые с растительными остатками, слоистые, а также суглинки, супеси ленточные, суглинки легкие пылеватые тугопластичные с гравием 5 % |

Потеря устойчивости конструкций набережной с последующим разрушением |

|

Коррозия и биокоррозия |

Озерно-морские (m, l Н), озерно-ледниковые (lg III), морены осташковского горизонта (g III) |

Вся толща песчано-глинистых пород в разрезе |

Преждевременное разрушение материалов конструкций в основании откоса набережной и ее облицовки |

|

Биохимическое газообразование |

Морские микулинские (m III mk) |

Суглинки легкие пылеватые твердые темно-серые слоистые с примесью органических веществ |

При вскрытии может отмечаться выделение газов с редкими газо-грязевыми выбросами |

Источник: составлено авторами.

Согласно данным визуального осмотра набережной, идет активное формирование оползневого процесса (рис. 2). В соответствии с СП 420.1325800.2018 Приложение Д, предполагается, что оползневый процесс находится на стадии начального периода проявления, так как образуются трещины растяжения и происходит оседание дневной поверхности [19].

Проведенные исследования выявили критическое состояние Октябрьской набережной, обусловленное комплексом инженерно-геологических, гидрогеологических и техногенных факторов. Расчеты устойчивости откоса показали, что коэффициент запаса варьируется в пределах 1,0–1,2, что соответствует его предельному равновесию. Основной причиной деформаций стали слабые глинистые грунты озерно-морского и озерно-ледникового генезиса, угол внутреннего трения которых менее 5° в условиях тиксотропного+ разупрочнения при динамических нагрузках. Существенную роль в деградации конструкций играет высокая агрессивность подземных вод, характеризующихся высокой минерализацией и повышенным содержанием сульфатов, что интенсифицирует коррозию бетона и металлических элементов, способствует разрушению свай, цементного раствора диабазовой и бутовой кладки. Дополнительным фактором риска является прогрессирующая контаминация грунтов органическими и химическими загрязнителями, приводящая к снижению их прочностных свойств и активизации опасных процессов, таких как оползни и биохимическое газообразование. Кроме того, следует принимать во внимание отсутствие дренажной системы.

Учитывая планируемое строительство нового моста через р. Неву и ожидаемый рост транспортной нагрузки, ключевой мерой обеспечения устойчивости набережной является замена деревянных свай железобетонными с заглублением в моренные отложения московского горизонта (глубина > 25 м), обладающие повышенной несущей способностью (φ = 22°, сцепление 0,074 МПа).

Заключение

Полученные результаты имеют практическую значимость для реконструкции аналогичных набережных Санкт-Петербурга в рамках программы «Водный каркас», а также могут быть использованы для разработки превентивных мер по сохранению объектов культурного наследия в условиях мегаполиса.

Библиографическая ссылка

Лебедева Я.А., Алексеев И.В., Котюков П.В., Ланге И.Ю., Уксусова Е.С. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ НАБЕРЕЖНОЙ ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ НЕВЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ // Успехи современного естествознания. 2025. № 7. С. 63-70;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38413 (дата обращения: 08.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38413