Введение

Одной из проблем лесокультурного производства является выращивание ценных и высокопродуктивных насаждений с использованием передовых достижений селекции и семеноводства хвойных пород [1]. Еловые насаждения неоднократно служили объектом исследований специалистов разных научных направлений [2–4]. При этом до сих пор остаются слабоизученными вопросы устойчивости еловых лесов в условиях изменяющегося климата и антропогенной нагрузки [5–7]. Кроме того, из-за поверхностной корневой системы ель подвержена ветровалу и выпадению из насаждения в засушливые сезоны и годы [8]. Поэтому, в связи с возрастающим неблагоприятным влиянием на еловые насаждения ряда факторов, проблема изучения их, получения новой информации в отношении строения и функционирования корневых систем деревьев приобрела особую актуальность [9].

Таблица 1

Таксационная характеристика исследуемых еловых культур в условиях сложных суборей (С2–3 ) УОЛ БГИТУ

|

Состав насаждения |

Способ обработки почвы |

Способ посадки |

Размещение посадочных мест |

Возраст, лет |

ТЛУ |

Вид посадочного материала |

Число стволов на 1 га, шт. |

Средние |

Класс бонитета |

P относительная |

M, м3/га |

|

|

Н, м |

D, см |

|||||||||||

|

10Е ед.Б, Ос |

Бороздами ПКЛ-70 |

Вручную |

3,5×0,6 |

7 |

С2 |

СН2 |

3967 |

0,8 |

2,3 |

II |

– |

0,4 |

Источник: составлено автором на основе полученных данных в ходе исследования.

Цель исследования – изучить распределение корневой системы ели европейской в лесных культурах по горизонтам почвы и оценить соотношение надземной и подземной фитомассы в первое десятилетие развития лесных культур.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования стали корневые системы модельных деревьев семи летних лесных культур ели европейской, произрастающие в сложных суборях С2–3 учебно-опытного лесхоза БГИТУ, на супесчаной подзолистой почве, таксационная характеристика которых приведена в табл. 1.

В ходе научных исследований автором была заложена пробная площадь (1 га) по общепринятой методике (ОСТ 56-69-83) [10]. На пробной площади производилась оценка общего состояния лесных культур, отмечалось следующее: развитие деревьев главной породы, имеются ли второстепенные породы, возобновившиеся естественным путем; нет ли угнетения одних пород другими, описывался живой напочвенный покров; проводился сплошной перечет деревьев. Измерялся диаметр на высоте груди (с точностью до 0,1 см) либо диаметр корневой шейки (если дерево не достигло высоты 1,3 м), высота дерева. Для описания почвенно-грунтовых условий закладывались почвенные разрезы с описанием почвы по общепринятой схеме по горизонтам. Для характеристики живого напочвенного покрова были заложены учетные площадки по определению видового состава травянистой растительности. Размер площадки 1,0×1,0 м.

Исследования корневых систем проводились по методике М.И. Калинина, П.К. Красильникова [11; 12, с. 33], а классификация корневых систем – по П.К. Красильникову [13]. Раскопка корневых систем начиналась с горизонтальных корней, с постепенным обнажением корней по периферии. Все корни распределялись на группы: горизонтальные поверхностные; горизонтальные глубинные; якорные; стержневые.

В зависимости от толщины корни подразделялись на тонкие (d < 2 мм), полускелетные (d = 2,1–4,0 мм) и скелетные (d > 4,0 мм). Для горизонтальной корневой системы замерялись следующие показатели: длина корня первого и второго порядка; расстояние до ответвлений второго порядка; длина якорных корней и глубина их проникновения; диаметр корней в месте их прикрепления [14].

Статистическая обработка полевого материала производилась на персональном компьютере для выявления исследуемых показателей. Для этой цели использовались штатные пакеты программы «ЕХЕ» и программное обеспечение сотрудников университета.

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе исследования автором отмечен замедленный рост в высоту культур ели, особенно созданных посадкой в дно борозд, и это будет наблюдаться до тех пор, пока корневая система ели не выйдет за пределы борозды шириной 70 см и не достигнет плодородной почвы сдвоенных пластов. Это произойдет примерно через 5–10 лет после посадки культур. Посаженные в дно борозды плуга ПКЛ-70, культуры ели оказываются в условиях недостатка азота, калия, фосфора и временного переувлажнения, что также отмечалось исследованиями А.Р. Родина [15, с. 23].

Таблица 2

Распределение массовой доли корней (в гр. и %) модельных деревьев ели по горизонтам подзолистой почвы

|

№ модели |

Горизонты почвы, см |

Всего по горизонтам |

||||||||

|

0–4 (А0) |

% |

4–24 (А1) |

% |

24–36 (А2) |

% |

36–64 (А2В) |

% |

Итого |

% |

|

|

1 |

7 |

33,4 |

5 |

23,8 |

5 |

23,8 |

4 |

19,1 |

21 |

100 |

|

2 |

22 |

46,8 |

20 |

42,7 |

3 |

6,5 |

1 |

2,1 |

47 |

100 |

|

3 |

18 |

56,3 |

11 |

34,4 |

3 |

9,3 |

0 |

– |

32 |

100 |

|

4 |

12 |

66,7 |

6 |

33,3 |

0 |

– |

0 |

– |

18 |

100 |

|

5 |

8 |

57,2 |

5 |

35,7 |

1 |

7,1 |

0 |

– |

14 |

100 |

|

6 |

6 |

54,5 |

3 |

27,3 |

2 |

18,2 |

0 |

– |

11 |

100 |

|

7 |

8 |

44,4 |

10 |

55,6 |

0 |

– |

0 |

– |

18 |

100 |

|

8 |

13 |

56,5 |

6 |

26,1 |

4 |

17,4 |

0 |

– |

23 |

100 |

|

9 |

14 |

73,4 |

4 |

21,3 |

1 |

5,3 |

0 |

– |

19 |

100 |

|

10 |

8 |

47,1 |

2 |

11,8 |

4 |

23,5 |

3 |

17,6 |

17 |

100 |

|

11 |

5 |

26,3 |

11 |

57,9 |

3 |

15,8 |

0 |

– |

19 |

100 |

|

12 |

7 |

36,8 |

9 |

47,4 |

3 |

15,8 |

0 |

– |

19 |

100 |

|

13 |

6 |

54,5 |

3 |

27,3 |

2 |

18,2 |

0 |

– |

11 |

100 |

|

14 |

15 |

53,6 |

9 |

32,1 |

3 |

10,7 |

1 |

3,6 |

28 |

100 |

|

15 |

10 |

50,0 |

10 |

50,0 |

0 |

– |

0 |

– |

20 |

100 |

Источник: составлено автором на основе полученных данных в ходе исследования.

Для исследований корневой системы ели было отобрано 15 моделей (из характерной части насаждения, отражающей способ и шаг посадки), также были измерены высоты надземных частей ели и взвешена фитомасса надземной и подземной части ели. В результате исследования корневых систем было проанализировано распределение корней по почвенным горизонтам, выявленным в результате почвенных раскопок (табл. 2).

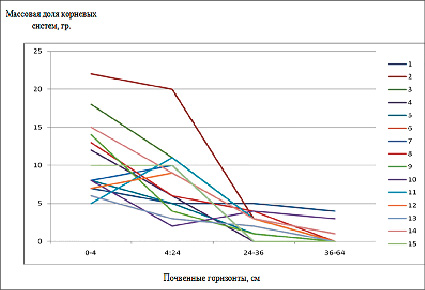

В ходе раскопок корневых систем ели установлена высокая пластичность в распределении тонких корней (d < 2 мм) и полускелетных корней (d = 2,1–4,0 мм), которые в большей степени расположены в горизонте почвы 0–4 см и 4–24 см. Наименьшее количество их отмечено у моделей ели № 13, 12, 11, 6, 1. Наибольшее количество – у моделей ели № 3, 2. Это объясняется различными факторами, среди которых можно выделить своевременность проведения агротехнического ухода, погодные условия, качество посадочного материала и его адаптационные свойства, наличие питательных веществ в гумусовом горизонте и др. Тонкие корни ели, в горизонте почвы 0–4 см, сильно переплетены с дерниной. Полускелетные корни ели в переувлажненных местах горизонта 4–24 и 24–36 см срослись, что дополнительно должно обеспечить устойчивость растущих моделей ели к ветровым нагрузкам. Скелетные корни моделей ели (d > 4,0 мм) сосредоточены в горизонте почвы 24–36 см, особенно это выражено у модели ели № 1, 10. В аллювиальном горизонте почвы, 36–64 см, наибольшее проникновение скелетных корней у моделей ели № 1, 10, что связано с наличием кротовин (до 10 % по профилю разреза почвы), где накапливается биогенный материал, привнесенный с расположенных выше горизонтов почвы. По кротовинам скелетные корни ели проникают в более глубокие горизонты почвы, что дополнительно повышает ветроустойчивость моделей ели на данном типе почвы. Такая пластичность корневой системы позволяет ели получать влагу в засушливые периоды времени. Автором исследований установлена усредненная объемная масса почвы для горизонта 4–24 см – 0,5–1 г/см3, 24–36 см – 1,1–1,2 г/см3, 36–64 см – 1,4–1,5 г/см3, а для роста корней ели оптимально 1,2–1,4 г/см3. На рисунке, для наглядности, приведены графики распределения массовой доли корней по горизонтам почвы соответствующих модельных деревьев.

Распределение массовой доли корней по горизонтам почвы модельных деревьев ели европейской Источник: составлено автором по результатам данного исследования

Таблица 3

Статистический показатель коэффициента корреляции по распределению массовой доли корней и горизонтам почвы исследуемых моделей

|

№ модели |

Коэффициент корреляции, r |

Основная ошибка определения, ±mr |

Критерий достоверности, tr |

Величина преобразованного коэффициента корреляции, z |

Критерий достоверности преобразованного коэффициента корреляции, tz |

|

1 |

-0,923 |

0,271 |

3,40 |

-1,611 |

1,61 |

|

2 |

-0,933 |

0,255 |

3,66 |

-1,680 |

1,68 |

|

3 |

-0,985 |

0,121 |

8,14 |

-2,451 |

2,45 |

|

4 |

-0,944 |

0,234 |

4,04 |

-1,772 |

1,77 |

|

5 |

-0,978 |

0,148 |

6,60 |

-2,245 |

2,24 |

|

6 |

-0,981 |

0,137 |

7,18 |

-2,328 |

2,33 |

|

7 |

-0,834 |

0,390 |

2,14 |

-1,203 |

1,20 |

|

8 |

-0,973 |

0,163 |

5,98 |

-2,149 |

2,15 |

|

9 |

-0,908 |

0,296 |

3,07 |

-1,517 |

1,52 |

|

10 |

-0,638 |

0,544 |

1,17 |

-0,755 |

0,76 |

|

11 |

-0,639 |

0,544 |

1,18 |

-0,757 |

0,76 |

|

12 |

-0,865 |

0,355 |

2,43 |

-1,312 |

1,31 |

|

13 |

-0,981 |

0,137 |

7,18 |

-2,328 |

2,33 |

|

14 |

-0,980 |

0,141 |

6,93 |

-2,292 |

2,29 |

|

15 |

-0,894 |

0,316 |

2,83 |

-1,444 |

1,44 |

Источник: составлено автором на основе полученных данных в ходе исследования.

Таблица 4

Основные показатели фитомассы исследуемых моделей

|

№ модели |

Вес надземной части, кг |

Вес подземной части, кг |

Превышение веса надземной части над весом подземной части |

Диаметр в месте прикрепления надземной части, см |

Высота надземной части, см |

Длина основных развитых скелетных корней, см |

|

1 |

0,610 |

0,150 |

4,1 |

2 |

81 |

46; 34; 52 |

|

2 |

1,610 |

0,290 |

5,6 |

4 |

98 |

71; 77; 50; 41 |

|

3 |

0,710 |

0,190 |

3,7 |

2 |

80 |

97; 53; 30; 84 |

|

4 |

0,450 |

0,100 |

4,5 |

2 |

82 |

60; 30 |

|

5 |

0,490 |

0,110 |

4,5 |

1,7 |

80 |

74; 42 |

|

6 |

0,420 |

0,150 |

2,8 |

3 |

100 |

87; 61 |

|

7 |

0,500 |

0,100 |

5,0 |

2,2 |

83 |

89; 46; 38 |

|

8 |

0,310 |

0,090 |

3,4 |

1,7 |

60 |

50; 47 |

|

9 |

0,310 |

0,120 |

2,6 |

2,5 |

67 |

108; 52; 20 |

|

10 |

0,310 |

0,090 |

3,4 |

2,2 |

65 |

62; 52; 45 |

|

11 |

0,320 |

0,080 |

4,0 |

2,5 |

73 |

55; 20; 25; 33 |

|

12 |

0,390 |

0,060 |

6,5 |

1,5 |

69 |

49; 57 |

|

13 |

0,500 |

0,090 |

5,6 |

2 |

79 |

70; 81; 30 |

|

14 |

0,340 |

0,050 |

6,8 |

1,7 |

65 |

68; 31 |

|

15 |

0,310 |

0,100 |

3,1 |

2 |

63 |

43; 30; 30 |

Источник: составлено автором на основе полученных данных в ходе исследования.

Анализируя данный рисунок, можно сделать вывод, что основная масса корней исследуемых моделей располагается в гумусовом горизонте, что объясняется его наибольшим плодородием, а также соответствует биологическим особенностям ели европейской, имеющей поверхностную корневую систему.

Статистический показатель коэффициента корреляции по распределению массовой доли корней и горизонтам почвы исследуемых моделей представлен в табл. 3.

Согласно статистической обработке величина коэффициента корреляции приближается к единице, что свидетельствует о наличии высокой зависимости массовой доли корней от почвенного горизонта и подтверждает сделанные нами исследования.

Основные показатели исследуемых моделей по фитомассе показаны в табл. 4.

Согласно данным табл. 4 превышение веса надземной части модельных деревьев над весом подземной части, у большинства моделей составляет 4 и более раз. Высота надземной части моделей ели превышает длину основных развитых скелетных корней в 1,1–1,3 раза. Это свидетельствует об интенсивном росте надземной части модельных деревьев ели в первое десятилетие.

Заключение

В ходе проведенного исследования установлено, что в первое десятилетие у ели европейской в лесных культурах, на подзолистых почвах УОЛ БГИТУ, активно развивается корневая система, которая осваивает гумусовый горизонт почвы, наполняя его активными мелкими (всасывающими) корешками.

Превышение веса надземной части деревьев ели над весом подземной части у большинства моделей составляет 4 и более раз. Это свидетельствует об интенсивном росте надземной части модельных деревьев ели в первое десятилетие.

Конфликт интересов

Финансирование

Библиографическая ссылка

Прутской А.В. ИССЛЕДОВАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ В СЛОЖНЫХ СУБОРЯХ НА ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ // Успехи современного естествознания. 2025. № 7. С. 71-76;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38414 (дата обращения: 08.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38414