Введение

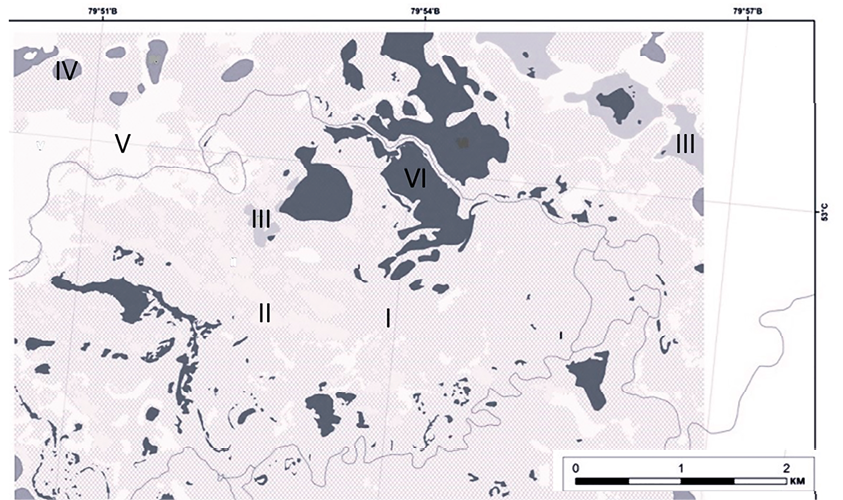

Центральная часть бассейна р. Иртыш располагается на северной периферии континентального сектора Евразии, для которого характерно наличие областей внутреннего стока. Существует точка зрения [1], что эта часть бассейна относится к бессточной территории (рис. 1), не имеющей связи с водоемами, относящимися к бассейну Северного Ледовитого океана.

Рис. 1. Схема района исследования Источник: составлено автором

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в годы повышенной влажности наблюдается движение вод по сухим тальвегам и ложбинам стока. Нередко это приводит к размыву дорог и подтоплению населенных пунктов, многие из которых располагаются на поверхностях озерных террас (г. Славгород, г. Экибастуз, с. Рождественское, с. Михайловское, с. Буланбай и многие другие) и первых надпойменных речных террас (г. Павлодар, с. Иртышск и др.). Эффект неожиданности наводнений обусловлен традиционным восприятием данной территории как засушливой и бессточной. Вода приходит с полей или других участков, которые считаются областями внутреннего стока. Применение методов геоинформационного моделирования позволяет установить пути миграции вод и создать основу для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Цель исследования – анализ миграции поверхностных вод на основе выявления гидрологической связи между водными объектами Кулундинской низменности и долины р. Иртыш.

Материалы и методы исследования

В настоящее время накоплен ценный опыт применения ГИС-технологий для оценки природных условий юга Западной Сибири [2; 3].

Методика данного исследования включала полевые наблюдения, анализ крупномасштабных топографических карт и палеогеографических данных, создание цифровых моделей рельефа (ЦМР) SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission), а на их основе – геоморфологических картосхем, с учетом данных натурных наблюдений.

Построение ЦМР и анализ морфометрических показателей рельефа производились в программном пакете ArcGIS. Построение крупномасштабной (1:25000) цифровой модели рельефа позволило выделить поверхности, возвышающиеся над днищами озерных котловин, суффозионных западин и ложбин стока на 0,3–0,5 м (рис. 2).

Результаты исследования и их обсуждение

Детальное изучение геоморфологического строения поверхности центральной части бассейна Иртыша, изобилующей озерными котловинами, позволило установить, что многие озера выстроены в цепочки и приурочены к ложбинам стока разных размеров. В годы повышенной водности по ложбинам происходит движение поверхностных вод, но постоянных водотоков, впадающих в Иртыш, на отрезке реки от г. Семей до г. Омска нет. По этой причине можно рассматривать данную часть бассейна как бесприточную, что не исключает наличия поверхностного, но не руслового стока, направленного к долине Иртыша. Б.П. Ткачев [4, c. 80–85] также обратил внимание на условный характер «бессточности» части данной территории. На примере северо-западного фрагмента бесприточной части бассейна Иртыша он выделил систему ландшафтно-гидрологических комплексов: стокоформируюших дренированных водоразделов; транзитных систем русло – пойма; дренированных склонов междуречий и долин рек; останцовых барьерных водоразделов; автономных, изолированных от нижних пачек отложений водоупорными горизонтами, поверхностей; аккумулирующих бессточных котловин; сезонно-переменных (временные озера, водотоки, сухие тальвеги, балки, овраги, конусы выноса) и антропогенно-преобразованных (поля орошения, в том числе лиманного, и обводненные пастбища). Стокоформирующие функции этих комплексов изменяются в зависимости от гидро-климатических условий конкретного года.

Рис. 2. Схема геоморфологического строения части котловины оз. Кулундинского и Кучукского, расположенных в западной части Кулундинской низменности (1:25 000) Условные обозначения: 1 – средние многолетние границы современных озер: 1.1 – акватории; 2 – низкие озерные террасы: 2.1 – днища ложбинок стока; 2.2 – замкнутые понижения с высоким стоянием грунтовых вод; 2.3 – локальные водораздельные поверхности; 2.4 – слабозадернованные песчаные гряды; 2.5 – полигональные формы солончаков; 2.6 – микрозападины со стоячей водой; 2.7 – закочкаренные понижения; 2.8 – заболоченные микропонижения; 2.9 – микропонижения с галофитной растительностью; 2.10 – невысокие песчаные гряды с древесной растительностью; 3 – высокие озерные террасы: 3.1 – выровненные поверхности; 3.2 – слабоволнистые поверхности; 3.3 – неглубокие понижения с высоким стоянием грунтовых вод; 3.4 – ложбины стока Источник: составлено автором

Рис. 3. Геоморфологическая схема ключевого участка, расположенного западнее оз. Топольного (1:50 000). Элементы рельефа: I – склоны водораздельных поверхностей; II – приподнятые стокоформирующие водораздельные поверхности; III – сезонно переменные ложбины стока, осложненные суффозионными западинами и озерными котловинами; IV – аккумулирующие суффозионные западины с озерами; V – ложбины стока; VI – автономные изолированные водораздельные поверхности Источник: составлено автором

Строение района исследования отражает не только организацию современных гидрологических объектов, но и события геологического прошлого, когда эта территория была ареной господства флювиальных процессов. Кульминация их активности пришлась на конец Сартанского времени. В результате таяния горных ледников Алтая формировались мощные потоки воды, впадающие в реку Иртыш [5, c. 191, 219; 6]. Эти потоки оставили след на поверхности Приобского плато и Кулундинской низменности в виде широких ложбин стока. Их дельтовые части можно наблюдать в правобережье Иртыша, где водоразделы чередуются с ложбинами стока, направленными в сторону современного русла реки.

Автором статьи исследовалась часть данной территории. На основе натурных наблюдений и ЦМР построена геоморфологическая схема ключевого участка, расположенного западнее оз. Топольного (район г. Славгорода) (рис. 3).

Закартированы: микрозападины, западины, котловины и ложбины стока, глубина которых изменяется от нескольких десятков сантиметров до десятков метров. Построена схема уклонов поверхности и направлений движения водных масс, выявлены элементы рельефа, аккумулирующие воду. Это позволило установить сезонно-переменные озера, временные водотоки и тальвеги с сезонным движением вод. Например, оз. Большое Топольное соединяется неглубокой ложбиной стока с оз. Большой Ажмулат, а оно через относительно узкую ложбину стока, с цепочкой озер продолговатой формы, имеет гидрологическую связь с долиной Иртыша в районе пос. Карасук. В этом районе происходит разгрузка грунтовых вод, перемещающихся по ложбинам.

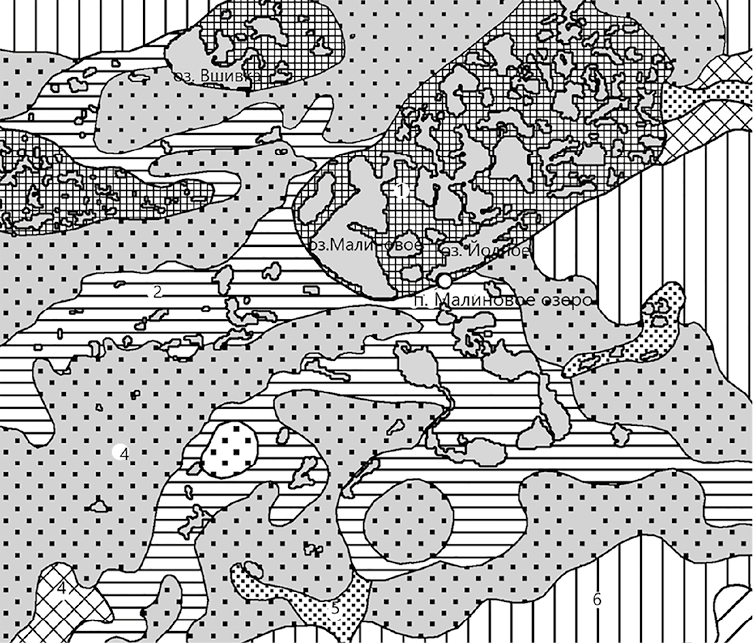

На территории ключевого участка, расположенного в окрестностях оз. Малинового, были изучены отложения дельты Касмалинской ложбины стока. В основании песчаных гряд, возвышающихся над днищем ложбины на 3–5 м, и межгрядовых понижений вскрываются пески аллювиального происхождения. В разрезе эоловой гряды, покрытой молодым разреженным сосновым лесом (рис. 4), сверху вниз обнажаются: современная подзолистая почва, слой тонкозернистого пылеватого песка (eolQ4) мощностью около 2,5 м с погребенной почвы, находящейся на глубине 0,35–0,40 м, и пачка отложений мощностью около 2 м, в которой чередуются прослойки среднезернистого песка бурого цвета и крупнозернистого песка (аlQ4).

Рис. 4. Сосновый лес на эоловой гряде (А) и разрезы отложений межгрядового понижения (Б) в районе оз. Малинового Условные обозначения: А – фото оз. Малинового и эоловой гряды, покрытой сосновым лесом; Б – отложения межгрядового понижения с осоковым лугом: 1 – тонкозернистый песок с включениями корней (eolQ4); 2 – тонкозернистый песок (eolQ4); 3 – тонкозернистый песок с прослойками торфа и окиси железа (eol-h Q4); 4 – крупнозернистый песок (аl Q4); 5 – влажный крупнозернистый песок с косой слоистостью, пятнами и подтеками окиси железа (аl Q4) Источник: составлено автором

В смежном с грядой понижении сверху вниз залегают: слой влажного тонкозернистого песка (eolQ4) мощностью около 2 м с включениями корней в верхней части и прослойкой торфа мощностью 0,5–0,7 м на глубине 0,8 м; ниже находится слой влажного крупнозернистого песка (al Q4) с косой слоистостью, пятнами и подтеками окиси железа. Строение эоловых гряд и межгрядовых понижений свидетельствует о том, что в прошлом по этой ложбине происходило движение воды. В настоящее время наблюдаются: высокое стояние грунтовых вод, многочисленные озера-соры, солончаки или низинные луга, которые питаются грунтовыми водами, разгружающимися у подошв песчаных гряд.

На основе ЦМР с учетом данных натурных наблюдений построена геоморфологическая схема, которая позволяет установить не только ход сокращения обводненности территории в геологическом прошлом, но и современную последовательность пополнения водами озерных котловин и ложбин стока в годы высокой водности (рис. 5).

Размеры пересохшего водоема, существовавшего в прошлом на территории Солено-Озерной степи, показаны на рис. 5. В его былых границах находится большая часть современных озер данного ключевого участка. Комплекс озер через ложбину стока имеет периодическую гидрологическую связь с оз. Горьким и оз. Черным, расположенным в тыловой части высокой надпойменной террасы р. Иртыш.

Четвертая и третья надпойменные террасы Иртыша имеют генетическую связь с озерно-аллювиальной равниной. На некоторых участках бассейна высокие террасы Иртыша образуют с ней единую поверхность, осложненную многочисленными котловинами и ложбинами стока, сформировавшимися в Казанцевское межледниковье (145 тыс. лет назад) [7]. Эти элементы рельефа различаются характером отложений (таблица). По данным бурения, проведенного специалистами Новосибирского геологического управления, севернее г. Семей обнаружена погребенная долина Пра-Иртыша. Между Павлодаром и Омском она прослеживается в левобережье современной реки. Ширина погребенной долины достигает 10–15 км. Ее отложения представлены 40-метровой толщей мелкозернистых песков серого цвета с прослоями глин в верхней части и галечниками в основании. В правобережье Иртыша осадки древней долины наблюдаются в основании четвертой надпойменной террасы. Эти отложения могут послужить источниками пресных вод для нужд населения и сельского хозяйства.

Рис. 5. Геоморфологическая схема территории, прилегающей к оз. Малиновому. Элементы рельефа: 1 – низкие озерные террасы; 2 – днища ложбин стока; 3 – террасовые поверхности ложбин стока, осложненные эоловыми грядами; 4 – останцы террасовых поверхностей; 5 – балки с долинами малых водотоков; 6 – высокие террасы ложбин стока; 7 – склоны ложбин стока Источник: составлено автором

Комплекс отложений озерно-аллювиальной равнины образуют: глины, суглинки, супеси и пески четвертичного периода, в основании которых залегают глины и суглинки неогенового возраста, играющие роль водоупоров. В таких отложениях существуют аккумулирующие бессточные котловины. Отложения древних ложбин стока представлены песками разного генезиса и не являются препятствием на пути миграции грунтовых вод, как и осадки третьей и четвертой надпойменных террас Иртыша.

На поверхности третьей и четвертой террас встречаются участки гривно-ложбинного рельефа и эродированного рельефа дельтовых частей ложбин стока, которые представляют собой продолжение ложбин стока, расположенных на Кулундинской низменности. Озера тыловых частей этих террас встречаются на всем их протяжении. Как и озера тыловой части второй надпойменной террасы, они пополняются за счет разгрузки грунтовых вод, мигрирующих по вышележащим поверхностям.

Устройство поверхности и литологический состав основных элементов рельефа (таблица) существенно влияет на формирование стока. Характер отложений определяет величину поверхностного задержания или инфильтрации вод. По песчаным отложениям вода мигрирует в замкнутые понижения, часть из которых не имеет гидрологической связи с долиной реки Иртыш. Многочисленные мелководные остаточные озера глубиной до метра, так же как древние ложбины стока, свидетельствуют о былой обводненности территории. Некоторые озера имеют глубину более 3–4 м и площадь до 900 м. Например, Селетытениз и Кулундинское. Озера, как правило, суффозионно-просадочного генезиса. Суффозионные процессы, то есть вынос частиц осадочных пород потоком подземных вод, активны и в настоящее время, что доказывает движение подземных вод в сторону речной долины, а значит, и гидрологическую связь многих озер бесприточной части бассейна Иртыша с рекой.

Характеристика элементов рельефа бесприточной части бассейна Иртыша

|

Элемент рельефа |

Положение на территории бассейна |

Абсолютная; относительная высота, м |

Характер отложений |

Характерные формы рельефа |

|

Пойма |

Вдоль русла Иртыша повсеместно |

60–65; 3–8 |

На отдельных участках пойма имеет цоколь из пород третичного или среднеплейстоценового времени |

Многочисленные прирусловые валы, старицы, рукава-протоки, русловые понижения, выровненные участки центральной и заболоченной прирусловой поймы |

|

Первая надпойменная терраса |

Сплошной полосой вдоль левого берега Иртыша |

70–80; 6–12 |

Разрез образуют суглинисто-глинистые отложения пойменно-старичной фации и супесчано-песчаной русловой фации. До уреза воды мощность отложений составляет 4–8 м. Пачка русловых фаций распространяется ниже уровня воды |

Реликтовые формы пойменно-руслового рельефа в виде линейно-вытянутых понижений – бывших стариц и русел. В тыловой части прослеживаются цепочки озер, питающиеся от разгрузки грунтовых вод более высокой террасы |

|

Вторая надпойменная терраса |

Преобладает вдоль левого борта долины Иртыша |

90; 15–18 |

Русловые песчаные фации, которые в верхней части разреза перекрыты пойменно-старичными иловатыми суглинками и супесями. Мощность аллювия: 5–12 м. В цоколе третичные, реже среднеплейстоценовые отложения. Высота цоколя над урезом воды составляет 5–8 м |

Волнистая поверхность с фрагментами сглаженного ложбинно-гривистого рельефа и выровненных поверхностей с котловинами озер в тыловой части |

|

Третья надпойменная терраса |

Сплошной полосой в левобережье Иртыша |

100; 25 |

Аллювиальные супеси, пески, залегающие на грубозернистых, плохо отсортированных гравелистых песках со слабо- и средне окатанной галькой. Мощность аллювия 5–15. В его основании отложения неогена или олигоцена. Цоколь террасы приподнят над урезом реки на высоту 10–18 м |

Котловины с озерами и солончаками в тыловой части Плоская, наклонная в сторону Иртыша поверхность, осложненная замкнутыми понижениями и впадинами, некоторые из которых заняты солеными озерами или солончаки. Встречаются участки гривно-ложбинного рельефа |

|

Четвертая надпойменная терраса |

Располагается выше по течению (г. Павлодар) |

130: 40–50 |

Аллювиальные пески и галечники в основании отложения русловой фации Пра-Иртыша, которые ложатся с размывом на отложения третичного времени |

Котловинно-западинный рельеф, многочисленные озера и болота в тыловых частях. Встречаются участки эродированного рельефа дельтовых частей ложбин стока |

|

Озерно-аллювиальная равнина |

Исследуемая часть долины Иртыша, выработана в отложениях озерно-аллювиальной равнины |

100–130 |

Комплекс озерно-аллювиальных отложений (глины, суглинки, супеси и пески), в основании которых залегают глины и суглинки неогенового возраста |

Суффозионный рельеф, грядово-западинный рельеф. Ложбины стока, наклоненные в сторону долины Иртыша |

Источник: составлено автором с опорой на данные [7; 8].

На территории исследования суффозия работает в комплексе с эоловыми процессами [9; 10]. С поверхности суффозионных западин ветер сносит субстрат и формирует котловины выдувания. Перемещенные частицы породы участвуют в строительстве эоловых гряд. Такая работа ветра характерна для областей с континентальным климатом. Индекс континентальности климата по Л. Горчинскому (k) изменяется на территории исследования от 58 до 62, что характеризует ее климат как континентальный. Годовые амплитуды температуры воздуха (Atгод) достигают от -33,1 до 38,3 ℃, что также характерно для континентального климата [11, с. 54–55].

Умеренный континентальный климат района исследования характеризуется средней январской температурой -17 – -19 °C, ее минимальные значения могут достигать -50 °C. Снежный покров сохраняется 150–160 дней, его мощность в среднем не превышает 30 см. Метелевый перенос уменьшает мощности снега на водоразделах, в таких условиях почва промерзает до глубины 1,0–1,5 м, что определяет ход весеннего снеготаяния и половодья. Весна короткая с суховеями. Средние температуры июля изменяются от +18 до +22 °C, могут достигать +38 – +42°C. Годовое количество осадков 300–350 мм. Около 85–95 % годовой суммы осадков испаряется, что определяет особенности формирования стока и выбор технологий орошения сельхозугодий; к сожалению, на территории исследования до сих пор применяется дождевание. Летом также наблюдаются суховеи и пыльные бури, во время которых относительная влажность воздуха падает до 11–15 %. Коэффициент увлажнения изменяется от 0,5 до 0,7 [12]. В экстремальных климатических условиях для питания водоемов велико значение подземного стока. Грунтовые воды в районе исследования залегают неглубоко, а в понижениях рельефа становятся причиной формирования болот и солончаков. Насыщенные влагой субстраты не способны аккумулировать дополнительные объемы воды. Она в периоды интенсивного снеготаяния и ливневых осадков начинает перемещаться от одной цепочки озер к другой. Населенные пункты, расположенные в ложбинах стока или на поверхностях озерных террас, испытывают последствия такого движения и подъема грунтовых вод в годы повышенной влажности. Миграция поверхностных и подземных вод определяет ритмику изменчивости количества и площадей озер. Н.В. Глушковой и др. [13] установлено, что в северной части района исследования с 1989 по 2001 г. происходило уменьшение площадей солончаков на 1,6 % и увеличение площадей озер на 0,43 %, появилось около 12 новых озер. С 2001–2008 гг. площадь солончаков приросла на 1,1 %, четыре озера высохли, но появились семь новых озер. За период с 1989 по 2011 г. солончаков стало больше, а озер меньше. На территории ключевого участка, расположенного в районе оз. Малинового, с 1989–2001 гг. происходил рост площадей озер и уменьшение числа солончаков, а с 2001 по 2008 г. в засушливых условиях происходило увеличение площадей солончаков за счет пересыхания мелководных озер [3; 14]. Изменение численности озер и солончаков происходит в объект в ложбинах стока, на водораздельных поверхностях их соотношение более стабильно.

Прогнозировать перестройку гидрологической сети сложно, так как в районе исследования нет прямой зависимости между подземной и поверхностной составляющими стока. Его величина определяется не только количеством осадков, но и мощностью снежного покрова в конкретный год, фильтрационными свойствами субстрата, влажностью воздуха и интенсивность испарения. По отношению к средним многолетним значениям (100–300 мм) годовой слой поверхностного стока в маловодные годы может снижаться на 30 % от среднего, а в многоводные годы увеличивается в 5–6 раз. Усиление экстремальности климата, которое сопровождается ростом повторяемости осадков ливневого характера [15; 16], также усложняет прогноз гидрологических событий. На природные условия ритмического изменения стока [17; 18] накладывается также влияние антропогенного фактора: объектов транспортной, промышленной и социально-бытовой инфраструктуры, мелиоративных систем. Например, зарегулированность стока рек прудами и водохранилищами (рис. 1) привела к тому, что на рассматриваемом участке бассейна срезаны пики весеннего половодья, поднялись меженные уровни, а также уровни грунтовых вод выше плотин водохранилищ, происходят подпорные явления.

Использование ЦМР для создания схем геоморфологического строения территории позволяет установить пути миграции вод, последовательность заполнения котловин и ложбин стока водными массами в периоды разной водности и создать основу для моделирования хода чрезвычайных гидрологических ситуаций.

Заключение

На поверхности Кулундинской низменности располагаются древние ложбины стока, их дельтовые части примыкают к долине Иртыша. На днищах этих элементов рельефа находятся современные озера и солончаки, между которыми периодически устанавливается гидрологическая связь. Признаки современной миграции поверхностных и грунтовых вод в сторону долины Иртыша прослеживаются в уклонах поверхности и строении отложений днища дельты Касмалинской ложбины стока. Доказательством существования подземного и поверхностного водоотвода со стороны западной части Кулундинской низменности в долину Иртыша служат озера и болота, расположенные в тыловой части высокой террасы Иртыша и питающиеся за счет разгрузки грунтовых вод ложбины стока.

Прогнозировать перестройку гидрологической сети в условиях вариаций стока можно на основе крупномасштабных геоморфологических схем, созданных с использованием цифровых моделей рельефа. Схемы позволяют уточнить западную границу бесприточной части бассейна Иртыша и создать основу для моделирования хода чрезвычайных гидрологических ситуаций.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Барышников С.Г. АНАЛИЗ МИГРАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД НА ОСНОВЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (НА ПРИМЕРЕ КУЛУНДИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ И ДОЛИНЫ РЕКИ ИРТЫШ) // Успехи современного естествознания. 2025. № 9. С. 24-32;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38425 (дата обращения: 26.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38425