Введение

Значительные затраты на отопление жилых и производственных помещений в северных районах страны и вредное воздействие на окружающую среду основных источников тепла требуют обоснования и разработки способов использования экономически эффективных и экологически безопасных возобновляемых источников тепловой энергии. Одним из таких источников энергии являются фазовые переходы воды. По этой теме опубликовано большое количество работ [1–3 и др.]. В ряде публикаций отражены особенности процесса кристаллизации воды и использования выделяемой энергии [4–6]. Технология использования теплоты фазовых переходов воды для решения различных задач удовлетворяет требованиям экологической безопасности [7, с. 19; 8, с. 173].

Ранее проведенными исследованиями [9–11] была показана возможность практического использования теплоты, выделяемой при кристаллизации воды, для обогрева помещений. Количество скрытой теплоты, выделяемой при кристаллизации воды, зависит от площади и интенсивности отвода тепла.

Основными положительными свойствами воды как источника тепла являются:

– возобновляемость тепловой энергии, обусловленной сезонными колебаниями температуры атмосферного воздуха;

– низкая стоимость получаемой тепловой энергии вследствие небольших капитальных и эксплуатационных затрат;

– полное использование выделяемой водой тепловой энергии для обогрева помещений;

– возможность применения технологии обогрева помещений в зимнее время повсеместно, включая малоосвоенные территории;

– экологическая безопасность.

К недостаткам способа обогрева помещений теплотой кристаллизации воды относятся:

– относительно низкая удельная теплота фазового перехода воды (335000 кДж/м3), вследствие этого обогревательное устройство занимает значительную площадь обогреваемого помещения;

– возможность обогрева помещений теплотой кристаллизации воды только до температуры ниже 0 ºС;

– значительное расширение воды при кристаллизации, приводящее к необходимости использовать обогревательные устройства определенной формы, изготовленные из прочного материала.

Существует ряд видов помещений, в которых допускается высокая отрицательная температура, а при подключении теплового насоса можно получать необходимую положительную температуру в помещении.

В работе рассматривается технология получения в помещении в зимнее время высоких отрицательных температур.

Цель исследования – разработка методики расчета параметров обогревательного устройства помещений, основанного на фазовых переходах воды.

Задачи исследования:

– определение суммарного количества потерь тепла из помещения в окружающую среду в период отопительного сезона;

– определение количества воды, теплота кристаллизации которой равна суммарным потерям тепла из помещения;

– проведение испытаний опытного помещения в режимах «Зарядка» и «Разрядка» водяного обогревательного устройства;

– обработка результатов испытаний и определение вспомогательного количества воды в обогревательном устройстве;

– усовершенствование обогревательного устройства.

Материалы и методы исследования

Опытный объект, представляющий собой гараж, обогреваемый теплотой кристаллизации воды, построен в г. Якутске в 2018 г.

Потери тепла из помещения в окружающую среду определяли расчетным путем [12, с. 31; 13, c. 24; 14]. Испытания опытного объекта были проведены при различных среднезимних температурах наружного воздуха и разных количествах воды в обогревательных устройствах, названных водяными аккумуляторами тепла (ВАТ), в течение 2019–2025 гг. Зимние температуры наружного воздуха в разные годы до начала и в период испытания опытного объекта колебались в значительных пределах (табл. 1).

Таблица 1

Средние зимние температуры наружного воздуха в г. Якутске, ºС

|

По СП 131.133330.2020 |

Измеренные |

||||||

|

2018–2019 г. |

2019–2020 г. |

2020–2021 г. |

2021–2022 г. |

2022–2023 г. |

2023–2024 г. |

2024–2025 г. |

|

|

-24,6 |

-20,7 |

-20,7 |

-23,8 |

-21,8 |

-23,4 |

-22,2 |

-20,6 |

Источник: составлено авторами на основе [15] и на основе полученных данных в ходе исследования.

Таблица 2

Размеры помещения и характеристики элементов ограждающих конструкций

|

b |

l |

h |

δс |

δ1 |

δ2 |

δ3 |

δ4 |

δ5 |

δ6 |

|

м |

|||||||||

|

9,0 |

12,0 |

3,5 |

0,35 |

0,30 |

0,001 |

0,008 |

0,20 |

0,10 |

10,0 |

|

λ1 |

λ2 |

λ3 |

λ4 |

λ5 |

λ6 |

t2 |

t4 |

v1 |

|

|

Вт/(м·К) |

°С |

м/с |

|||||||

|

0,043 |

0,16 |

0,038 |

1,55 |

0,043 |

2,0 |

-2 |

-3 |

0,2 |

|

|

Sn |

Sc |

Sпол |

Vnом |

Vвоз |

na |

||||

|

м2 |

м3 |

шт. |

|||||||

|

93,8 |

111,7 |

93,8 |

267,3 |

213,8 |

1 |

||||

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Таблица 3

Параметры водяных аккумуляторов

|

n, шт. |

ba, м |

ha, м |

la, м |

tgβ |

λл, Вт/(м·К) |

|

8 |

1,5 |

1,8 |

22,0 |

0,014 |

1,72 |

Примечание: β– угол наклона боковых стен аккумулятора; la – суммарная длина аккумуляторов.

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Рис. 1. Металлические резервуары – водяные аккумуляторы тепла (ВАТ) Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Среднезимние температуры наружного воздуха во время испытания опытного объекта оказались несколько выше температуры, рекомендуемой справочным пособием [15, с. 3], а колебания их влияют на потери тепла и количество воды для отопления.

В табл. 2 приведены размеры опытного помещения и параметры ограждающих конструкций, в которой индексы 1–3 относятся к элементам перекрытия и стен помещения, а индексы 4–6 – к элементам пола.

В табл. 3 представлены характеристики охлаждающего устройства.

Количество воды в аккумуляторах тепла для отопления помещений V подразделяется по выполняемой функции на основное Vос и вспомогательное Vвс. [14]:

V = Vос + Vвс , (1)

Основное количество воды в процессе кристаллизации в течение отопительного сезона выделяет тепло, которое должно быть равно суммарным потерям тепла из помещения в окружающую среду Q [14], и определяется по формуле

Vос = Q / Qф, (2)

где Qф – объемная теплота кристаллизации воды.

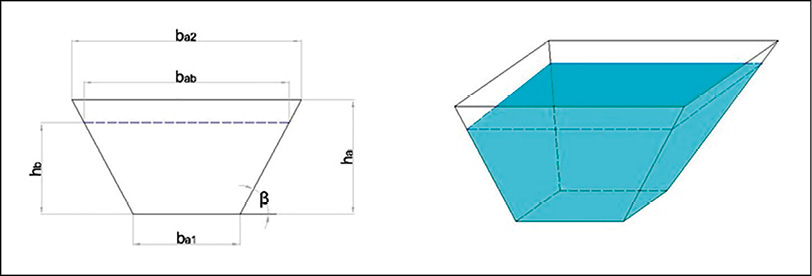

Водяные обогревательные устройства помещений были изготовлены из стальных листов толщиной 3 мм. В опытном помещении (рис. 1) было установлено 8 водяных аккумуляторов трапецеидального поперечного сечения с небольшим углом наклона сторон (tgβ = 0,03), длиной от 1,5 до 3,5 м, общей длиной 22 м, шириной по нижнему основанию 1,5 м, по верхнему– 1,6 м, высотой 1,8 м.

В процессе кристаллизации воды ВАТ большой длины сильно деформируются. В одном аккумуляторе произошел разрыв шва. Поэтому целесообразно изготовлять одинаковые небольшие по размерам аккумуляторы с большим углом наклона боковых стенок. На рис. 2 показан вид сбоку рекомендуемого квадратного в плане аккумулятора.

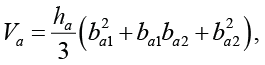

Объем аккумулятора выражается следующей формулой

(3)

(3)

где ha – высота аккумулятор; ba2 – размер по верхнему основанию.

Объем аккумулятора на основании того, что объем воды при кристаллизации увеличивается примерно на 10 %, представляется зависимостью

Va = 1,1Vв , (4)

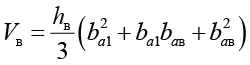

Объем воды в аккумуляторе определяется формулой

, (5)

, (5)

где baв – размер аккумулятора на уровне поверхности воды; hв – высота воды в аккумуляторе; ba1 – размеры стороны по нижнему основанию;

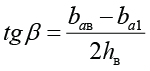

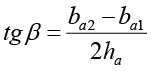

Наклон стенок аккумулятора выражается зависимостью

, (6)

, (6)

. (7)

. (7)

Размеры baB и hв, а также параметры аккумулятора ba2 и ha определяются по формулам (1)–(5).

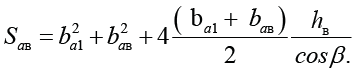

Площадь теплообменной поверхности заполненного водой аккумулятора определяется по формуле

(8)

(8)

Необходимое количество аккумуляторов, устанавливаемых в помещении, определяется общим количеством воды для отопления помещения и объемом воды одного аккумулятора:

m = V / VB . (9)

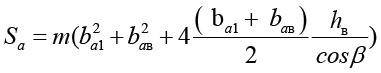

Из формул (5) и (6) находим общую площадь теплообменной поверхности всех аккумуляторов предлагаемой конструкции:

. (10)

. (10)

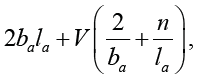

В экспериментах общая площадь аккумуляторов равна

Saэ =  (11)

(11)

где n = 16.

Рис. 2. Вид рекомендуемого аккумулятора Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

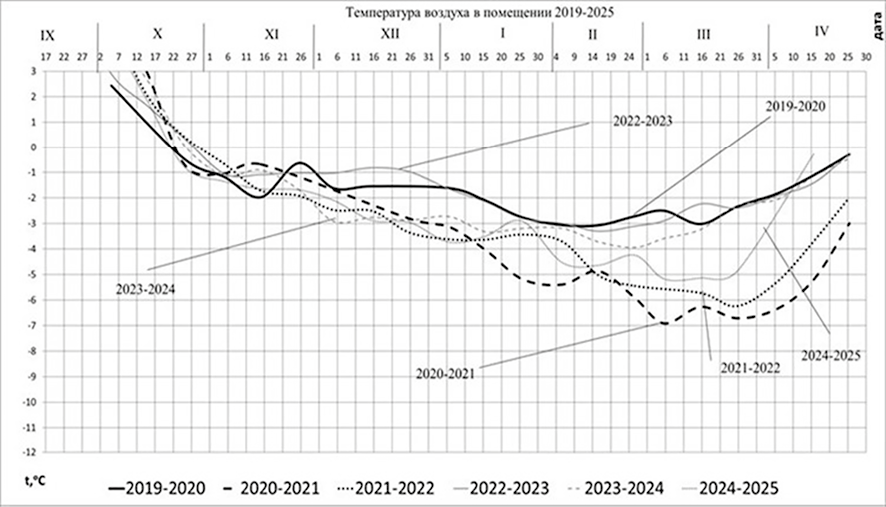

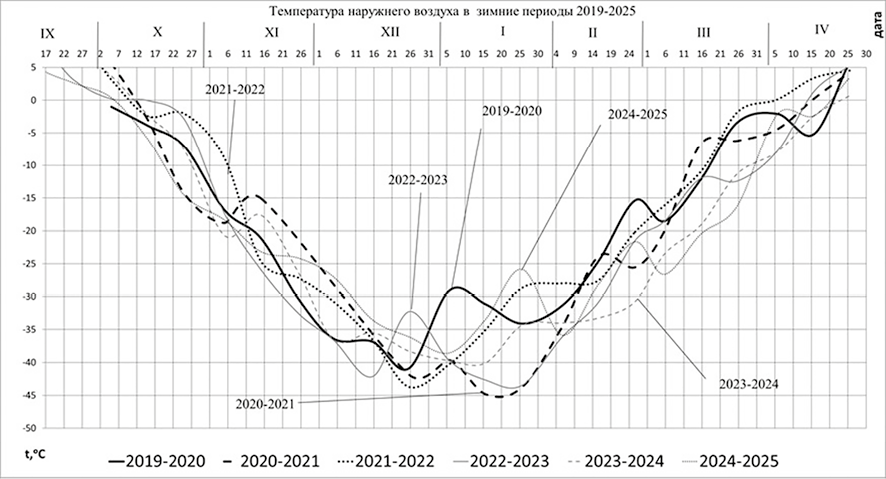

Рис. 3. Динамика температур воздуха внутри и снаружи помещения в зимние периоды при различных значениях суммарного объема воды в аккумуляторах (48,5–56,6 м3) Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Результаты исследования и их обсуждение

На рис. 3 представлены графики среднезимних температур воздуха внутри и снаружи помещения. В климатических условиях г. Якутска температуры воздуха снаружи и внутри помещения понижаются с затухающей скоростью примерно до начала ноября, затем остаются практически на одном уровне – температура наружного воздуха – до середины февраля, а температура в помещении – до середины марта и в дальнейшем повышаются, причем температура в помещении достигает 0 ºС несколько позже. Такой характер изменения температуры помещения во второй половине зимы объясняется уменьшением площади поверхности льда, по которой происходит передача тепла из зоны кристаллизации воды в окружающий лед, увеличением толщины и термического сопротивления льда. Температура в помещении зависит от количества воды и изменяется в соответствии с изменением температуры наружного воздуха.

Наибольшие потери тепла происходят через надземные части ограждающих конструкций помещения. Значительные потери тепла связаны также с выездом и заездом транспортных средств. Относительно высокие потери тепла через открытые ворота, очевидно, будут уменьшаться при увеличении размеров помещения в связи с уменьшением степени воздухообмена. Потери тепла могут быть несколько уменьшены повышением термического сопротивления ограждающих конструкций помещения, а также устройством тамбура у ворот.

В табл. 4 приведены расчетные количества потерь тепла из помещения в разные годы с различным количеством воды в аккумуляторах с учетом потерь ее на испарение и сублимации льда.

Таблица 4

Результаты определения количества воды в экспериментах

|

Годы |

t1, ºC |

t2, ºC |

Q, |

V, м3 |

Vос, м3 |

Vвс, м3 |

|

2019–2020 |

-20,7 |

-1,9 |

12961264 |

49,5 |

38,7 |

10,8 |

|

2020–2021 |

-23,8 |

-3,6 |

13513221 |

51,2 |

40,3 |

10,9 |

|

2021–2022 |

-21,27 |

-2,6 |

12672526 |

48,5 |

37,8 |

10,7 |

|

2022–2023 |

-23,4 |

-1,3 |

15287886 |

56,6 |

45,6 |

11,0 |

|

2023–2024 |

-22,2 |

-1,8 |

14046826 |

52,5 |

41,9 |

10,6 |

|

2024–2025 |

-20,6 |

-2,5 |

12395734 |

47,5 |

37,0 |

10,5 |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Рис. 4. График зависимости вспомогательного количества воды от основного количества ее в аккумуляторах. Точками показаны экспериментальные значения Vвс Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Таблица 5

Расчетные параметры экспериментального аккумулятора

|

V, м3 |

ha = V / (bala ), м |

Saэ по формуле (8) |

|

49,5 |

1,50 |

168,0 |

|

51,2 |

1,55 |

171,5 |

|

48,5 |

1,47 |

165,9 |

|

56,6 |

1,73 |

183,7 |

|

52,5 |

1,59 |

174,2 |

|

47,5 |

1,44 |

163,9 |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

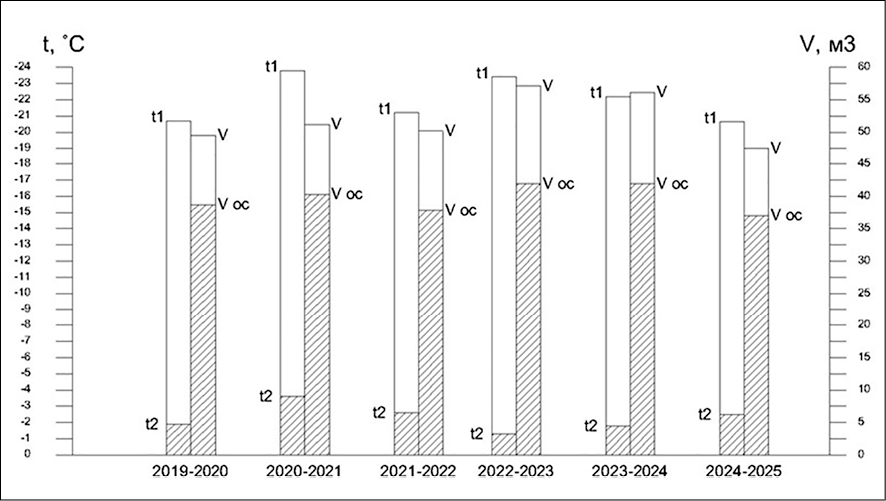

Рис. 5. Диаграмма температур наружного воздуха и внутри помещения и объемы воды в аккумуляторах в различные годы испытания опытного объекта Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Таблица 6

Расчетные параметры предлагаемого аккумулятора по формулам (3)–(10) при заданных значениях V, Vв = 6,0 м3 ba1 = 1,5, и угол β = 15ºС

|

V, м3 |

baв |

hв |

ba2 |

ha |

m |

Sa |

|

49,5 |

2,40 |

1,60 |

2,41 |

1,70 |

8,3 |

172,2 |

|

51,2 |

8,5 |

178,1 |

||||

|

48,5 |

8,1 |

168,7 |

||||

|

56,6 |

9,4 |

196,9 |

||||

|

52,5 |

8,8 |

182,7 |

||||

|

47,5 |

7,9 |

165,3 |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

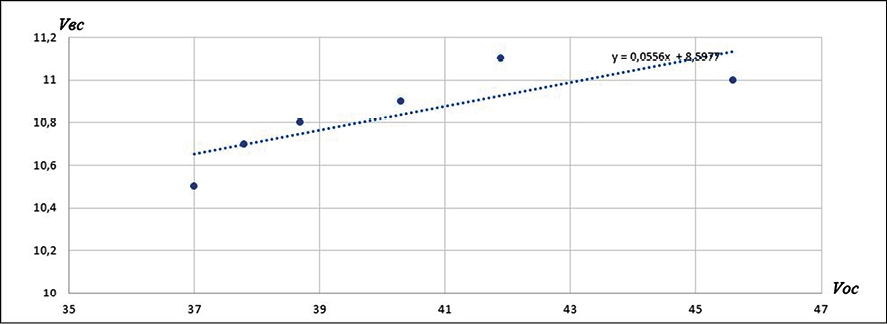

Количества Vос и Vвс зависят от климатических условий, размеров и термического сопротивления ограждающих конструкций помещения (табл. 4).

Зависимость Vвс, от Vос графически показана на рис. 4, которая выражается линейным уравнением

Vвс = 8,60 + 0,06Vос . (12)

На рис. 5 представлена диаграмма температур наружного воздуха и внутри помещения и объемы воды в аккумуляторах в различные годы испытания опытного объекта.

В табл. 5 приведены расчетные значения параметров экспериментальных аккумуляторов при заданных значениях V, ba = 1,5 м и la = 22,0 м.

В табл. 6 приведены расчетные параметры предлагаемого аккумулятора при заданных значениях Vв = 6,0 м3; ba1 = 1,5 м и β = 15ºС.

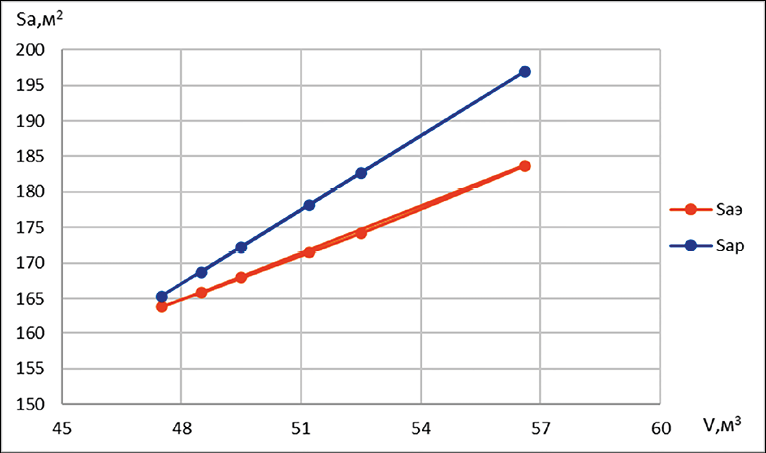

На рис. 6 представлены графики зависимости теплообменной поверхности экспериментального и предлагаемого аккумуляторов от объема воды.

Из рис. 6 видно, что при одинаковых объемах воды суммарная теплообменная поверхность аккумулятора предлагаемой конструкции больше, чем у экспериментального аккумулятора.

Рис. 6. Графики зависимости теплообменной поверхности экспериментального и предлагаемого аккумуляторов от объема воды Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Выводы

По итогам исследования сделаны следующие выводы:

– относительно широкий диапазон колебаний средних значений температуры наружного воздуха приводит к различным потерям тепла и, соответственно, к разным количествам воды для отопления помещения;

– характер изменения температуры в помещении в зимнее время соответствует изменениям температуры наружного воздуха, повторяя кратковременные ее колебания;

– температура в помещении понижается примерно до начала ноября, затем она с небольшими колебаниями остается постоянной до середины апреля и в дальнейшем повышается с меньшей скоростью, чем наружная температура вследствие уменьшения площади теплообмена на границе вода – лед и увеличения термического сопротивления льда;

– основное количество воды в аккумуляторах, определяемое расчетным путем по суммарной величине потерь тепла из помещения в окружающую среду, зависит от климатических условий площадки расположения объекта, размеров и термического сопротивления ограждающих конструкций заданной температуры помещения;

– вспомогательное количество воды в аккумуляторах, от которого зависит площадь кристаллизации воды, термическое сопротивление льда и соответственно температура в помещении, линейно возрастает с увеличением основного количества воды;

– для уменьшения давления и снижения деформации аккумуляторов, возникающих при кристаллизации воды с увеличением ее объема, целесообразно изготовлять их небольшими по размерам и с большим наклоном стенок;

– аккумуляторы заполняются водой с учетом увеличения ее объема при кристаллизации примерно на 10 %.

Длительными испытаниями опытного объекта установлена возможность практического использования теплоты фазовых переходов воды, являющейся возобновляемым источником энергии для обогрева и даже отопления некоторых видов помещений на большей части территории России. Необходимое количество воды для обогрева помещений до высоких отрицательных температур, близких к 0 ºС, зависит от климатических условий, размеров и термического сопротивления ограждающих конструкций и режима эксплуатации помещения.

Конфликт интересов

Финансирование

Библиографическая ссылка

Кузьмин Г.П., Куваев В.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ ТЕПЛОТОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВОДЫ // Успехи современного естествознания. 2025. № 9. С. 106-114;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38435 (дата обращения: 26.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38435