Введение

В настоящее время рост масштабов подземной добычи угля напрямую связан с разработкой глубокозалегающих пластов. По мере увеличения глубины разработки месторождений горно-геологические условия непрерывно ухудшаются. Возрастание газонасыщенности угля с глубиной, а также проведение работ в областях тектонических разломов провоцирует выбросы горной породы и газа, сопровождаемые внезапными газодинамическими явлениями [1]. Все это повышает риски возникновения аварийных ситуаций, ухудшает условия труда в шахтах, вызывает непредвиденные остановки и снижает экономические показатели добычи [2]. Своевременно полученная информация о структурных особенностях угольного массива и о содержащихся в нем газообразных углеводородах необходима для повышения безопасности работ при подземной разработке месторождений на больших глубинах [3; 4], добычи метана в виде самостоятельного энергетического ресурса [5], определения качественных характеристик извлеченного сырья. Перспективными методами исследования петрофизических особенностей и свойств угольных пластов и содержащихся в них флюидов являются методы, основанные на явлении ядерного магнитного резонанса (ЯМР).

Исследования, проводимые с помощью метода релаксометрии ядерного магнитного резонанса (ЯМР-релаксометрии), направлены на получение широкого спектра информации об угольном веществе. Большинство работ посвящено изучению адсорбции метана в углях [6; 7]. Ряд исследований направлен на установление соотношения открытых и закрытых пор [8; 9] и получение информации о характере фильтрационных каналов [10]. Другой областью применения данного подхода является получение информации о распределении газа в пустотном пространстве [11]. В то же время метод ЯМР-релаксометрии не позволяет дать оценку составных частей химических соединений, входящих в состав исследуемого образца и содержащихся в нем флюидов. Для этого используются методы ЯМР-спектроскопии.

Основной отличительной особенностью метода 1H-спектроскопии ядерного магнитного резонанса (1H ЯМР-спектроскопия) является возможность разделения водородсодержащих соединений, входящих в состав исследуемого образца [12; 13]. При исследовании углей данный метод активно используется для анализа и оценки содержания метана [14; 15]. Техническая реализация метода позволяет отделить адсорбированный газ от остальных соединений [16; 17], в том числе органического происхождения. Большое внимание уделяется изучению распределения основных химических элементов (углерод, водород, кислород с примесями азота, сера) в угольном веществе [18; 19].

В настоящее время в современных литературных источниках основной акцент в работах, посвященных анализу углей методами ЯМР, сделан на исследовании вещественного состава и петрофизических свойств. Однако данные методы могут быть использованы для анализа изменения способности угольного вещества к накоплению и последующей отдаче пластового газа, например, при ведении работ по дегазации пластов в зонах с нарушенной структурой массива. Традиционные методы исследования, включающие бурение дегазационных скважин для оценки газоотдачи и проведение детальной геологической съемки с целью выявления систем естественной трещиноватости в приразломной зоне, характеризуются значительной трудоемкостью и требуют продолжительных временных затрат на получение репрезентативных данных. Применение методов ЯМР предоставляет возможность оперативного получения количественных данных о содержании пластового газа в пробах угля, отобранных из различных зон геологических нарушений. Таким образом, внедрение ЯМР-технологий в практику исследования угольных пластов с нарушенной структурой представляет собой перспективное направление, позволяющее существенно повысить эффективность мониторинга газосодержания и деформационных процессов в угольном массиве.

Цель исследования – оценить изменения общей пористости и метаноносности углей методами ЯМР.

Материалы и методы исследования

Первый этап работы был посвящен исследованию изменения объема пор и системы естественной трещиноватости угольных образцов после циклического повышения внутрипорового давления. В качестве материала исследования использовался трещиноватый уголь. Резкий рост давления в системе трещин и пор создавали пневмоимпульсами сжатого газа. Исследование изменения пористости и трещиноватости угля проводилось методом ЯМР-релаксометрии.

Лабораторные эксперименты проведены на слоистом мелкопористом длиннопламенном газовом (ДГ) угле из Моховского разреза (Кузбасс). Использовали цилиндрические образцы (керны) диаметром 30 мм, высотой 55–60 мм. Общее количество образцов составило 15, которые помещали в термоусадочную непроницаемую трубку, стягивающую боковую поверхность и способствующую сохранению их целостности. Пневмовоздействие проводилось на лабораторной установке [20], обеспечивающей возможность расширенного регулирования среднего и отдельно от него дифференциального давлений газа в цилиндрическом образце угля, его осевого и бокового сжатия. Данная установка позволяет смоделировать природные условия на глубине примерно 100 м, где пластовое давление будет равняться 20–25 бар. Обрабатывались наименее проницаемые образцы плотного угля в условиях постоянного гидростатического сжатия σ = 15 бар. Обработка проводилась импульсами давления газа P амплитудой от 5 до 10 бар. Был выполнен ряд серий воздействий (экспериментов), каждая из которых включала подачу 10 импульсов давления газа.

На втором этапе работы проводилось исследование изменения адсорбционной способности проб угля из зоны геологического нарушения после нагружения с последующим насыщением газом метаном. В качестве материала исследования выступали пробы угля марки Ж (жирный) шахты им. Скочинского (Донецкий угольный бассейн). Нагружение производили изменением осевого сжатия дробленого угольного материала. Изменение газоносности моделировали за счет насыщения проб в замкнутом объеме. Исследование содержания метана осуществляли методом 1H ЯМР-спектроскопии.

Отбор проб осуществлялся из шахтного поля пласта h6 шахты им. Скочинского в зоне сжатия с 1,6 до 1,1 м. Место отбора проб характеризуется нарушением целостности и однородности породного массива с развитой системой естественных трещин. Пробы подвергались дроблению и просеиванию на ситах с максимальной ячейкой решетки 2,5 мм. Проба номер 1 не подвергалась сжимающим нагрузкам, в пробах 2, 3 и 4 они составили 1, 3 и 5 кбар соответственно.

Пробы были разделены на две группы – до и после обработки газом. Для насыщения отобранных проб угля был разработан лабораторный стенд в составе баллона со сжатым газом метаном, линии контроля подачи сжатого газа, камеры насыщения и системы размещения образцов. Исследование содержания газа метана в отобранных пробах угля осуществлялось с помощью метода 1Н ЯМР-спектрометрии. Работы были проведены с использованием спектрометра ЯМР высокого разрешения с резонансной частотой протонов 300 МГц. Использовался коммерческий радиочастотный датчик для образцов диаметром 10 мм. Спектры ЯМР 1Н были зарегистрированы с приложением предварительно откалиброванного 90-градусного радиочастотного импульса. Шкала химических сдвигов (δ 1Н) была предварительно откалибрована по сигналу остаточных протонов в дейтерированной воде. Каждый спектр был зарегистрирован с 256-кратным накоплением сигнала (время задержки между спектрами составляло 250 мс, количество точек при сборе ССИ – 8192, время между точками при сборе ССИ – 41,6 мкс, спектральный диапазон – 40 м.д., общее время записи одного спектра – 341 мс). Обработка спектров проводилась в программе MestReNova.

Результаты исследования и их обсуждение

Методом ЯМР-релаксометрии были получены спектры поперечной релаксации Т2 (использовалась CPMG последовательность) и карты продольной-поперечной релаксации Т1/Т2 (использовалась IR-CPMG последовательность). Измерения проводились до пневматического воздействия и после пневматического воздействия с донасыщением жидкостью. Исследования выполнены на ЯМР-анализаторе «Micro12-040V» (производство Niumag, Китай) с индукцией магнитного поля 0,28 Тл, рабочей частотой 12 МГц и расстоянием между эхо-импульсами 0,1 мс, температура магнитной системы 32 °С.

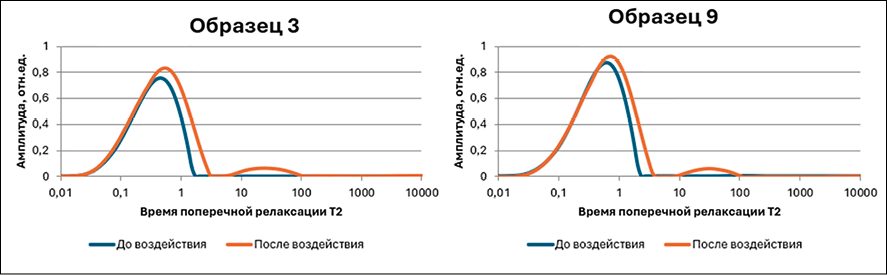

На рис. 1 представлены спектры поперечной релаксации Т2 до и после пневматического воздействия для образцов № 3 и 9 слоистого мелкопористого длиннопламенного газового (ДГ) угля. Спектры поперечной релаксации Т2 до пневматического воздействия имеют одномодальный вид с максимумом спектра на значении времени в среднем 0,57 мс. Средняя пористость образцов составляет 12,61 % с минимальным и максимальным значениями 11,7 и 13,76 % для образцов № 3 и 9 соответственно. Одномодальный вид спектра в зоне малых времен говорит о наличии флюида только в порах малого размера. После пневматического воздействия спектры поперечной релаксации Т2 приобретают бимодальный вид для всех исследованных образцов, что свидетельствует об изменении структуры порового пространства.

Рис. 1. Спектры поперечной релаксации Т2 образцов № 3 и 9 до и после пневматического воздействия Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

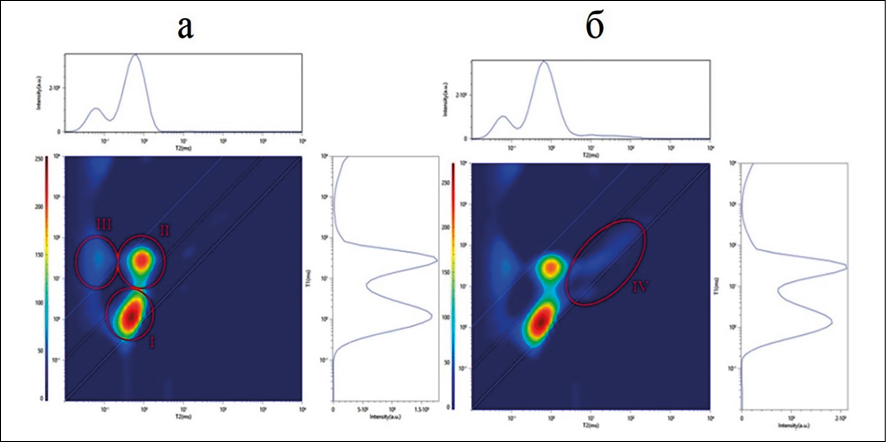

Рис. 2. Карты Т1/Т2 продольной и поперечной релаксации для образца № 9: а – до воздействия, б – после циклического увеличения порового давления Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Максимум части спектра, соответствующего порам малого размера, смещается в сторону увеличения значений времен и в среднем составляет 0,68 мс. Помимо этого, ширина моды этой части спектра увеличена, что говорит о появлении пор большего размера. Появление моды на временах 10–100 мс со средним значением максимума 27,11 мс свидетельствует о появлении пор крупного размера. Средняя пористость образцов составляет 20,41 % с минимальным и максимальным значениями 14,78 и 17,24 % для образцов № 10 и 3 соответственно.

Анализ карт продольной и поперечной релаксации Т1/Т2 основывается на различии характеристик Т1 иТ2 для флюидов. Для воды отношение Т1/Т2 ~ 1, тогда как для метана это отношение больше. В качестве методики интерпретации результатов была взята представленная в работе карта измерений Т1 и Т2 для насыщенных флюидами образцов [21].

При анализе карт Т1/Т2 до пневматического воздействия можно выделить три основные зоны. Зона I – это глинисто-связанная вода в порах малого размера. Зона II – это метан в порах, у которого значения Т1 больше, чем значение Т2. Зона III – предположительно является битуминозной частью, так как значение Т2 для такого флюида гораздо меньше, чем Т1. По значению амплитуды можно сказать, что битуминозной группы в образцах мало по сравнению с другими флюидами. Остальные низкоамплитудные возмущения являются артефактами математической обработки. После пневматического воздействия для всех образцов можно выделить зону IV, что соответствует воде в более крупных порах, так как значение Т1/Т2~1. Зоны I–III так же выделяются. Для всех образцов амплитуда зоны, соответствующей глинисто-связанной воде, становится больше, чем для зоны метана, что говорит об увеличении количества воды в образце.

Исследование изменения содержания газа метана в пробах угля из зоны геологического нарушения после одноосного нагружения осуществлялось с помощью метода 1Н ЯМР-спектроскопии. Работы были проведены с использованием спектрометра ЯМР высокого разрешения с резонансной частотой протонов 300 МГц. Обработка спектров проводилась в программе MestReNova. Результаты представляют собой набор спектральных линий для каждой пробы в исходном (без предварительного насыщения) и насыщенном газом метаном состоянии.

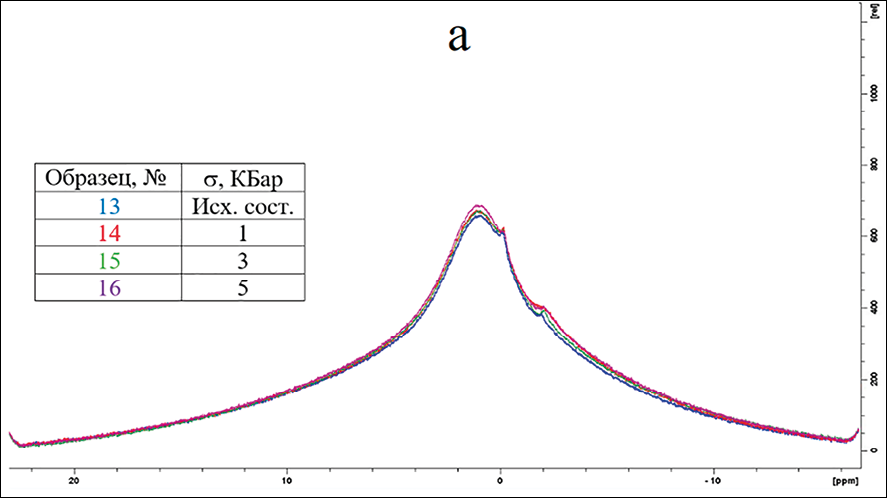

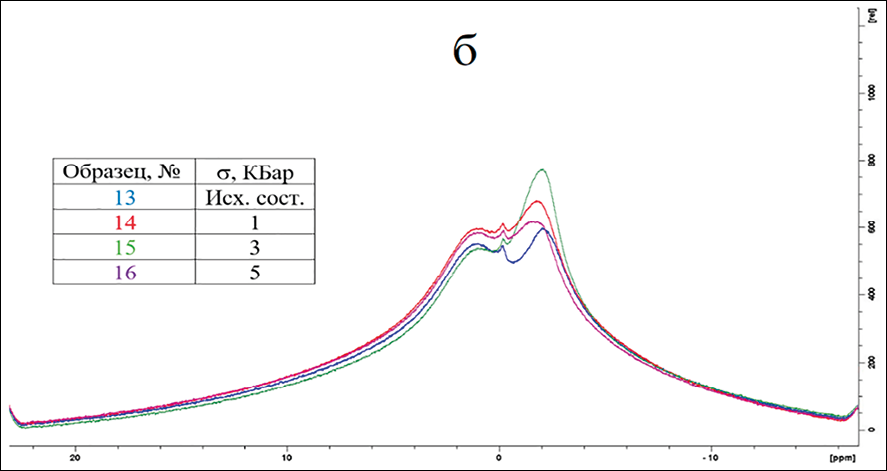

Рис. 3. 1Н ЯМР-спектры, полученные для проб углей из шахтного поля пласта h6 в зоне сжатия с 1,6 до 1,1 м шахты им. Скочинского: а – до насыщения; б – после насыщения газом метаном Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

На рис. 3, а, представлены спектры проб 1–4 до насыщения газом метаном, которые представляют собой набор близкорасположенных линий с практически минимальной разницей в амплитуде сигнала. На спектральных линиях отчетливо выделяются два пика. Первый находится на отметке -1 горизонтальной шкалы и может расцениваться как остаточная вода в микропорах и пленках на берегах микротрещин мелкодисперсных гранул образцов. Второй пик на отметке -2 соответствует частоте соединений метана и может иллюстрировать долю остаточного газа метана в закрытых порах и скелете породы.

На рис. 3, б, представлены спектральные линии проб 1–4 после насыщения газом метаном. В данной спектральной картине отчетливо выделяются пики остаточной воды на отметке -1, а также значительное увеличение амплитуд пиков метана на отметке -2.

Изначальное содержание метана для каждого образца было практически одинаковым, с разницей менее 0,5 %, и составляло порядка 400 у.е. После операции насыщения значения составили 600, 620, 679, 775 для образцов 1–4 соответственно. Наименьшее значение содержания газа метана соответствует пробе в исходном, то есть состоянии без последующего одноосного нагружения. Пробы после обработки осевой нагрузкой в 1 и 3 КБар демонстрируют прирост адсорбированного газа с практически линейной зависимостью увеличения газосодержания. Пробе 4 соответствуют наиболее низкие показатели метаноносности в серии осевого нагружения, однако она имеет самый широкий пик в серии, что говорит о большем количестве малоподвижных молекул метана. Подобная картина спектральных линий может свидетельствовать об увеличении несущей способности угля по газу метану после обработки вследствие развития микропроводящих каналов и перераспределения объемов открытой и закрытой пористости. Отчетливо выделяется зависимость изменения способности насыщения угля метаном от внешних воздействий в образцах из зон геологических нарушений.

Последующий анализ спектрограмм предполагает обработку в специализированных программных продуктах с последующим получением количественных характеристик полученных пиков спектрограмм 1Н ЯМР-спектроскопии, например, в программе MestReNova. Однако данный этап требует дополнительной подготовки в виде выделения реферативного измерения метаноносности на известных концентрациях в жидкостной или газообразной формах. Другой важной особенностью работ является долгосрочная операция по насыщению образцов угля, ввиду различного состава и физических свойств отобранных проб может быть неравномерное насыщение образцов в одной группе. Данная задача может быть решена путем подбора отдельных соединений или же определенных концентраций газообразного метана с целью создания набора реферативных значений для последующего анализа количественного содержания газа метана для каждого набора проб.

Заключение

Проведены экспериментальные серии по исследованию угольных образцов методами ЯМР. Результаты анализа карт Т1/Т2, полученных методом ЯМР-релаксометрии, показали, что данный метод является перспективным инструментом исследования трещиноватости и порового пространства углей с целью определения способности угля к адсорбции и фильтрации газа метана, а также может быть использован при контроле проводящего объема в угле вследствие изменения геомеханической обстановки при разработке угольных пластов шахтным способом.

Серия экспериментальных исследований проб угля из зоны геологического нарушения методом 1Н ЯМР-спектроскопии позволила оценить изменение метаноносности в пробах угля после одноосного нагружения. Дальнейшие исследования в данной области позволят разработать подход к определению метаноносности отдельных областей угольных пластов, подверженных активной разработке или содержащих зоны геологических нарушений, как потенциально опасных по аккумулированию аномально высоких объемов пластового газа с последующим риском негативных газодинамических явлений.

Дальнейшее развитие данного направления позволит разрабатывать новые методы и подходы лабораторных исследований газоносных углей. На основе данных, полученных с применением высокоразрешающей спектрометрической аппаратуры, предполагается создание библиотеки референтных спектральных профилей для анализа большого количества проб из областей геологических нарушений, пересекаемых горными выработками при отработке угольных пластов. Ключевой задачей в данном контексте выступает исследование сорбционно-десорбционных характеристик метана в насыщенных им угольных образцах, что является критически важным для построения достоверных прогнозных моделей при освоении глубокозалегающих угольных пластов в сложных горно-геологических условиях.

Конфликт интересов

Благодарности

Библиографическая ссылка

Рыбалкин Л.А., Шилова Т.В., Азаров А.В., Шажко Я.В. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОНОСНОСТИ ТРЕЩИНОВАТЫХ УГЛЕЙ // Успехи современного естествознания. 2025. № 10. С. 44-50;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38441 (дата обращения: 26.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38441