Для гор Сибири и Южного Урала были характерны сдвиги границ между лесом и горной тундрой, между лесом и степью. Леса были вытеснены степями в суббореальный (ксеротермический) период (в интервале 2-3 тыс. л.н.) до начала субатлантического периода. На Южном Урале степи были покрыты лиственничными лесами в субатлантический, более влажный, период. На это указывает присутствие редкостойных лиственничников в «степных полянах» на склонах Ильменского хребта юго-восточных экспозиций. В течение последних ста лет наметились существенные сдвиги высотных и зональных границ вследствие изменчивости климата. Некоторые сдвиги верхней границы леса, в частности, отмечены для Саянской горной страны за последние годы в сторону продвижения леса, в основном Pinus sibirica, Abies sibirica, в горную тундру. Прогнозов развития растительности переходных природных условий существует достаточно много, от изменения границ зональной растительности [9] до выхода леса на водоразделы в экотонах «лес-горная тундра», а также лес будет заменяться степными растительными группировками на контакте зональных лесов и степей. В последнее время публикуются результаты исследований возможных изменений пространственной структуры растительности со сдвигом зональных и подзональных границ растительности для различных регионов при разных сценариях изменений климатической обстановки. Утверждается, что сдвиги границ подзон растительности, связанно с термическими условиями вегетационных периодов в разных регионах европейской части России и Западной Сибири.

На фоне динамики климата, а в Байкальском регионе отмечены тенденции на существенные его изменения на протяжении последних десятилетий [1], следует отметить основные его параметры – неоднородность пространственной и временной динамики осадков (повышение или понижение по разным районам Прибайкалья), с устойчивым ростом среднегодовых температур со скоростью 0,2-0,5 °С за период в 10 лет. Это на порядок выше, чем отмечено для всего Северного полушария. Одновременно отмечается уменьшение континентальности климата региона за счет уменьшения годовых амплитуд температур. Индикатором изменения климата в регионе на протяжении голоцена (в течение последних 11 500 лет) послужил состав остатков диатомовых водорослей в донных отложениях замкнутого водоема в Забайкалье, на примере оз. Котокель [3]. Здесь показано, что увеличение концентрации диатомей за счет усиления поступления объемов талых вод в озеро, индицирует повышение среднегодовых температур в разные периоды голоцена в регионе [3]. Для Байкальского региона в целом также отмечаются процессы роста толщины снежного покрова и максимальных снегозапасов за последние 40 лет для лесостепных территорий Прибайкалья [4] и за последние 50 лет в таежной зоне [5]. Указывается, что запасы и толщина снега неравномерны для конкретных территорий региона вследствие физико-географических и биогеографических условий с тенденцией на относительное уменьшение времени залегания снега, особенно для лесостепных территорий Прибайкалья. Снижение времени залегания снежного покрова свидетельствует, по мнению автора [4], о повышении зимних температур в регионе. Такие тенденции коррелируют с данными исследований динамики климата для всей Северной Евразии [10].

Материалы, методы и районы исследований

В основу работы легли материалы многолетней полевой геоботанической съемки на ключевые участки – в Приольхонье (центральная часть западного побережья оз. Байкал, Тункинской и Баргузинской котловинах, на северо-западное побережье оз. Байкал, разных частях хр. Хамар-Дабан и Байкальского хребта, в центральной части восточного побережья оз. Байкал и на его северном побережье. Здесь следует отметить, что в целях соответствия объему статьи, в данной работе приводятся только основные результаты наших исследований со ссылками на уже опубликованные ранее работы, где и помещен фактический материал (описания структуры растительных сообществ и др.).

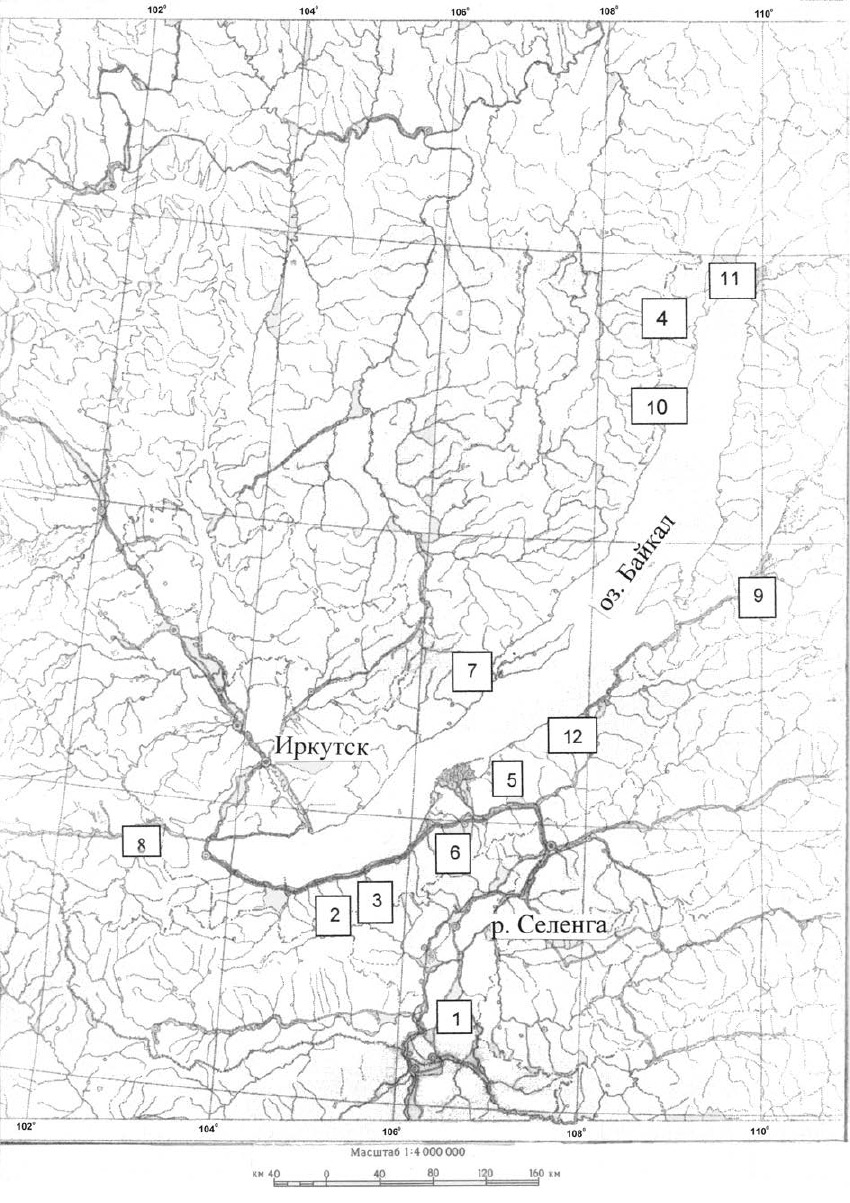

На рисунке (Рис. 1) показаны конкретные районы многолетних (1987-2013 гг.) исследований структурно-динамической организации растительности.

Основными методами наших исследований стали – геоботаническая съемка в комплексе с полевым дешифрированием крупномасштабных космических снимков разных лет (1974-2002 гг.) с составлением картосхем (в масштабе 1: 100 000) пространственно-временной изменчивости растительных сообществ контакта сред на ключевые участки.

Результаты исследований и их обсуждение

Свременные тенденции развития растительных сообществ как экотонов Байкальского региона. Направленность изменений структуры растительности на фоне динамики климата возможно определить, исследуя пространственно-временную изменчивость структуры растительных сообществ экотонов, изучение которых имеет давнюю историю [11, 12].

В Байкальском регионе выявлено формирование межзональных и межвысотно-поясных экотонов. Для Южного Прибайкалья характерно продвижение Abies sibirica, а для Северо-Западного большей частью Larix dahurica, реже Abies sibirica и Pinus sibirica вподгольцовый пояс и горную тундру. Здесь надо также отметить и то, что сходные тенденции в формировании экотонов «лес-горная тундра» были ранее отмечены и для Приморского хребта (Юго-Западное Прибайкалье), где Pinus sibirica активно внедряется в подгольцовый пояс с выходами деревьев в горную тундру. Вероятно, такие процессы следует связывать с изменением гидрологических и температурных режимов вегетационных периодов последних десятилетий, что способствовало формированию более благоприятных условий для роста древесных пород в высокогорьях Байкальского региона.

В условиях контакта зональной лесостепи и зональной степи (ключевой участок – бассейн р. Селенги, Рис. 1 – 1) повышение среднегодовых температур и осадков, а также характер антропогенных воздействий последних десятилетий оказывают влияние на пространственное перераспределение площадей, занятых степными и лесными сообществами в пределах зональных типов растительности, с тенденциями «размыва» их границ. В данном случае, территориальное расширение «межзонального экотона» способствует «размыву» границы между зонами, посредством облесения степных территорий как внутри зональных лесостепей, так в местах перехода степей в лесостепь. Это современные тенденции развития растительного покрова региона на фоне изменчивости климата последних десятилетий.

На примерах сообществ перехода высотных поясов с формированием «межвысотно-поясных экотонов» на контакте «лес –подгольцовый пояс», «лес-горная тундра» выявлены процессы продвижения леса в подгольцовый пояс и горную тундру в современных климатических условиях региона. Экотоны на контакте «лес-подгольцовый пояс», «лес-горная тундра» (ключевые участки – окрестности гор Осиновка и Лысая, хр. Хамар-Дабан, Южное Прибайкалье) и экотон на контакте «лес-горная тундра» (ключевой участок – перевал Даван, отроги северной оконечности Байкальского хребта, Рис. 1 – 2, 3, 4) отражают современные тенденции формирования растительности горных систем окружения Байкала с продвижением древесных пород в подгольцоый пояс и горную тундру в регионе [13, 14].

Рис. 1. Районы исследований: 1 – средняя часть бассейна р. Селенги, 2 – окрестности г. Осиновка, 3 – окрестности г. Лысой, 4 – перевал Даван, 5 – бассейн р. Сухой, 6 – бассейн р. Б. Речки, 7 – Приольхонье, 8 – Тункинская котловина, 9 – Баргузинская котловина, 10 – северо-западное побережье, бассейн р. Рель, 11 северное побережье Байкала, бар – о. Ярки, 12 – прибрежная территория между бассейном р. Сухой и п. Гремячинск.

Пространственно-временная изменчивость структуры и тенденции развития сообществ перехода высотных поясов отражены в «межвысотно-поясном экотоне» на контакте полидоминантного темнохвойно-светлохвойного леса и темнохвойной тайги в бассейнах р. Большая Сухая и р. Большая Речка (центральная часть восточного побережья оз. Байкал, Рис. 1 – 6,12) характеризуется сменой лесообразующих пород со светлохвойной на темнохвойную составляющую повсеместно.

Пространственно-временные изменения в структуре растительных сообществ экотонов «лес-горная тундра» свойственны для Уральской горной систеиы и Хибин в сторону проникновения древесных в подгольцовый пояс и горную тундру.

Тенденции развития растительных сообществ, отражающих «парагенез» в структуре растительности Байкальского региона. «Островные» степи Байкальского региона по ботанико-географическому зонированию [7] не входят ни в одну зону и подзону степей и лесостепей, хотя некоторые из этих участков приобрели в последнее время [8] статус «подпровинции островных степей». Последнее утверждение имеет достаточно дескуссионную направленность, поскольку при ботанико-географическом районировании всегда выдерживается последовательность в присвоении конкретного статуса территориальной принадлежности растительного покрова, как-то: область, подобласть, провинция и подпровинция, соответственно. Если некоторые участки, охарактеризованные как «островные степи», находятся в таежной зоне озвучены как «подпровинция», то тогда, видимо, надо как-то менять все принципы ботанико-географического районирования и физико-географического зонирования в проведении пространственной характеристики растительного покрова любой территории, отражающие конкретные природные зоны в аспекте широтной зональности и высотной поясности. Сходное мнение по отношению к установившимся принципам ботанико-географического районирования, с позиций флорогенетического анализа формирования степной флоры гор Южной Сибири, высказывает и Г.А. Пешкова [6]. Если в конкретных условиях среды мы наблюдаем разнонаправленные процессы – степи среди тайги, чаще всего регионального или топологического уровней организации среды, как проявления неоднородности ее условий, то вероятно, следует говорить о «парагенезе» как о реально существующем объекте [13]. Формирование природных систем, в том числе растительности, происходит в существующих физико-географических условиях одновременно. Парагенез – растительные сообщества, которые по составу и структуре не относятся к зональному типу (или горному поясу) растительности. Растительные сообщества контрастных природных условий – экстразональные образования внутри природных зон – как парагенеза (объекта!) – являются естественным процессом развития сопряженных, связанных общностью происхождения растительных сообществ конкретной территории в течении определенного времени.

Для Байкальского региона парагенез характерен для Приольхонья (центральная часть западного побережья Байкала, Рис. 1 – 7), Тункинской и Баргузинской котловин (Рис. 1 – 8,9). Здесь следует отметить, что почвы этих районов классифицируются как криоаридные (то есть – экстразональные в данных условиях) согласно классификации почв последних лет [2]. Для этих территорий не указаны почвы зональных степей и лесостепей, а говорится только о вариантах остепнения, отражающие «котловинные» эффекты регионально-топологического уровня организации условий среды. Котловинные эффекты локальных климатических условий под воздействием антропогенных факторов в течение десятилетий отчасти способствовали формированию экстразональных степных сообществ. Поскольку в этих районоах нет зональных лесостепей и степей [7, 8], сообщества, формирующиеся в условиях взаимовлияний лесов и степных (экстразональых) сообществ названы нами как таежно-степные сообщества, отражающие парагенез в структуре растительности, как результат локальных климатогенных сукцессий.

В последние десятилетия в связи с изменением климатической обстановки в регионе [1] наметились тенденции на облесение экстразональных степей, что характерно для всего Байкальского региона. И то, что степи здесь имеют временный характер, подтверждает геоэлементный, экотипологический (экотипы) составы флоры и состав поясно-зональных групп растений в структуре сообществ вышеуказанных ключевых участков Байкальского региона. Структурно-динамическая организация растительности покрова ключевых участков Западного, Юго-Западного и Северо-Восточного Прибайкалья (Рис. 1 – 7, 8, 9) отражает современные тенденции развития растительных сообществ, характеризующих парагенез в структуре растительности [13].

Заключение

В результате проведенных исследований тенденций развития экотонов и сообществ, отражающих парагенез в структуре растительного покрова ключевых участков Байкальского регина можно констатировать, что сообщества ключевого участка – средней части бассейна р. Селенги, Юго-Западное Прибайкалье (Рис.1 – 1), а это территория на стыке горных лесостепей и степной зоны Центральноазиатской (Даурско-Монгольской) подобласти степной области, отражают развитие «межзонального экотона». Изменение климата последних десятилетий в этом регионе – повышение среденогодовой температуры и перераспределение осадков по временам года способствуют облесению степных пространств как внутри лесостепной зоны, так и продвижению древесных пород в зону степей. То есть, наметилась тенденция смещения зоны лесостепей в широтном направлении с формированием светлохвойных лесов зонального типа.

Растительные сообщества ключевых участков в окрестностях гор Осиновки и Лысой (хр. Хамар-Дабан, Южное Прибайкалье, Рис. 1 – 2,3) и в верховьях р. Гоуджекит (перевал Даван, Байкальский хребет, Рис. 1 – 4) являются примерами «высотно-поясных экотонов». Они характеризуют изменение верхней границы леса вследствие климатогенных сукцессий растительности переходных природных условий, вероятно связанных также с изменением влажности и температуры. Это способствует процессам продвижения древесных пород в подгольцовый пояс и горную тундру с формированием экотонов на контакте «лес-подгольцовый пояс», «лес-горная тундра».

Растительные сообщества ключевых участков – среднее течение р. Б. Сухая (центральная часть восточного побережья Байкала, Рис. 1 – 5) и р. Большая Речка (северные отроги хребта Хамар-Дабан, центральная часть восточного побережья Байкала, Рис. 1 – 6) является примером формирования «межвысотно-поясных экотонов» (при развитой поясности растительности горных систем) с отражением пространственной дифференциации пояса полидоминантных темнохвойно-светлохвойных лесов на контакте с темнохвойной тайгой. Изменение влажности и температуры последних десятилетий способствует активизации процессов замещения полидоминантной темнохвойно-светлохвойной тайги на темнохвойную повсеместно.

В целом, на границах природных зон и высотных поясов Байкальского региона, где и формируются экотоны как переходные системы, при меняющемся соотношении тепла и влаги, происходит их значительное площадное «расширение» (или возможно «сужение» при других сценариях изменения климата). Это и отмечено на примерах территориального «сужения» экотона между лесостепной (горные лесостепи) и степной типами растительности Юго-Западного Забайкалья, равно как и внедрение древесных пород в подгольцовый пояс до горных тундр горных систем окружения Байкала.

Для растительности ключевых учасков, отражающих парагенез в структуре растительности – Приольхонье, Тункинская, Баргузинская котловины и северо-западное побережье оз. Байкал (см. Рис. 1 – 7, 8, 9) характерно то, что на долю ведущих семейств (Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae, Fabaceae, Apiaceae, Brassicaceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae) приходится большинство видов растений, отмеченных в геоботанических описаниях разных лет и вегетационных периодов. Такой набор ведущих семейств свойственен для бореальных флор и схож с семейственным спектром для флоры Восточной Сибири. Родовой спектр в целом также показывает бореальный характер флоры и в большей степени отражает провинциальные особенности флоры сообществ контакта тайги и экстразональных степей Байкальского региона. А высокое положение (видовая насыщенность сообществ) таких родов как Allium и Astragalus (их роль усиливается к югу Сибири) отражает специфику регионально-топологических условий среды формирования растительных сообществ региона. Почвы (во всех приведенных районах почвы экстразональные, именуемые в научной литературе как криоаридные) не имеют прямых связей с типами растительных сообществ. На одних и тех же почвах развивиты и лесные и степные ценозы, что выявило совмещенное почвенно-геоботаническое профилирование на ключевые участки. Светлохвойные леса в комплексе со степными сообществами в Приольхонье (центральная часть западного побережья оз. Байкал) в бассейне реки Рель (северо-западное побережье Байкала), в Тункинской котловине (Юго-Западное Прибайкалье) и в Баргузинской котловине (Северо-Восточное Прибайкалье) являются единым целым в процессе фитоценогенеза.

В структуре растительности Байкальского региона «парагенез», проявляется в двух формах: 1-ая – в границах таежной зоны с формированием степных сообществ, образованных видами растений, которые характерны для двух зональных типов растильности – лесной (таежной) и степной, и 2-ая форма, когда в границах зональной растительности в составе растительных сообществ присутствуют растения, характерные для многих типов растительности (и высотных поясов) разных природных зон Центральной Сибири. В нашем случае это растительные сообщества, характеризующие «парагенез» в структуре растительности двух ключевых участков – бара – о. Ярки (северное побережье Байкала, Рис. 1 – 11) и прибрежной полосы центральной части восточного побережья озера (Рис. 1 – 12). В условиях «парагенеза» (объекты внутри природных зон и высотных поясов) при изменении климатических условий происходит территориальное «сжимание» этого природного объекта (к примеру, облесение экстразональных степей внутри зональной тайги) на конкретный период времени на определенном пространстве. Это и было отмечено на примерах некоторых ключевых участков растительности Байкальского региона (Рис. 1 – 7, 8, 9, 10). Тогда как повышение сухости климата, вызывающее ксерофитизацию растительности, в сообществах происходит усиление позиций растений-ксерофитов (растительные сообщества северного побережья, бар – о. Ярки и центральной части восточного побережья озера (Рис. 1 – 11-12). Здесь, в составе сообществ зональной полидоминантной тайги присутствуют виды растений, характерные для подгольцового пояса (Pinus pumila, Rhododendron aureum), горной тундры (Phyllodoce coerulea, Cassiope ericoides, Empetrum nigrum) и сухих псаммофитных (Achnatherum splendens, Festuca lenensis) степей северо-азиатского типа в комплексе.

Парагенез, как и экотоны – это реально существующие природные объекты в структуре растительности Байкальского региона, как системы пространственно-смежных, регионально-топологически обусловленных растительных сообществ, связанных общностью происхождения на данной территории в определенных физико-географических условиях на конкретный период времени.

Исследования выполняются при финансовой поддержке проекта РФФФИ 12-04-98013-р_сибирь_а и партнерского проекта СО РАН № 69.