Даховское горстовое поднятие, принадлежащее к южной части Северо-Кавказского краевого массива, обладает рядом специфичных минерагенических особенностей, что делает его привлекательным для изучения закономерностей и процессов перераспределения элементов в сложных объектах, несущих полихронную и полигенную минерализацию. Особый интерес представляют закономерности распределения естественных радионуклидов (ЕРН) – в первую очередь в виду неоднозначности моделей формирования рудных объектов с радиоактивной минерализаций в северо-западном сегменте Большого Кавказа (Даховское урановое месторождение, Мамрюкское, Западно-Даховское, Шаханское и ряд других урановых рудопроявлений, рудопроявление торий-редкометальной минерализации балки Колесникова и пр.).

Геологическое строение Даховского поднятия

Поднятие представляет собой тектонический блок герцинских кристаллических комплексов, отделенный от триасово-среднеюрских комплексов крупными разломам и перекрытый на западе келловей-меловым осадочным комплексом Лагонакской складчато-глыбовой зоны. С севера поднятие ограничивается крупным Центральным разломом, контролирующим протрузии серпентинитов, с юга – Северным разломом, принадлежащим региональной Пшекиш-Тырныаузской зоне, разделяющей структуры Главного хребта Большого Кавказа и Северо-Кавказского краевого массива эпигерцинской Скифской плиты. В строении поднятия принимают участие нижне-среднепалеозойская метаморфическая толща, объединяющая амфиболитовую и амфиболит-гнейсовую толщи (метаморфизованные условиях высокобарической эпидот-амфиболитовой – амфиболитовой фации), тектонические пластины серпентинитов, заключающие линозовидные тела кальциевых метасоматитов – родингитов [7], и сложнопостроенный герцинский гранитоидный массив (известный под названием Даховский).

Массив полихронный, включающий даховский среднепалеойский и малкинский позднепалеозойский комплексы. В состав даховского комплекса входят слагающие основную площадь массива гранодиориты (биотитовые в центральной части и амфибол-биотитовые на периферии), образующие более глубокий уровень и обнаженные преимущественно в центральной и юго-западной части биотитовые и двуслюдяные граниты, а также присутствующие в краевых частях небольшие тела кварцевых диоритов и плагиогранитов. Контактовое воздействие гранодиоритов выражено в формировании маломощных зон мигматизации (в северо-восточной части массива на контакте с амфиболитами залегают полосчатые и огнейсованные кварцевые диориты, по простиранию переходящие в амфиболовые мигматиты) и скарнирования (на контакте с амфиболитами). Малкинский комплекс образован несколькими фазами субщелочных лейкократовых гранитоидов, залегающих в форме малых интрузивных тел (жил, даек, штоков в узлах пересечений разломов). Комплекс малых интрузий имеет чёткие секущие контакты с метапородами, серпентинитами и породами даховского комплекса. В малкинских гранитах содержатся ксенолиты метаморфических пород, которые, как и породы в экзоконтактах, переработаны в мусковитовые гнейсы и кварц-мусковитовые сланцы. С формированием завершающих фаз магматизма связан масштабный среднетемпературный метасоматоз, проявленный преимущественно в развитии калишпатизации.

Абсолютный возраст ранних фаз остается предметом дискуссий (что, наряду с другими особенностями территории, изложено в работе [5]). Достаточно определенно устанавливается возраст гранитов – их датировки заключены в интервале 360-320 Ма, что близко к большинству датировок метаморфического комплекса; нижнее значение интерпретируется как близкое к времени герцинского регионального метаморфизма, верхнее – к времени тектонического подъёма консолидированных интрузивов к поверхности.

На территории небольшого по площади Даховского поднятия (около 35 км2) сосредоточены перспективные участки с молибденовой минерализацией [6], урановое Даховское месторождение и баритовое Белореченское месторождение (образующие единый рудно-геологический объект, известный своим минералогическим разнообразием [2]), ряд рудопроявлений, в том числе слабо изученные проявления ториевой и редкоземельной минерализации, месторождения нерудного сырья [1, 4].

Специфичностью характеризуется и распределение мощностей эквивалентной дозы (МЭД) γ-излучения и удельной активности ЕРН (40K, 226Ra, 232Th), изученные авторами во всех основных разновидностях кристаллических пород.

Методика исследований

Удельную активность ЕРН в образцах почвы и породах определяли инструментальным гамма-спектрометрическим методом радионуклидного анализа. Использовали спектрометр гамма-излучения с GeHP-детектором с эффективностью 25% в диапазоне 30-1500кэВ, отношением пик/комптон 51,7:1 (модель 7229N-7500sl-2520, фирмы Canberra) и набор счетных геометрий «Маринелли 1,0 л», «Маринелли 0,5 л», «Дента 0,02 л» (диск высотой h=7 мм, диаметром 63 мм). Всего измерено более 30 образцов горных пород. Измерению подвергались предварительно изученные образцы, обладающие типичным для данной разновидности чертами. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) определяли поисковым дозиметром-радиометром ДКС-96.

Состав минеральных ассоциаций определялся комплексом методов, включающих оптическую петрографию, растровую электронную микроскопию и рентгенофлуоресцентный микроанализ (микроскоп VEGA II LMU (фирмы Tescan) с системой энергодисперсионного микроанализа INCA ENERGY 450/XT). Комплекс исследований выполнен на базе лабораторий «Центра исследований минерального сырья и состояния окружающей среды» Южного федерального университета.

Результаты исследований

Обобщенные данные о МЭД γ-излучения в наиболее распространенных кристаллических породах Даховского поднятия приведены в таблице 1. Наиболее низкие значения типичны для серпентинитов; повышенные значения γ-излучения в них обусловлены присутствием нитевидных метасоматически-гидротермальных прожилков и участков, обогащенных акцессориями – апатитом, Th-содержащим монацитом, алланитом, цирконом. На неравномерность распределения минералов-концентратов U и Th указывает довольно широкий интервал значений плотности потока α-излучения (0,16-0,26 см2/с). Образующие основную часть слабоизмененных пород вмещающего метаморфического комплекса амфиболиты характеризуются невысокими значениями МЭД γ-излучения (на уровне 0,06-0,12 мкЗв/час) и плотностью потока α-излучения (менее 0,19 см2/с), а также низкой удельной активностью ЕРН. Радиоактивность метапород, возрастающая от амфиболитов к формирующимся за счет них слюдяным сланцам, коррелирует с возрастанием удельной активности 40К (от 345 Бк/кг в неизмененных амфиболитах до 528-765 Бк/кг в слюдяных сланцах и до 932 Бк/кг в гранито-гнейсах) и с содержанием калиевых слюд и полевых шпатов. Среди образующих гранитоидный массив пород значения МЭД гамма-излучения возрастают от гранодиоритов (0,16-0,18 мкЗв/ч) к гранитам поздних фаз. Наибольше значения радиоактивности обнаруживают метасоматически измененные породы – продукты щелочного среднетемпературного и последующей ветви кислотного метасоматоза (при этом характерно заметное обогащение ураном относительно тория) и специфические кальциевые метасоматиты (родингиты) зоны Центрального разлома. Последние характеризуются как высокими значениями МЭД γ-излучения, так и плотностью потока α-излучения: до 0,62 мкЗв/ч и 0,45 см2/с соответственно.

Таблица 1

Величины МЭД γ-излучения и удельная активность ЕРН в наиболее распространенных кристаллических породах Даховского поднятия (вне радиоактивной аномалии зоны Даховского уранового месторождения)

|

№ |

Породы |

МЭД, мкЗв/ч |

Удельная активность ЕРН, Бк/кг (± 10%) |

||

|

226Ra |

232Th |

40K |

|||

|

1 |

Серпентиниты (n=3) |

0,06-0,11 |

0-23,0 |

0-19,5 |

109-291 |

|

2 |

Родингиты (n=3) |

32-62 |

467-537,3 |

63,4-69 |

219-226 |

|

3 |

Амфиболит (n=1*) |

0,06-0,12 |

0 |

<8 |

345 |

|

4 |

Гранодиорит (n=1*) |

16-18 |

28 |

42,2 |

646 |

|

5 |

Гранит биотитовый (n=1*) |

24-25 |

38,5 |

51,2 |

1042 |

|

4 |

Гранодиориты микроклинизированные (n=3) |

18-30 |

14,9 |

38,3-52 |

718-740 |

|

5 |

Граниты микроклинизированные (n=5) |

20-50 |

48,3-119,7 |

50-81,7 |

1186-1329 |

|

6 |

Гранитоиды грейзенизированные (n=1*) |

20-48 |

117,5 |

58,2 |

1770 |

|

7 |

Граниты лейкократовые (n=1*) |

13-52 |

195,5 |

54,9 |

1222 |

В скобках указано число проб, для которых выполнено измерение удельной активности ЕРН.

*Приведены данные для образцов, не несущих признаков значимых метасоматических изменений.

Содержание 40К определяется долей калийсодержащих породообразующих минералов. Минимальные значения удельной активности 40К отмечаются в бедных калиевыми полевыми шпатами и слюдами породах – серпентинитах, родингитах и амфиболитах (таблица 1), увеличиваясь по мере их метасоматической переработки под воздействием гранитоидных интрузий. Образец из числа наименее затронутых метасоматическими изменениями гранодиоритов показал удельную активность 40К 646±209 Бк/кг, из числа биотитовых гранитов – 1042±314 Бк/кг. Максимальные значения присущи субщелочным микроклиновым гранитам и гранитам-аплитам завершающих фаз внедрения: типичные для них значения – 1222-1329 Бк/кг. При этом в гранодиоритах ранней фазы значения активности варьируют в широких пределах – 646-1186 Бк/кг, отражая различную степень преобразований, обусловленных щелочным калиевым метасоматозом, связанным с флюидной системой очагов лейкокартовых гранитов. Биотиты из лейкократовых гранитов обладают калиевой щёлочностью (K/Al) 0,5-0,7 и общей железистостью (fоб. ) 45-52 и, судя по соотношению железистости и щёлочности [8], могут рассматривать как образованные в условиях относительно высоких температур и повышенной активности калия. Удельная активность 40К в амфиболитах и возникших за счет их метасоматического преобразования пород определяется содержанием слюд и полевых шпатов. На участках грейзенизации в гранитоидах, отвечающих кислотной стадии в эволюции флюидной системы, удельная активность 40К достигает 1770 Бк/кг.

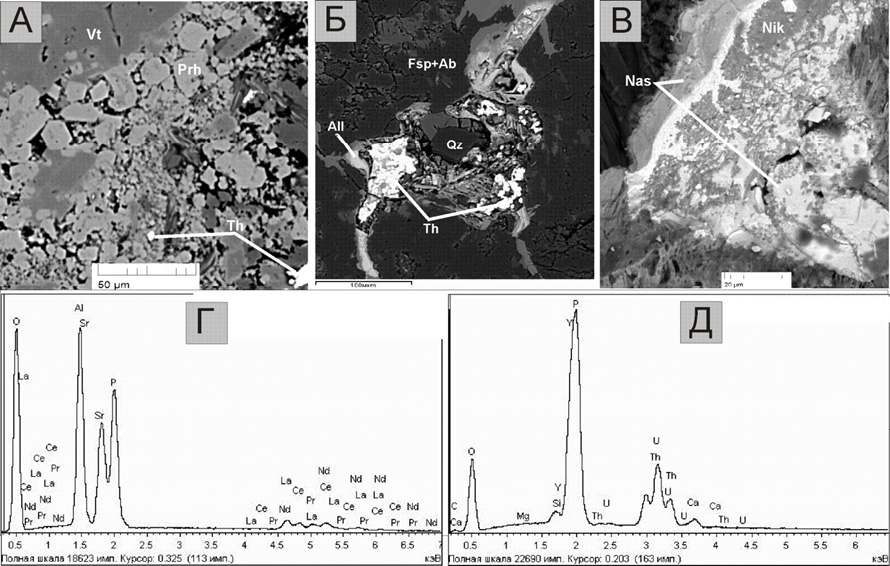

Более специфично распределение удельной активности 226Ra и 232Th. Аномально высокие значения (при значительной изменчивости) отмечаются для пород, сопряженных с зоной Центрального разлома [3]. Присутствующие среди тектонических пластин серпентинитов родингиты обнаруживают активность 226Ra 467-537 Бк/кг и 232Th 63-69 Бк/кг, связанную с присутствием в породе своеобразной акцессорной минеральной ассоциации – торит, ураноторит (U 9-10%), циркон (с Th до 7,5-10,3%, Hf 0,8-1%), алланит, торийсодержащий Се-монацит, ксенотим (рисунок 1-А). Серпентиниты, вмещающие тектонические линзы метасоматитов, как правило, не обладают повышенной МЭД γ-излучения и удельной активностью ЕРН, но содержат апатит, циркон, ксентоним. По простиранию Центрального разлома в измененных серпентинитах известно слабоизученное рудопроявление (балки Колесникова) с рассеянной или и гнездово-вкрапленной минерализацией уранинита, монацита и циркона, в котором содержание урана составляет – 0,017-0,032%, тория – 0,16-0,33, радия – 0,035% [1]. Гранитоиды, слагающие крыло блока, сопряженное с зоной разлома также характеризуются несколько повышенной гамма-активностью: для диоритов (б.Коваленко) значение составляет 0,38-0,43 мкЗв/ч, для гранодиоритов – 0,30-0,35 мкЗв/ч (при фоновых значениях менее 0,30 мкЗв/ч). В гранодиоритах отмечаются микрогнездово-прожилковые выделения амфиболов актинолит-тремолитового ряда и U-Th-REE-содержащих минералов – La-Ce-алланита, в ассоциации с которыми отмечаются сфен, торит, апатит и циркон (рисунок 1-Б).

Рис. 1. Состав типичных ассоциаций, включающих минералы радиоактивных элементов: А – минеральная ассоциация родингитов: вюаньятит (Vt), пренит (Phr), торит (Th), Б – ассоциация зон эпидотизации в гранодиоритах: полевые шпаты (Fsp+Ab) + кварц (Qz) + алланит (All) + торит (Th), В – урановые руды Даховского месторождения, фрагмент почковидного агрегата никелина (Nik) и настурана (Nas) в доломитовой жиле; энергетические спектры минералов из нитевидных доломитовых прожилков (в образцах пород из стенок штольни Белореченского месторождения); Г – фосфат редких земель (гояцит?), Д – ксенотим.

Максимальные значения гамма-излучения связаны с доломитовыми жилами Даховского месторождения, несущими раннюю уран-сульфидную и более позднюю уран-арсенидную минерализацию (рисунок 1-В), залегающими в нижних уровнях тектонического блока. Присутствующие в верхних уровнях доломитовые жилы, как правило, не несут радиоактивных минералов, что проявляется и при измерении их удельной активности: для жилы из штольни №3 установлены значения 226Ra – 16,4 Бк/кг, 232Th – 10,7 Бк/кг. При этом вмещающие Белореченское месторождение породы выделяется наиболее высокими (на близповерхностном уровне) модальными величинами МЭД γ-излучения и удельной активности тория и продуктов распада урана (таблица 2). Изучение минерального состава пород, в которых пройдены горные выработки Белореченского месторождения, указывает на связь повышенной радиоактивности с рассеянной U-Th-REE минерализацией. Методами электронной микроскопии и микроанализа авторами выявлены в образцах из стенок штолен многочисленные нитевидные прожилки железистого доломита, насыщенного микроминеральными агрегатами редкоземельных фосфатов (близких по составу к La-Nd-Ce-содержащему гояциту), апатитом, Hf-Nb-содержащим цирконом, Th-U-содержащим Y-ксенотимом и др. (рисунок 1-Г, Д)

Таблица 2

МЭД γ-излучения и удельная активность ЕРН в породах горных выработок Белореченского месторождения

|

Точки измерений (от створа) |

МЭД, мкЗв/час |

Удельная активность, Бк/кг. ПогрешностьЈ |

|||||

|

фон |

порода |

238U |

226Ra |

224Ra |

232Th |

40K |

|

|

Штольня № 2 |

|||||||

|

4 (200 м) |

0,51 |

0,52 |

97,3 |

94,5 |

56,3 |

52,3 |

931,9 |

|

6 (300 м) |

0,80 |

0,91 |

192,4 |

194,8 |

44,5 |

42,8 |

376,1 |

|

7 (350 м) |

0,81 |

0,91 |

269,1 |

263,5 |

45,2 |

43,9 |

506,9 |

|

Штольня № 3 |

|||||||

|

0 |

0,19 |

0,22 |

61,5 |

59,1 |

65,8 |

56,2 |

765,1 |

|

12 (600 м) |

0,64 |

0,57 |

107,5 |

109,3 |

54,8 |

55,5 |

707,0 |

|

13 (650 м) |

0,95 |

1,03 |

208,1 |

194,1 |

87,7 |

79,0 |

912,5 |

|

18 (900 м) |

1,04 |

1,01 |

37,0 |

37,3 |

11,4 |

12,5 |

250,5 |

Обсуждение результатов

В пределах Даховского поднятия распределение МЭД γ -излучения и удельной активности ЕРН (40K, 226Ra, 232Th) обусловлено двумя главными факторами: эволюцией флюидной системы, сопряженной с очагом позднегерцинских субщелочных калиевых гранитов, и флюидной системой, контролируемой Центральным разломом и занимающими аналогичную структурную позицию крупными разломами северо-западной ориентировки [5]. Формирование повышенных концентраций урана и тория связано с флюидной системой, контролируемой долгоживущим Центральным разломом (и выделяющейся специфичностью газового состава – высокой долей CO2, присутствием углеводородов, радона [3, 7]). Наиболее высокотемпературные парагенезисы, содержащие минералы урана и тория, связаны с кальциевыми метасоматитами, заключенными среди серпентинитов, и зонами эпидотизации в кристаллических породах; более низкотемпературные – с гидротермальными карбонатными жилами и прожилками.